蘇州生態涵養區地表水和沉積物中農藥污染特征及生態風險評價*

紀丙鑫 郝雨陽 王成禹 何皓軒 李 季 田光明 魏雨泉 丁國春 許 艇#

(1.中國農業大學資源與環境學院,生物多樣性與有機農業北京市重點實驗室,北京 100193;2.中國農業大學有機循環研究院(蘇州),江蘇 蘇州 215000;3.浙江大學環境與資源學院,浙江 杭州 310058)

太湖是長三角地區重要的區域生態屏障,是蘇、錫、常地區的水源保護地,太湖流域也是國家水環境治理的重點流域之一。太湖流域歷史上曾大量使用有機氯農藥(OCPs),因其在環境中難以降解,至今仍能檢出[1-2]。蔣豫等[3]393研究發現,太湖流域沉積物中OCPs的空間分布呈現不均勻性。周怡彤等[4]183發現,太湖流域西北部的地表水中有機磷農藥(OPs)對水生生態環境具有較高風險。陳曉等[5]發現,太湖流域九里河水體中三嗪類農藥阿特拉津最高值接近《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準限值。蘇州市吳中區擁有3/5的太湖水域,同時該區農業發達,盛產花果、茶葉等。過春芳等[6]在蘇州市吳中區的茶葉中檢出多種農藥,包括擬除蟲菊酯農藥(SPs)和噻嗪酮等殺蟲劑。由此可見,太湖流域特別是蘇州市吳中區存在著多種農藥的污染。

為了推動太湖的生態保護和農業的綠色發展,2018年蘇州市將吳中區的東山鎮、金庭鎮兩鎮及周邊區域劃定為蘇州生態涵養區。目前關于太湖流域地表水和沉積物中多種農藥的綜合殘留分析和生態風險評價較少,幾乎沒有涉及蘇州生態涵養區內多種農藥污染的調查研究。為更好地推進蘇州生態涵養區建設,有必要對該區域內不同農藥的污染特征及生態風險進行研究。

本研究在蘇州生態涵養區采集了地表水和沉積物樣品,采用氣相色譜—質譜(GC—MS)方法對38種不易降解的農藥進行分析測定,掌握農藥的污染水平和時空分布特征,并進行生態風險評價,以期為蘇州生態涵養區內農業的綠色發展和太湖的生態保護提供科學指導。

1 材料與方法

1.1 儀器與試劑

主要儀器:配有TG-5SILMS毛細管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)的TRACE1300 ISQ7000 GC—MS儀(美國Thermo公司);5804R臺式高速冷凍離心機(德國Eppendorf公司);QF-3800B氮氣吹干儀;SJIA-10N-50A真空冷凍干燥機。

主要藥材:色譜純乙腈、正己烷、乙酸乙酯,無水硫酸鈉小柱(6 g/12 mL);38種農藥混合標準溶液(包含8種OCPs、9種SPs、9種OPs、11種三嗪類農藥和噻嗪酮)、乙二胺-N-丙基硅烷(PSA,40~63 μm)、石墨化碳黑(GCB,120~400目)、QuEChERS萃取鹽包(含6 g無水硫酸鎂和1.5 g無水乙酸鈉)均購自德國CNW科技公司。

1.2 樣品采集

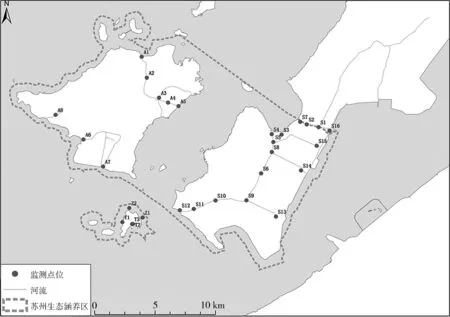

在蘇州生態涵養區主要的河流設置了24個河流監測點位(金庭鎮A1~A8、東山鎮S1~S16),包括了出入湖河口斷面和河流交匯節點;在三山島周邊設置3個近岸湖泊監測點位(T1~T3)和2個離岸湖泊監測點位(Z1~Z2)。監測點位的分布情況如圖1所示,在以上29個監測點位同時采取地表水和沉積物樣品,分別采集了枯水期(2021年3月)和豐水期(2021年8月)兩季。

地表水樣品采集:使用有機玻璃采水器進行地表水樣品采集,采集深度為0.5 m,取1 L置于棕色玻璃瓶中,4 ℃避光保存,24 h內完成樣品預處理。

圖1 蘇州生態涵養區監測點位分布Fig.1 Monitoring sites distribution of the Suzhou Ecological Conservation Area

沉積物樣品采集:使用不銹鋼抓斗式采泥器與地表水樣品同步采集沉積物樣品,采樣深度為0~20 cm,取約1 kg用鋁箔錫紙(提前在馬弗爐中450 ℃高溫烘烤去除有機物)包裹在-20 ℃保存,預處理前冷凍干燥48 h并除去植物碎片等雜質,研磨成粉末。

1.3 樣品預處理

地表水樣品預處理:將地表水樣品過0.45 μm玻璃纖維濾膜過濾,量取200 mL于500 mL分液漏斗中,加入20 g氯化鈉振蕩至完全溶解,再加入20 mL乙酸乙酯振搖30 min,靜置分層,收集上層萃取液,重復萃取兩次,合并萃取液后經無水硫酸鈉小柱脫水,氮吹濃縮至近干,正己烷定容至1 mL,最后過0.22 μm濾膜后進行GC—MS測定。

沉積物樣品預處理:稱取5 g沉積物樣品粉末,置于50 mL離心管中,加入10 mL超純水、10 mL乙腈,渦旋1 min混勻,超聲提取30 min后加入萃取鹽包,渦旋1 min,9 000 r/min離心10 min,取8 mL上清液至10 mL離心管中,加入150 mg PSA、20 mg GCB,渦旋1 min,5 000 r/min離心5 min,再取6 mL上清液至10 mL離心管中,45 ℃水浴下緩緩氮吹濃縮至近干,加入1 mL正己烷渦旋1 min以溶解殘渣,最后過0.22 μm濾膜后進行GC—MS測定。

1.4 儀器分析

使用GC—MS儀對38種農藥進行測定:載氣為氦氣(純度99.999%);恒流模式,流速1.0 mL/min;進樣口溫度280 ℃;進樣量1 μL;進樣方式為不分流進樣;柱溫箱升溫程序為60 ℃保持2 min后以25 ℃/min程序升溫至180 ℃,再以5 ℃/min程序升溫至280 ℃,最后以10 ℃/min程序升溫至300 ℃,保持5 min;離子源為電子轟擊電離(EI)源,電離能設為70 eV,離子源溫度和傳輸線溫度均設為280 ℃。

1.5 質量保證與質量控制

38種農藥在0.01~1.00 mg/L內的決定系數(R2)為0.995 6~0.999 9,地表水中38種農藥的方法檢出限為20.0~60.0 ng/L,定量限為40.0~180.0 ng/L;沉積物中38種農藥的方法檢出限為0.70~1.50 ng/g,定量限為2.10~4.30 ng/g。38種農藥在水體中的加標回收率平均為68%~111%,相對標準偏差為1.1%~10.4%;在沉積物中的加標回收率平均為65%~119%,相對標準偏差為2.1%~11.6%。隨機取10%測定平行樣品,每20個樣品分析一次實驗室空白,平行樣品的相對標準偏差均小于20%,實驗室空白未檢出目標農藥。

1.6 農藥的生態風險評價方法

地表水和沉積物中的農藥目前沒有統一的生態風險評價標準[7],本研究利用使用最廣泛的風險商(RQ)方法[8]來評價,計算公式如下:

RQ=MEC/PNEC

(1)

式中:MEC為環境樣品中的農藥質量濃度,ng/L或ng/g;PNEC為預測無效應質量濃度,ng/L或ng/g。

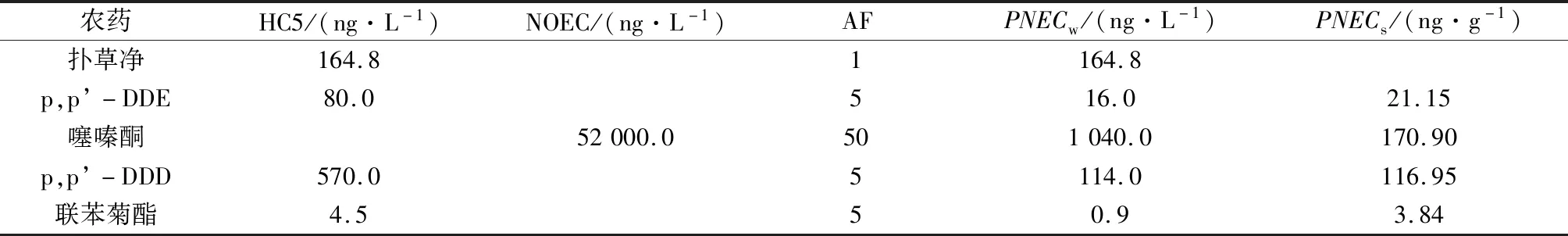

水中的PNEC(PNECw,ng/L)依據國際上通用的物種敏感度分布曲線(SSD)法[9]計算目標農藥的5%物種危害濃度(HC5),根據評價因子法[10]將HC5除以評價因子(AF)推導出目標農藥的PNECw;無法獲得SSD的農藥,取最敏感物種的慢性毒性數據最大觀測無效應濃度(NOEC)[4]175除以AF推導出目標農藥的PNECw。沉積物中的PNEC(PNECs,ng/g)則還需根據農藥的水體與沉積物分配平衡系數(Kow)計算得出[11]。

對于地表水中的農藥,目前一般認為,RQ<0.10為低風險;0.10≤RQ<1.00為中風險;RQ≥1.00為高風險[12]。對于沉積物中的農藥目前一般分兩種情況,若3

2 結果與討論

2.1 蘇州生態涵養區地表水和沉積物中農藥的污染水平

蘇州生態涵養區地表水中只有1種農藥撲草凈被檢出,枯水期地表水中撲草凈的質量濃度為113.0~746.9 ng/L,平均為194.7 ng/L;豐水期地表水中撲草凈質量濃度為108.7~143.0 ng/L,平均為128.2 ng/L,高于南四湖流域地表水(0~667.7 ng/L,平均69.2 ng/L)[14]3827和整個太湖流域地表水(平均42.6 ng/L)[15]。由此說明,太湖流域蘇州生態涵養區地表水中農藥污染主要是撲草凈,其含量處于較高水平。

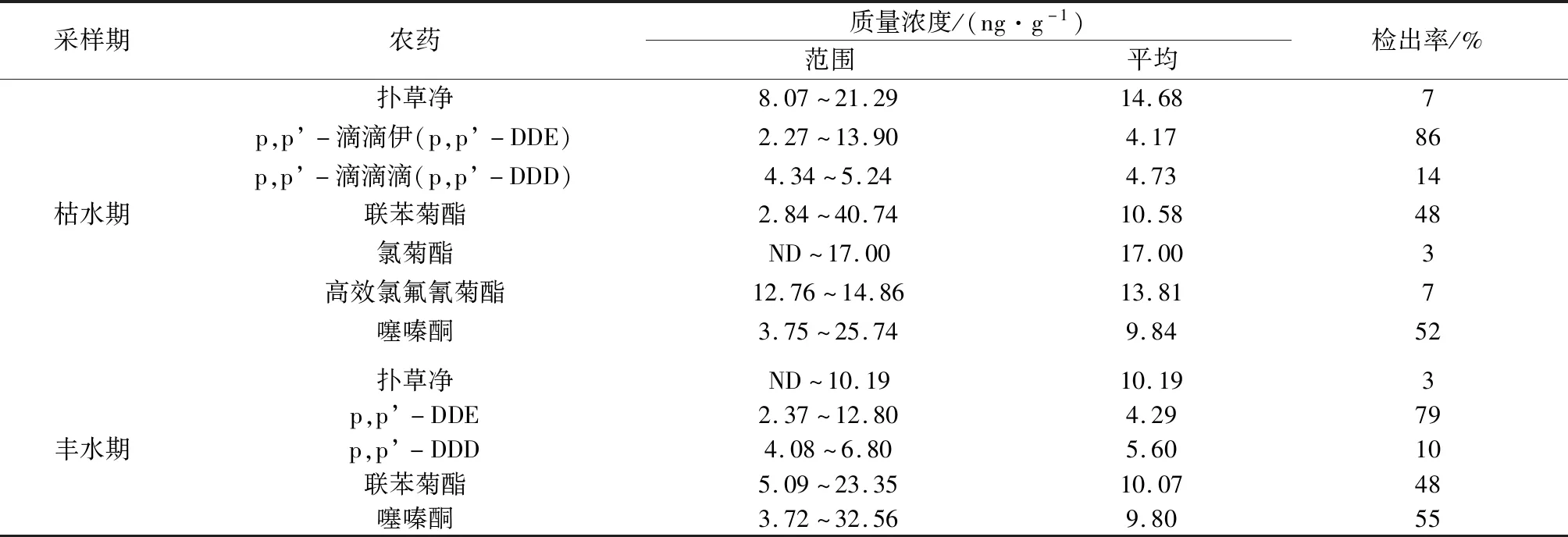

蘇州生態涵養區沉積物中的農藥檢出結果如表1所示。枯水期檢出 p,p’-DDE、p,p’-DDD、聯苯菊酯、氯菊酯、高效氯氟氰菊酯、噻嗪酮、撲草凈7種農藥,p,p’-DDE、噻嗪酮和聯苯菊酯3種農藥的檢出率較高。豐水期只檢出5種農藥,分別為p,p’-DDE、p,p’-DDD、噻嗪酮、聯苯菊酯、撲草凈,也是p,p’-DDE、噻嗪酮和聯苯菊酯檢出率較高。枯水期沉積物中p,p’-DDE質量濃度為2.27~13.90 ng/g,平均為4.17 ng/g,豐水期沉積物中p,p’-DDE質量濃度為2.37~12.80 ng/g,平均為4.29 ng/g,低于柘林灣(1.00~22.91 ng/g,平均6.28 ng/g)[16],但高于黃河流域(ND~0.20 ng/g,平均0.04 ng/g)[17]、大連灣(0.10~1.96 ng/g,平均0.75 ng/g)[18]53、杭州灣(0.45~9.31 ng/g,平均1.23 ng/g)[18]53、巢湖主要湖口(1.18~2.67 ng/g,平均1.73 ng/g)[19]1231、象湖(0.52~12.96 ng/g,平均2.62 ng/g)[20]、粵桂水源地(0.05~0.65 ng/g,平均0.29 ng/g)[21]等。枯水期沉積物中聯苯菊酯質量濃度為2.84~40.74 ng/g,平均為10.58 ng/g,豐水期沉積物中聯苯菊酯質量濃度為5.09~23.35 ng/g,平均為10.07 ng/g,高于2010年時太湖湖區沉積物中的聯苯菊酯(0.02~0.24 ng/g,平均0.09 ng/g)[22]。噻嗪酮鮮有在國內沉積物中檢出報道。由此可見,蘇州生態涵養區沉積物中p,p’-DDE、噻嗪酮和聯苯菊酯3種農藥含量處于較高水平。

p,p’-DDE和噻嗪酮是沉積物中檢出率最高的兩種農藥。OCPs在20世紀80年代已被禁用,但由于其在環境中難以降解,所以在土壤和沉積物中還長期存在。p,p’-滴滴涕作為工業滴滴涕的主要成分,在好氧條件下會被代謝為p,p’-DDE[3]391。蘇州生態涵養區沉積物中p,p’-DDE的高檢出率可能與p,p’-滴滴涕的長期好氧降解有關[23],在杭州灣[18]52和巢湖主要湖口[19]1233沉積物中也發現p,p’-滴滴涕好氧降解為p,p’-DDE的現象存在。調查發現,噻嗪酮是蘇州生態涵養區內廣泛使用的殺蟲劑。

2.2 蘇州生態涵養區地表水和沉積物中農藥的分布特征

地表水中撲草凈的濃度枯水期較豐水期高。除A1點位撲草凈濃度較高外,其余檢出點位撲草凈濃度較低。枯水期A1點位撲草凈質量濃度極高,達到746.9 ng/L,調查發現,該點位附近有大片水稻田,當地農戶有使用撲草凈等除草劑的習慣,同時在蘇州生態涵養區的茶園中也允許使用撲草凈作為除草劑。撲草凈是一種三嗪類除草劑,主要用于防除水稻、蔬菜等作物的田間一年生闊葉雜草和禾本科雜草,在我國仍被作為重要的除草劑廣泛使用[14]3825。殘留在土壤中的撲草凈經過雨水沖刷等途徑匯入水體。豐水期由于大量降雨,河水水位升高對撲草凈會有一定的稀釋作用。

表1 沉積物中檢出的農藥1)Table 1 Detected pesticides in sediments

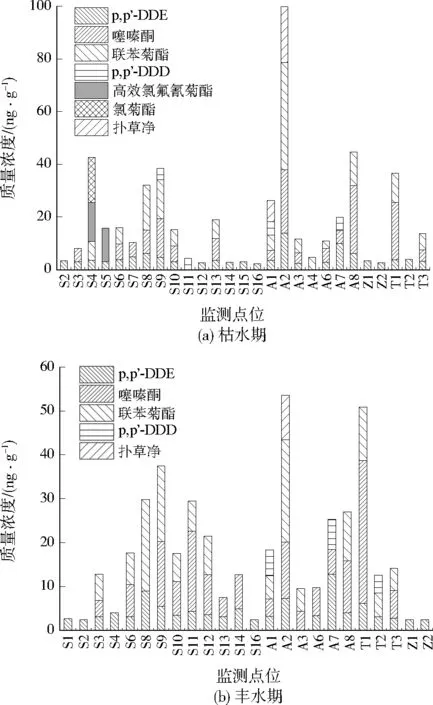

沉積物中檢出的農藥的分布規律如圖2所示。沉積物中農藥的總質量濃度為2.27~99.92 ng/g,枯水期平均為19.75 ng/g,豐水期平均為17.65 ng/g,也表現為枯水期較豐水期高,并且檢出的農藥種類也是枯水期較豐水期多。A2點位是枯水期污染最嚴重的地方,檢出農藥的總質量濃度達到99.92 ng/g。A2點位位于金庭鎮,盛產枇杷、碧螺春茶和柑橘等農副產品,聯苯菊酯的檢出質量濃度最高(40.7 ng/g),可能與后堡港上游茶園或蔬菜園有關[24],通過降雨、灌溉、地表徑流、漂移、排水和容器清洗進入水環境并富集于沉積物中[25-26]。同時A2點位在豐水期的農藥污染也是最嚴重的,檢出農藥的總質量濃度為53.6 ng/g,檢出濃度最高的也是聯苯菊酯。枯水期農藥的檢出種類和濃度都高于豐水期還有一個原因是枯水期氣溫較低,微生物活性低,對農藥分解更加緩慢[4]181。

2.3 蘇州生態涵養區地表水和沉積物中農藥的生態風險

對地表水中檢出的撲草凈和沉積物中檢出率較高的p,p’-DDE、噻嗪酮和聯苯菊酯進行生態風險評價,同時由于p,p’-DDD在豐水期和枯水期均有檢出且考慮到其毒性較強,因此也對其進行生態風險評價。AF的取值參考文獻[10]。p,p’-DDE[27]29、p,p’-DDD[27]29、聯苯菊酯[28]和撲草凈[14]3828采用SSD法獲得HC5,其中對水生生物毒害較強的p,p’-DDE、p,p’-DDD、聯苯菊酯的AF取5,撲草凈的AF取1;噻嗪酮采用魚、溞和藻中最敏感物種魚的NOEC作為毒性數據,AF取50。表2為地表水和沉積物中檢出農藥的毒性數據。

圖2 沉積物中檢出農藥的質量濃度Fig.2 Mass concentrations of detected pesticides in sediments

表2 檢出農藥的毒性數據Table 2 Toxicity data of detected pesticides

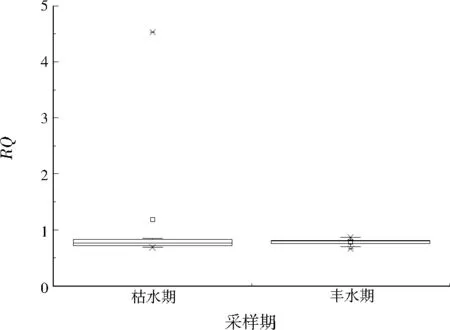

不同采樣期地表水中撲草凈的風險商如圖3所示。枯水期9個檢出撲草凈的監測點位中,有8個點位0.10≤RQ<1.00,處于中風險水平;只有1個點位RQ>1.00,處于高風險水平。豐水期10個檢出撲草凈的監測點位0.10≤RQ<1.00,均處于中風險水平。綜上所述,蘇州生態涵養區地表水中檢出農藥撲草凈的生態風險總體處于中風險水平,其對水生生物的生態風險不容忽視。

圖3 地表水中農藥的風險商Fig.3 Risk quotient of pesticides in surface water

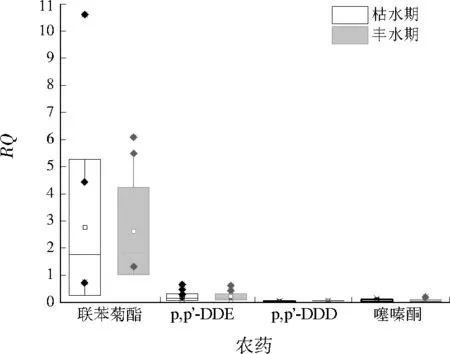

不同采樣期沉積物中農藥的風險商如圖4所示。p,p’-DDE、p,p’-DDD和聯苯菊酯的lgKow>5,枯水期和豐水期p,p’-DDE和p,p’-DDD的RQ≤10,處于低風險水平;聯苯菊酯有1個點位RQ>10,其余也都RQ≤10,大體也處于低風險水平。噻嗪酮3 圖4 沉積物中農藥的風險商Fig.4 Risk quotient of pesticides in sediments (1) 蘇州生態涵養區地表水中檢出1種農藥撲草凈,枯水期濃度高于豐水期,生態風險總體處于中風險水平。 (2) 沉積物中共檢出p,p’-DDE、p,p’-DDD、聯苯菊酯、氯菊酯、高效氯氟氰菊酯、噻嗪酮、撲草凈7種農藥,濃度和檢出率也基本都是枯水期高于豐水期。其中,p,p’-DDE、噻嗪酮和聯苯菊酯的檢出率較高,p,p’-DDD的毒性較強,不過它們的生態風險總體處于低風險水平。

3 結 論