農民工精神健康的社會學研究

——基于成都市農民工的問卷調查

曾旭暉,楊虹蝶,楊洋

(1 四川省社會科學院 農村發展研究所,四川 成都 610072;2 四川省社會科學院 社會學研究所,四川 成都 610072;3 四川大學 華西公共衛生學院,四川 成都 610041)

1 引言

在中國城市化和現代化的進程中,大量的農村勞動力擺脫土地的束縛,流向城市,尋找非農就業機會。由于城鄉二元結構的制約,進城務工的農村勞動力難以實現市民身份的轉變,他們在工作機會、生活水平、公共服務等方面都處于弱勢地位。對農民工這一群體來說,除了帶有外來移民的一般性特征外,還面臨兩個方面的挑戰。一方面,農民工的工作環境較差、工作強度較大。作為中國制造業的主力軍,農民工面臨工廠體制的封閉空間管理。高強度工作等;在以農民工為主的建筑業和服務業中,同樣存在工作環境艱苦、工作壓力較大的問題。不時會有關于農民工極端行為案例的報道,引起社會各界對這一群體精神健康狀況的高度關注。另一方面,在城鎮化進程中,農民工作為非本地戶籍人口,面臨城市融入的問題。上述這些問題都可能會對農民工的心理產生持久的或短期的壓力。

就農民工這個群體本身來說,也存在一個結構性分化的現象。首先,性別作為一個重要的結構性因素,從全國性的統計數據來看,農民工的性別比例一直比較穩定,男性占65%,女性占35%(1)參見歷年國家統計局的農民監測調查報告。。男性和女性農民工可能會面對不同的性別角色和社會期待。其次,從代際的角度來看,老一代農民工大多數有務農經驗,通常處于半工半耕的狀態,年齡大了后一般會返回農村老家。而新一代農民工基本沒有務農經歷,從心理上不會接受回到農村的選擇。但是對新一代農民工來說,一旦城市融入受阻,可能會面臨更多心理方面的問題。第三,隨著農民市民化的推進,舉家遷徙的情況走越來越普遍。我們通常認為與家人同住會緩解一定的遷移壓力。

總體上看,農民工群體數量龐大,是我國經濟社會轉型發展中的重要力量。但是,作為城市里的弱勢群體,農民工在流入地的工作和生活又面臨諸多挑戰。本研究關注的問題是,農民工的精神健康是否會受到社會結構性因素的影響,有哪幾類代表性的壓力來源?農民工在面對相同的壓力環境時,是否會因性別、代際等群體特征的不同而表現出不同精神健康狀況?

2 文獻回顧與研究假設

2.1 基于壓力過程模型的兩個假設

社會學家對精神健康問題的研究,重點是關注壓力過程的社會結構性因素(Pearlin,1989)。壓力過程(Stress process)的概念是由泊林等人首次提出,為呈現壓力源、壓力中介和壓力表現這三要素之間的內在聯系(Pearlin et al.,1981)。此后,基于壓力過程的理論拓展及實證研究成為精神健康社會學(the sociology of mental health)的重要內容(Aneshensel et al.,2013)。在壓力過程模型的三要素中,精神健康社會學更加強調壓力的來源,尤其是壓力的社會屬性,比如(突發性)生活事件和慢性生活壓力(Pearlin,1989)。生活事件與社會經濟地位相關,包括年齡、性別、種族、生活階段、職業和經濟階層等;慢性生活壓力則是人們在日常生活中面臨的問題、沖突或危險。相應地,各種社會因素決定或影響了人們對壓力的反應。基于壓力源的社會屬性及壓力表現的群體特征,對精神健康問題的研究存在兩個相互關聯的假設:壓力暴露假設(the exposure hypothesis)和壓力脆弱性假設(the vulnerability hypothesis)(Aneshensel,1992;梁櫻,2013)。

壓力暴露假設認為不同群體的暴露水平并不相同,因而群體在精神受損方面的差異可以解釋為不同的壓力暴露(Kessler et al.,1985)。有學者將壓力源定義為具有威脅、挑戰、需要和結構約束的條件,這些條件作為外部環境會對個體的精神健康產生影響(Wheaton et al.,2013)。根據這個定義,壓力源具有多樣性,除了泊林提出的(突發性)生活事件和慢性生活壓力之外,還包括心理創傷、日常生活煩惱、期待的事件沒有發生等,這是一個非常廣泛的概念。在已有實證研究中,常把壓力源操作化為鄰里環境(Pearlin,1999;Kim,2010)。與工作有關的壓力(Tausig,2013)、弱勢群體所面臨的歧視(Thoits,2010)。

壓力脆弱性假設關注群體的壓力反應,認為在相同或相似的壓力暴露條件下,特定群體因不同的社會屬性表現出不同的壓力結果,某些群體比另一些群體顯得更為脆弱(Peaerlin 1989,1999)。脆弱性差異通常隱含的等于應對資源的不足,一般包括社會支持、自尊及應對策略與模式(Aneshensel,1992)。已有的實證研究重點關注不同性別、種族、社會階層和婚姻狀況等方面的群體特征(Kessler,1979;Neff,1985;Thoits,1987;Turner et al.,1995;Rosenfield and Mouzon,2013)。

2.2 農民工精神健康的實證研究

人口遷徙和流動是重要的生活事件,對移民或流動人口會產生突發的或長期性的壓力。已有不少學者將壓力過程模型應用到與移民有關研究中,比如對在美國的韓國移民(Shin et al.,2007)、拉丁裔移民(Bostean et al.,2014)或墨西哥移民(Altman et al.,2018)的研究。近年來,隨著我國流動人口心理問題引起廣泛的關注,不少研究以農民工為對象,分析影響其精神健康的社會結構性因素。下面我們基于壓力過程模型來梳理已有的實證研究結果。

2.2.1 壓力源與壓力暴露分析

多數研究并沒有明確提出壓力源的概念,只是根據已有數據信息,把各種相關因素納入模型,分析其對精神健康影響的統計顯著性。我們可以從壓力源的概念操作化的角度,從居住環境劣勢、工作環境劣勢和制度性歧視這三個方面來梳理已有的研究發現(2)已有研究還分析了社會經濟地位的影響。在壓力過程模型中,社會經濟地位是疊加于壓力過程之上,體現了在更大的社會體系中,人們不同的地位如何影響其健康與福祉。本研究更強調直接的和較為客觀的壓力暴露程度,因而考慮把與社會經濟地位相關的因素作為控制變量,而不是作為壓力源。。

個體因生活于不同的社區和鄰里而處于不同的壓力暴露水平,生活在弱勢社區的家庭可能會面臨暴力、教育機會不足、環境危害以及住房過度擁擠等,這意味著將暴露于更多的結構性鄰里問題,從而導致心理壓力的增加(Pearlin,1999;Kim,2009)。農民工的集中居住區多為城鄉結合部、郊區、城中村,其居住環境較差,存在安全隱患,居住條件表現出明顯的劣勢。總體上看,住房條件和居住環境對農民工精神健康有一定的負面影響(牛建林等,2011;俞林偉,2016;Xie,2019),居住隔離也是影響流動人口精神健康的重要因素(盧楠、王毅杰,2019)。但是由于住房條件與居住環境指標較多,不同研究選取的指標很難統一,因此難以在具體指標的影響上達成一致的結論。比如有研究發現,不同的居住條件變量對不同健康指標的影響并不相同,盡管某個單項指標對精神健康有顯著影響,但是加總后的變量沒有呈現出統計顯著性(王桂新等,2011)。還有研究發現,盡管總體居住質量對農民工負面情緒沒有直接的顯著影響,但是通過加劇生活壓力的心理影響的方式,間接地影響著農民工的精神健康(梁櫻等,2017)。仔細分析相關文獻發現,對居住環境或住房質量的不同操作化方式可能是產生差異化結論的一個原因。

工作環境是農民工精神健康問題研究中的核心變量。農民工的工作環境多數是在建筑工地或生產車間,通常面臨較為惡劣的環境。高強度的工作要求使得農民工長期處于一個疲憊的狀態,容易產生煩躁等情緒。研究發現,日常工作中持續的壓力會對農民工的精神健康構成一定的風險,比如較長的工作時間、工作環境有害或有污染(胡宏偉,2011;劉林平等,2011;孫中偉等,2018;俞林偉,2016)。然而,也并非所有的研究都得到一致的結論。一些研究發現工作時長、工作滿意度等并沒有對農民工精神健康產生顯著影響(梁櫻等,2017);又如,對于冒險作業這個因素的影響,也存在有(俞林偉,2016)和沒有(劉林平等,2011)兩種不同的發現。有研究使用了工作環境量表,包括空氣質量差、嘈雜、接觸有害物質等不利因素,并計算了不利工作條件數;回歸結果顯示,工作環境中不利工作條件越多,外來務工人員的心理健康越差(牛建林等,2011)。與居住環境的研究相似,對工作環境的不同操作化方式是影響分析結論的一致性的重要原因。

進城農民工在工作生活中會面臨不同程度的歧視,特別是制度化的歧視。作為一種制度障礙,戶籍一直以來被認為是各種歧視形成的重要原因(馮虹,楊桂宏,2013)。由于進城農民工的農村戶籍身份,其在城市的生活和工作都面臨強大的體制、經濟、文化和社會障礙,是城鄉不平等的來源之一。有研究發現,與歧視相關的經歷對農民工的精神健康產生顯著的負向影響(胡榮,陳斯詩,2012;Li and Rose,2017)。近年來,戶籍管理制度在逐漸向常住人口放開,但是在大城市,戶籍的管理仍然具有潛在的和隱形的約束。

2.2.2 群體差異性與壓力脆弱性分析

壓力脆弱性假設的一個重要檢驗是進行群體差異性分析。群體差異可以體現在社會經濟地位、性別、種族、年齡等方面(梁櫻,2013)。在針對農民工或流動人口群體特征的實證研究中,通常關注性別和代際的不同,也有關注家庭結構上的差異。

從壓力過程的分析視角來看,性別作為一種社會產物,會影響外部壓力對個體的作用結果,女性通常表現出較高的脆弱性,更容易受到壓力源的影響(Pearlin,1989;Rosenfield and Mouzon,2013)。在我國農民工群體精神健康的實證研究中,性別的影響呈現出混合的結果。有研究發現,女性農民工的精神壓力高于男性農民工,表現出更多的情緒問題(胡宏偉等,2011;胡榮,陳斯詩,2012;梁宏,2014)。但也有研究發現男性農民工精神健康狀況不好的比例高于女性(何雪松等,2010),男性心理失范的可能性更高,如流動困境、就業不穩定等壓力源對其影響更大(李衛東等,2013)。值得注意的是,探討壓力的社會分布時,多數研究是將性別作為控制變量處理,并沒有分析性別差異。

從上世紀的民工潮以來,我國農民工已出現了明顯的代際分化特征。代際研究視角通常將農民工劃分為“老一代”和“新生代”。研究發現,不同代際的農民工的精神健康狀況也存在差異,與老一代農民工相比,新生代農民工的精神健康狀況明顯較差,表現出更多的不適(梁宏,2014;朱慧劼,風笑天,2019)。有研究進一步區分了年齡效應和世代效應,在分離年齡效應后發現新生代農民工的精神健康更差(李駿,梁海祥,2020)。可能解釋是,新生代農民工與城市同齡人有著趨同的成長經歷,在城市工作生活中比老一代有更多的心理需求,也面臨更多的心理挑戰。

作為從農村到城市的外來流動群體,農民工很難在城市中建立起穩定的社會關系。家庭化流動趨勢有利于農民工維系已有的社會聯系,因而也有助力緩解精神壓力(牛建林等,2011;俞林偉,2016)。與家人同住能夠給農民工提供情感性和工具性的支持,可以視為農民工應對工作和生活壓力的資源。研究發現,與親人同住(梁宏,2014)或與家人同住(俞林偉,2016)都有利于提高農民工的精神健康水平。

2.3 研究假設

已有關于農民工精神健康的實證研究取得了豐碩的成果。特別是在影響因素分析方面,從工作環境、居住環境、社會經濟地位、社會支持、群體特征等方面引入了大量的測量指標。但是,通過文獻分析發現,各類指標繁多,很難統一,操作化測量方法各不相同。各類影響因素的統計分析也存在不太一致的結論。本文在已有研究的基礎上,引入一個整體性的概念分析框架,聚焦壓力過程模型中的兩個假設,試圖結合中國農民工群體的具體特點,通過對壓力暴露與壓力脆弱性的檢驗,提供一個分析農民工精神健康的社會學視角。

首先,壓力暴露假設認為,居住環境、工作環境與制度性歧視構成慢性生活壓力,對農民工的精神健康將產生負面的影響。具體來說,有下面三個假設:

假設1:居住環境與農民工的精神健康狀況負相關

假設2:工作環境與農民工的精神健康狀況負相關

假設3:制度化歧視與農民工的精神健康狀況負相關

其次,壓力脆弱性假設認為,面對社會性壓力源時,農民工存在群體性差異。農民工研究中關注較多的三種群體分類,一是基于性別分類,二是基于代際分類,強調新生代農民工和老一代農民工的區別,三是關注農民工流動過程中的家庭特征,本研究以是否與家人同住來體現。具體來說,有下面三個假設:

假設4:在面對社會性壓力源時,女性農民工表現出更差的精神健康狀況

假設5:在面對社會性壓力源時,新生代農民工表現出更差的精神健康狀況

假設6:在面對社會性壓力源時,與家人同住的農民工表現出更好精神健康狀況

3 數據、測量與分析策略

3.1 數據

本研究采用的數據來自于2017年6月至2018年7月在成都市進行的流動人口健康調查。該項調查的目標人群是16歲及以上非成都戶籍的務工人員(3)成都市行政范圍上有大成都和五城區的概念。在調查期間,大成都包含20個區/市/縣,其中五個中心城區加高新區構成通常意義上的成都市戶口,即所謂的“五城區”。這里的非成都戶籍應理解為非成都市中心城區戶籍。事實上,調查樣本中有不少是大成都范圍內的流動人口,到中心城區來務工。。由于這一群體流動性強,沒有固定邊界,在流入地又缺乏戶籍信息,難以采用分層概率抽樣的方法來選取樣本。該調查采用了海克森(Hackathorn,1997)引入的應答推動抽樣(Respondent-Driven Sampling,RDS)方法。應答推動抽樣可以通過樣本的社會網絡信息,應用社會網絡分析方法計算抽樣概率和抽樣誤差,并對總體進行推斷(Matthew and Heckathorn,2004)。應答推動抽樣最初應用于艾滋病患者、性工作者等邊緣群體的調查。根據該調查團隊的技術分析,應答推動抽樣在流動人口研究中也是一種比較穩健的抽樣方法(邱培媛等,2009;Qiu et al.,2012)。

研究者首先根據成都市流動人口特征(包括年齡、性別、職業和居住地點),在城市的東西南北4個方位各選取1個調查點,在各調查點選取符合條件的3個樣本,作為“種子”,為0級抽樣人群。然后每個“種子”需要推薦3名符合條件的對象參與調查,作為1級抽樣人群,以此類推。研究以樣本的職業構成為指標,利用應答推動抽樣分析軟件分析數據的代表性和穩定性。通常在6到7輪后樣本達到穩定,最終樣本量為2633(閆柳清等,2019)。本研究選取年齡在16到60歲之間、具有農村戶口的樣本2057人。再刪除掉帶小孩、喪失勞動力或不想工作的47個樣本,共得到2010人。

3.2 測量

3.2.1 精神健康的測量

關于精神健康的測量方法,多采用相關量表,通常有癥狀自評量表SCL-90(胡榮,陳斯詩,2012)、簡要癥狀量表BSI(何雪松等,2010)、凱斯勒心理疾患量表(李駿,梁海祥,2020)、以及GHQ-12量表(梁宏,2014;劉林平等,2011)。由于相關研究重點在于發現影響壓力結果的社會結構性因素,并非病理學上的檢出病例,因此,不同的測量方法總體上看是可行的,并不存在相互沖突。事實上,壓力過程模型強調多維度的測量,特別是引入社會性壓力表現,如酗酒或暴力等。

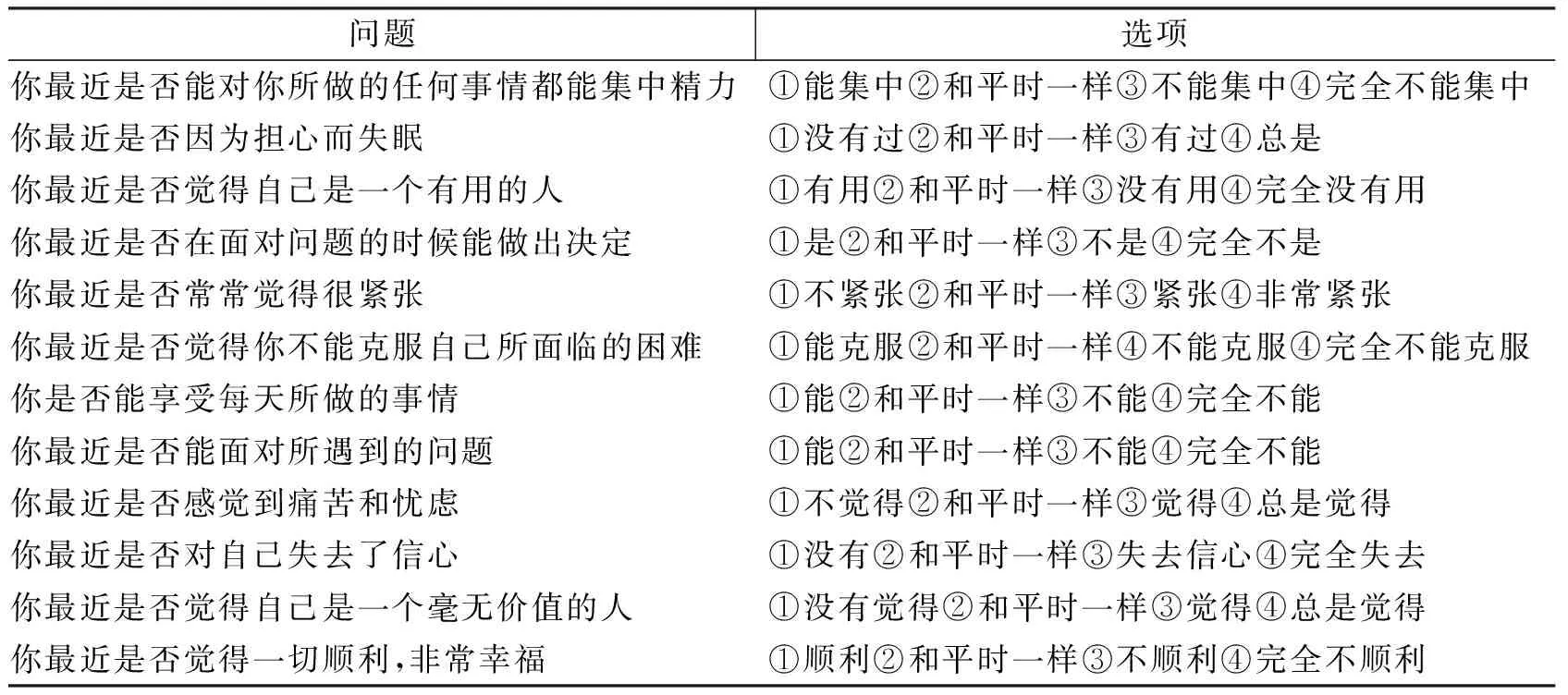

本研究采用12項的一般健康量表GHQ-12(12-item General Health Questionnaire)進行測量。作為一種篩查量表,GHQ-12的目的在于快速篩查出精神疾病的高危人群(Goldberg et al.,1997)。前期研究也表明該量表在中國的適應性(楊廷忠等,2003;劉林平等,2011)。該量表將過去2-3周的精神健康狀況與平時進行對比,共有12題,使用4分量表(見表1)。

表1 GHQ-12各條目問題及選項

這12個指標的克隆巴赫信度系數(Cronbach’s Alpha)為0.838,說明內部一致性較好。對GHQ-12量表數據結果的處理主要有3種不同的賦值方式:(1)采用0-0-1-1賦值方式,即選擇前兩項均記為0分,選擇后兩項均記1分;(2)采用李克特量表計分,把4個選項依次賦值為0-1-2-3;(3)采用李克特量表調整計分,把4個選項依次賦值為0-0-1-2。量表的設計者古德伯格認為第一種賦值方式較好(Goldberg et al.,1997)。在各項完成賦值后,再進行累加,得到一個綜合評分值。如果采用0-0-1-1賦值,將得到一個最低分為0分,最高分為12分的變量。

在流行病研究中,通常設定一個臨界值,高于此值便作為有癥狀者,或為高危人群,而低于此值則是非高危人群。通常是以3分或者4分為臨界值。我們以3分為臨界值,測量結果大于等于3分為高危人群,賦值為1,表示精神健康狀況較差;測量結果小于3分為非高危人群,賦值為0,表示精神健康狀況較好。

3.2.2 自變量的測量

居住環境劣勢。通過居住環境量表來測量(4)居住環境量表中列出相關的12個題目,詢問被訪者居住區的情況(選項為5級量表,如非常不常見、比較不常見、一般常見、比較常見、非常常見):1.出沒老鼠;2.亂堆放垃圾;3.隨意排放污水;4.方便到超市/水果店;5.方便到藥店/診所/醫院;6.方便到運動場所;7.空氣質量;8.環境噪聲;9.交通隱患;10.偷盜事件;11.搶劫事件;12.火災隱患。,分析時按照態度傾向將相應的五級選項調整后重新編碼,確保得分越高,社區劣勢越大。這12個指標的克隆巴赫信度系數為0.743,說明內部一致性較好,可進行加總求和。

工作環境劣勢。通過工作情況量表來測量(5)工作環境量表包含14個題目,詢問被訪者工作地是否有以下情況(選項為是或否):1.非常冷;2.非常熱;3.潮濕;4.非常臟;5.嘈雜;6.擁擠;7.危險;8.可能接觸到灰塵或其他有害的固體;9.可能接觸到煙霧、氣體或有害液體;10.要求長時間坐著;11.要求長時間站著或蹲著;12.要求不斷走動;13.不能隨意變換姿勢;14.需要過量負重。這個量表與早期一項目研究使用的量表基本一致(牛建林等,2011),但是賦值方式不同。,如被訪者回答是,則賦值為1,回答否則賦值為0。這14個指標的克隆巴赫信度系數為0.805,同樣體現了很好的內部一致。將14個指標得分加總求和后,分數越高,表示工作環境劣勢越大。

戶籍制度化歧視。詢問被訪者是否因為沒有成都戶籍而在就業、購買社保、房屋租賃、購買住房、子女上學以及子女入托等7個方面受到限制。同樣將回答是賦值為1,回答否賦值為0。這7個指標的克隆巴赫信度系數為0.888。將7個指標加總后,得分數越高,表示受歧視程度越高。

代際。以1980年之后出生的農民工為新生代,1980年之前出生的農民工為老一代;新生代農民工=1、老一代農民工=0。

與家人同住。即詢問調查者是否與父母、配偶和子女等直系親屬在成都同住,只要有一人同住則編碼為1,沒有則編碼為0。

收入。為農民工年現金總收入,由于收入分布存在左偏的情況,做取對數處理。

其他相關變量及編碼見表3和表4。

3.2.3 分析策略

根據GHQ-12測量結果,農民工精神健康是一個兩分類變量,高危人群賦值為1,非高危人群賦值為0,可以采用二分類Logit模型,其基本公式為:

LogitP=ln(p/1-p)=β0+β1X1+β2X2+…+βnXn+

其中,p表示精神健康狀況較差的概率,1-P表示精神健康狀況較好的概率,Logit(p)即為精神健康狀況較差與較好的優勢比對數值,可以用來解釋特定變量的變化對農民工精神健康的影響。

4 分析結果

4.1 變量描述性統計

被訪者GHQ-12的調查數據見表2,農民工不良精神狀態得分排在前三位的分別是“因擔心而失眠”(38.40%)、“感覺到痛苦和焦慮”(16.97%)、“常常覺得很緊張”(14.43%),主要表現為情緒方面的負面影響。而得分較低的,也即精神狀態更好的三項為“是否能面對所遇到的問題”、“是否能克服所面對的困難”、“是否面對問題時能做出決定”,主要體現為問題解決的能力與決心。這說明被訪群體一方面具有較為積極的態度去面對可能的困難,另一方面也存在難以避免的焦慮。通過對量表中各項得分按照0-0-1-1賦值,并以3為臨界值,計算得到高危人群共有305人,占15.17%,非高危人群1705人,占84.83%(6)一項使用同樣量表的研究顯示,以4為臨界值時的高危群體比例是14.7%;該研究還做了一張前期研究使用GHQ-12量表的高危人群比例比較(劉林平等,2011)。。

表2 農民工GHQ-12各條目得分及有癥狀的比率(N=2010)

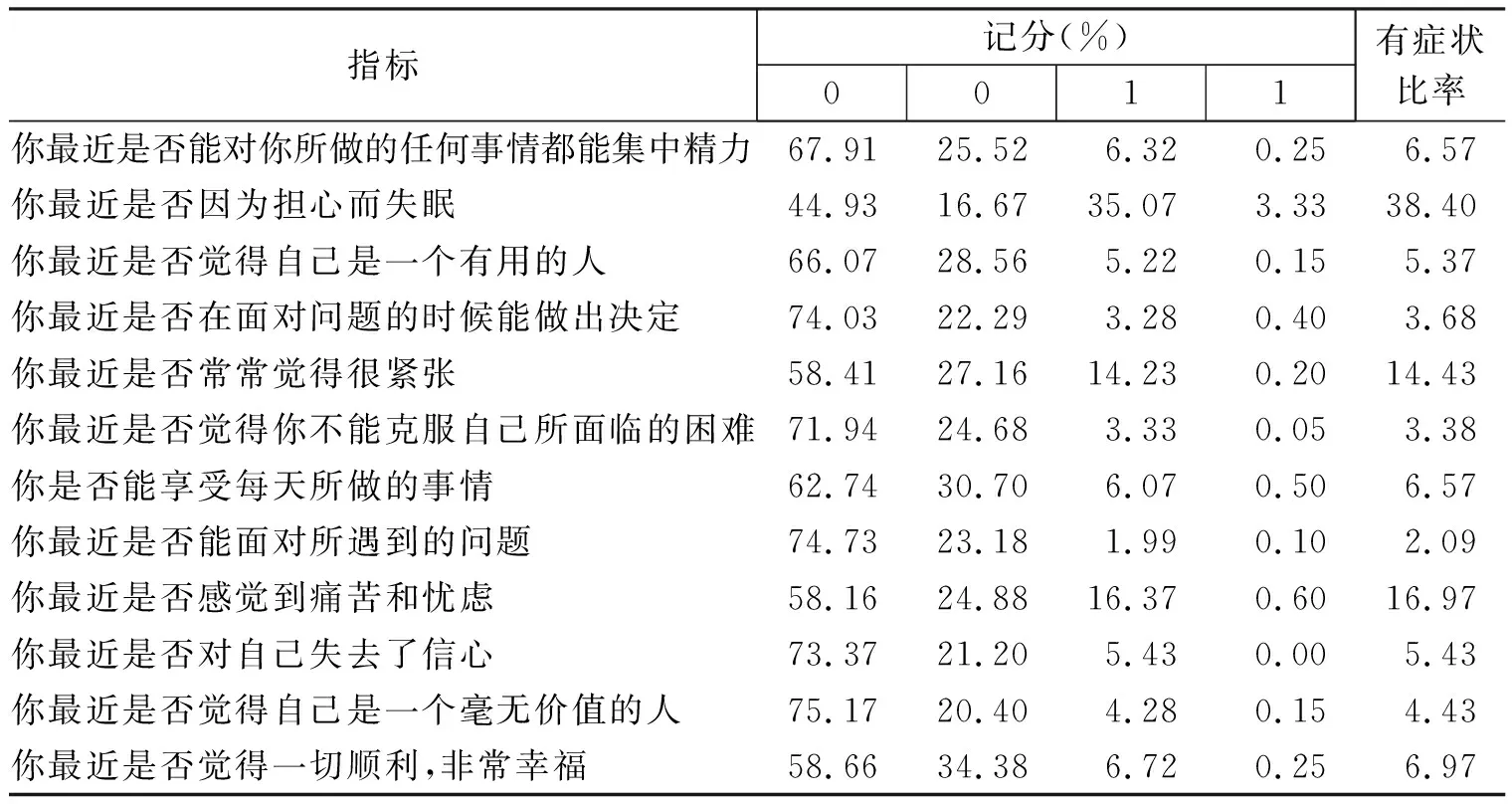

表3顯示,在三個壓力源變量中,高危和非高危人群均存在顯著差異。高危人群的平均得分高于非高危人群,表明其相應指標上的劣勢較為明顯。高危群體中女性和不與家人同住者的比例顯著高于非高危群體,而在代際方面,則沒有體現出顯著差別(t檢驗不顯著)。此外,相對于非高危群體,在高危群體中,有更多的未處于在婚狀況、收入較低、受教育程度較低、自評健康較差的農民工(表4)。

表3 變量統計描述(N=2010)

表4 分類變量百分比(N=2010)

表5 農民工精神健康狀況Logistic回歸結果(N=2010)

4.2 Logit模型分析

為分別檢測兩類研究假設,我們建立了4個模型(見表5),分別是壓力暴露模型(模型1)和壓力脆弱性模型(模型2、3、4)。壓力暴露模型包含本研究關注的三個壓力源,即居住環境劣勢、工作環境劣勢和制度性歧視。在三個壓力脆弱性模型中,分別把性別、代際和是否與家人同住三個群體特征的變量與三個壓力源變量進行交互,以此檢測不同群體在相同壓力暴露下可能出現的不同后果。我們把收入、教育、婚姻狀況和自評健康作為控制變量。

模型1的logistic回歸結果顯示,三個社會性壓力暴露源均對農民的精神健康產生不利的影響。在控制其他變量的情況下,居住環境劣勢每增加一個單位,農民工面臨高危風險的幾率增加4.2%(=e0.041-1),工作環境劣勢每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率增加6.5%(=e0.063-1),而戶籍制度化歧視每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率增加11.9%(=e0.112-1)。因此,壓力暴露假設1、2、3均得到了支持。值得指出的是,除了代際,其他控制變量的回歸結果均具有統計顯著性。女性農民工的精神健康狀態更差,她們面臨高危風險的幾率是男性農民工的38.5%(=e0.326-1),而與家人同住則顯著降低了農民工面臨高危風險的可能性,其幾率降低了30.1%(=1-e-0.358)。與已有研究的結論相似,我們還發現,收入更高、受教育程度更高、自評健康狀況更好、在婚的農民工,其精神健康狀況也更好。

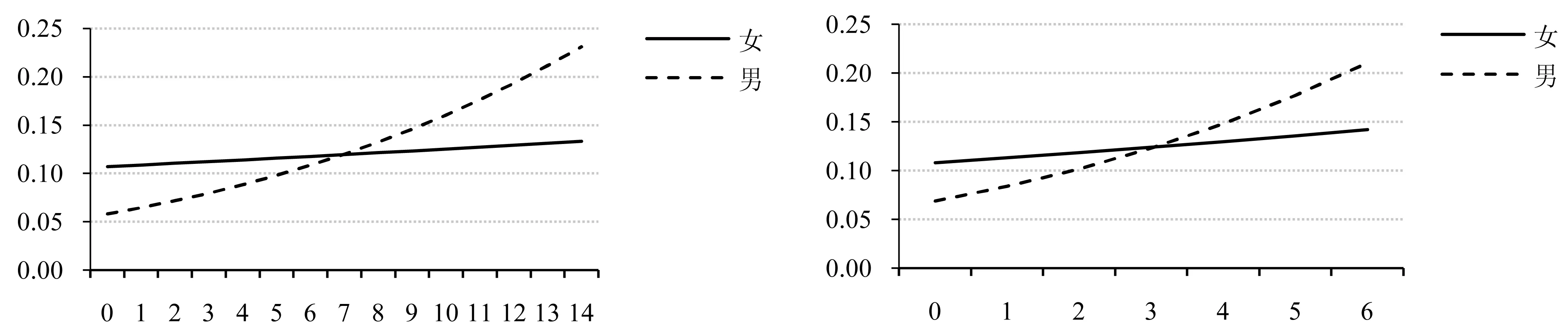

在模型1中,我們注意到性別和與家人同住這兩個變量對農民精神健康的顯著影響,而代際沒有表現出統計顯著性。那么這三個群體特征是否與前面分析的三個社會性壓力源存在交互效應呢?模型2的結果顯示,在考慮社會性壓力源的壓力變化時,特別是面對工作環境壓力和制度性歧視壓力時,女性與男性表現出不同的應對結果。盡管女性農民工在一開始呈現出弱勢,但是她們似乎有更強的韌性,能夠抵消掉大部分增加的壓力。在男性農民工中,工作環境劣勢每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率提高12.0%(=1-e0.113);而在女性農民工中,工作環境劣勢每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率只提高1.8%(=1-e0.113-0.095)。為了更直觀地呈現這一現象,我們把其他變量全部取均值后,做出工作環境和性別的交互效應圖,圖1顯示,女性面臨高危風險的概率一開始高于男性,但是隨著工作環境壓力的提高,女性精神健康風險略有上升,但是變化不明顯;而男性則表現為顯著上升的趨勢,表明工作環境劣勢對男性精神健康的負面影響非常大。這一現象在制度性歧視中有同樣的表現,但是需要稍有謹慎地看待這個結果,因為其統計顯著性檢驗只在小于0.1的水平上有效(圖2)。

圖1 工作環境劣勢對農民工精神健康的影響(分性別) 圖2 制度性約束對農民工精神健康的影響(分性別)

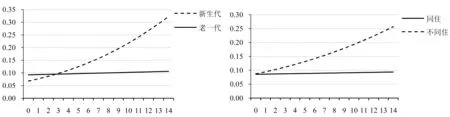

在代際群體的比較中,雖然模型1顯示,新生代與老一代農民工在精神健康狀況上的差別沒有統計顯著性,但是分析代際與壓力源的交互效應時發現,新生代農民工在應對工作環境壓力時,要比老一代農民工更為脆弱(模型3)。在老一代農民工中,工作環境劣勢的增加對其面臨高危風險的可能幾乎沒有影響(在引入交互效應后,工作環境劣勢沒有統計顯著性);而在新生代農民工中,工作環境劣勢每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率將增加14.3%(=1-e0.011+0.123)。在其他變量取均值的條件下,交互效應圖顯示,隨著工作環境的壓力提高,新生代農民工的精神健康狀況顯著惡化,其面臨高危風險的概率從約7%提高到30%以上(圖3)。

圖3 工作環境劣勢對農民工精神健康的影響(分代際) 圖4 工作環境劣勢農民工精神健康的影響(區分是否與家人同住)

在應對工作環境劣勢上的群體差異也體現在是否與家人同住這個變量上(模型4)。與家人同住顯著抵消了不利工作環境對農民工精神健康的影響(圖4)。在不與家人同住的農民工中,工作環境劣勢每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率提高9.6%(=1-e0.092);而在與家人同住的農民工中,工作環境劣勢每增加一個單位,其面臨高危風險的幾率僅提高0.7%(=1-e0.092-0.085)。

綜上,關于農民工群體的脆弱性假設得到了部分支持。在面對不同的社會性壓力源時,不同群體的壓力表現存在共性,也有不同之處。首先,在工作環境劣勢這個變量上,群體差異均較明顯,女性、老一代和與家人同住的農民工表現出較強的抗壓性。女性農民工在制度性歧視方面也有一定的心理承受能力。但是在居住環境這個變量上,沒有發現群體差異。因此,總體上看,壓力脆弱性假設只得到了部分的支持。

5 結論與討論

本研究基于成都市農民工的調查數據,運用壓力過程的分析視角,聚焦到壓力暴露和壓力脆弱性兩個相互關聯的假設,分析了不同社會性壓力源的影響,以及農民工在壓力表現方面的群體差異性。下面,我們結合本研究的發現,對精神健康的社會學研究做一點評論和展望。

5.1 關于社會性壓力源的討論

泊林指出,對精神健康的社會學研究更加強調壓力的來源問題,因為正是對壓力來源的社會屬性的分析體現了鮮明的社會學特點(Pearlin,1999)。在壓力過程模型中,壓力源是一個有內在邏輯關系的概念框架。社會經濟地位是一個大的背景,疊加在壓力過程之上。人們在權力、權利和聲望上的不平等從根本上影響其健康與福祉。這種系統化的結構化的不平等通過人們的日常生活與工作體現出來,表現為生活中的慢性壓力或突發性事件。壓力源之間存在連鎖反應,當最初的壓力源擴散之后,會引發新的壓力,從而產生所謂的次級壓力。個體的應對策略、社會支持和自我調整既有中介效應,又有調節功能,從根本上影響壓力源與壓力表現之間的關系。

基于這樣的理解,我們關于壓力源的研究應特別留意其操作化變量之間的邏輯關系和層次關系。從已有實證研究來看,根據數據可及性等因素,納入模型中的解釋變量常常包括各個方面,比如收入水平、受教育程度、朋友數量、工作自主性、家人生病等。這些因素在現實生活中總是相互關聯的,一些指標屬于社會經濟地位層面,一些指標屬于初級或次級壓力源,還有一些指標屬于中介或調節性資源。需要指出的是,有的研究還包括如人際關系滿意度、主觀剝奪感、城市認同等主觀性變量,這不僅與精神健康測量指標之間可能存在內生性問題,也存在以主觀變量解釋主觀變量的技術性問題(胡安寧,2019)。本研究從居住環境、工作環境、和制度環境三個方面來測量,只是一個嘗試。對三個壓力源的評價量表的測量也存在局限性和不足,特別是沒有體現突發性生活事件這一重要元素,也沒有對初級和次級壓力源進行區分。更深入的研究有待引入新的變量、運用追蹤數據,以及基于質性研究的機制分析等。

5.2 關于脆弱性的群體差異的討論

壓力脆弱性的群體差異性是精神健康社會學關注的領域。早在涂爾干的自殺研究中即有充分體現,作為非常個體化的自殺現象竟然與個體所屬的群體特征相關。在壓力過程的分析框架中,社會經濟分層通過性別、階級或階層、種族等制度化、結構化的特征作用于從壓力源到壓力表現的全過程。正是基于這樣的考慮,壓力脆弱性假設不是單純分析不同群體的壓力表現,而是分析不同群體在面對特定壓力源時,隨著壓力的變化而表現出來的脆弱性的差別,這是一個動態的過程。

本研究發現,單從壓力表現的結果來看,女性農民工的精神健康水平比男性農民工更低;但是在考慮與工作環境的交互效應后,發現男性農民工在應對工作環境劣勢方面比女性農民工更為脆弱。這似乎也可以解釋為什么農民工極端事件的主角多為男性。這提醒我們,與男性農民工相比,女性農民工在應對策略或資源上是否存在優勢?比如有學者發現,女性農民工在面對壓力時,更容易找到傾訴渠道和更傾向于尋求幫助(胡宏偉等,2011)。

同樣,本研究發現,新生代農民工似乎更難以應對工作環境帶來的精神壓力。這似乎回應了媒體大眾的一種說法,即新生代農民工不如老一代農民工更吃苦耐勞。我們的問題是,是否存在社會結構性因素或心理學上的資源,影響了新生代農民工群體的壓力應對和壓力表現。我們知道,年輕的農民工在相對舒適的城市環境長大,沒有務農的經歷,幾乎沒有回到農村的可能性;一旦城市工作或生活面臨挑戰,這無疑會產生持續性的心理沖突。而老一代農民工還保留著回到家鄉發展的選項,這是否會成為其應對城市挫折的心理資源?但是這些推測尚需要進一步的實證檢驗。這些問題涉及到壓力應對、社會支持、自我管控等,屬于壓力過程模型的中介因素或調節資源。本研究提出了這些問題,但是未能從實證研究的角度給予回答,有待進一步的研究。