陰道助產對初產婦產后早期盆底功能的影響

歐陽麗萍 李玲 范建輝

陰道助產術是在緊急情況下為保障母嬰安全使用器械縮短第二產程、快速分娩胎兒的產科常見手術。但陰道助產術可能增加產婦產后出血、產道損傷、新生兒硬膜下出血及顱骨骨折等的發生風險,也可能導致產婦盆底肌肉的損傷,增加產婦未來盆底功能障礙性疾病的發生風險[1]。盆底功能障礙性疾病是因盆底組織本身缺陷、退化、損傷及功能障礙而造成盆腔器官移位或功能異常的一系列病變,是影響中老年女性身心健康及生活質量的公共衛生問題,分娩是盆底功能障礙性疾病的獨立危險因素。本研究通過回顧性分析345例產婦的臨床資料,采用盆底肌力評定及超聲評估,分析對比自然分娩和陰道助產對產后女性盆底肌力的影響,為指導產后盆底功能的康復提供參考。

對象與方法

一、研究對象

研究開始前,基于α= 0.05、β= 0.20(雙側檢驗),參考文獻[2],通過PASS 11 計算總樣本量至少需要60 例,收集2018 年1 月至2021 年12 月在本院使用Kiwi Omni 胎頭吸引器助產者130 例(吸引器助產組)、使用Simpson 產鉗助產者45 例(產鉗助產組),收集同時在本院自然分娩者170 例為對照組。納入標準:單胎妊娠、初產婦、孕37~42周、胎兒頭位,順產、胎吸或鉗產者。排除標準:同時使用2 種助產方式者,會陰Ⅲ~Ⅳ度裂傷者,Valsalva 動作不滿意者,長期便秘或慢性咳嗽者,臨床資料不完整者。本研究經醫院倫理委員會批準(批件號:中大附三醫倫[2022]02-195-01),患者均已簽署知情同意書。

二、方 法

1. 臨床資料的收集

收集各組產婦的年齡、產前BMI、孕期、孕期增重和新生兒體質量。

2. 產后盆底肌力檢測

在產婦產后 6~12 周采用盆底肌肉刺激治療儀(PHENIX U2)檢測盆底肌力,由特定人員測定產婦的盆底Ⅰ類、Ⅱ類肌力。采用美國GE Voluson E8 超聲診斷儀、三維容積探頭進行盆底超聲檢查。檢查前囑患者排尿及排便,由超聲科醫師記錄靜息狀態下膀胱頸的位置及Valsalva 動作下膀胱頸位置,兩者之間的差值為膀胱頸移動度;觀察有無膀胱膨出;測量Valsalva 動作下肛提肌裂孔最大面積,在盆底收縮狀態下觀察肛提肌的連續性,以肛管橫切面為起始切面,取肛管容積,使用超聲斷層成像模式分析肛門括約肌損傷。診斷標準:盆底肌Ⅰ類及Ⅱ類肌力<Ⅲ級肌力定為肌力異常。將Valsalva 動作下膀胱頸移動度> 25 mm 及肛提肌裂孔面積> 25 cm2定義為異常[3]。

三、統計學處理

應用SPSS 22.0 處理數據。正態分布的計量資料以 描述,多組間比較采用方差分析,兩兩比較采用LSD-t 檢驗;非正態分布的計量資料以M(P25,P75)表示,多組間比較采用秩和檢驗,兩兩比較采用Bonferroni 法校正,即P <0.05/3 =0.017 為差異有統計學意義。計數資料以例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,兩兩比較同樣采用Bonferroni 法校正檢驗水準。采用Kappa 一致性檢驗比較2 種檢查方法結果的一致率。α= 0.05。

結 果

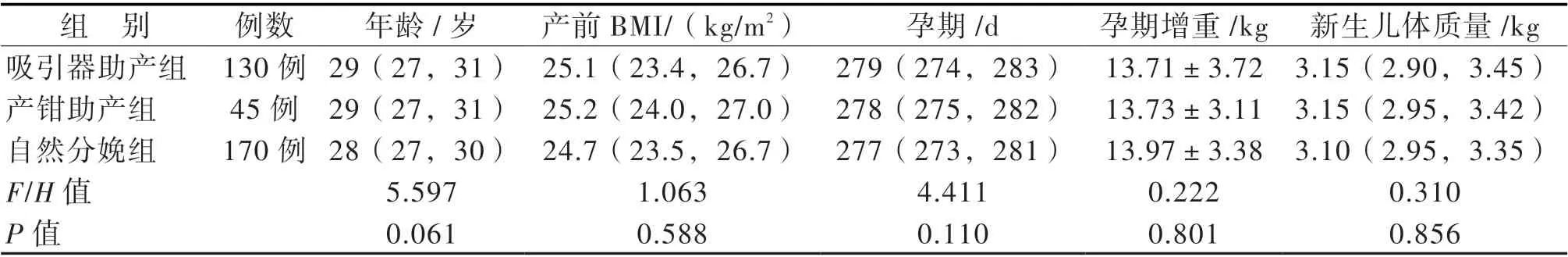

一、3 組產婦的一般資料比較

3 組產婦的年齡、產前BMI、孕期、孕期增重和新生兒體質量比較差異均無統計學意義(P 均>0.05)。見表1。

表1 3 組產婦的一般資料比較

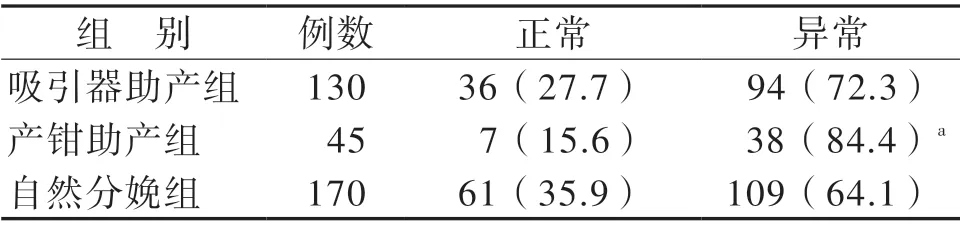

二、3 組產婦的盆底肌力損傷情況比較

3 組產婦的盆底肌力異常率比較差異有統計學意義(χ2= 7.577,P <0.05),其中產鉗助產組盆底肌力異常率高于自然分娩組(χ2= 6.789,P <0.017),其余組間兩兩比較差異均無統計學意義(P 均> 0.017)。見表2。

表2 3 組產婦的盆底肌力損傷情況比較[例(%)]

三、3 組產婦的盆底三維超聲參數比較

3 組產婦的膀胱頸移動度增大、膀胱膨出、肛提肌裂孔面積增大和肛門括約肌損傷發生率比較差異均無統計學意義(P 均> 0.05)。肛提肌損傷的總發生率為14.5%(50/345),3 組的肛提肌損傷發生率比較差異有統計學意義(P <0.001),其中產鉗助產組的肛提肌損傷發生率高于自然分娩組(χ2= 59.645,P <0.001)和吸引器助產組(χ2=27.719,P <0.001),吸引器助產組的肛提肌損傷發生率高于自然分娩組(χ2= 21.719,P <0.001)。見表3。

表3 3 組產婦的盆底三維超聲參數比較[例(%)]

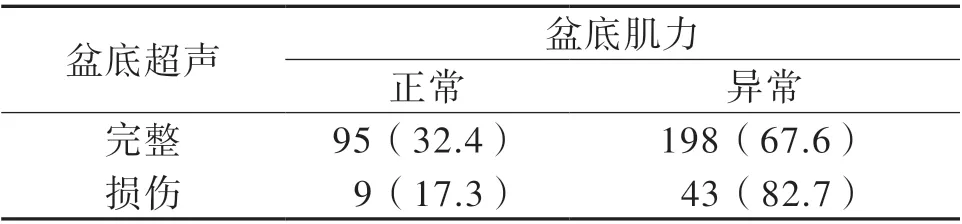

四、3 組產婦的盆底肌肉損傷與盆底肌力檢測

盆底超聲檢查結果顯示,共有52 例產婦發生盆底肌肉損傷,其中有2 例合并肛提肌及肛門括約肌損傷,另有48 例單純肛提肌損傷和2 例單純肛門括約肌損傷。52 例盆底肌肉損傷的產婦中,有9 例盆底肌力檢測提示肌力正常,余43 例均提示肌力異常。2 種檢查方法的一致性檢測結果顯示Kappa 值為0.061(P = 0.029),Kappa 值<0.40,提示兩者的一致性較差。見表4。

表4 3 組產婦的盆底肌力檢測與盆底肌肉損傷檢測結果(例/%)

討 論

剖宮產率在我國居高不下,近年為了降低剖宮產率,陰道助產在臨床上得到了廣泛應用。陰道助產雖然能有效縮短第二產程,保證母嬰安全,但與自然分娩相比,陰道助產特別是胎頭吸引器助產對產婦產后盆底肌肉的損傷仍有不同結論。

盆底肌力通過盆底刺激治療儀來測量,是基礎的電生理指標,盆底功能障礙性疾病的患者首先出現盆底肌力異常[4]。因此盆底肌力可作為評估盆底肌肉損傷的敏感指標,亦可用作盆底康復治療后評估療效的標準。有研究顯示,陰道助產會損傷盆底肌肉力量,增加產婦近期和遠期發生盆底功能障礙性疾病的風險[5-6]。亦有研究表明,陰道助產組的盆底肌力與自然分娩組相近[4,7]。本研究顯示,陰道助產特別是使用產鉗助產,對產婦盆底肌肉損傷明顯,產鉗助產組盆底肌的肌力異常率最高。因產鉗操作過程中占用了陰道的空間,且在助產過程中,人為增加牽引力,加重了盆底肌肉損傷。

盆底三維超聲能顯示盆底組織的復雜結構,構建高質量、清晰、動態的畫面,因其無創、可重復觀察,成為評估產婦產后盆底結構功能的重要手段。肛提肌具有支持和固定盆腔臟器的作用,而分娩容易造成產婦肛提肌損傷,此種損傷難以通過手術修復,所以早期發現、早期干預,對產婦的產后恢復有更重要的意義。在陰道分娩中肛提肌的恥骨直腸-恥骨內臟束必須擴張,才能允許胎兒通過。據估計這種膨脹可使其纖維長度增加25%~245%,而產鉗助產會加重這種擴張,使得肛提肌發生撕裂或斷裂[2]。肛提肌撕裂是盆腔臟器脫垂危險因素,但這種肛提肌損傷通常在分娩后進行常規檢查時,不會被注意或被發現,只有通過產后盆底超聲才能清晰地顯示出來。吸引器助產對盆底肌肉的影響目前仍存在爭議,有文獻指出與自然分娩相比,吸引器助產不會增加產后肛提肌損傷的風險[8-9]。本研究中產鉗助產組的肛提肌損傷率最高,損傷率為44.4%(20/45),這與文獻的報道一致[2]。吸引器助產組的肛提肌損傷率為19.2%,雖然吸引器助產與產鉗助產相比未直接增加擴張子宮,未占用額外的陰道空間,但它通過吸引器附著于胎頭俯屈點,持續不斷地沿著產軸用力,這種額外增加的牽引力,仍會增加盆底肌肉損傷。

肛門括約肌損傷是陰道分娩的嚴重并發癥,其中高達50%的患者后續可能長期出現糞便失禁,大部分女性在損傷后多年才開始出現癥狀,手術助產增加肛門括約肌損傷的風險。肛門括約肌損傷的產婦如選擇二次陰道分娩,糞便失禁癥狀惡化的風險將更高[10]。本研究中4 例產婦經超聲提示肛門括約肌損傷,肛門括約肌損傷率為1.2%(4/345),與文獻報道的11%~25%相比偏低[11]。可能因本研究排除了臨床確診會陰Ⅲ度及Ⅳ度裂傷的產婦。而本研究中發現的肛門括約肌損傷的產婦均為手術助產分娩,分娩后常規檢查未發現肛門括約肌損傷,產后42 天盆底超聲篩查時發現,肛門括約肌損傷患者容易漏診,因此也提示對于手術陰道助產的患者,術后應仔細排查,及時診斷及修復肛門括約肌損傷。

膀胱頸移動度是最早通過超聲檢查的前腔室參數,它的增大反映膀胱過度活動,而膀胱過度活動是女性壓力性尿失禁發病的重要因素[12]。目前大部分的研究顯示,陰道分娩與選擇性剖宮產相比,膀胱移動度明顯增加[12-13]。本研究中陰道助產組的膀胱移動度增大及膀胱膨出發生率與自然分娩組相近,這可能與本院在陰道助產前常規行導尿術,排空膀胱后再進行陰道手術操作有關。因此與自然分娩組相比,陰道助產組產婦膀胱功能的近期損傷未見增加。

盆底肌力是反映盆底肌肉力量及功能的電生理指標。產后盆底超聲雖然能清晰反映盆底三腔室及肌肉的損傷狀況,但其對設備及操作人員的技術水平要求較高,故該項檢查尚未在臨床全面開展。本研究中52 例盆底肌肉損傷的產婦,有9例盆底肌力檢測提示完全正常。對2 種檢查方法進行一致性檢驗,其Kappa 值<0.40,提示2 種檢查方法的一致性較差。2 種檢查相互獨立。在產婦產后盆底篩查中,盆底超聲能清晰顯示盆底肌肉在分娩后的損傷狀況,起到對盆底肌力篩查的補充作用,也為臨床醫師提供更多的盆底狀態參考信息,指導產婦通過及時、正確的盆底肌鍛煉和必要的物理治療加強盆底功能,防止進一步加重。本研究僅進行早期盆底超聲及盆底肌力數據對比,缺乏對這些產婦后續盆底超聲及盆底肌力變化的數據,仍待進一步研究。

綜上所述,產鉗助產術和吸引器助產術在分娩中的應用雖能有效保證產婦和新生兒分娩的安全性,但在一定程度上增加了產婦盆底肌肉損傷的風險,特別是產鉗助產術。建議常規對產婦在產后早期進行盆底超聲檢查,及時了解盆底損傷情況,并早期干預,進行有效的盆底康復治療訓練,改善其產后盆底功能。