大地震后的早期科學重建

編譯 滕慧月

1755年11 月1 日上午9 點30 分左右,當時世界強國之一葡萄牙的里斯本的地面開始轟隆作響,許多教堂鐘聲響起。一些親歷者回憶說,在地面開始晃動之前,他們聽到了一種“可怕的地下噪聲”。建筑物在長達六分鐘的強震中紛然倒塌,將里斯本的街道埋得嚴嚴實實。

幸免于難者紛紛前往城市廣場避難。正當他們慶幸自己運氣不錯時,滔天巨浪沖上海岸,沖向陸地,淹沒廣場,卷走數百民眾……

當時正值萬圣節,里斯本的大小教堂里都點起了蠟燭油燈,以示對神靈的敬愛,各家正忙著準備節日大餐。突然而發的地震致灶臺里、壁爐內等各處的火苗匯聚成一場肆虐5 天的“紅色颶風”,將葡萄牙王冠上的這個明珠——里斯本徹底夷為平地。

災后重建彰顯科學思想

帶著貴族們去修道院做禮拜的葡萄牙國王僥幸逃過一劫。他在郊外的高地俯瞰這座曾經繁華的王都,眼前盡是尸體、災民和斷壁殘垣,景象悲慘。

國王身邊不乏能人,在幾番勸說下,他做了一個大膽的決定:不遷都,并讓蓬巴爾侯爵擔任里斯本災后重建的負責人。蓬巴爾受過西歐啟蒙運動思想的熏陶,富有政治手腕。受命于危難之際的他,一邊壓制反對重建里斯本的教會,一邊積極調動資源救災,并組織人力著手重建工作。

蓬巴爾審視整個里斯本,發現了很多充滿地震隱患的地方。他聘請了很多工程師重新規劃了城市,并重建了里斯本。為了保證災后重建的建筑質量,在一支軍事工程師團隊的幫助下,蓬巴爾設計了一種對稱的木結構框架,將其作為新修建筑的“骨骼”。這種結構是他主持設計的,又形似鳥籠,因此被人們稱為“蓬巴爾籠”。

“蓬巴爾籠”的建造過程是:先用木頭柱、木頭梁搭成立方體,再在對角設置木頭斜撐,之后在外墻填充上磚頭,一棟樓就建成了。“蓬巴爾籠”將整棟建筑連接成一個整體,使其更堅固,而不是松散的、互相脫離的墻和天花板,思路與現在的圈梁、構造柱相似。“籠”中的斜撐能夠抵消地震的剪切力,而木材質量輕、有彈性,可以對地震的沖擊進行緩沖。

蓬巴爾拒絕了貴族喜愛的紛繁復雜的裝飾,只允許對門、窗進行簡單裝飾,建筑簡潔大方,這樣就避免了地震時零碎的裝飾物掉落砸傷人。“蓬巴爾籠”建筑林立的道路井然有序,大大加快了緊急情況下的疏散速度,還改善了垃圾收集和污水處理流程。

相傳,蓬巴爾還命令軍隊在宮殿廣場上修建了一個平臺,上面有“蓬巴爾籠”。士兵用重錘敲擊平臺基部,制造“地震”來測試“蓬巴爾籠”的抗震性能。若傳聞屬實,那么這大概是世界上第一個抗震試驗平臺了。后來“蓬巴爾籠”被不斷改進,并在抵抗地震襲擊時發揮了巨大的作用。現在還有很多“蓬巴爾籠”仍在發揮作用,不過它們都“隱身”在墻壁里,不會受到風吹日曬雨淋。在當代裝修中,蓬巴爾籠還經常被轉化為裝飾元素,使其露出墻壁。

蓬巴爾還實施了另一些高瞻遠矚的舉措,比如在街道下鋪設排水管,抵御洪澇災害。他命令工人在塔古斯河(歐洲大河之一,跨西、葡兩國心臟地區)岸的流沙中打下木樁,在其上修筑堤壩。

蓬巴爾籠

在現代裝修中,蓬巴爾籠經常被轉化為裝飾元素,從墻壁中解放出來

在蓬巴爾的帶領下,新里斯本城很快就在廢墟之上建立起來。到了現代,人們在建設城市地鐵的過程中發現當年的地震廢墟層厚達10~15 米。倒塌的建筑將里斯本的地基抬高到水平線以上,讓這座城市在之后免受水災侵害。如今,很多人認為蓬巴爾的創新體現了最早的城市災害防治思想。

影響延續三百年

蓬巴爾的震后調研工作為里斯本地球物理學家巴普蒂斯塔提供了豐富的研究內容。巴普蒂斯塔致力于以歷史文獻為腳本,用計算機模擬1755 年的海嘯。該研究中的大部分數據來自蓬巴爾在地震后不久寄往各個教區的調查問卷,問卷針對地震的開始時間、持續時間、震前征兆等羅列了一系列問題。對于問卷的作答,蓬巴爾要求摒棄一切神論,實事求是。該調查最終收集到的646 份回執,幫助巴普蒂斯塔在近三百年后重現了當時的情景。

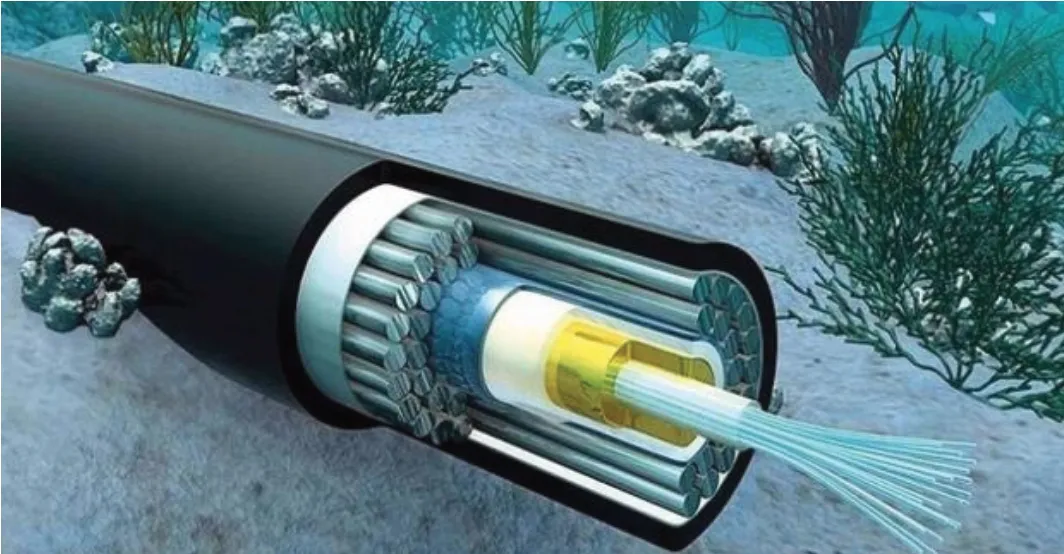

今天,葡萄牙通信部門監管機構正計劃在海底組建一套全新的災難預警系統。最遲2024 年,葡萄牙將全面替換其本土與周邊群島之間的光纖電纜。這些海洋基礎設施正好位于引發1755 里斯本大地震的地質板塊之上。科學家希望在電纜上安裝地震傳感器,以實現震前數秒預警。區區幾秒鐘,已足夠讓火車制動,或者提醒醫生暫停手術操作。幾秒鐘的避難時間,對每位居民來說都很重要。

科學家希望在電纜上安裝地震傳感器,以實現震前數秒預警

當年,葡萄牙人在救災的過程中對地震帶來的影響進行了一些歸納,包括余震出現的位置和特點、對于城市水源的影響、其他生物的反應等。蓬巴爾將這些資料收錄進國家檔案,使后人有了充足的數據去研究和重現里斯本大地震的起因、經過,他也因此被稱為現代地震學的先驅。

里斯本蓬巴爾廣場