圖史互鑒:多維視角下的文成公主與漢藏交流

唐 宇

唐貞觀年間,吐蕃贊普松贊干布遣使求婚,開啟了唐朝與吐蕃政治往來的序幕。文成公主入藏和親,是漢藏民族交往史上的重要事件。由她帶去的精美物品、精湛技藝和豐富知識,促進了吐蕃物質文明和精神文明的不斷成熟,打開了漢藏文化交流、交融的新篇章。

吐蕃求婚的歷史背景

現藏于故宮博物院的《步輦圖》,是中國美術史上的名作。畫面繪有13 位人物,分為左右兩組:左半部分以吐蕃使臣祿東贊為中心,其前后分別為著紅色衣服的禮官和白色衣服的翻譯官;右半部分則是唐太宗李世民坐在步輦之上,在9 名扶抬步輦和持羽扇華蓋的宮女簇擁下,接受祿東贊的謁見。通過此圖,宮廷畫師閻立本定格了貞觀十五年(641)唐蕃交往的歷史性瞬間。

那么,當時的唐朝和吐蕃是怎樣的交往關系?唐太宗李世民為何最初沒有答應松贊干布的求親之請?吐蕃使者祿東贊以何種超凡智慧破解謎題,成功實現了唐蕃之間的聯姻?

當時的唐朝,經過唐高祖李淵和唐太宗李世民的苦心經營,逐漸成為東亞文明的中心,對周邊民族及政權形成強有力的吸引。而同時期的吐蕃,松贊干布繼承其父囊日論贊的政治遺產,逐漸吞并鄰近的象雄、蘇毗等部落或邦國,為統一青藏高原、建立吐蕃王朝打下了堅實的基礎。可以說,唐朝與吐蕃在當時幾乎是同時興起,又相互臨近的強大政權,諸多客觀條件和主觀因素,帶動著漢藏民族交往、交流、交融的不斷深入。

步輦圖 唐 閻立本

貞觀八年(634),松贊干布曾遣使至唐,并得到了唐朝使者的回訪,這應算是唐蕃之間較早的政治交往。當松贊干布聽說突厥和吐谷渾等皆與唐聯姻,便以金寶為聘禮,奉表求婚。不想,唐太宗卻并未立即答應此事。大概緣于對初建的吐蕃尚不熟悉,以及周邊民族及政權的求婚者實在太多。但在返回吐蕃的求婚使者的報告中提到了吐谷渾人從中作梗,似乎這次求婚的失敗,部分源于第三方的破壞。

松贊干布聽聞之后十分憤怒,隨即聯合羊同進攻吐谷渾,甚至攻破黨項、白蘭諸羌,陳重兵于松州(今四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣)西境。雖然之后為唐太宗派往前線的侯君集等將領所敗,但其聯姻的心愿卻實現了。吐蕃退兵之后,遣使請罪并再次請婚,唐太宗最終答應其請求,將文成公主送往西藏。

當時派去長安的求婚使者,便是《步輦圖》中描繪的祿東贊。傳說唐朝出了幾道難題,以考試的辦法考驗吐蕃使者的智慧,只有順利突破困局,才有可能順利聯姻。在后期的文獻記載中,稱其為“五難求婚使”,甚至演化為“六難”或“七難求婚使”的故事。唐太宗如此做,是因為當時來長安求婚的各國使者太多,若輕易答應和親,必然導致各國趨之若鶩,之后將很難拒絕。

這幾個難題中,有“絲帶穿珠”,是要求吐蕃使者將絲線穿過蜿蜒曲折的綠松石珠子,祿東贊將絲線系于螞蟻腰部,螞蟻爬過石孔的同時也將絲線帶了過來;有“辨馬母子”,是把眾多母馬和小馬駒混雜在一起,讓其分辨出每只小馬駒的母親,祿東贊將這些尚未斷奶的小馬與母馬隔開并餓上一陣,待重新放在一起時,小馬自然奔向各自的母親去吸吮乳汁;還有“日殺百羊”,即要求在一天之內吃完一百只羊,揉好一百張羊皮,并喝完一大瓶酒而不醉,祿東贊讓手下人邊吃羊肉邊喝酒,同時有規律地揉皮,最終也通過了考試;最后一題是“辨認公主”,是要從2500 名年輕的女子中找到文成公主,祿東贊通過事先向宮女問清了公主的體貌特征,最終順利地辨認出公主,實現了和親。這段故事就畫在布達拉宮的墻壁之上,具有重要的史料價值。

傳說,因為祿東贊的聰明機智,唐太宗曾有意將其留下來,并想把瑯琊公主的外孫女嫁給他。祿東贊回答:“先臣為聘婦,不敢奉詔。且贊普未謁公主,陪臣敢辭!”[1]即祿東贊來大唐之前已在吐蕃娶妻生子,并且他這次是作為求婚使為松贊干布和唐朝聯姻服務的,不能越俎代庖,先吐蕃贊普成親,所以堅定地拒絕了李世民的好意。

文成公主的身世之謎

和親作為政治聯姻,是中國古代的統治者避免戰爭、睦鄰友好的重要策略。在中國歷史上,最著名的兩次和親事件,要數西漢的昭君出塞和唐朝的文成公主入藏。作為中國古代處理民族問題的成功典范,和親方式在穩固封建政權、消除民族隔閡、緩和民族關系、促進邊貿發展等方面起著積極作用,對中華民族“多元一體”格局的形成發展起到了助推作用[2]。

中國古代的中原王朝與周邊少數民族政權互結友好的和親政策,大約始于西漢立國之初,面對匈奴“控弦三十余萬”[3],勢力強大并多次南侵擾邊的形勢,劉邦采納臣子建言,“以適長公主妻之,厚奉遺之,彼知漢適女送厚”[4],于漢高祖七年(公元前200),將宗室女嫁給冒頓單于,維持著聯姻關系。

此后,和親政策一直是古代中國處理民族問題的重要選擇。到了唐朝,由于施行相對開放的民族政策,中原王朝與當時的許多少數民族政權都進行了和親。據學者統計,在近300 年的時間里,周邊民族正式向皇室請求和親的活動多達40 余次,部分遭到拒絕,還有幾次出現變故,如新興公主與薛延陀的和親、金山公主與突厥的和親、永安公主與回紇的和親、安化長公主與南詔的和親等,最終并未實現。

但有唐一代,最終有近20 位公主分別與突厥、吐蕃、吐谷渾、回紇、黨項和契丹等和親。根據周佳榮等學者的統計,與吐谷渾和親者1 位,為弘化公主;與吐蕃和親者2 位,為文成公主、金城公主;與突騎施和親者1 位,為金河公主;與奚族和親者3位,為固安公主、東光公主、宜芳公主;與契丹和親者4 位,為永樂公主、燕郡公主、東華公主、靜樂公主;與寧遠(即大宛)和親者1 位,為和義公主;與回紇和親者4 位,為寧國公主、崇徽公主、咸安公主、太和公主。整體而言,唐代的和親政策貫徹有力,和親的地域范圍也相當廣泛,包括北方、東北方、西方、西北方和西南方[5]。如此頻繁的和親活動,確實促進了唐朝與周邊民族的友好交往。

這些和親公主,出身皇家者還是少數,主要是從李姓宗室女、宗室外甥女及功臣女中選出相貌姣好的,封為公主,前去和親。文成公主并非唐太宗的親生女兒,唐太宗也并不舍得自己的親生女兒長途勞頓,嫁去他鄉,所以文成公主大概是來自同姓宗室家庭。可惜的是,雖然文成公主在唐代和親公主中的知名度最高,但在史書中卻少有記載。《唐會要》中只提到文成公主是宗室女。《新唐書·吐蕃傳》記載:“十五年,妻以宗女文成公主。”[6]至于其親生父母,由于史書只字未提,則長期處于歷史的迷霧之中。

文成公主像 布達拉宮法王洞藏

《舊唐書·吐蕃傳》記載:“貞觀十五年,太宗以文成公主妻之,令禮部尚書、江夏郡王道宗主婚,持節送公主于吐蕃。弄贊率其部兵次柏海,親迎于河源。見道宗,執子婿之禮甚恭。”[7]不少學者認為,松贊干布是在河源迎親,與送親的禮部尚書、江夏王李道宗執子婿之禮,由此判斷文成公主乃是李道宗的女兒。

李道宗何許人也?根據《舊唐書》和《新唐書》的記載,他是唐高祖的堂侄,生于隋文帝開皇二十年(600),祖籍隴西成紀(位于今甘肅省秦安縣)。早年隨李淵起兵,被封為略陽郡公。自唐高祖武德二年(619)以來,在李世民帶領下,率眾拒劉武周、平竇建德、破王世充、討劉黑闥、敗徐圓朗,立下卓著戰功。又受命赴介休招降尉遲敬德,之后更是帶軍討突厥、平吐谷渾。到貞觀年間已經升任刑部尚書、禮部尚書等職,受封任城王、江夏郡王等[8],位望尊隆。

唐朝廷為何選擇李道宗擔任使臣,送文成公主于吐蕃呢?從上述人生經歷來看,李道宗曾征討吐谷渾。在唐太宗即位初期,吐谷渾王慕容伏允自恃強大,既侵犯唐境,又不肯來朝。于是在貞觀八年(634)十二月,李世民令李靖、侯君集和李道宗等向吐谷渾展開全面進攻,并率軍深入其腹地。次年五月,伏允長子慕容順率殘部內附,唐與吐谷渾的關系又有所好轉。因而,李道宗對于高原的自然及人文情況應當較為了解,此其一;而唐朝與周邊民族的聯姻,往往臨時冊封李氏宗親的女兒,作為和親的公主。李道宗是皇室宗親,若家中恰有適齡少女,則封其作為文成公主前往吐蕃并非毫無可能,此其二;唐朝廷內精明強干、功勛卓著的宗親、大臣不在少數,偏偏任命李道宗擔任送親使節,李世民恐怕并非毫無考慮。甚至可能是李道宗主動請命,出于不舍與愛憐,一路照顧生活起居,保障文成公主的安全。

唐蕃古道上的和親隊伍

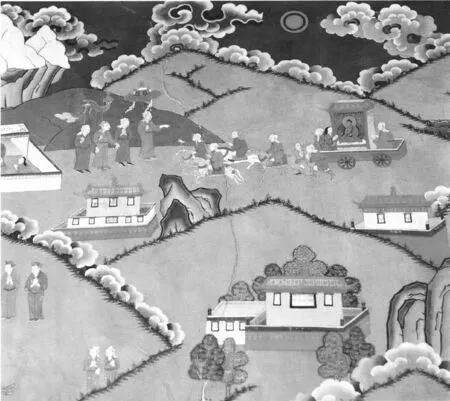

布達拉宮中繪有幾幅與文成公主有關的壁畫,其時代為清代。其中,位于布達拉宮白宮門廊的壁畫,體現出明顯的勉塘派風格,描繪了吐蕃君臣一字排開,列隊于城外,迎接文成公主陪奩釋迦牟尼所依像的情景。畫面中吐蕃君王迎立于象征身份的傘蓋之下,唐朝的隊伍則是快馬加鞭,并著重強調了木車內從大唐來的釋迦牟尼十二歲等身像[9]。而布達拉宮東有寂圓滿大殿的壁畫,則采用了新勉塘派畫風,與漢地寺觀壁畫的聯系更為緊密,該畫面是以松贊干布和文成公主的會面為中心布置場景,畫工意在體現唐蕃之間的漢藏友誼。

送親隊伍在貞觀十五年(641)從長安出發,在江夏王李道宗的護送下,不畏艱險,跋山涉水,向西藏進發。文獻中記載,松贊干布是在河源進行的迎親活動。而在此之前的一段路程,即文成公主的入藏路線,漢藏史籍記載甚少,很多都是傳說。其實,聞名于后世的“唐蕃古道”,似乎并非刻板印象中的僅有一條,從眾多學者各執見解的討論中,也可見高原上道路的四通八達,正如西方古語中的“條條道路通羅馬”。唐初的送親隊伍從長安出發,入藏所途經地點有多種可能。

林梅村提到,從青海或塔里木盆地入藏的道路很早就已開辟,但從邏些(今西藏自治區拉薩市)通往長安或從長安取道西藏去印度的道路最早見于唐代文獻[10]。也就是說,文成公主的送親隊伍可以作出多種預案,至于其所選路線,多數學者傾向于北道說,認為是從長安出發,經鄯城(今青海省西寧市)、過吐谷渾境而入吐蕃,途經甘肅、青海至西藏。實際上,文成公主的送親隊伍若從此路線走,路過的重要節點還是清晰的,其間大致要經過武功(今陜西省武功縣)、扶風(今陜西省寶雞市鳳翔區)、秦州(今甘肅省天水市)、狄道(今甘肅省臨洮縣)、河州(今甘肅省臨夏縣),經龍支(今青海省民和回族土族自治縣)、鄯州(今青海省海東市樂都區),過了赤嶺(今青海日月山)和倒淌河,在柏海(今青海鄂陵湖和扎陵湖)和玉樹(今屬青海省)短暫休整之后,經查吾拉山口,再過閣川驛(今藏北那曲)和農歌驛(今藏北羊八井北)而到達目的地,全長3000 余公里。雖然對于個別地點是否必然經過還有爭議,但主流觀點大致如此。在文成公主可能經過的地點,形成了許多美好傳說。

炳靈寺169 窟因現存有最早的造像題記,而蜚聲海內外。傳說文成公主路過此地時,也曾在當地的石洞窟中休息,上院一窟內的佛像,即被認為是文成公主所造。

布達拉宮白宮門廊壁畫 清朝繪制,表現文成公主入藏的場景

布達拉宮東有寂圓滿大殿壁畫 清朝繪制,表現文成公主及其隨員赴吐蕃的場景

作為唐蕃疆域的分界,日月山大致將農業區和游牧區劃分開來。傳說當文成公主到達這里時,思緒萬千,于是想起了父皇送給她的日月寶鏡,希望還可從鏡中看到她日夜思念的長安城及她的親人,只是這個愿望并未實現。失望之余,文成公主便將其拋在地上,碎裂的寶鏡變作兩山,即日山與月山。

在接親后,文成公主與松贊干布在玉樹生活過一段日子。傳說,她將帶來的諸多生產技術無私地傳授給了當地人民。今天的文成公主廟內的大日如來與八大菩薩造像,以及手寫經文都可能與文成公主有關。

不過,也有學者認為大唐的送親隊伍是走東道康區,大致是由長安經寶雞、天水、文縣、松潘、金川、丹巴,沿魚通河谷到康定、木雅,經鄧柯、玉樹,逾唐古拉山口、黑河而至拉薩[11]。這個說法雖然與主流觀點有異,但確實存在一定的可能性。這些學者認為,貞觀時代吐谷渾的實力可能遠強于吐蕃,常為唐患,又與吐蕃敵對,文成公主的送親隊伍恐怕無法跨越吐谷渾境。并且在這漫長的路程中,必然會經過水草缺乏、荒無人境之地,送親人數不少,又帶著異常豐厚的嫁妝,很難想象會取道這樣一條艱險難走的路線。而采用東道康區路線,從自然條件來看,可避免北面昆侖山和東來橫斷山脈的險隘。同時,吐蕃在第一次求婚失敗后,曾經陳兵松州,可見此地為當時吐蕃入唐之交通要道,并可避開吐谷渾和黨項的控制區域,直接入唐。此條路線上也留下有不少關于文成公主的傳說,認為文成公主的送親隊伍曾選道于此,似乎有一定道理。

唐蕃間的物質和精神文化交流

在文成公主帶去西藏的物質和精神財富中,最為著名的應該是釋迦牟尼的十二歲等身像了。傳說這尊等身像是在佛祖成道后,應信眾要求塑造的,同時還有八歲、二十五歲等幾個年齡段的等身造像,并經過釋迦牟尼親自開光。而八歲等身像,也被赤尊公主帶到吐蕃,兩尊造像分別安放在拉薩的小昭寺和大昭寺內。隨著唐太宗、松贊干布和文成公主等人的相繼去世,唐朝和吐蕃時戰時和,甚至有傳言講武則天打算派軍攻進拉薩,將文成公主帶去的等身佛像搶回。又有一種說法是,由于吐蕃佛苯之爭愈演愈烈,西藏僧人為避免十二歲等身像遭到毀壞,才將其由小昭寺請到大昭寺內封存。直到唐中宗時金城公主嫁到吐蕃,唐蕃實現第二次和親,才再次將該像請出,供奉于大昭寺正殿內,又將赤尊公主帶來的八歲等身佛像安置在小昭寺里供奉,從此,這兩尊佛像便易寺而居,直到今日。

文成公主和赤尊公主帶到吐蕃的不止佛像,佛教還對吐蕃的思想文化產生了潛移默化的影響。有些史書認為,松贊干布是根據佛教戒律來建立吐蕃的法律體系的。不過,不少學者注意到,松贊干布制定法律時可能受到佛教影響,但卻并非完全按照佛教戒律來制定法律[12]。

文成公主帶到吐蕃的物品還有很多的生活日用品和生產資料,并帶去了能制作物品、掌握技術的各類工匠,以及醫藥歷算等相關書籍,所以,中原的一些先進技術也同時被引進到了青藏高原。松贊干布更是主動學習中原先進的文化,派遣“酋豪子弟”到長安,以學習詩、書,“又請中國識文之人典其表疏”[13]。

史書記載,松贊干布在河源迎親之時,見到身著華美盛服的文成公主,不禁感慨大唐服飾禮儀之美。同時,改變此前“以氈帳而居,無有城廓屋舍”的習慣,修筑城邑為文成公主提供居所。文成公主及其所帶來的工匠,為拉薩城的營造,以及大昭寺、小昭寺的修建提供了重要的技術支持。由于仰慕唐風,當地不少人“釋氈裘,襲紈綺”,并很可能主動學習了文成公主帶來的絲織工藝。

琵琶 唐 藏于大昭寺

另外,拉薩大昭寺內陳列的三十六弦豎琴、龍頭三弦琴和唐琵琶等,其上裝飾體現著典型的唐式風格,一般認為是文成公主入蕃時帶來[14]。通過這些少數留存下來的珍貴文物,可以想象當時唐蕃藝術的交流盛況,也許隨著文成公主一同到來的,還有一支唐朝樂隊,豐富著吐蕃人的視聽感受。

在文成公主嫁到西藏以后,漢族的先進物質文化和制作技藝源源不斷地傳到青藏高原,極大地改進了西藏地區的生產技術,并推動了生活方式的變化。為歌頌她在漢藏人民間交往、交流、交融中所作出的貢獻,藏族民間長期傳唱著關于她的民歌,其中一首如下:

從漢族地區來的王后文成公主,

帶來不同的糧食共有三千八百類,

給西藏的糧食倉庫

打下了堅實的基礎;

從漢族地區來的王后文成公主,

帶來不同手藝的工匠五千五百人,

給西藏的工藝打開了發展的大門;

從漢族地區來的王后文成公主,

帶來不同的牲畜共有五千五百種,

使西藏的乳酪酥油

從此年年豐收。[15]

歌中傳唱的“乳酪酥油”,將其與茶和鹽混合熬制,便可制成酥油茶,這是藏族人民日常飲食中一個傳統悠久并占據重要地位的品類,可以緩解長期食用肉類和乳制品而產生的油膩,有利于身體健康。制作時所采用的茶葉,并不適合在高原生長,主要是從中原獲得。茶葉入藏的時間眾說紛紜,一種說法認為是唐初由文成公主帶到高原的。還有文獻記載,松贊干布的孫子、吐蕃贊普都松莽布支在位時(約676—704 年),身患重病無法醫治,因為服用了由一只神鳥銜來的綠葉,病情隨即好轉,于是他派出使者四處尋找,并在東方漢人居住的地區獲得茶葉[16]。

不過,西藏阿里地區故如甲木墓地出土的茶葉殘體和青銅容器,以及與故如甲木墓地相距僅數千米的曲踏墓地第4 號墓中出土的木案和茶葉狀食物殘渣,都表明了至少在1800 年前,中原的茶和茶具已通過高原絲路傳到西藏[17]。文成公主雖然不是最早將茶葉帶到高原之人,卻很可能創新了茶葉的食用方法,并將之在藏區進行了普及。

當然,吐蕃的很多物質和精神文化傳播到中原以后,也受到了唐朝人士的熱情追捧。如吐蕃社會中的馬球,婦女的椎髻、赭面等,都曾在內地盛行一時。

馬球是一項由兩組隊員通過騎馬持杖擊球進行對決的競技體育活動,唐人稱其為擊球、打球或擊鞠等。據《封氏聞見記》記載:“太宗常御安福門,謂侍臣曰:‘聞西蕃人好為打球,比亦令習。’”[18]表明馬球至少在貞觀年間已經在我國出現。學術界對馬球運動的起源眾說紛紜,包括波斯說、吐蕃說和中原說等,但無論如何,7 至8 世紀的唐朝和吐蕃,許多人都掌握著高超的馬球技藝。甚至在景云年間,吐蕃遣使迎金城公主時,曾與唐王李隆基對決,一時難分上下。據《封氏聞見記》記載:“中宗于梨園亭子賜觀打球。吐蕃贊咄奏言:‘臣部曲有善球者,請與漢敵。’上令仗內試之,決數都,吐蕃皆勝。時元宗為臨淄王,中宗又令與嗣虢王邕、駙馬楊慎交、武秀等四人敵吐蕃十人。元宗東西驅突,風回電激,所向無前。”[19]

吐蕃的赭面妝飾,在文成公主入藏時已十分流行,只是由于當時唐朝人的審美差異,文成公主并不太喜歡。但這一妝飾卻在9 世紀的長安風行一時。不少詩詞如白居易在《時世妝》中所說的“髻堆面赭非華風”,以及大量繪畫作品中的直接描繪,都表明了元和年間長安婦女對此妝容的競相追捧。

文成公主的后世意象

文成公主于永隆元年(680)去世。著名藏學家王堯根據敦煌古藏文文獻記載,發現其死于痘癥(天花)[20]。文成公主在藏的近40 年里,積極推動著唐蕃間的友好往來,高原絲路在此之后更為暢通。唐朝使節王玄策前往天竺,即經由吐蕃,今天日喀則吉隆縣的“大唐天竺使出銘”摩崖石刻,記載了當時的歷史史實。此后中天竺發生內亂,王玄策及前往大唐朝貢之諸國的財物受到劫掠,吐蕃派遣軍隊給予王玄策支援,即發生在文成公主在藏期間。當時很多漢族僧人去天竺求法也途經青藏高原,其中的玄照更是往返兩次會見文成公主,深受禮遇。

但有關文成公主的形象,越是早期的文獻,其記載反而越模糊,主要還是記述和親事件本身。反倒是在11 世紀以來,她的形象越發明晰,反映出藏地人民對于文成公主的敬仰與喜愛。不僅留存有很多文學作品,還有相當數量的繪畫、雕塑,給予后人以直觀印象,如拉薩的布達拉宮、大昭寺,山南地區的雍布拉康、昌珠寺和藏王陵,都表現了陪侍在松贊干布旁的文成公主塑像,以及文成公主進藏的壁畫圖像。

西藏流傳有一個說法,那就是“先有大昭寺,后有拉薩城”。大昭寺最初的建造,雖然主要與赤尊公主有關,但文成公主在其中也發揮著重要的作用。在布達拉宮的清代壁畫《大昭寺修建圖》中,文成公主站在建筑工地旁,隨時給予大昭寺修建工人以指導。而小昭寺殿門朝著唐朝方向,體現著對故土的思念,這是與文成公主的指導設計密切相關的。她從唐朝帶去的漢族工匠將中原建筑風格與技術,融入吐蕃建筑業的發展之中。這在一定程度上改變了吐蕃人過去以氈帳為居的形式,土木建筑技術廣為發展。

在后期形成的藏文文獻中,文成公主的形象不斷豐滿,諸多漢藏交流中的物質和精神文明,都被歸于文成公主的貢獻,上述的茶葉、種子,二牛抬杠的耕作技術,以及土木建筑的營造法則,都是通過官方或民間等途徑從中原引進,最后都被歸入文成公主的名下,可見文成公主在藏族人民心中的地位。學者還注意到,在11 世紀以后的藏文文獻記載中,文成公主形象的突出特點是擅長風水之術,這反映出中原地區風水、占卜、歷算等知識在西藏受到重視,以及文成公主在藏人眼中被視為中原文化的象征和總代表[21]。

很多的文獻中記載,文成公主觀察到吐蕃地形猶如仰臥的魔女,并不利于創基立國,所以需要在地形上的兩臂、頭、兩胯、兩肘、兩膝蓋及四肢等處,逐一建立用來鎮守的神殿。可以說,這段衍生出的傳說,表明藏族人民對于文成公主為藏地發展所作貢獻的認可,近代繪制的《羅剎女》紙質唐卡,表現的正是上述傳說的直觀圖解。

藏族人民把文成公主視為“綠度母”,賦予其崇高的地位,所創作的專門歌頌文成公主的藏戲、民歌,無不體現出對于文成公主的熱愛之情。近年來,《文成公主》大型實景劇,以拉薩自然山水為背景,通過近千名演職人員的傾情演繹,將文成公主與松贊干布和親的歷史故事展示出來,體現著中華民族多元一體的歷史趨勢,以及漢藏等多民族友好往來的悠久綿長。

由于文成公主為唐朝的國家穩定、吐蕃的文明發展作出了極大貢獻,因此在后世漢藏人民心中有較高的地位。文成公主作為和親的主角,在西藏文明發展過程中,在漢藏民族交往、交流、交融過程中,發揮著舉足輕重的作用,意義非凡。

注釋:

[1][6](宋)歐陽修、宋祁:《新唐書》第十九冊,中華書局1975 年版,第6075 頁,第6074 頁。

[2]唐建兵:《漢唐“和親”政策之比較 ——以王昭君和文成公主遠嫁為端》,《河南師范大學學報(哲學社會科學版)》2013 年第1 期。

[3][4](漢)司馬遷撰,(宋)裴骃集解,(唐)司馬貞索引,(唐)張守節正義:《史記》第九冊,中華書局1959 年版,第2719 頁,第2719 頁。

[5]周佳榮:《唐代“和親”考略》,《陜西師范大學學報(哲學社會科學版)》2000 年第1 期;王雙懷、周佳榮:《論唐代的和親公主》,陜西師范大學唐史研究所與中國唐史學會聯合主辦:《唐史論叢》第8 輯,2006 年,第180 頁。

[7][13](后晉)劉昫等:《舊唐書》第十六冊,中華書局1975 年版,第5221 頁,第5222 頁。

[8]顧吉辰:《唐代入蕃使者李道宗事跡編年》,《西藏研究》1991 年第4 期。

[9]中國西藏布達拉宮管理處編著:《布達拉宮壁畫源流》,九洲圖書出版社2000 年版,第44 頁。

[10]林梅村:《試論唐蕃古道》,《藏學學刊》第3 輯,2007 年。

[11]黃顯銘:《文成公主入藏路線初探》,《西北民族大學學報(哲學社會科學版)》1980 年第1 期。

[12]張云、林冠群主編:《西藏通史·吐蕃卷》上冊,中國藏學出版社2016 年版,第36 頁。

[14]甲央、王明星主編:《寶藏:中國西藏歷史文物》第一冊,朝華出版社2000 年版,第198—205 頁。

[15]子元:《文成公主與漢藏友誼》,《民族研究》1960 年第3 期。

[16]臧嶸:《茶之路(七)——隨文成公主入藏》,《文史知識》2001 年第3 期。

[17]霍巍:《西藏西部考古新發現的茶葉與茶具》,《西藏大學學報(社會科學版)》2016 年第1 期。

[18][19]封演:《封氏聞見記》,中華書局1985 年版,第74 頁,第74—75 頁。文中“元宗”即為“玄宗”。

[20]王堯:《文成公主死于痘癥》,《歷史研究》1982年第4 期。

[21]石碩、劉歡:《從文成公主形象看中原風水、占卜知識在西藏的傳播》,《西南民族大學學報(人文社會科學版)》2020 年第5 期。