嘉定區無人農場發展現狀與展望

馮敏康

(嘉定區農機技術推廣站,上海市 201800)

1 無人農場的概念

無人農場的實質是機器換人的最終形態,是利用現代科技與傳統農業機械相結合的方法,使得原本需要人工操作的傳統農業機械具有自動化、數字化、智能化的水平,并且結合物聯網技術、信息化技術,讓農業也具備大數據處理功能,從而提高生產效率、降低人工成本,最后全面提升對農場的管理水平。

2 國內外研究現狀和水平

近年來,隨著科技的發展,數字化、自動化、智能化的概念在各行各業中都被社會廣泛關注,尤其是傳統農業機械與現代科技的相結合,從而初步產生了無人化農場的概念。無人化農場以全過程作業無人化、智能化、精準化為核心,通過大數據指導生產運行,能夠實現節約成本、提高效率、精準作業、綠色環保的農機作業方式,是未來農業的一個發展趨勢。總體上看,發達國家無人化農場研發起步早,在一些領域和環節雖有推廣,但應用還不廣泛。我國在這方面起步較晚,但發展速度較快。

我國無人化農業機械在技術創新、制造水平和產品可靠性等方面飛速提升,在裝備質量、機具種類、智能化水平上發展升級趨勢加快。總體來看,我國農機自動導航駕駛系統已經在大田種植中開始示范推廣應用,但受技術成熟度、機具質量和使用成本等方面制約,我國自動化農機正處于初步發展的階段。

3 嘉定區無人農場的基本情況

為切實解決當前農業生產“后繼乏人”和用工貴的難題,2020年起,嘉定區外岡鎮在全市率先啟動“數字化無人農場產業片區”建設。

嘉定區外岡鎮農業體量大、土地規模廣,目前共種植水稻約1333.33 hm2,其中1133.33 hm2是連片的標準化農田,且有超866.67 hm2已獲得“綠色認證”,便于無人機械在起步階段的試驗研究。同時,外岡鎮農機服務社共有動力機械約250臺,大部分適宜無人化操作改造。

外岡鎮選擇聯適導航作為技術合作方,依托鎮農機服務專業合作社開展“數字化無人農場產業片區”建設。在20 hm2試驗田里,利用北斗導航定位技術、無線通信技術和檢測傳感技術,對農作物生長全程自動監控,對農機作業過程實施準確檢測。插秧機、自走式植保車、收割機在無人駕駛的情況下,自動完成插秧、植保、收割等水稻生產作業。目前,外岡鎮20 hm2試驗稻田內已初步實現耕、種、管、收等各環節的無人化作業。進入“十四五”時期,外岡鎮結合實際,明確推進數字化無人農場產業片區建設,計劃通過3~5年的創建,使整個產業片區成為“技術裝備先進、生產綠色循環、品牌優勢突出”的都市現代綠色農業樣板區。

4 嘉定區無人農場的關鍵技術

無人農場是機器換人所要展現的最終形態:各種物聯網傳感器,替代了人類的感知器官;大數據和人工智能組成智慧云大腦,替代了人類的大腦;無人駕駛的農業機械(簡稱無人駕駛農機,泛指用于農業生產的所有機器人、無人機、機械裝備等)替代了需要人類駕駛的傳統農機。

4.1 無人拖拉機改裝

當前,嘉定區的無人耕整作業機械以51.45~88.2 kW拖拉機為主,針對該項目的作業需求,目前已完成對久保田1104、135 G等車型進行無人化的改造,可實現的功能主要有:作業過程無人化、云端車輛控制、自動出入庫、作業路徑自動規劃等,實現耕整地的無人化作業。

4.2 無人插秧機改裝

無人插秧作業計劃完成對久保田插秧機無人化改裝和結構上的優化。主要實現:云端控制、變速巡航、路徑自動規劃、農具自動控制、自動出入庫、作業質量監測等,結合北斗定位系統與智能控制器,從而實現全過程無人駕駛作業。

4.3 無人直播機的改裝

與無人插秧機的改裝結構相似,在久保田無人插秧機的基礎上將久保田直播機進行無人化改裝。主要新增功能:倒車進行種子加注、記錄作業地塊軌跡、自動繼續上次作業。

4.4 無人植保機改裝

田間管理主要是追肥和植保作業,久保田自走式打藥機同時具備打藥和拋肥作業的功能,無人化改裝之后可對農藥的噴灑量和噴灑路徑自動進行規劃,避免了傳統作業過程中農機對農作物的破壞,實現精準施藥、施肥,在整個作業周期內會有多次植保、追肥作業,通過調用云端地塊信息,實現路徑規劃作業,使車輪在作物苗行之間行進,避免傷苗,從而實現整個植保過程無人化。

4.5 無人收割作業

項目區目前主要使用的收割器械是半喂入式收割機,計劃對洋馬YH6115半喂入式收割機的無人化改造,收割機的無人駕駛涉及割臺升降、傾角、撥禾輪高低、割臺運轉、脫粒系統運轉等等,通過ISOBUS協議對收割機各個執行機構進行電控操作,主要結合農藝要求制定對應的控制邏輯,從而實現無人收割作業。

5 嘉定區農業大數據平臺的搭建

無人農場的建設不只是對各個農業機械進行無人化改造,更重要的是搭建一個數字化的平臺,這個平臺就相當于是無人農場的“大腦”,它的主要作用應該包括無人機遙感作物長勢監測、土壤養分分析、水層管理、合作社生產管理、農業大數據決策等。

5.1 農業大數據平臺主要實施推進的方向

5.1.1 構建完善的無人駕駛云平臺。從無人農機的本地決策部署,升級到平臺統一決策部署,通過云平臺實現作業任務的規劃、作業路徑自動規劃、作業遠程下發、無人農機作業狀態實時反饋、作業信息實時回傳,通過AI決策部署,實現多機型、多作業模式的云端協同作業。

5.1.2 完善田間管理云平臺數據。對水田土壤養分進行取樣分析化驗,分析土壤實際的綜合肥力情況,輔助決策優化現有施肥結構;使用無人機遙感監測手段實現巡田監測,分析作業長勢差異和問題區域,輔助決策管理者進行針對性的田間管理;使用田間病蟲害物聯網監測終端實時監測病蟲害數據,利用該數據指導病蟲害防治工作。

5.1.3 搭建合作社生產管理平臺。針對合作社具體業務需求,開發針對性的服務管理工具。

5.2 嘉定區農業大數據平臺的現狀

農業大數據平臺,通過采集嘉定外岡農業生產的核心數據進行可視化分析和展示,集中展示外岡農業發展的成果,包括水稻種植區域分布、品種、合作社人員分布、農機、農業新技術引進、氣象等多個維度。

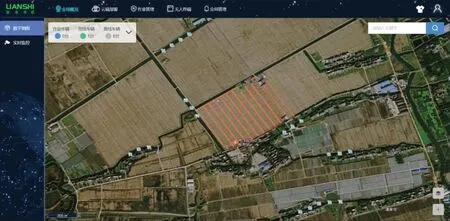

5.2.1 農業大數據平臺在無人農場中的應用。一是通過無人駕駛云平臺,從無人農機的本地決策部署,升級到平臺統一決策部署,通過云平臺實現作業任務的規劃、作業路徑自動規劃、作業遠程下發、無人農機作業狀態實時反饋、作業信息實時回傳,通過AI決策部署,實現多機型、多作業模式的云端協同作業。二是進行農場數字化,獲取田塊、道路、構筑物的高精度坐標,構建數字化地圖,并將數字化地圖上傳到平臺。三是在平臺實現作業任務的遠程部署,實現作業車輛和作業地塊的快速匹配,根據作業任務的類型、作業的速度、作業的幅寬、車輛停放位置和地塊的位置,制定作業路徑,相比于百度地圖導航一樣,輸入出發地和目的地就能智能規劃出路徑。平臺規劃的路徑還包含了無人作業過程中農機、農具的控制信息,如插秧機作業到地頭的時候,秧臺會自動抬升,遇到障礙物,車輛自主檢測并停障。四是車輛無人化作業過程中會實時回傳作業信息,如車輛作業速度、作業軌跡、前后兩個視角的影像信息,使得管理人員可以在電腦前實時掌握作業詳情(如圖1)。

5.2.2 農業大數據平臺的其他功能。一是智能物聯。使用田間病蟲害物聯網監測終端實時監測病蟲害數據,包括了氣象數據、蟲情數據、病害孢子數據等,能夠及時監測到病蟲害發成的類型,為病蟲害防治提供數據支持。二是遙感監測。使用無人機遙感監測手段實現巡田監測,分析作業長勢差異和問題區域,輔助決策管理者進行針對性的田間管理,包括可見光遙感圖像、NDVI等遙感指數進行綜合分析,可以快速定位農田問題區域。三是養分分布。對水田土壤養分進行取樣分析化驗,分析土壤實際的綜合肥力情況,輔助決策優化現有施肥結構,同時在平臺上生成肥力分布圖。四是生產管理。搭建合作社生產管理平臺,針對合作社具體業務需求,開發針對性的服務管理工具,包括農機管理、農田管理、人員管理、效益分析等(見圖2)。

6 嘉定區無人農場的未來展望

無人農場采用總體規劃且分步實施的原則,發展規劃如下:

圖1 農業大數據平臺中展示的無人農場

圖2 農業大數據中展示的田間病蟲害情況

V1.0(已完成):2020年,無人農場建設在外岡鎮泉涇基地內完成了對現有部分農用作業機械的無人化改造,具體包括旋耕機、播種機、插秧機、自走式打藥機、收割機等,在20 hm2試驗稻田內初步實現了耕、種、管、收各環節的無人化作業。

V2.0:2021—2022年,將在已有的工作基礎上進一步完善機械的無人化改造,包括改造后無人機械作業的精度與穩定性、不同無人機械間的協同作業、一人多機操控作業、無人機械由機庫到田間的路徑規劃等等,并在此基礎上完成千畝規模的全程無人化作業示范。

V3.0:2023—2025年,無人農場建設擴大到萬畝規模,實現項目從示范研究到產業化推廣應用。與此同時,進行數字農場的改建,實現水稻生產過程的耕、種、管、收全階段的數字化,實現包括所有農機的作業監測、生態循環監測、土壤肥力監測、作物長勢監測、作物產量監測、年度作業統計分析決策等,構建綜合無人化農場數字農業平臺,通過前端的數據采集,云端的數據管理和分析,形成一套完備的大數據專家分析決策系統,用以指導下一年農業作業生產。