淺析青海“花兒”演唱實踐中的風格把握

——以聲樂作品《雪白的鴿子》為例

解 猛

(河南工業貿易職業學院 河南 鄭州 450000)

“花兒”是一種流傳于我國青海、甘肅、內蒙古、寧夏等地的歌唱形式,受到回族、漢族、蒙古族等多個民族人民的喜愛和傳唱。“花兒”的演唱超越了特定區域,也超越了特定民族,這一特點與“花兒”的實際社會功能有密切關系。“花兒”這一歌唱形式的最早的社會功能是用于青年男女的社交活動,因為“花兒”多是口口相傳,隨著時代的發展,人民群眾的審美觀念的變化和社交形式的變化使“花兒”這一演唱形式已幾近絕跡。隨著國家對中華優秀傳統文化的重視,相關文化部門對“花兒”這一傳統歌唱形式進行了保護和傳承,并于2006 年5 月20 日將這一傳統歌唱形式列入國家級非物質文化遺產名錄。2009 年9 月,“花兒”又被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄。

一、“花兒”簡介

“花兒”這一歌唱形式最早產生于600 年前的明朝時期,由于“花兒”多是由青年男性進行演唱,所以,“花兒”又名“少年”。歌詞常用各種花兒比喻青年女子,以表達青年男子對自己心儀女孩的愛慕之情。隨著國家對優秀傳統文化的保護和重視,相關文化部門于每年的農歷四到六月期間西北各地舉辦以對唱花名為主題的專門聚會——“花兒會”。

對“花兒”這一歌唱形式的最早記錄出現于明朝詩人高弘的詩句中,詩詞如下:

青柳垂絲夾野塘,

農夫村女鋤田忙。

輕鞭一揮芳徑去,

漫聞花兒斷續長。

由此可見,“花兒”這一演唱形式產生于人民群眾的勞動之中,這使得“花兒”的歌詞極其口語化,具有濃厚的地域特色和人文氣息。不同地方的人文和地理環境對地方音樂產生了不同的影響,這一流傳于西北的歌唱形式也是如此。西北地區地廣人稀,地勢開闊,這導致西北人性格熱情豪放、灑脫敦厚,這也使得西北本土的歌唱形式“花兒”音調悠揚高亢。其演唱形式有獨唱、對唱、齊唱、輪唱等形式,一人獨唱的形式被稱為“漫花兒”,男女對唱的形式被稱為“對花兒”,三人甚至多人演唱的形式被稱為“合花兒”,其演唱以男性為主。

“花兒”擺脫了區域性,這使得不同地區的“花兒”在演唱時既保留了“花兒”的完整性,又在演唱形式和風格上存在差異。流傳于寧夏的“花兒”在演唱技法上多采用真假聲結合的形式,節奏自由、旋律悠揚。由于其傳承以口傳為主,因此其演唱較為口語化,歌詞加入了較多的方言襯詞和地方俚語,歌詞內容非常廣泛,且多把女孩子以花做喻,使得多數“花兒”的內容是描寫男女情愛的。寧夏“花兒”在曲調上融入了陜北“信天游”的特點,甚至融入了伊斯蘭詠頌《古蘭經》的音調,風格獨特,因此,又被稱為回族“花兒”,其代表曲目有《黃河岸上牛喝水》《看一趟心中的尕花》《花兒本是心上的話》等。

青海“花兒”產生于特定的區域,與寧夏“花兒”略有不同。青海南鄰四川,這使得青海“花兒”具備巴蜀民歌的特點,在青海西部地區,流傳著一種名為“河州型花兒”的山歌,此種類型的山歌有一種膾炙人口的歌唱形式——“倉啷啷令”[1],而《雪白的鴿子》這首聲樂作品就是把“倉啷啷令”融入聲樂作品的一次成功嘗試。“河州型花兒”的詞體結構是典型的四句式,且對照工整。比如《雪白的鴿子》的歌詞:

左邊的黃河

右邊的石崖

雪白的鴿子

水面上飛來

二、《雪白的鴿子》簡介

“花兒”這一歌唱形式在我國青海省流傳最為廣泛,尤其是,2006 年5 月20 日,“花兒”被列入國家級非物質文化遺產名錄之后,其傳承與傳播工作得到了青海省政府的大力支持,有關部門致力于打造本省的“花兒”品牌,創作了《雪白的鴿子》這部音樂劇。為打造這部立足于青海本土的劇目,有關部門邀請了著名作曲家趙粼老師進行創作。趙粼老師為了更好地立足本土音樂文化,呈現原汁原味的“花兒”,多次深入西北地區進行實地考察和采風,并與演唱“花兒”的民間歌手進行交流,最終打造出這部具有“花兒”音樂元素的音樂劇。聲樂作品《雪白的鴿子》這首聲樂作品就出自這部音樂劇。

《雪白的鴿子》這部音樂劇是以青海當地的神話故事為題材創作的,故事內容是:住在青海湖畔的青年趙海生擅長演唱“花兒”,他的歌聲打動了住在青海湖湖底的水妖——魚兒姐姐,就在趙海生與青梅竹馬的姑娘尕冬妹結婚的當天,趙海生路過青海湖,魚兒姐姐把他拽入湖底,使他失去了性命。去世后的趙海生苦苦哀求閻王,希望閻王允許他托夢給心上的姑娘尕冬妹,告訴他在六月六的“花兒會”上再相見。在“花兒會”相見之后,尕冬妹難忍相思之苦,決定追隨趙海生而去,魚兒姐姐知道這件事后,被他們真摯的愛情故事打動,把二人化作一對雪白的鴿子,這對鴿子自由飛翔在青海湖的上空。

三、《雪白的鴿子》理論分析

青海“花兒”的曲調可分為“長令”“短令”兩種,“長令”旋律高亢激揚,音域跨度較大,且有較長的拖腔,速度較慢。而“短令”正好相反,音樂節奏歡快,律動性較強,且多以三拍子和二拍子為主,聽覺效果相對比較緊湊[2]。《雪白的鴿子》這首聲樂作品是“河州型花兒”的代表曲目,延續了“河州型花兒”的音樂特點,多以re sol la 為主音,構成完整的音樂旋律,同時,音域跨度較大,從中央C 到嗨升C,從低音到極限音。《雪白的鴿子》這首聲樂作品采用的是2/4拍的節奏型,節奏歡快,律動性極強,是典型的“花兒短令”曲調。

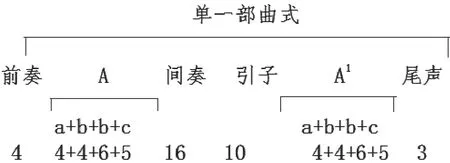

《雪白的鴿子》曲式結構圖

《雪白的鴿子》這首聲樂作品是一首A 徵七聲民族調式的歌曲[3]。在整首作品中,A 樂段反復出現了兩次,且主題相同,在演唱時,A 和A1 情感相同。由于是民族調式,這首作品的音階以二度模進和三度模進為主,其中加入了六度大跳,使整個音樂的民族性更加鮮明。

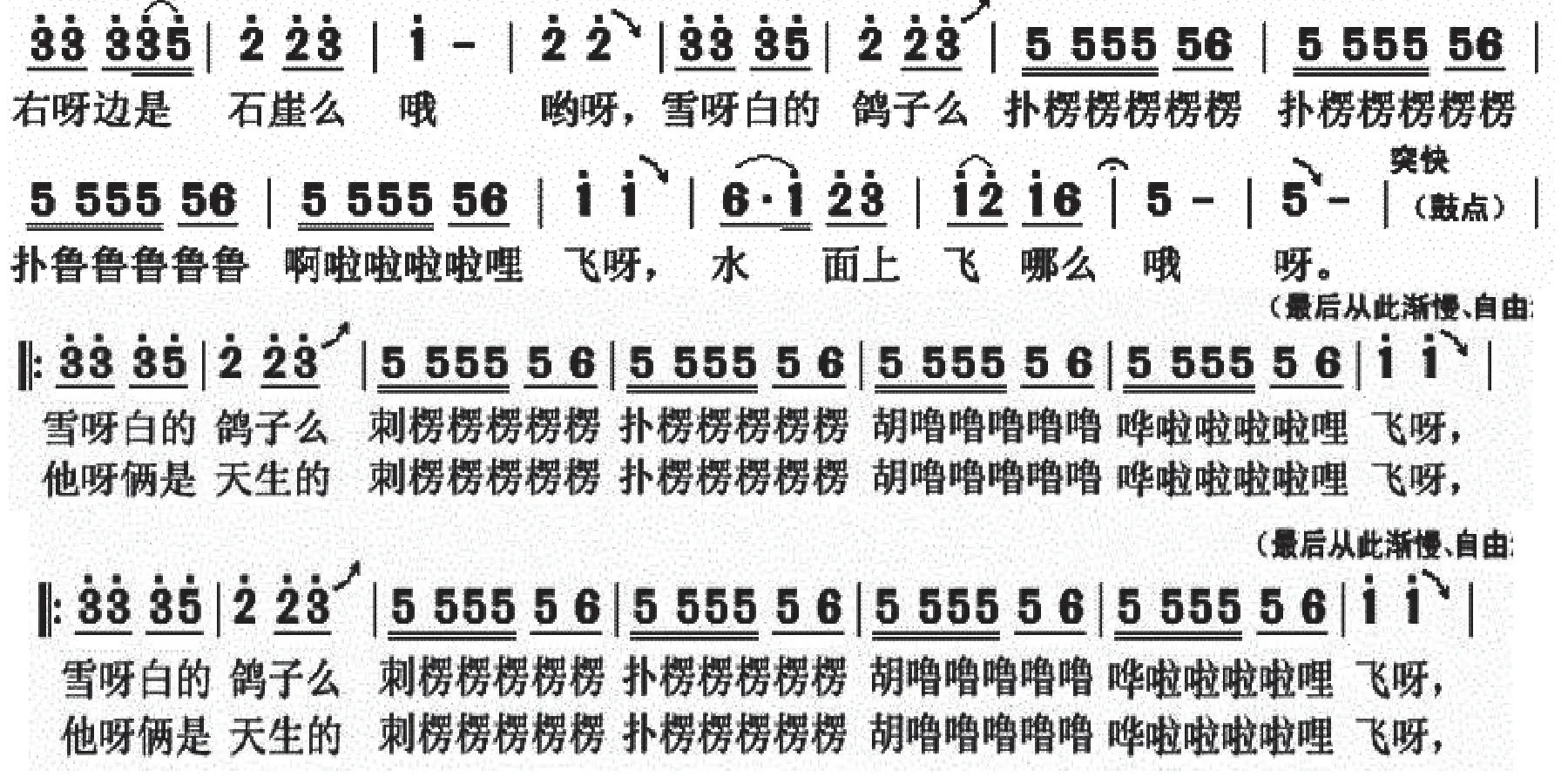

譜例一:

這一段歌詞運用了一連串的襯詞(見譜例一),比如:“撲楞楞楞楞”“嘩啦啦啦”“撲嚕嚕嚕嚕”等,通過運用這些襯詞模仿鴿子的叫聲和振翅的聲音,描繪了一幅一對鴿子在空中嬉鬧玩耍、自由翱翔的畫面。襯詞的運用突出了音樂情緒,尤其是最后的象聲詞“吱”的運用,把襯詞和曲調相結合,生動形象地描繪了鴿子“吱”地一下飛走時的聲音,讓人回味無窮[4],使整首作品更加具有趣味性和民族性。

筆者在演唱實踐的過程中發現,在這首歌曲中,不同的襯詞功能不一樣。第一種襯詞是為了保證音樂的完整性,使音樂口語化,襯詞本身并沒有對歌曲內容的詮釋產生實際意義。第二種襯詞是為了更好地表達音樂內容,使歌詞大意更好地被大眾所理解和接受。在《雪白的鴿子》這首聲樂作品中,大部分襯詞都是象聲詞,通過讓聽者在腦海中形成畫面,使歌詞大意能更好地被聽眾理解和接受。其中,在“啊、哦、呦”等襯詞上采用“花兒”演唱中的下滑音、顫音、嗖音的技巧,使《雪白的鴿子》這首聲樂作品更加具有民族色彩。其中,歌曲部分有一個拖了六小節的襯詞“哎嗨”,它對于歌詞內容并無實際意義,但六小節的襯詞“哎嗨”的運用融入了青海“花兒”演唱技巧中的拖腔,同時,其音域在小字二組的la 上,超過了真假聲結合的音高,體現了青海“花兒”的演唱特點。

四、歌曲《雪白的鴿子》的演唱實踐

筆者在得到《雪白的鴿子》的譜子后,就被這首作品的歡快的旋律和青海“花兒”特有的音樂元素所吸引。在演唱這首聲樂作品的過程中,筆者在了解其創作背景和多個歌唱家的演唱詮釋后,更是愛上了這首作品,筆者反復觀看這些聲樂演唱視頻,并在美聲演唱思想的引導下,結合青海“花兒”演唱形式中精巧的高聲拖腔和蒼音手法,將“花兒”中特有的嗖音、顫音、滑音等特有演唱風格融入歌曲演唱之中。在長期的發展過程中,青海“花兒”形成了屬于自己的發聲方法和豐富的潤腔技巧[5]。同時,青海“花兒”在傳唱過程中形成了高聲拖腔的唱法,后又發展出了“蒼音唱法”“尖音唱法”“蒼尖音結合唱法”,但隨著時代的發展,“尖音唱法”成為青海“花兒”的主流唱法。“尖音唱法”又被稱為“真假聲結合唱法”,這是一種隨著音調的升高假聲比例越來越高的唱法。

歌曲的開始句和結束句都采用了青海“花兒”中的高聲拖腔元素,演唱時必須采用“尖音唱法”,把高音音高唱到“嗨升C”。對聲樂演唱者來說,“嗨升C”是高音的極限,筆者在初次演唱這首作品時根本唱不上去,于是,筆者就試著先用假聲小聲唱,但是,假聲唱不能使聲音發虛,不能因為歌曲開始和結束部分的高音上不去而影響整首歌曲的完整性。

同時,筆者在開始演唱這首聲樂作品時,存在咬字不清的現象。《雪白的鴿子》這首聲樂作品的第一句、第二句和第四句都比較押韻,并以中國漢字“十三轍”中的“發花轍”“梭波轍”為主。筆者在練聲時進行了調整,加強了中國漢字中“十三轍韻”的練習。漢字咬字中的“十三轍”是指在咬字行腔過程中把韻母按照韻腹相同或相似的原則進行歸納分類,目的是使誦說、演唱更加順口,使歌詞更加易于記憶,使演唱更加富于音樂美。十三轍的名目是:發花、坡梭、乜斜、一七、姑蘇、懷來、灰堆、遙條、由求、言前、人辰、江陽、中東。十三轍中,每一轍的名目都要符合上面所說的兩個代表字,并沒有其他的意義,如“坡梭轍”也可以叫作“婆娑轍”,“言前轍”也可以稱作“天仙轍”。

于是,筆者查閱了很多資料,請教了多位老師,發現一首很好的練聲曲就能解決歌者在演唱時咬字不清的問題。

練聲曲:

2/4 5 4 3 2 | 1 2 3 4 | 5 4 3 2| 1 — ||

太 陽 星 辰 山 谷 河 流 喜 瞧 梅 花 雪

經過反復探索和練習后,筆者在演唱這首作品時比原來更加輕松、自然了,雖不能達到理想的效果,但是,筆者對作品的詮釋比以前有了很大的進步。

五、結語

筆者從自身的演唱實踐出發,以聲樂作品《雪白的鴿子》為例,淺析青海“花兒”演唱實踐中的風格把握技巧,希望對聲樂教學者和演唱者有所幫助。