劉攀:用話劇展現數學之美

數學令不少人頭疼。為了讓更多人覺得“ 數學好玩”,華東師范大學數學科學學院副教授劉攀和他的同事、學生,共同編寫、排演了近20部“數學話劇”。

在過去十年間,數學話劇多次走入校園巡演,走進過北大、南開、中科大等高校,也走進過諸多中小學的課堂,還被拍攝入央視的紀錄片《被數學選中的人》。

如何讓更多人愛上數學,劉攀思索過許久,直至2012年受邀觀看了一場話劇,在舞臺上看見自己教的數學系學生對舞臺充滿熱情,演起《雷雨》《茶館》來也有模有樣。

何不給話劇加點數學元素?劉攀發現,讓數學文化融入生活的辦法似乎找到了。起初,數學話劇純粹是學院內部的自娛自樂。同學們有點害羞,擔心自己演得不好。劉攀鼓勵學生:“我們都是非常業余的,只要能參與進來就可以了。”

人們對數學的刻板印象,常常與在學校經歷的數學教育息息相關。數學話劇的出現,試圖讓困頓于解題的人意識到,數學不只是符號和公式,它的背后是無數精彩的人,他們沉默而堅定地站在理性的國度,不斷猜想、探索、證明,直至發現真理。

數學歷史的天空群星璀璨,故事應該從何講起?劉攀決定從伽羅瓦開始,把數學的故事搬上舞臺。

19世紀的法國數學家埃瓦里斯特·伽羅瓦是數學史上不可多得的天才人物。1832年,年輕的伽羅瓦為了愛情陷入一場決斗。決斗前夜,他奮筆疾書,將腦海中關于數學的一切記錄下來。手稿的留白處,他不時寫下“我沒有時間了”。21歲的伽羅瓦在決斗中身亡,但他的數學思想至今鮮活。他所創建的群論,后來成為現代代數學的基本工具。

“數學的美妙有時來自抽象的力量。”劉攀說。伽羅瓦提出的群論概念正是抽象力量的展現。劉攀和他的兩位學生分頭創作了一部分劇本。“我的那部分數學味道比較濃,兩位同學是文藝骨干,劇本寫得也文藝一點。”

半年后,他們將伽羅瓦的故事排演成話劇《無以復伽——伽羅瓦之夜》。這部時長50分鐘的數學話劇在華東師范大學的大學生活動中心進行了首演,前來觀看演出的觀眾有300人左右。觀眾席上,除了本校的同學、老師,還吸引了不少周邊中小學生。

演出當天,同學們把數學話劇的現場記錄搬上微博,獲得了中國科學院院士、計算數學家湯濤的關注。

2016年開始,劉攀在華東師大開設了面向全校本科生的通識課程——數學文化傳播,希望能吸納各個專業的學生參與話劇的編、排、演。

劉攀的學生沈穎也在實踐中努力尋找方法。沈穎在上海青浦區東湖中學擔任數學教師,她試著把大學里的數學話劇舞臺搬進自己的課堂。她期待更多學生能夠理解,出現在課本、習題冊、考試卷上的數學,并不能代表真正有趣的數學。劉攀也預想未來十年,要把數學話劇推廣到中小學教育中去。

《無以復伽》《物鏡天哲》《大哉言數》《哥廷根數學往事》《黎曼的探戈》《幾何人生》……從伽羅瓦的故事開始,數學話劇一部接一部地把數學故事搬上舞臺。十年間,除了劉攀和幾位老師之外,這個團隊年復一年不斷有新人加入。這正是劉攀所期待的,越來越多的人走向數學。

數學話劇團隊最近一次演出是在南開大學。2021年是數學大師陳省身先生誕辰110周年。在南開大學陳省身數學研究所的邀請下,華東師大的數學話劇團隊走進南開校園,進行了兩場原創數學話劇《幾何人生Ⅱ——大師陳省身》的演出。

參演的同學后來在反饋里寫道:“人生幾何,我無法猜測,但我知道我因此成長。大師陳省身的幾何人生,我們只能演繹到此,然而數學文化的傳播之旅仍在繼續……”(文/李楚悅,摘自2022年3月17日《解放日報》,本刊有刪節)

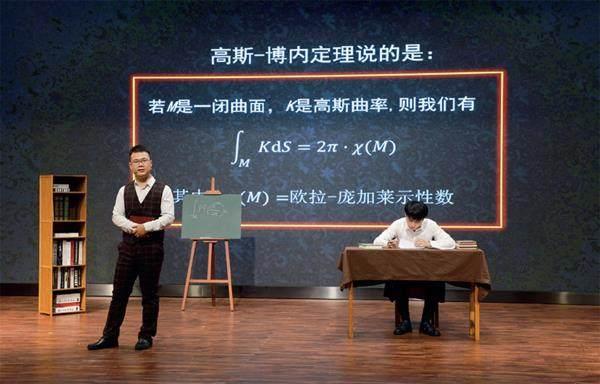

同學們在表演數學話劇