早期心房顫動篩查的成本效果分析研究進展

湯志杰,孫國珍,*,王潔,劉沈馨雨,鮑志鵬,楊剛,王琳

心房顫動(簡稱房顫),是臨床上常見的心律失常之一,好發于合并高血壓等風險因素的老年群體[1]。房顫發作隱匿,較多患者無癥狀表現,但在高危人群中患病率高達10%~40%[1-2]。患者風險事件發生率較高,尤為突出的是短暫性腦缺血發作(transient ischemic attacks,TIA)/卒中風險升高至原來的5倍,每年給我國帶來高達49億元人民幣的經濟負擔[1,3]。通過篩查及早檢出房顫并規范抗凝,有助改善患者健康結局[1]。在房顫高危群體中進行篩查,此前未知房顫的檢出率為15%,接受抗凝治療后患者卒中風險降低64%,全因死亡率下降26%,指南指出針對65歲老年人系統篩查和機會篩查均具有經濟性[1,4-5]。雖然已有相關指南和共識引導篩查,但篩查群體的細化及多種篩查設備和方式均增加了選擇篩查策略的難度,成本效果最佳的篩查方案有待明晰,如何制定精準、高效的篩查方案成為難點和焦點。既往學者曾進行文獻研究,指出對隱源性卒中幸存者和高齡人群進行房顫篩查的成本效果佳,但其研究結果在聚焦目標群體、選擇篩查設備與監測時長等方面仍存在分歧,且均未厘清篩查參與度和抗凝治療的意義[6-7]。因此,本文將對國內外房顫指南和共識中關于篩查的推薦意見及篩查成本效果進行梳理,并明確人群、設備、監測時長、篩查與抗凝治療參與度等因素對房顫篩查成本效果的影響,以期為我國房顫篩查進一步開展提供借鑒。

1 資料與方法

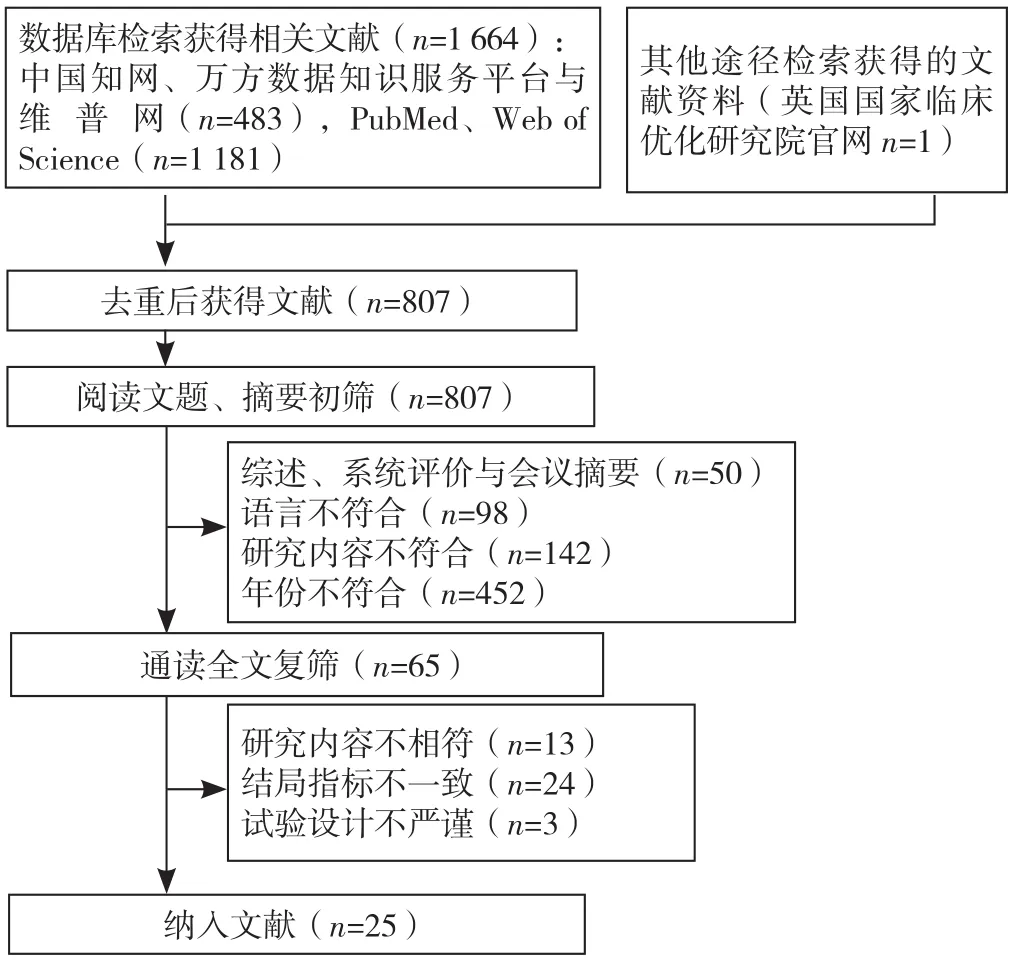

1.1 文獻檢索策略于2022-06-01,以“atrial fibrillation”“screening”“early detection”“guidelin e”“consensus”“cost-effectiveness”“economics”為關鍵詞檢索PubMed數據庫和Web of Science數據庫,英文檢索策略為“atrial fibrillation AND (screening OR early detection)AND (cost-effectiveness OR economics)” 及“atrial fibrillation AND (guideline OR consensus)”;以“心房纖顫”“心房顫動”“篩查”“早期診斷”“指南”“共識”“成本效果分析”“成本效益分析”“衛生經濟學”為關鍵詞檢索中國知網、維普網、萬方數據知識服務平臺等數據庫;采用主題詞和自由詞相結合的方式進行檢索,中文檢索策略為“(心房纖顫OR心房顫動)AND(篩查OR早期診斷)AND(成本效果分析OR成本效益分析OR衛生經濟學)”及“(心房纖顫OR心房顫動)AND(指南OR共識)”。檢索時限為建庫至2022-06-01。閱讀摘要和全文后納入與本文主題相關的文獻,納入近5年文獻>90%,并基于2022年版衛生經濟學評價綜合報告標準(簡稱CHEERS 2022標準)[8]對納入文獻行質量評價。納入標準:(1)研究對象為既往未確診房顫的人群;(2)干預組干預方式為行房顫篩查,篩查方式不限,對照組進行常規管理或不進行房顫篩查;(3)結局指標為研究人群參與房顫篩查的成本效果;(4)語言限制為中、英文。排除標準:(1)干預組與對照組干預措施設計不合理的研究;(2)重復性研究;(3)Meta分析、系統評價、動物實驗研究、會議摘要。最終納入文獻25篇,文獻篩選流程見圖1。

圖1 2017—2021年心房顫動篩查相關的文獻篩選流程Figure 1 Flow chart of literature related to screening atrial fibrillation published from 2017 to 2021

1.2 文獻篩選與資料提取 所有文獻均由兩位研究員根據納入與排除標準獨立篩選,依次閱讀題目、摘要、全文,最終確定符合標準的文獻。運用Excel表格對文獻數據進行提取。提取數據:(1)一般資料,包括第一作者、所在國家、發表時間;(2)干預與模擬方案,包括模型類型、模擬時長、目標人群、意愿支付閾值、研究分組、干預措施、對照措施;(3)結局指標,包括干預后質量調整壽命年(quality adjusted life year,QALY)、減少卒中例數、增加費用、增加/減少1例卒中費用、增量成本效果比(incremental cost effectiveness ratio,ICER)。

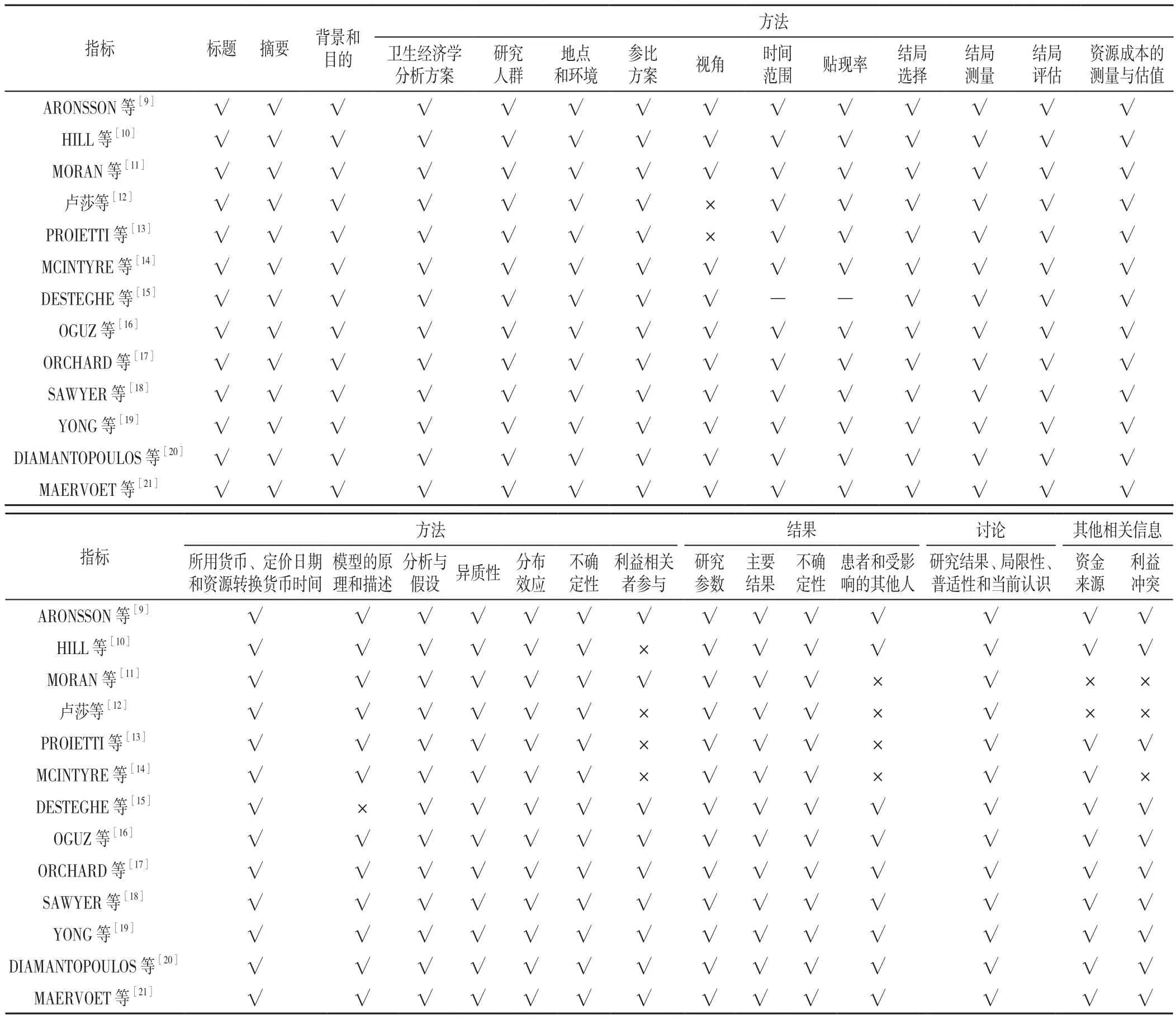

1.3 文獻質量評價 由兩名研究者根據衛生經濟學報告CHEERS 2022標準[8]對納入文獻[9-21]行質量評價,評估指標包括28個方面,即標題,摘要,背景和目的,衛生經濟學分析方案,研究人群,地點和環境,參比方案,視角,時間范圍,貼現率,結局選擇,結局測量,結局評估,資源成本的測量與估值,所用貨幣、定價日期和資源轉換貨幣時間,模型的原理和描述,分析與假設,異質性,分布效應,不確定性,利益相關者參與,研究參數,主要結果,結果不確定性,患者和受影響的其他人,研究結果、局限性、普適性和當前認識,資金來源,利益沖突(表1)。如遇分歧則討論、協商決定。

表1 納入的近5年文獻的質量評價Table 1 Quality evaluation of included documents of recent five years

2 房顫篩查相關的指南和專家共識推薦意見

國內外房顫篩查的指南和共識不斷發展,現對近5年的指南/共識進行匯總(表2)[22-31]。如今國際上房顫篩查與管理較為公認的指南是《歐洲心律學會指南》[1]及《北美心律學會指南》[26],兩者均強調針對≥65歲且無房顫病史的人群進行基于脈搏與心電圖的機會性篩查,使用心臟植入電子設備(cardiovascular implantable electronic devices,CIED)的患者也應在程控過程中確認有無心房高頻事件(atrial high-rate episodes,AHRE)。對于≥ 75歲或其他卒中高風險人群,歐洲指南認為均可行系統篩查;北美指南則認為隱源性TIA/卒中與無癥狀房顫密切相關,可通過24 h心電圖或植入式心電記錄設備(insertable cardiac monitor,ICM)系統篩查。國內的房顫管理指南《心房顫動:目前的認識和治療建議(2021)》[31]對于≥65歲且植入CIED人群的管理意見與國際主流意見一致,卒中幸存者等高風險人群的篩查建議則出現在腦血管疾病管理指南中,有待未來在臨床實踐中進行整合與發展[27-29]。

表2 2017—2021年國內外房顫篩查指南與共識Table 2 Atrial fibrillation screening guidelines and consensuses published from 2017 to 2021

3 房顫篩查成本效果研究

相關研究多采用馬爾可夫(Markov)模型進行終生模擬,衛生經濟學評價指標包括卒中事件、出血事件、QALY、ICER等。其中,QALY以該研究模擬周期內個體接受干預后,剩余生命周期內的累計值呈現,部分研究缺乏具體數值,則采用“+QALY”表示與對照組相比多獲得的QALY,干預組內存在多種干預方式時則采用“/”區別多組QALY。ICER即單位增量健康結果所需增量成本,若用QALY表達健康結果,ICER即每多獲得1個QALY,需要支付多少增量成本。本文將從常規篩查和TIA/卒中后篩查兩個角度分析房顫篩查的衛生經濟學意義(表3)[9-21]。

表3 近5年文獻中各國房顫篩查的基本情況及其衛生經濟學指標比較Table 3 Basic information on screening for atrial fibrillation in the literature of recent five years by country and comparison of its health economics indicators

3.1 常規篩查 房顫發作隱匿,常被患者忽略,故而對此前未確診房顫的高風險人群采用常規篩查的策略是規范房顫管理、做好風險事件一級預防的基礎。

3.1.1 篩查策略 目前多數指南/共識建議選取65~75歲的高風險人群進行篩查,相關研究證實了不同人群的篩查策略的成本效果有所差異。

ARONSSON等[9]構建的模型顯示,與75歲為篩查起始年齡相比,65歲開始進行篩查的總費用更高,ICER高出6 900歐元/QALY,但較75歲開始篩查的策略可在每千人中額外避免0.7例缺血性卒中。靈敏度分析發現,當意愿支付閾值在40 000~74 000歐元時,選擇以65歲作為每5年1次的篩查起始年齡,其經濟性穩定;當意愿支付閾值<40 000歐元時,則更宜選擇以68歲作為篩查起始年齡。MORAN等[11]研究發現ICER與篩查啟動年齡呈負相關,若以65歲啟動篩查為基線,當起始年齡為55歲或60歲時,其ICER超過基線ICER的兩倍,在45 000歐元意愿支付閾值下不具有經濟性;若選擇≥75歲人群行房顫篩查,ICER僅為8 000歐元/QALY。雖然提升篩查啟動年齡可降低ICER,但也將使未達到篩查起始年齡的老年人暴露于卒中風險之下,要求管理者把握效益與風險之間的平衡。PROIETTI等[13]對比了普查與篩查≥65歲或75歲人群的差異,3種策略均能在每千人中約避免發生3例卒中,但普查的成本分別比以65歲和75歲為啟動年齡的篩查策略高33 384歐元和50 748歐元,普查的ICER為24 344歐元/QALY,是75歲啟動篩查的3.6倍。此外,普查實施難度大,需要慎重考慮[32]。

HILL等[10]以50歲為篩查起始年齡,并借助機器學習篩選高危人群,進行靶向篩查,其ICER穩定在20 000英鎊支付意愿的閾值下,每千人分別比傳統機會篩查和系統篩查多獲得2.05和3.40個QALY,額外的QALY所增加的支出分別為5 544英鎊和4 847英鎊。MCINTYRE等[14]研究中的篩查對象為>80歲且合并高血壓等房顫高風險疾病的人群,通過檢出房顫并正規抗凝,每千人能夠減少4~7例卒中發生,多獲5~9個QALY,通過7 d心電圖篩查,每挽救1個QALY所需費用僅49 900美元,分析顯示若卒中的年風險低于2%,ICER將超出給定的50 000美元意愿支付閾值,而實際上高齡多病者的卒中風險偏高,故而認為經濟學穩定。綜上,高危群體靶向篩查策略的經濟性穩定,制約了其實踐推廣的原因是缺乏可靠的風險評估模型,未來可進一步開發相關工具。

國內盧莎等[12]開展了相關研究:國內217 341元意愿支付閾值下,采用35~49歲人群每半年篩查1次、50~90歲人群每季度篩查1次的策略具有最佳經濟性,與不篩查相比每千人多獲得75.72個QALY,ICER為215 141元/QALY;經濟發達地區的意愿支付閾值較高(上海市為478 155元),可以采用35~59歲人群隔月篩查1次、60~90歲人群每月篩查1次的策略,與不篩查相比每千人延長60.54個QALY,ICER為462 889元/QALY,靈敏度分析顯示,篩查經濟性對抗凝、篩查費用與確診患者治療比例靈敏,盡管未展開詳盡描述與討論,但提示了篩查后的抗凝治療是成本效果的重要影響因素。盡管該研究更貼合國內環境,但以35歲作為篩查的起始年齡在真實世界難以落實,未來需要基于國內環境開展具有針對性的篩查研究。

3.1.2 篩查設備 房顫篩查中新型設備的應用,如便攜單導聯心電儀,低價且便攜,利于連續監測提升房顫檢出率,潛力巨大[1]。DESTEGHE等[15]對比使用MyDiagnostick及AliveCor單導聯心電儀和12導聯心電儀進行房顫篩查的差別:采用單導聯心電儀配合醫師進行篩查,成本較采用12導聯心電圖低55~362歐元,通過篩查在老年心血管病區避免1例卒中所需費用為3 970~4 660歐元;而采用12導聯心電儀,避免1例卒中所需費用為單導聯心電儀的5.5倍以上。雖然使用單導聯心電儀篩查所表現的成本效果優秀,但其靈敏度嚴重受CIED干擾,而臨床高危患者中常見CIED使用者,如何排除相關干擾則有待研究。此外,該研究場所為房顫高危病區,故而單導聯心電儀的檢驗效能較高,若篩查僅針對老年群體展開,其成本效果同樣也較為優秀。OGUZ等[16]在≥75歲人群中使用Zenicor單導聯心電儀,房顫檢出效能為單次采用12導聯心電圖的4.8倍,每千人較之多檢出20例房顫,通過抗凝則可避免4例卒中發生。相較不篩查,兩種策略在100 000美元意愿支付閾值下均具有經濟性,但采用單導聯心電儀成本效果更佳,ICER為47 949美元/QALY,低于12導聯心電圖的58 728美元/QALY。鑒于經濟性,進一步拓展新型便攜設備在房顫篩查中的應用,提升其診斷特異度和靈敏度將是未來的發展方向。

3.1.3 篩查參與度 ORCHARD等[17]在澳大利亞基層保健點進行房顫篩查發現,各保健點中篩查比例最高僅為目標人群的51%,人群的篩查參與度有限,與其他研究結果類似,提示房顫篩查存在50%參與量的“天花板”效應[33]。故而,提升房顫篩查的參與度,有利于優化資源配置和經濟效益,靈敏度分析發現若篩查比例從34%提升至75%,房顫檢出率將升高,十年內可在澳大利亞避免1 768例卒中,ICER由16 578澳元/QALY降至16 216澳元/QALY。然而篩查參與度受患者接受能力、醫護積極性等因素影響,指南提出,篩查需要多學科合作,普及篩查的重要性,優化篩查模式,以打破參與度的“天花板”[1,28-29,34-35]。此外,重視靶向篩查是合理調配衛生資源的另一策略。

3.1.4 抗凝參與度 房顫患者接受規范的抗凝治療,可以降低卒中風險,從而減輕醫療負擔,因此檢出無癥狀房顫后能否規范抗凝決定了房顫篩查的經濟性。MORAN等[11]研究顯示,當檢出的房顫患者抗凝依從性在60%~80%時,ICER在23 000~26 000歐元/QALY波動,提示在較高的依從性下,由于卒中風險尚低,篩查的增益成本效果變化不大。但我國房顫患者抗凝依從性差,每年的停藥率高于50%,卒中風險將明顯升高,帶來沉重負擔。ARONSSON等[9]的研究模型中,在93%抗凝治療依從性下,ICER為16 400歐元/QALY;降至50%時,ICER大幅升高至32 100歐元/QALY,且與卒中附加的治療費用相關。ORCHARD等[17]的研究中診斷房顫后患者抗凝依從性基線為82%,此時ICER為16 578澳元/QALY;降至55%時,澳大利亞全人口卒中事件將增加483例,ICER升至19 201澳元/QALY。MCINTYRE等[14]的研究中,檢出的房顫患者抗凝治療比例從35%上升至93%時,ICER從86 000美元/QALY降至39 600美元/QALY,在93%抗凝參與率下每千人能減少發生卒中約6例,是35%抗凝參與率時的3倍。鑒于抗凝的重要意義,實踐中通過篩查檢出無癥狀房顫后,各單位應規范房顫管理,并通過“專人隨訪、群組管理”等落實房顫患者的抗凝治療。

3.2 卒中后篩查 未被檢出的無癥狀房顫患者,與隱源性TIA/卒中密切相關,國內外指南均強調在隱源性TIA/卒中患者中的房顫篩查,篩查手段主要聚焦到長程心電圖和植入 ICM 上[1,5,24]。

3.2.1 監測時長 指南指出,應盡可能對TIA/卒中患者進行長程監測,以提升房顫檢出率[1,24,28-29],其成本效果在下列研究中進行了探討。YONG等[19]針對腦缺血性事件幸存者的24 h和30 d心電圖監測進行分析:每千人中,30 d監測比24 h監測增加28 000美元支出,通過額外檢出129例房顫并規范抗凝管理能避免16例卒中復發,從而多獲13個QALY,ICER僅為2 166美元/QALY,穩定低于100 000美元的意愿支付閾值。靈敏度分析顯示,成本效果對患者的年卒中風險和篩查費用靈敏,在確切的抗凝治療效果下,當30 d篩查費用為800美元且幸存者年卒中復發率低于2.5%時,篩查不具有經濟性,而在30 d篩查費用為447美元時,只有當抗凝治療僅降低30%的卒中風險,且年卒中復發率低于3%時,30 d篩查才失去經濟性。若僅進行14 d監測,每位患者所需總費用為43 553美元,較24 h監測低108美元,每千人仍可避免10例卒中復發,值得在低風險人群中推廣。綜上,通過推動高性價比技術和設備的運用以降低心電圖監測的成本,落實循證規范的抗凝治療,以盡量規避幸存者的卒中復發風險,對于保證篩查的經濟性至關重要。

3.2.2 監測方式 ICM診斷心律失常的靈敏度和特異度極佳,可以長時程持續監測也是其獨有的優勢,其在房顫篩查中的重要地位已被公認,且其經濟性也在研究中得到認可[27]。DIAMANTOPOULOS等[20]對比了隱源性TIA/卒中事件后植入ICM和常規心電圖監測的差別,在ICM檢驗效能為無創心電監測8.8倍的情況下,每千人可避免44例卒中,相應ICER為17 175英鎊/QALY。在栓塞高風險幸存者中植入ICM及早發現房顫并正規抗凝的成本效果更佳:亞組分析中,隨著CHADS2評分由2分升至6分,ICER由23 355英鎊/QALY降至13 621英鎊/QALY。JOUNG等[25]明確指出,若卒中事件后篩查策略為植入ICM,ICM植入和移除費用將是主要成本,可以被減少的遠期卒中治療費用部分抵消,總體比采用無創監測多支出4 895美元,ICER為25 098美元/QALY,靈敏度分析顯示,在100 000美元的意愿支付閾值下經濟性相當穩定。SAWYER等[18]的研究對比了隱源性TIA/卒中事件后立即植入ICM,推遲植入ICM(7 d心電圖后)和常規心電圖的差異。立即植入ICM相比常規心電圖,每千人減少約60例卒中,其ICER為31 345美元/QALY,遠低于普遍接受的100 000美元意愿支付閾值,而推遲植入ICM的策略即使在50 000美元意愿支付閾值下經濟性表現仍欠佳。值得一提的是,上述研究中房顫篩查帶來經濟效益是長期的,在MAERVOET等[21]研究的靈敏度分析中,10年和50年的篩查規劃中,ICER分別為42 426美元/QALY和25 098美元/QALY,這與規范抗凝減少遠期卒中而降低醫療費用及生存期質量提高有關。這些卒中后監測方式的選擇要求管理者有長遠的眼光。

綜上所述,在系統梳理近5年國內外指南和共識建議的基礎上,從房顫相關卒中的一級、二級預防角度著手,對房顫篩查群體、篩查設備、監測時長等方面進行衛生經濟學分析。(1)一級預防方面,盡管以75歲為篩查起始年齡所需成本較低,但<75歲的無癥狀房顫患者將暴露于高卒中風險,以65歲作為篩查起始年齡時將以小幅提升成本的代價挽救更多QALY,該策略在歐美的意愿支付閾值下經濟性較穩定。我國背景下的經濟分析較少,目前認為制定≥35歲分年齡段的個性化篩查方案的成本效果較好,而若借助風險評估模型選定房顫高危人群進行靶向篩查,則將以更低成本檢出房顫患者,其成本效果佳。篩查設備的選擇方面,單導聯心電儀等新興設備便攜、易用,所需成本僅為12導聯心電圖的1/3,有助于推廣篩查并降低醫務人員的負擔。無論如何制定篩查策略,只有保證篩查參與度,全面覆蓋房顫高危群體,才能發揮出篩查效能,否則成本支出將付諸東流;同時,積極規范后續的抗凝治療是減少因卒中造成生命財產損失的保障,進行規范抗凝已被證實是讓ICER穩定在意愿支付閾值下的關鍵。(2)二級預防方面,隱源性TIA/卒中幸存者的篩查方案可選擇14~30 d的動態心電圖或植入ICD持續監測,提示臨床上可根據患者意愿和醫療條件選擇個性化的長程監測,值得注意的是盡管植入ICD長期成本效果佳,但設備植入成本較高,可能將影響其推廣運用。

雖然目前對房顫篩查成本效果的認識已經取得一定進展,但仍存在許多分歧有待擬合,同時我國對房顫篩查方案的研究不充分,對房顫篩查的衛生經濟學認識更為欠缺,需要進一步探索。我國房顫高風險人群規模大,但缺乏可靠的靶向篩查策略,未來需要通過臨床研究明晰高危因素,并利用機器學習、文獻回顧等方式,針對不同的風險人群制定個性化的篩查方案。傳統心電圖和脈搏檢查的篩查方式效率和效益低,不利于推廣,但國內對單導聯心電儀及ICM的運用仍處于初級階段[27],未來應汲取先進經驗,拓展相關設備在篩查中的運用范圍并驗證其效能,尋找高效、可靠的篩查工具。國內基層對房顫的認識程度及抗凝參與度低,未來需要注重基層宣講、海報展示等多途徑的知識科普[36],提高群眾對房顫的認知度,完善基層保健,規范房顫患者的抗凝治療。故而在未來的基層醫療發展中,需要基于國內環境構建更加準確、具體的篩查模型,通過大量實踐完善我國的房顫管理指南,為提升居民壽命和生活質量,減輕醫療經濟負擔提供循證依據。

作者貢獻:湯志杰、孫國珍、王潔、楊剛進行文章的構思與設計,以及可行性分析;湯志杰、王潔、劉沈馨雨進行文獻資料檢索與整理,撰寫論文;鮑志鵬、王琳負責收集文獻資料的質量評價;孫國珍負責文章的質量控制,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。