結直腸術后吻合口良性狹窄應用內鏡下放射狀切開術治療的效果及安全性

鄧唐華 劉志剛

結直腸吻合口狹窄是結直腸術后常見的吻合口并發癥,由于診斷標準及結直腸術手術類型的差異,術后發生吻合口狹窄的幾率不一[1]。吻合口狹窄的臨床表現主要有排便困難、大便次數增多及有排便不盡感,嚴重患者會出現腹脹腹痛、停止排氣排便等急性腸梗阻的表現。內鏡下放射狀切開術可使用鉤刀、IT 刀,有選擇性地將瘢痕組織切除,并且在內鏡的幫助下,手術操作流程更加清晰,可避免采用球囊擴張手術的盲目性[2,3]。分析結直腸術后發生吻合口狹窄的危險因素,有助于預防吻合口狹窄的發生,對患者后續生活質量的提升具有重要意義。本研究旨在探討結直腸術后吻合口良性狹窄應用內鏡下放射狀切開術治療的效果及安全性,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性選取本院2018 年5 月~2021 年3 月收治的結直腸術后吻合口良性狹窄的患者61 例作為吻合口良性狹窄組,另通過1∶2 隨機抽樣納入同期就診于本院術后未發生吻合口良性狹窄的122 例患者作為無吻合口良性狹窄組。診斷標準:參照《現代結直腸外科學》[4]中相關結直腸術后吻合口良性狹窄的診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準者;年齡18~80 歲者;于本院行腹腔鏡結直腸手術,吻合口位置位于腹膜處者;未行球囊、探條及手術治療者。排除標準:合并嚴重基礎性疾病者;合并其他惡性腫瘤者;中途退出者。本院醫學倫理委員會審核并批準此研究。

1.2 方法 吻合口良性狹窄患者行內鏡下放射狀切開術:內鏡插入部前端戴透明帽,直視下對吻合口的狹窄程度及范圍進行評估,將切開刀的刀頭前端越過狹窄區域,采用電切及電凝電流,對狹窄區域行放射狀切開,從瘢痕最厚的區域開始,多行3~6 個徑向切開,切至吻合口兩端的黏膜對齊處或切至固有肌層表面。術后禁食補液1~2 d,逐漸開始行無渣、半流質飲食,密切觀察患者有無發熱、腹痛和便血等癥狀,并于出院后隨訪12 個月。

1.3 觀察指標 對結直腸術后吻合口良性狹窄進行單因素及多因素Logistic 回歸分析,并評估吻合口良性狹窄患者的治療效果。①單因素分析的統計資料:性別(男、女),年齡(≤50 歲、>50 歲),BMI(≥24 kg/m2、<24 kg/m2),術前梗阻(是、否),手術時間(≥180 min、<180 min),術中出血量(≥100 ml,<100 ml),預防性造瘺(是、否),放置肛管(是、否),術后首次進食時間(≥5 d,<5 d),術前血清白蛋白、血紅蛋白,吻合口距肛緣距離,腫瘤大小等。②以單因素分析中差異有統計學意義的指標作為自變量,采用多因素Logistic 回歸分析影響結直腸術后吻合口良性狹窄的危險因素。③評估吻合口良性狹窄患者治療效果、術中及術后并發癥、復發率、治療前后典型病例。

1.4 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;采用多因素Logistic 回歸模型進行危險因素分析。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

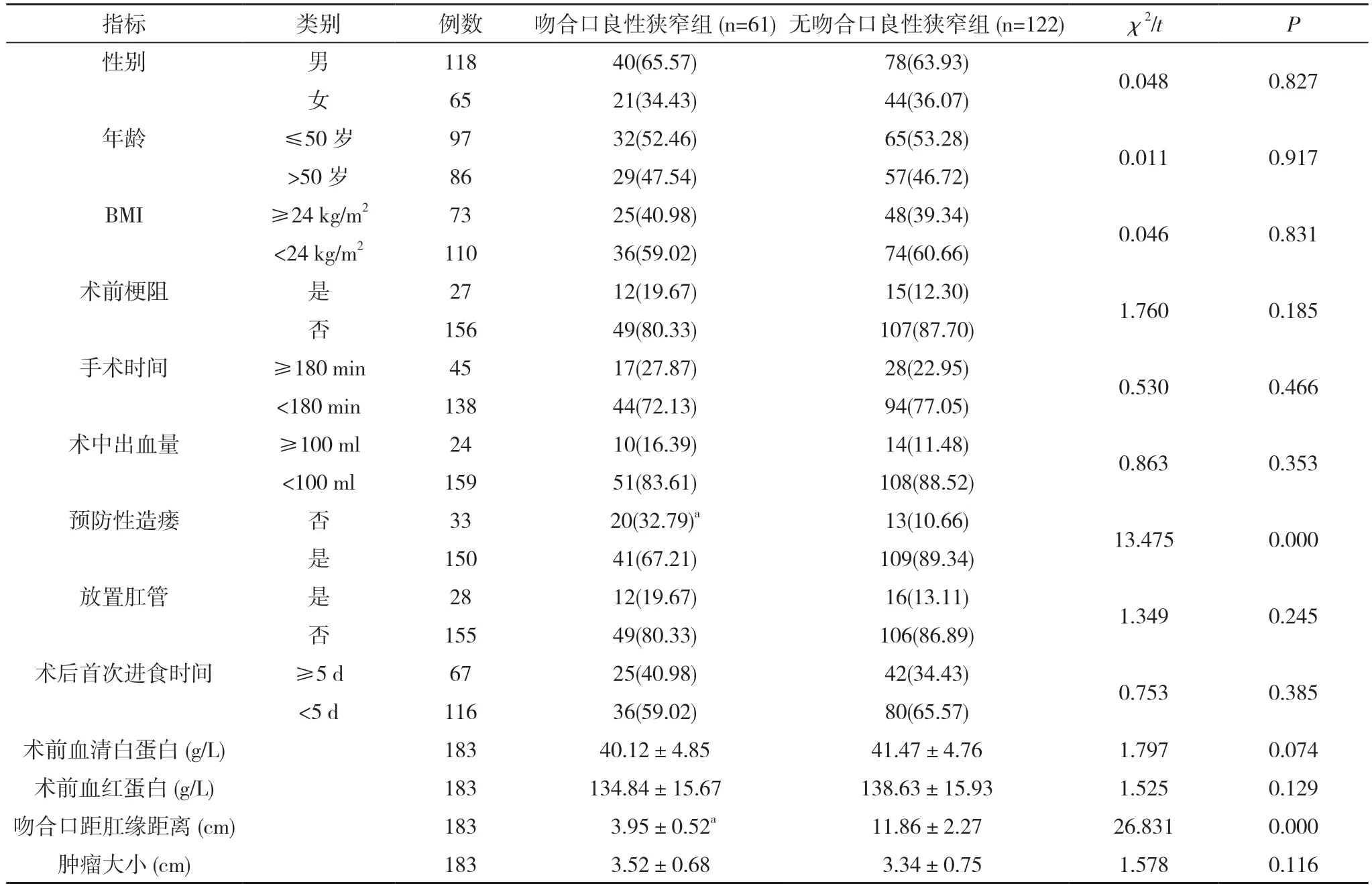

2.1 結直腸術后吻合口良性狹窄的單因素分析 吻合口良性狹窄組的未預防性造瘺占比32.79%高于無吻合口良性狹窄組的10.66%,吻合口距肛緣距離(3.95±0.52)cm 短于無吻合口良性狹窄組的(11.86±2.27)cm,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組性別、年齡、BMI、是否術前梗阻、手術時間、術中出血量、是否放置肛管、術后首次進食時間、術前血清白蛋白、術前血紅蛋白、腫瘤大小比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 結直腸術后吻合口良性狹窄的單因素分析[n(%),±s]

表1 結直腸術后吻合口良性狹窄的單因素分析[n(%),±s]

注:與無吻合口良性狹窄組比較,aP<0.05

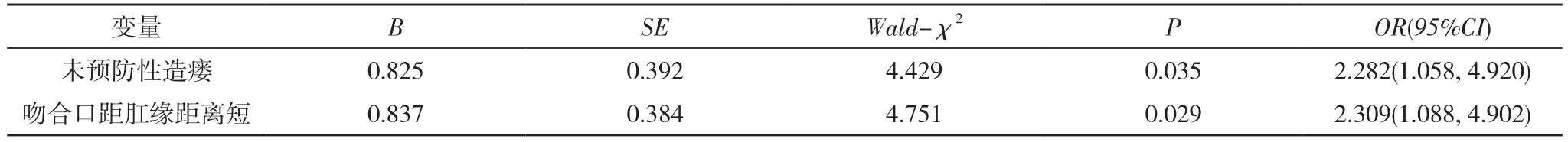

2.2 結直腸術后吻合口良性狹窄的多因素Logistic 回歸分析 多因素非條件Logistic 回歸結果顯示,未預防性造瘺、吻合口距肛緣距離短均為結直腸術后吻合口良性狹窄的危險因素(OR=2.282、2.309,P<0.05)。見表2。

表2 結直腸術后吻合口良性狹窄的多因素Logistic 回歸分析

2.3 治療效果分析 61 例結直腸術后吻合口良性狹窄患者均經內鏡下放射狀切開術治療,其中治療成功60 例(98.36%);操作時間11~35 min,平均操作時間(18.37±3.85)min;住院時間3~8 d,平均住院時間(4.38±1.12)d;術后12 個月吻合口直徑8~12 mm,平均吻合口直徑(10.25±2.14)mm。

2.4 術中及術后并發癥發生情況、復發情況分析 61例結直腸術后吻合口良性狹窄患者術中及術后12 個月內均未出現穿孔、腹痛、感染及出血等并發癥及復發情況。

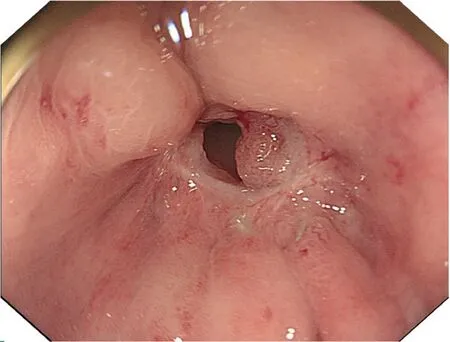

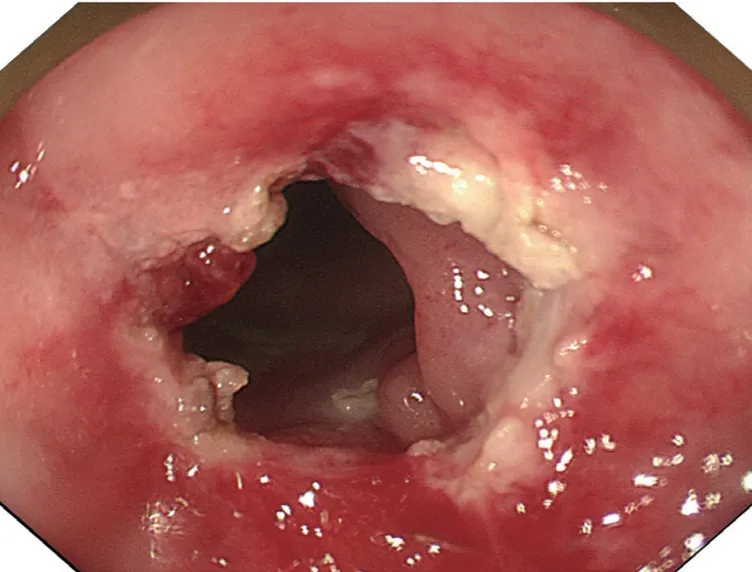

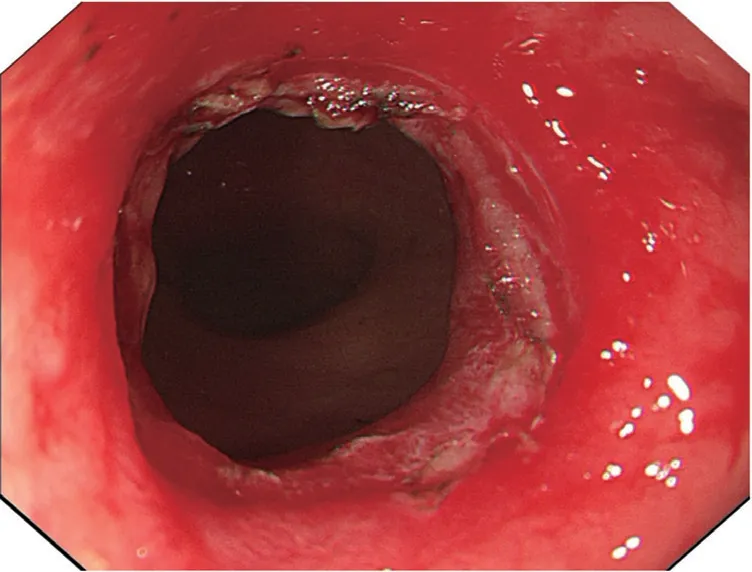

2.5 典型病例 病例1 和病例2 擴張前后結直腸吻合口狹窄情況見圖1~4。

圖1 結腸吻合口狹窄病例1 擴張前

圖2 結腸吻合口狹窄環周切開擴張后病例1 擴張后

圖3 直腸吻合口狹窄病例2 擴張前

圖4 直腸吻合口狹窄病例2 擴張后

3 討論

臨床上多數吻合口狹窄均屬于膜性狹窄,通過球囊擴張等方法即可治愈,但吻合口狹窄是引起急性腸梗阻或腫瘤復發的表現,若對吻合口狹窄處理不及時則會延誤病情,嚴重者會危及患者生命[5]。球囊擴張術是目前臨床上治療吻合口狹窄的常用方法,多數吻合口狹窄可以使用球囊擴張術進行緩解,但部分術后會仍反復發作,而放射狀切開術可以減輕患者術后不良反應,且手術過程中在對并發癥的處理上更有利于觀察[6,7]。

本研究中,單因素及多因素非條件Logistic 回歸結果顯示,未預防性造瘺、吻合口距肛緣距離短均為結直腸術后吻合口良性狹窄的危險因素(OR=2.282、2.309,P<0.05)。與韓亞楠等[8]研究結果相符。分析其原因可能在于:①由于腸管的閑置及廢用導致腸蠕動的減少,腸道失去了糞便對吻合口的機械性張力作用,預防性造口聯合手指擴肛運動可以增加腸管蠕動,減少吻合口狹窄的發生[9,10];②吻合口距肛緣距離短及吻合口位置較低,此種情況下吻合口局部血供較差,會影響吻合傷口愈合情況[11];且隨著腸道功能的逐漸恢復,腸腔中的壓力會逐漸升高,此時的吻合口會承受較大的張力,且由于下段直腸在結構層次上對張力的耐受性較差,會進一步影響傷口愈合[12];此外,低位直腸切除術的創面較大,會降低機體局部的抗感染能力,增加炎癥反應的風險,也會影響吻合口創口組織的修復和愈合[13]。因此,建議在結直腸手術中,在保證根治的基礎上需盡量保留遠端腸管以避免吻合口距肛緣距離短的情況。

由于吻合口的狹窄段往往是由吻合口的過度纖維化引起,而放射狀切開術可以選擇合適的部位對狹窄段進行擴張,能夠減少吻合口纖維化的幾率,進而提升術后療效[14]。此外,在手術操作過程中,放射狀切開術所用的鉤刀、設備等在內鏡的輔助下可以使操作更加精準,確保切口直達肌層,進而避免纖維組織增生,減少術后并發癥[15-18]。本研究結果顯示,61 例結直腸術后吻合口良性狹窄患者術中及術后12 個月內均未出現穿孔、腹痛、感染及出血等并發癥及復發情況。表明對結直腸術后吻合口良性狹窄患者應用內鏡下放射狀切開術治療效果較好,安全性較高。

綜上所述,未預防性造瘺、吻合口距肛緣距離短均為影響結直腸術后吻合口良性狹窄的危險因素,臨床上可結合上述因素進行針對性處理,并且結直腸術后吻合口良性狹窄患者應用內鏡下放射狀切開術治療效果較好,且并發癥較少,安全性高,值得臨床應用推廣。