莎翁瑣憶

⊙ 張辛

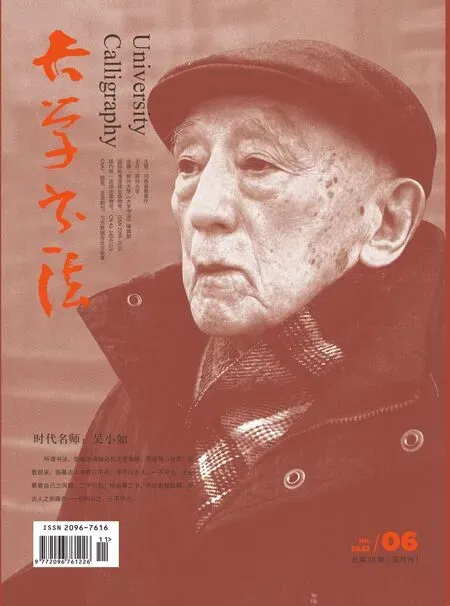

莎齋吳同寶小如先生是我由衷佩服的文人學者。我們的緣分發生得非常早,是從吳先生的一本書開始的。在恢復高考前幾年,我在一位高中同學的書架上發現一本書,硬皮精裝,書名是《先秦、兩漢文學史參考資料》,作者吳同寶。同學見我喜歡,送給了我。當時的我并不了解吳先生,但書的內容特別吸引我。于是我每天日常教學工作之余沉浸于其中,做了不少筆記。在我考入北大歷史系的第二年,即1979年的暑假我有幸認識了歐陽中石先生,由歐陽先生我了解到吳先生正在北大中文系任教。不久,我便懷著忐忑的心情拜訪了心儀已久的小如先生,從此開始了我與吳先生長達三十多年的私淑師生善緣。

“操千曲而后曉聲”,吳先生是典型的舊式文人,熟諳典籍,長于文史,尤精于訓詁考據,能詩善書,于目錄學、俗文學、戲曲學等都有很高的成就和造詣,尤鐘情京戲,自詡“臺下人”,總之堪稱多面統一的通才大家。我每次登門請教,其言談話語都令我受益良多,笑罵皆文章,與時下一些所謂名人、大師,特別是專家的感覺全然不同。

1988年前后,谷向陽兄請我與之一起主編《中國楹聯大典》,殺青付梓之前,我們分別請舒同先生和小如先生題寫書名。當時吳先生二話不說,欣然命筆,我們不得不為先生提掖后進的名師風范和非凡的筆墨功夫稱奇點贊!

我是中華人民共和國自己培養的最早的考古學博士之一。我一直認為,考古學屬于歷史學,是人文學而不是科學,因而不能簡單地理解為田野發掘,不能把考古學技術化、科學化,以至專業化。而中國考古大發現時期已經過去,因此考古學最終還是要落實在材料的研究上,而且中國考古學與西方考古學不同,金石學是其前身,我們有著相對完整、系統的文獻典籍。中國考古學之所以有今天,就是因為考古前輩有著相當扎實的,我們這一代所不可企及的古典文獻功力。基于這種考慮,我決定從墓坑、探方里走出來,而把主要力量放在文物和古文獻的研究上。當把這種想法正式報告給我的導師鄒衡先生時,他表示十分遺憾甚至有些生氣。而后我把此種想法告訴了吳先生,他在表示遺憾的同時則給予了理解和肯定。吳先生理解我的憂慮:如果堅持考古發掘,很可能會把我那點舊學文獻功夫埋在墓坑或探方里。而正是由于如是選擇,離開發掘,我的職稱問題一度遇到一些麻煩。吳先生聽說后,自告奮勇,“仗義執言”,竟破例為我寫了推薦書,并親自送交考古系。

吳先生的課是北大文學系響當當的“三盤菜”之一,好聽好看,歷屆學生無不交口稱贊,嗓音洪亮,吐字清晰,語詞、語氣、語術非常講究。尤其板書,如行云流水,點畫得法合度,結體有根有由,布局疏密有致,漂亮無比,至今歷歷在目。無論是日常談話還是講課,小如先生總是直抒胸臆,直奔主題,簡單明快,甚至就事論事,不講情面。絕不像時下某些專家那樣愛玩弄名詞概念,裝腔作勢,故弄玄虛。

1982年吳先生因故由中文系調到歷史系。當時我正在讀研一,了解到吳先生開設研究生課《讀左傳》,便迫不及待地選修了這門課程,感覺很是過癮。期末我提交了一篇作業《說左史右史》,吳先生大為贊賞,特別推薦到北京圖書館《文獻》雜志,第二年發表在是刊第二十輯。這是我平生發表的第一篇有一定分量的學術論文,居然和湯一介、隋樹森、周祜昌等大家的名字并列同刊。爾后吳先生還在天津《今晚報》撰文予以特別推介。

吳小如(左一)20世紀80年代初與朱家溍(中)等先生在《文史知識》編輯部主辦的迎春征聯活動現場

吳小如(右一)與鄧廣銘(右二)、王瑤(右三)、夏承燾(右四)等先生在一起座談

作為中央文史館館員,吳先生一度負責文史館老館刊《文史》的編輯工作。他曾幾次表示想讓我協助編輯,但當時我正在忙于博士論文的寫作,最終沒能幫上忙。

1997年初,為慶祝香港回歸,香港青年聯合會策劃鑄造一個大鼎,由我負責召集考古專家和工藝美術家開會研究,決定由杜大愷先生主持設計。關于銘文撰寫,我首先找到袁行霈先生。袁先生答應了,但一周之后說人事繁要,實在坐不下來,推辭了。我又找到曾撰南通十八羅漢祠文的文懷沙先生,文先生直言相拒。無奈我只好自己動手。一周后,我拿著寫好的文稿向袁先生和文先生討教。袁先生說:“你們搞書法的人是不是都很會寫文章?”文先生說:“你能寫得這么好,起初找我做什么!”平生第一次寫如此重要的文章,難免心中惴惴不安。最后還是想請素有“學術警察”之稱的吳先生過目把關。吳先生認真讀了兩遍,然后不無詼諧地說道:“如今北大只有一老一少我們倆了。”這著實把我嚇了一大跳。但惶恐之余,又不免暗自高興。

吳先生知道我自幼臨池,鐘愛書法,大三時在全國大學生書法競賽中獲獎,留校任教后一直業余主持北大書畫協會工作,21世紀初繼李志敏、羅榮渠、陳玉龍教授之后,出任協會會長。我們每次見面,小如先生總會問到協會情況,對協會工作始終給予熱心關懷和支持,北大教職工書法展覽每每會看到先生的大作。

小如先生知道我喜歡篆刻,并有名人印章收藏。有一次他對我說,他非常喜歡陶淵明《讀山海經》的詩句“時還讀我書”,想請人刻閑印一方。我滿口應承,終于滿足了老人的一點心愿。當我把由篆刻家逯國勝兄奏刀的壽山石印章送先生時,老人家非常之高興。

我國是詩的國度,以詩入經是我國獨有的文化傳統。詩自古即是文人素質的一種體現,甚至可以說,是文人的一種游戲。故往主流社會中人,如北大歷史上的名教授、大學者,無論文理科,大都能作詩遣興自娛。吳先生無疑是個中高手。我每次拜訪先生,詩總是一個不可或缺的話題。我有時也會帶上一二得意之作請先生指教,吳先生每每直擊要害,一語中的,可謂醍醐灌頂,不由得令我五體投地、暗自叫絕。

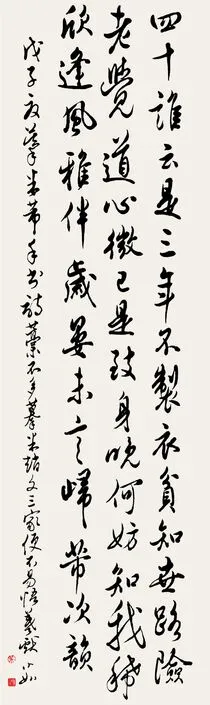

吳小如先生是時稱“南沈北吳”之北吳,即書法大家、詩人吳家祿玉如先生的長子,幼蒙庭訓,耳濡目染,天分加勤奮,書法自然不同凡響,可以說吳先生是當代真正意義的文人書法家。吳先生書法以歐楷為基,糅以迂翁(玉如)筆意,自成一格,功力深厚,點畫精致,筆筆到位,不茍且,不造作,不急迫,結字工穩挺秀,舒展圓融,凸顯出一種特別溫和純正的文氣。

書法是靜的行為,與詩一樣是文人基本素質的體現。北大是文人薈萃的地方,北大歷史上的總監督、監督、提調、教席和后來的文科教授,甚至不少理工科教授大都能寫一手好字,而他們大多并不以所謂書法家名世。諸如我收藏所及總監督孫家鼐、朱益藩,校長嚴復、蔡元培,農科監督羅振玉,提調商衍瀛、章梫、袁勵準,教授(教習)三多、吳承仕、馬衡、馬敘倫、章士釗、林志均、容庚、馮友蘭、鄧以蟄、張政烺以及我的大導師宿白先生等。我覺得吳小如先生正是這樣一位不名而名且并不遜于如上諸家的純粹、地道的文人書法家,而我的北大歷史上的書畫家系列小藏,正是經過深思熟慮之后決定以小如書法作為“殿軍”的。

有人說張辛是當今北大一個另類的存在,早年曾被學生評選為“北大十佳教師”,其評語是:“北大傳統文人的當選。”同聲相求,惺惺相惜,這也正是莎翁吳小如先生青睞于我的主要緣故。我經常受命為名勝題詞撰聯,為名人政要撰書壽幛、賀幛、挽幛以及碑文、墓志銘等,比如北大季羨林、張政烺、蘇秉琦、宿白、鄒衡和兼職教授饒宗頤、啟功等的挽幛,均出自在下之手。而非常令人遺憾的是,八年前的一天,小如先生悄悄地走了,燕園平靜如常,校內媒體似無動于衷,沒有人知會一下我這個小小教授,與校外反差如此之大,洵令人不解,不由扼腕嘆息再三,至今耿耿于懷。這無疑構成我平生一大遺憾,我欠先生一個挽幛!

適值吳小如先生誕辰百年之際,謹奉上我深切的懷念和衷心祝禱:

萬古不磨,帝罔交融,無憾辭塵歸上界。

中流自在,寒月解脫,必當應命做名神。

吳小如 行書 摹米芾手書詩稿