王安石《元日》異文考

盛大林

(北京大學(xué)新媒體研究院,北京 100871)

爆竹聲中一歲除,東風(fēng)送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,爭插新桃換舊符。

這是現(xiàn)傳王安石(1021—1086)的《元日》詩。一般認(rèn)為,這首詩寫于王安石拜相變法之初。荊公借歲序之更替,抒發(fā)革故鼎新的愿望,暢想除舊布新的愿景。句句寫新春,字字詠新政,將政治抱負(fù)與自然規(guī)律有機(jī)地融合在一起,天衣無縫,自然清新。隨著歲月的流逝,政治色彩逐漸褪去,文化意味日益醇厚。時至今日,每逢新春佳節(jié),人們都會想起這首詩。但很少有人知道,在近千年的流傳過程中,這首詩也發(fā)生了很多異變,比如“東風(fēng)”有作“春風(fēng)”,“屠酥”有作“屠蘇”,“爭插”有作“總把”,甚至詩題也有兩說。孰是孰非?筆者查考了大量的古籍文獻(xiàn),試辨析之。

一、“東風(fēng)”與“春風(fēng)”

王安石詩作的流傳,主要有三種文獻(xiàn):一是《臨川先生文集》,一是《王荊文公詩》,一是《千家詩》。《臨川先生文集》宋紹興二十一年(1151)王玨刻本[1]及明嘉靖二十五年(1546)刊本[2]、明嘉靖三十九年(1560)撫州刊本[3]、明萬歷四十年(1612)刻本[4]等均為“東風(fēng)”。《王荊文公詩》元大德五年(1301)王常刻本[5]及清乾隆六年(1741)張宗松綺齋刻本[6]、日本江戶寫本[7]等均為“春風(fēng)”。《千家詩》清康熙四十五年(1706)揚(yáng)州詩局刊本[8]、清同治十一年(1872)瑞文堂刊本[9]、廣益書局民國二十二年(1933)版[10]、上海書店民國三十二年(1943)版[11]、上海簡青齋書局版[12]均為“春風(fēng)”。

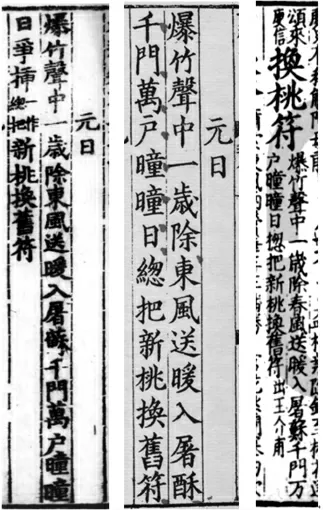

《臨川先生文集》宋刻本(左)、《古今絕句》宋刻本(中)、《事類備要》宋刻本(右)

另外,《古今絕句》宋刻本為“東風(fēng)”[13]。謝維新(宋末人,生卒年不詳)《古今合璧事類備要》宋刻本[14]和明嘉靖年間夏相刻本[15]、祝穆(?—1255)《古今事文類聚》元刻本[16]和明內(nèi)府刻本[17]、蒲積中(宋人,生卒年不詳)《歲時雜詠》明抄本[18]和清文淵閣四庫寫本[19](下文簡稱“四庫本”)、潘自牧(南宋人,生卒年不詳)《記纂淵海》四庫本[20]、彭大翼(1552—1643)《山堂肆考》明萬歷二十三年(1595)書林周顯明刻本[21]等均為“春風(fēng)”。

從文獻(xiàn)及版本數(shù)量上說,“春風(fēng)”明顯占優(yōu),但最古的三個宋本有兩個為“東風(fēng)”。

就中原地區(qū)的自然規(guī)律而言,春天的風(fēng)多東向,夏天的風(fēng)多南向,秋天的風(fēng)多西向,冬天的風(fēng)多北向。古人吟詩作賦,常常用東、西、南、北代指四季之風(fēng)。李商隱《無題》“東風(fēng)無力百花殘”、辛棄疾《青玉案·元夕》“東風(fēng)夜放花千樹”中的“東風(fēng)”都是指春風(fēng)。也就是說,“東風(fēng)送暖”與“春風(fēng)送暖”的含義并無區(qū)別。

韓鄂(唐末五代人,生卒年不詳)《四時纂要》:“屠蘇酒,大黃、蜀椒、苦梗、桂心、防風(fēng)各半兩,白術(shù)、虎杖各一兩,烏頭半分,右八味,以絳囊貯,歲除日薄晚,掛井中,令至泥,正旦出之,和囊浸于酒中,東向飲之,從少起至大,各人各飲小許,則一家無病候。三日棄囊并藥于井中,此軒轅黃帝之神方矣。”[22]梁章巨(1775—1849)《歸田瑣記》之“屠蘇酒方”曰:“其方為大黃、桔梗、白術(shù)、肉桂各一兩八錢,烏頭六錢,菝葜一兩二錢,各為末,用袋盛,以十二月晦日日中懸沉井中,令至泥,正月朔旦出藥,置酒中,煎數(shù)沸,于東向戶中飲之,先從少起,多少任意(一方加防風(fēng)一兩)。”[23]《四時纂要》說喝屠蘇酒須“東向飲之”,《歸田瑣記》則說“于東向戶中飲之”。為什么強(qiáng)調(diào)“東向”呢?因?yàn)榇猴L(fēng)從東方而來。“東風(fēng)送暖入屠蘇”中的“東”字與屠蘇酒的“東向”暗暗契合。相比之下,“春風(fēng)送暖入屠蘇”則沒有這樣的巧思,也有些直白。

因此,無論版本源流,還是詩意蘊(yùn)含,“東風(fēng)”都比“春風(fēng)”更為可取。

二、“屠蘇”與“酴酥”

關(guān)于本詩的異文及異解,這兩個字最為雜亂,爭論也最多。

一般認(rèn)為,屠蘇指的是酒,“東風(fēng)送暖入屠蘇”的意思是春風(fēng)把暖氣吹進(jìn)了屠蘇酒中,或在暖融融的春風(fēng)中喝屠蘇酒(即把“入”理解為“喝”)。也有人認(rèn)為,屠蘇指的是茅屋、草庵,“東風(fēng)送暖入屠蘇”的意思是春風(fēng)把暖氣吹進(jìn)了屋子。趙樂娟《〈元日〉中‘屠蘇’為何物》即持這種觀點(diǎn)[24]。

筆者目力所及,最早關(guān)于“屠蘇酒”的記載見于東晉葛洪(283—363)《肘后備急方》。“小品正朝屠蘇酒法令人不病瘟疫”之題下曰:“大黃五分,川椒五分,術(shù)、桂各三分,桔梗四分,烏頭一分,袚禊二分,七物細(xì)切,以絹囊貯之。十二月晦日正中時,懸置井中至泥,正曉拜慶前出之。正旦,取藥置酒中屠蘇,飲之于東向。藥置井中能迎歲,可世無此病。此華佗法,武帝有方驗(yàn)中,從小至大。少隨所堪,一人飲,一家無患,飲藥三朝。”[25]孫思邈(581—682)《備急千金要方》[26]和張介賓(1563—1640)《景岳全書》[27]也有類似的記載。這些記載說明,屠蘇是一種藥酒,東晉甚至更早就已經(jīng)有了。

南朝宗懔(502—565)《荊楚歲時記》開篇即曰:“正月一日,是三元之日也。……長幼悉正衣冠,以次拜賀,進(jìn)椒柏酒,飲桃湯,進(jìn)屠蘇酒、膠牙餳,下五辛盤,進(jìn)敷于散,服卻鬼丸,各進(jìn)一雞子,造桃板著戶,謂之仙木。凡飲酒,次第從小起。”[28]

韓鄂《四時纂要》和《歲華記麗》都提到了“屠蘇”。“元日,備新歷日,爆竹于庭前以辟,進(jìn)屠蘇酒,造仙木,即今桃符也。《玉燭寶典》云,仙木象郁壘。山桃樹,百鬼所畏,歲旦置門上,以畏百鬼。”[29]《四時纂要》卷一稱元日有“進(jìn)屠蘇酒”的習(xí)俗,卷五則詳細(xì)介紹了屠蘇酒的釀制方法(上文已引)。《歲華記麗》之“進(jìn)屠蘇”曰:“俗說‘屠蘇’乃草庵之名,昔有人居草庵之中,每歲除夜遺閭里一藥貼,令囊浸井中,至元日取水置于酒樽,合家飲之,不病瘟疫。今人得其方,而不知其人姓名,但曰‘屠蘇’而已。”[30]

宋人李璧(1158—1222)在《王荊文公詩》中箋注:“《四時纂要》:屠蘇,孫思邈所居庵名。一云以其能辟魅,故云。屠,割也。蘇,腐也。今醫(yī)方集眾藥為之。除夕以浸酒,懸于井中。元日取之,自少至長,東面而飲,取其滓,以絳囊盛,掛于門桁之上,主辟瘟疫。陳陶《朝元引》云:萬宇靈祥擁帝居,東華元老薦屠蘇。漢《禮儀志》:門戶代以所尚,周人木德以桃為更,言氣相更也,以桃符板為新桃舊桃,蓋北方語。”[31]

李璧稱《四時纂要》把屠蘇解釋為孫思邈所居庵名,事實(shí)上,韓鄂的《四時纂要》并未提及孫思邈,《歲華記麗》也只是說“昔有人居草庵之中”,《古今合璧事類備要》亦采此說。大約是因?yàn)橥捞K為藥酒,而孫思邈為藥王,所以傳說中的那個人被附會為孫思邈。民國時期,傳說又變異了。夢花館主在《國語注解千家詩》中稱:“屠蘇,酒名,唐孫思邈在元旦日吃屠蘇酒,能除疫病。”此后的《注解千家詩》亦承此說。東晉就有了“屠蘇”的記載,《肘后備急方》直稱“此華佗法”,而孫思邈為唐人,“屠蘇”之說肯定不是源于孫思邈。

《王荊文公詩》箋注還出現(xiàn)了一種新的解釋:“屠,割也。蘇,腐也。”陳耀文(明人,1550 年進(jìn)士)《天中記》亦稱:“《四時纂要》云,屠蘇,孫思邈庵名。一云:屠,割也;蘇,腐也。”[32]這種解釋,疑為望文生義,似也與酒無關(guān)。

張震(明人,生卒年不詳)《唐音輯注》曰:“《四時纂要》:屠蘇,孫思邈庵名,謂屠絕鬼氣,蘇醒人魂。又《博雅》:屠蘇,酒名。元日醉之,能除瘟氣。”[33]

楊慎(1488—1559)《升庵集》之“屠蘇”詞條曰:“蕭子云《雪賦》曰:‘韜罦罳之飛棟,沒屠蘇之高影,始飄舞于圓池,終亭華于芳井。’杜工部《冷淘》詩曰:‘愿隨金腰褭,走置錦屠蘇。’屠蘇,庵也。《廣雅》云:屠蘇,平屋也。《通俗文》曰:屋平曰屠蘇。《魏略》云:李勝為河南太守郡廳事前屠蘇壞。唐孫思邈有屠蘇酒方,蓋取庵名以名酒,后人遂以屠蘇為酒名矣。何遜詩:‘郊郭勤二頃,形體憩一蘇’。又大冠亦曰屠蘇。《禮》曰:童子幘無屋,凡冠有屋者曰屠蘇。《晉志》:元康中商人皆著大鄣。諺曰:屠蘇鄣日覆兩耳,會見羯兒作天子。”[34]這里出現(xiàn)了一種新的解釋,即大帽子。

《山堂肆考》之“屠蘇”詞條曰:“周王褒詩:‘飛甍雕翡翠,繡桷畫屠蘇。’則知屠蘇本草名,畫于屋上,因草名以名屋。杜詩云:‘愿隨金腰褭,走置錦屠蘇。’此屠蘇,屋名也。后人又借屋名以名酒,《元日》:屠蘇,酒是也。又大帽形類屋,亦名屠蘇,《南史》謠云‘屠蘇障日覆兩耳’,是也。”[35]這段話明確指出,《元日》中的“屠蘇”為酒。

胡震亨(1569—1645)《唐音癸簽》亦有“屠蘇”詞條,文字與《山堂肆考》基本一樣,只少了“《元日》:屠蘇,酒是也”一句,但出處署為“升庵詩話補(bǔ)遺”[36]。民國時期出版的《升庵詩話》的補(bǔ)遺中收錄了這段話,但“《元日》:屠蘇,酒是也”中的“日”訛為“是”[37],讓人丈二和尚摸不著頭腦。

縱觀歷代文獻(xiàn),早在周朝就有了“屠蘇”之說,起初是草名,后來指屋子,引申為帽子,再后來又引申為酒名。宋詩中的“屠蘇”都是指酒。比如“年年最后飲屠酥,不覺年來七十余”(蘇轍《除日》句)、“老翁飲罷笑捻須,明朝重來醉屠蘇”(范成大《照田蠶行》句)、“半盞屠蘇猶未舉,燈前小草寫桃符”(陸游《除夜雪》句)、“獻(xiàn)粣聊將追粔籹,餔糟只欲伴屠蘇”(周必大《戊子歲除以粣代酒送邦衡邦衡有詩見戲仍送牛尾貍次韻》句)、“東風(fēng)艷艷桃李松,花園春入屠酥濃”(王山《答盈盈》句),等等。因此,王安石《元日》中的“屠酥(蘇)”,應(yīng)該也是指酒。

洪邁(1123—1202)《容齋續(xù)筆》有一則題為《歲旦飲酒》的筆記,其文曰,今人元日飲屠酥酒,自小者起,相傳已久,然固有來處。后漢李膺、杜密以黨人同系獄,值元日,于獄中飲酒,曰:“正旦從小起。”《時鏡新書》晉董勛云:“正旦飲酒先飲小者,何也?勛曰:‘俗以小者得歲,故先酒賀之,老者失時,故后飲酒。’”《初學(xué)記》載《四民月令》云:“正旦進(jìn)酒次第,當(dāng)從小起,以年小者起先。”唐劉夢得、白樂天元日舉酒賦詩,劉云:“與君同甲子,壽酒讓先杯。”白云:“與君同甲子,歲酒合誰先。”白又有《歲假內(nèi)命酒》一篇云:“歲酒先拈辭不得,被君推作少年人。”顧況云:“不覺老將春共至,更悲攜手幾人全。還丹寂寞羞明鏡,手把屠蘇讓少年。”裴夷直云:“自知年幾偏應(yīng)少,先把屠蘇不讓春。倘更數(shù)年逢此日,還應(yīng)惆悵羨他人。”成文干云:“戴星先捧祝堯觴,鏡里堪驚兩鬢霜。好是燈前偷失笑,廜應(yīng)不得先嘗。”方干云:“才酌屠蘇定年齒,坐中皆笑鬢毛斑。”然則尚矣。東坡亦云:“但把窮愁博長健,不辭最后飲屠酥。”其義亦然。[38]

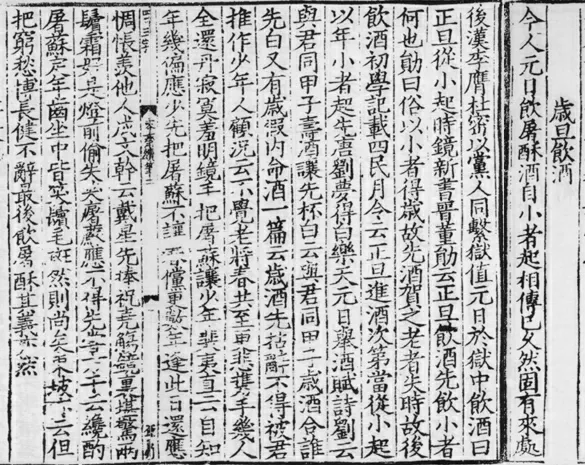

《容齋續(xù)筆》宋刻本

這段文字取自《容齋續(xù)筆》的宋刻本,其中既有“屠蘇”和“屠酥”,還有“廜”。四部叢刊明刻本也是如此[39]。四庫本把“廜”改成了“屠蘇”,仍然是“屠酥”和“屠蘇”并存[40]。同一個版本,同一種物什,為什么不統(tǒng)一為一種寫法呢?大約是為了遵從原文。從這一段文字中,即可窺見這兩個字的異文之亂。

王安石《元日》中的這兩個字,在《古今絕句》宋刻本中為“屠酥”。《臨川先生文集》和《王荊文公詩》的宋刻本、元刻本等均為“屠蘇”,《千家詩》《古今事文類聚》《古今合璧事類備要》《記纂淵海》《歲時雜詠》《山堂肆考》等亦均為“屠蘇”。歷代各種文獻(xiàn)版本的《元日》詩中,沒有出現(xiàn)“廜”和“酴酥”。

郎瑛(1487—1566)《七修類稿》有詞條“屠蘇酒”,其文曰:“屠蘇,本古庵名也,當(dāng)從廣字頭,故魏張揖作《廣雅》,釋庵以此‘廜’二字。今以為孫思邈之庵名,誤矣。孫公特書此二字于己庵,未必是此‘屠蘇’二字;解之者又因思邈庵出辟疫之藥,遂曰‘屠絕鬼氣,蘇醒人魂’,尤可笑也。”

《廣雅·釋器》:“酴,酒也。”《說文》:“酴,酒母也。”《玉篇》:“酴,麥酒不去滓飲也。”古代經(jīng)典辭書中的“酴”均與酒有關(guān),“酥”也是如此。《中文大辭典》:“酥,酒之別名。《寶革酒譜》:天竺國謂酒為酥,蓋瘦辭,以避法禁,非釋典所出。”“酥酒,酒名。王羲之《鷹嘴帖》:鷹嘴爪炙入麝香,煎酥酒一盞服之,治痔瘺有驗(yàn)。蘇軾《送酥酒》詩:關(guān)右土酥黃似酒,揚(yáng)州雪液卻如酥。蘇軾詩:使君半夜分酥酒。”[42《]康熙字典》釋“酥”曰:“《正韻》:酴酥,酒名,亦藥名。”[43]

王臞軒(宋人,生卒年不詳)《除夜》:“爆竹聲中臘已殘,酴酥酒暖燭花寒。朦朧曉色籠春色,便覺風(fēng)光不一般。”[44]曾公袞《除夜》:“北風(fēng)吹雪四更初,嘉瑞天教及歲除。半盞酴酥猶未舉,燈前小草寫桃符。”[45]這兩首詩中寫的都是“酴酥”。

梁章巨(1775—1849)《歸田瑣記》之“屠蘇酒方”曰:“或問屠蘇酒之義,記得《七修類稿》中有之。‘屠蘇’本古庵名,當(dāng)從廣字頭。《廣雅·釋庵》作‘廜’二字,孫思邈特書此二字于己庵。《集韻》云:‘廜酒,元日飲之可除瘟氣,亦作屠蘇。’今人因思邈庵中出辟疫之藥,遂有‘屠絕鬼氣,蘇醒人魂’之說,可笑也。”[23]筆者查宋本《集韻》,“廜”的釋文為“《博雅》:廜,庵也。一曰屋平曰廜,或省。”“”的釋文為“《博雅》:廜,庵也”,并沒有“廜……亦作屠蘇”之說。

綜上所述,“屠蘇”和“屠酥”本應(yīng)為“酴酥”之說比較可取。與孫思邈有關(guān)的說法,顯然都是后人附會出來的。“屠”與“酴”同音,“蘇(蘇)”通“穌”,又與“酥”音同義近。音近形近而致訛,古來多見。

三、“爭插”與“總把”

《臨川先生文集》的歷代版本中,本詩第四句均為“爭插新桃換舊符”,“爭插”下面有小注“一作總把”。北京大學(xué)古文獻(xiàn)研究所編《全宋詩》亦采此本[46]。但《古今絕句》宋刻本、《王荊文公詩》《古今事文類聚》《千家詩》《古今合璧事類備要》《記纂淵海》《歲時雜詠》《山堂肆考》歷代版本均為“總把”。

仄起七言絕句第四句的格律為“仄仄平平仄仄平”。“總把”為仄仄,合律;“爭插”為平仄,不合律。但按照“一三五不論,二四六分明”的原則,“爭插”就沒有問題。

就詩意而言,“總把”的意思是每年都是如此,強(qiáng)調(diào)的是年俗之相沿成習(xí),語感相對比較平淡,而“爭插”的意思爭先恐后,能夠讓人感覺到辭舊迎新、熱熱鬧鬧的節(jié)日氣氛。

四、“元日”與“除日”

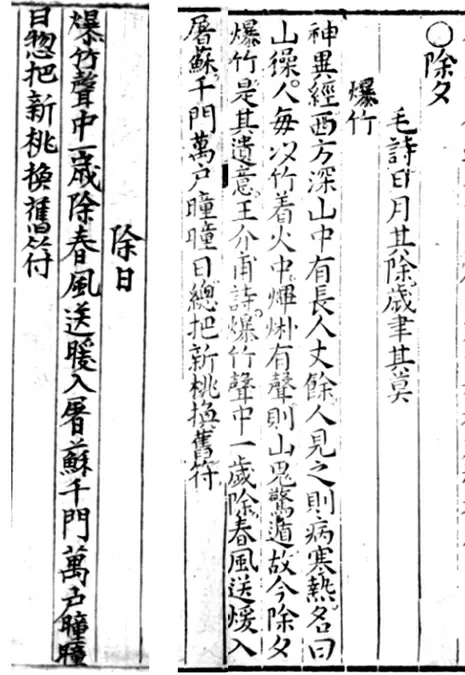

本詩的題目,《臨川先生文集》《王荊文公詩》《千家詩》《古今絕句》《事文類聚》均為“元日”,而《歲時雜詠》為“除日”、《山堂肆考》為“除夕”。

“元日”是指每年的第一天,“除日”和“除夕”是指每年的最后一天。一尾一頭,兩天相連。“酴酥”就是在除夕的傍晚懸浸于井中,元日的凌晨取出來自少至老飲。

《歲時雜詠》四庫本(左)和《山堂肆考》明刻本(右)

現(xiàn)在所謂的“春節(jié)”,最受重視的是正月初一,也就是元日。但按照傳統(tǒng)的習(xí)俗,除夕才是最重要的一天。所謂“過大年”,指的是除夕。全家團(tuán)圓的年夜飯,也是在除夕。“爆竹聲中一歲除”,第一句中就有個“除”字,而“歲除”就是“除夕”的別稱。而且“新桃換舊符”(貼春聯(lián)),也是在除夕。因此,就詩意而言,這首詩描寫的應(yīng)該是除日,而不是元日。

“爆竹聲中臘已殘,酴酥酒暖燭花寒。朦朧曉色籠春色,便覺風(fēng)光不一般。”朱淑真這首詩中也出現(xiàn)了“爆竹”和“酴酥”,而此詩的題目為《除日》(也作《除夜》)。

順便提一下:《古今事文類聚》中,本詩第一句為“爆竹聲平一歲除”。元刻本、明內(nèi)府刻本,均為“聲平”。“平”與“中”形似,應(yīng)為訛字。

結(jié)語

古籍文獻(xiàn)在流傳中致訛,既有偶然性,也有規(guī)律性。形近致訛,音近致訛,都很常見。“酴酥”訛為“屠蘇”就是典型的音訛,但連續(xù)兩個字(一個詞)同時訛誤卻不多見。“東風(fēng)”訛為“春風(fēng)”,無關(guān)緊要。“酴酥”訛為“屠蘇”卻有連鎖反應(yīng)——將“屠蘇”解釋為“屠絕鬼氣,蘇醒人魂”就是望文生義的結(jié)果——如果是“酴酥”,就不會產(chǎn)生這樣的歧解。

經(jīng)過千百年的以訛傳訛,現(xiàn)在通行的《元日》似已定型,“春風(fēng)送暖入屠蘇”已經(jīng)深入人心。但如果“東風(fēng)送暖入酴酥”為原本成為共識,還是應(yīng)該回歸本原。