論《詩經》中的無逸精神

陳曉慧

(汕頭大學文學院,廣東 汕頭 515063)

馮友蘭先生曾在其《新事論》中談及人生就好比如許多人在獨木橋上行走,橋下是拉扯人的魔鬼,而人就是一邊在獨木橋上行走,一邊與魔鬼抗爭。“魔鬼固然是可惡底,但獨木橋本身也就是不容易過底。即使沒有魔鬼,而過橋底人,如果偶一疏忽,也會失腳跌在河里。所以我們先哲常說,人是‘生于憂患,死于逸樂’。我們先哲最怕人說‘一勞永逸’。我們先哲所說底,不是‘永逸’,而是‘無逸’。所謂爭斗的精神,中國以前是不講底。中國以前所說底,是無逸的精神。這與所謂的斗爭的精神,對于人過獨木橋,有同樣底功用。中華民族的四千年底生存,就是靠這種精神維持底[1]。”可見“無逸”作為中華民族精神之一種,發揮著重要作用,而“無逸”最早以文本的形式出現,是在《尚書·無逸》中。

一、“無逸”精神之形成及在周代社會的發越

“無逸”,為通行本《尚書》之篇名,今文尚書作“毋佚”,《史記·魯周公世家》中作“毋逸”,篇名稍有差異。“無”與“毋”同義,王應麟《困學紀聞》“毋者,禁止之辭,其義尤切”,說明兩者都表否定之意,并無二致。“逸”與“佚”,段玉裁言“古失、佚、逸、泆字多通用”。逸,《說文》:失也,從辵兔,兔謾訑善逃也。段玉裁注云:亡逸者,本意也,引申之為逸游、為暇逸[2]。本義是兔子善于奔跑,舉足之間就可逃走、失去,引申為放縱之義。在《尚書》中,“逸”字共出現21 次,除“史逸”這一特定名詞外,主要引申義有奔也、放也,淫也、過也,逸豫,閑適這幾類,《無逸》篇中“逸”的用法大多也與此相近。因而“無逸”從本義及引申義上看體現了三層內涵,一是時間緊迫感,不要讓可貴的東西轉瞬即逝,應當及時努力、勤勞勤作;二是時時警懼會有所失去。三是對自身的檢束,不可放縱自己。

回到《尚書·無逸》這一文本的語境,其本事經過學者們的多方考證,都不離周王朝建立不久,根基未定,面臨多方的威脅,而成王年幼,周公恐其逸樂過多,未能承擔治理朝綱之重任,于是作《無逸》篇以告誡成王。如果要精確到具體的時間和事件,劉軍華則認為是“周公即將還政成王時的一次訓導談話,今所傳《無逸》篇為經史官記錄而后編輯、凝定的文本”[3],可備一說。這也是本文稱之為“無逸”思想而不稱為“無逸”精神的原因,因為《尚書》這一文本存在特殊的語境,是周公作為臣子對君王的訓誡。孔穎達《尚書正義》將《伊訓》《太甲》三篇、《咸有一德》《高宗肜日》《旅獒》《無逸》等八篇都歸為“訓體”,此后各家對“尚書六體”或存爭議,但《無逸》屬“訓”體已是一種共識。郭英德先生言,“臣訓導、告誡君,體現這種行為方式的文本即是‘訓’體”[4]。在文體學的研究中,“訓”很少單獨列為一體,其一般與箴、誡、銘列為一類,表示教導和訓誡之義。而在早期,這類文體多數用于政治規訓,是一種“政令性文體”,關乎“王世存亡”[5]。《尚書·無逸》同樣也是周公對成王的訓誡,但兩者之間的關系卻不僅是簡單的君臣關系,他們同時又存在家族血緣關系,兼具兩種身份。

在這一特殊語境下產生了“無逸”思想,其內涵學界歷來也多有討論,李民認為“無逸”主要針對為政者而言,即從政治上要注重勤奮為政、體恤下民;從生活上提倡卑服節樂、抑奢抑逸;從思想上要責己省愆[6]。吳新勇則將其歸結為“以史為鑒的憂患意識”、“奮勉勤政的進取意識”和“樂而不荒的自律意識”[7]。從統治者的治理之方到早期人們的思想根源和立身之本,其總結的內涵已從特殊走向普遍。但《尚書·無逸》中的“無逸”思想存在特定的語境,其內涵也有特定的指向,現結合具體文本進行歸納總結。

首先,“君子所其無逸”點明全篇主旨所在,“逸”是“逸豫”之義,強調“無逸”之重要性。周公第一誡“先知稼穡之艱難,乃逸,則知小人之依”,此處提出民之根本在“稼穡”,而身為君主,要體會稼穡之艱難,如此才能理解民生。理解民生,體察民情,是治理國家一大根基。周公勸誡成王“無逸”,實際是要提醒和警誡成王要注重國之存亡,而國之存亡與民生息息相關,因此周公勸誡成王要“先知稼穡之艱難”。可見“以民為本”是“無逸”思想的核心所在。

其次,列舉殷代先王“不敢荒寧”的事跡,以史為鑒,訓誡成王要有時時警懼、居安思危的意識。史鑒思想是《尚書》中常見的訓導勸誡手法,其中以八訓尤為突出。李建[8]就撰文探討過這個問題,他認為在憂患意識的影響之下,周公等人就形成了“不可不鑒于有夏,亦不可不鑒于有殷”的史鑒思想,提出了史鑒思想產生的根源。歷數過往朝政之得失興衰,告誡君王時時警懼、居安思危。同時,殷王中宗、高宗、祖甲分別體現了“無逸”思想中“以民為本”的三個不同層次,中宗“嚴恭寅畏,天命自度,治民祗懼,不敢荒寧”,時時以“敬天保民”為準則治理國家。敬者警也,因此時時警覺、有所畏懼,不敢有所放縱。高宗則“時舊勞于外,爰暨小人”,深入民生、體察民情,知其憂勞,如此才能對治國理政有更為獨到且貼切的認知。祖甲“爰知小人之依,能保惠于庶民,不敢侮鰥寡”也能夠將民中鰥寡孤獨之人施以恩惠、加以保護。這都是“無逸”思想中以民為本的體現,但是不同的君王所體現出來的程度并不同,因而他們在位時長有所差別。

之后,殷王執政情況不如人意,原因就在于他們“生則逸,不知稼穡之艱難,不聞小人之勞,惟耽樂之從”。周公在此將“逸”的弊端明指了出來——生而處于逸豫的環境之中,不知警懼,也難了解民之生也艱,不知民生疾苦,便難有利于民生,保惠民眾的舉措,只知縱欲享樂。如此一來,自然會失民心,國家之滅亡也在即。周公在縱欲享樂的“逸”與國家滅亡之間架構起的橋梁是“民心”,他更進一步地論述了這三者之間的關系。“文王不敢盤于游田,以庶邦惟正之供。”“繼自今嗣王,則其無淫于觀、于逸、于游、于田,以萬民惟正之供。”為什么君王縱欲享樂會導致民心喪失、國家滅亡?“以庶邦惟正之供”“以萬民惟正之供”,蔡沈《書經集傳》注:“上不濫費,故下無過取,而以庶邦惟正之供。于常供正數之外,無橫斂也。”若君王縱欲享樂,賦稅花費過多,容易導致橫斂暴征。加大民眾勞作的壓力,易失民心。因此,周公告誡成王不應放縱欲望,貪圖享樂奢靡,要戒奢寡欲,時時檢束自身、卑弱克己。另一方面,在提及周代先王時,周公用文王“自朝至于日中昃,不遑暇食”的例子來正面論述“無逸”之可貴,告誡成王要把握時間,夙興夜寐,以勤為徑,如此才能成就一番功業。這就不僅是防止亡國的問題,更進一步成為“興國”的實在舉措。

最后,在面對臣子和百姓時,不僅要“懷保小民,惠鮮鰥寡”,做到以民為本,還要能謙虛納諫,“猶胥訓告,胥保惠,胥教誨”。這里可說是周公的美政理想,提出了賢明之君的最高典范。

因此結合“無逸”的本義和文本內容可以將《尚書》中的“無逸”思想的內涵歸結為以下四點:以民為本、體察民情;以史為鑒、時時警懼;以勤為徑、夙興夜寐;以容為大、卑弱克己。“無逸”涵蓋的禁止之義,是周公與成王兩個主體之間的關系問題,周公所勸誡的“無逸”,既是為了防止滅國所提出的一系列對成王的限制性準則,也是為了興國而提出來的一系列建設性舉措。兩者都關乎國之存亡,可見周公在此的論述邏輯已較為完備。

自此,“無逸”思想逐漸在周代社會中得到進一步發展,成為“無逸”精神。“無逸”思想“精神化”的過程是從政治本位變為道德本位的過程,其基本內涵變化不大,但所涉及的對象卻不限于君王,而成為普世的精神。

從主體關系來看,上文提到《尚書·無逸》中存在著雙重關系,既是臣對君的訓誡,又是長輩對晚輩的訓誡。到《國語·魯語》中,也出現了不同主體關系之間針對“勞逸”問題的勸誡。《公父文伯之母對季康子問》這一篇是公父文伯之母向季康子強調“勞”的重要性,“君子能勞,后世有繼”[9]202。“勞逸”仍然關切存亡問題,但與《尚書·無逸》不同,不再是“王世存亡”,而是與家室興衰結合在一起。到了《公父文伯之母論勞逸》這一篇就更加直接,純粹是母親對孩子的教育。這就說明“無逸”不再與王室存亡緊密結合,“無逸”精神的形成伴隨著“訓”體的倫理化和個體化,其所適用的對象也不再局限于君臣,開始向其他的倫理關系延伸。

從內涵的延展性來看,公父文伯之母論勞逸從心理層面展開,最后導向的是社會道德問題。“夫民勞則思,思則善心生;逸則淫,淫則忘善,忘善之惡心生。沃土之民不材,逸也;瘠土之民莫不向義,勞也。”[9]205“勞”通向的是“善心”,逸導致“惡心”生,這里涉及社會道德問題,從“勞逸”到“善惡”,可見這不是簡單的“修身”問題,而成為社會治理、社會秩序的關鍵。《尚書·無逸》中由治國出發,轉向君主個人的修為,而《公父文伯之母論勞逸》則由個人的修為問題,轉向齊家、治國、平天下,儒家的心性修養之學在此已初見端倪。因此,將勞逸問題與善惡性理結合在一起,這就逐漸使得“無逸”成為一種文化共識,積淀成為一種文化精神,這是“無逸”精神化更為關鍵的一步。

再從行為準則來看,與《尚書·無逸》不同,公父文伯之母論述“無逸”精神從家事再延伸至國事,訓導的對象雖然只是她的兒子,但她在列舉事例之際,一一把天子、諸侯、卿大夫、士、庶人及其各自的妻子都納進來,完整地論述了每一階層都需要夙夜勤勉,不可貪圖安逸的道理。并且不同的對象有不同的“無逸”的表現,已落實得十分具體且生活化,可見此時“無逸”精神在當時已作為一種道德教育,深入人心。

二、“無逸”精神之內涵范疇在《詩經》中的體現和發展

從《尚書·無逸》的發端,再到《公父文伯之母論勞逸》等從倫理關系、文化內涵、行為準則等方面體現了“無逸”精神變為一種道德力量的發展,也可看出一種文化模式不斷在歷史長河中增添新內涵的過程。《詩經》與《尚書》關系緊密,同樣也體現和發展了“無逸”精神。

首先是“無逸”思想中包含勞與逸的關系。在《尚書·無逸》的語境下,“勞”與“逸”分別指的是君主的勤政和怠政,自律慎獨、戒除奢靡和驕奢淫逸、鋪張浪費。文中,周公勸誡成王時,提及了“稼穡之艱難”,說明當時對“勞”的重視也涵蓋了一層對“耕作”的重視。周代農業之發達也許正是這種重視的結果,陳榮照[10]就詳細地論述了這一觀點。他提到《周頌·噫嘻》中“噫嘻成王,既昭假爾。率時農夫,播厥百谷。”就是反映周王親自來催耕的情況。而由于生產關系的改革,殷代的奴隸到了周代就變成了具有半人身自由的農奴,這使得他們更加積極地去進行農業耕作。同時因為農業耕作所得與貴族之間的生存息息相關,因而他們也會更加將督促耕作這件事放在心上,可見注重“耕作”存在現實基礎。然而,這也是一種道德教化的方式。從“耕作”到有道德指向的“勤勞”,已經把勞作當成一種道德教化的手段,此時的對象便不只是帝王,也同樣指向官吏和百姓。這是“無逸思想”向“無逸精神”轉變的一種體現。

其次是上與下的關系。敬天保民是《尚書》中所提及的較為主要的思想,敬天,或者畏天命,因為敬畏天命而謹言慎行,存在著一層上與下的關系,即天命與人為。可是,敬畏天命是否還如殷人一般占據了周人生活的大部分?在《荀子·儒效》中,“武王之誅紂也,行之日以兵忌,東面而迎太歲,至汜而泛,至懷而壞,至共頭而山隧。霍叔懼曰:出三日而五災至,無乃不可乎?周公曰:刳比干而囚箕子,飛廉、惡來知政,夫又惡有不可焉。遂選馬而進,朝食于戚,暮宿于百泉,厭旦于牧之野”[11]。霍叔因天災而認為出兵不祥,想要停止伐紂。但周公以紂王的惡行為由,認為民心向背才是出兵的決勝關鍵,并不信服所謂的“天命”,由此可見,周公其實并不是真的要講敬畏天命,他所強調的更多只是在天命之下的人事。正如徐復觀先生所言,“憂患心理的形成,乃是從當事者對吉兇成敗的深思熟慮而來的遠見;在這種遠見中,主要發現了吉兇成敗與當事者行為的密切關系,及當事者在行為上所應負的責任。憂患正是由這種責任感來的要以己力突破困難而尚未突破時的心理狀態。所以憂患意識乃人類精神開始直接對事物發生責任感的體現,也即精神上開始有了人的自覺的表現”[12]。由此可見,只有擺脫了天命的絕對統治,產生的憂患意識才不同于因畏懼天命而產生的恐怖絕望。

但是在《尚書·無逸》中周公為什么又要強調敬畏天命?這只是周公為了勸誡周成王的一種手段,因為臣子對君上的說服力度不夠,所以要借助更為權威的力量——在當時便是“天命”,如此才能讓君王聽信于他。這就涉及另一層上與下的關系,即君臣關系。“憂患意識”與“無逸思想”的區別也在此。憂患意識由主體自發,而無逸者,“毋”也,隱含著一個主體對另一個主體的規訓與勸誡在其中,涉及兩者關系問題,在《尚書·無逸》中便是周公與周成王的關系。但在此之后,規訓的主體逐漸虛化成一種精神力量,成為“無逸精神”影響著后人。此外,“憂患意識”更多強調的是何以肩負起自己的責任,而“無逸精神”則是著重在憂患意識之后所產生的結果和作為,二者存在一些差異。

最后是公與私的關系。在《尚書·無逸》及整個西周政治文化背景下,公與私所包括的三種內涵:第一是君主與臣民之間的權力關系,君主的事就是公事,君主的命令就是天命,作為臣民必須服從。第二是公事與私欲的問題,一方面,當君主面臨朝廷公事與自身逸樂的私欲問題時,作為君主的臣子,他們會認為這是公事,這是他們臣子的責任,他們必須肩負起進諫教導的職責,以免讓君主之私影響了君主對公共事務的判斷和失職;另一方面,不管是君主還是臣子,都會面臨公事與私欲的問題,君主面臨的是朝廷公事與自身逸樂的問題,而臣子除了公務與逸樂的沖突,還有大國與小家的矛盾問題,即忠與孝的問題。第三是個體與社會的關聯性問題,無論君主還是臣民,他們都會面臨個體的利益與社會利益相沖突的問題。在這三層內涵中,《尚書·無逸》篇集中體現的是君主與臣民之間的權力關系,以及君主所面臨的朝廷公事與自身逸樂的問題,而其余的內涵則在《詩經》及后來的文學作品中有更多的體現,這也是“無逸精神”相比于“無逸思想”的內涵更為豐富的體現。

無論是勞與逸、上與下、公與私等關系,在《尚書·無逸》篇中都離不開一個主體——君主,因而“無逸思想”是一個特指,指的是臣子在憂患意識的觸發之下,為了國之存亡,勸誡君王應當勤于政務、愛惜賢才、把國家利益放在個人利益之上。而到了《詩經》中,“無逸精神”的主體已經虛化和泛化,成為一種道德教化的方式和一種精神力量,影響著更多的人。《無逸》是從上層的角度出發,而《詩經》則關注百姓民生,事實上這說明“無逸精神”已經普遍化,成為人們人生價值追求的一個向度,而不僅僅局限在為了防止亡國而采用的一種勸誡思想。

《詩經》作為一部心靈史、一部風物志,其中的“無逸精神”又不僅僅如儒家文化所寫,只是涉及治國安邦、建立豐功偉績這一單向的崇高情感,它還涵括了作為道德塑造內容的勞作,以及官吏乃至君王面對公務時的一種矛盾、復雜的態度等等。現就《詩經》中的“無逸精神”進行具體的探討。

三、“無逸”精神之直接體現——《詩經》中的勸勉與諷諫

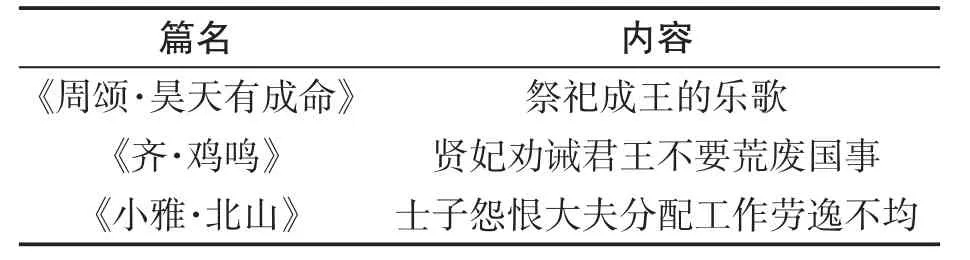

表1 《詩經》中“無逸”精神的直接體現

上文提及《尚書·無逸》中的“無逸”與“先知稼穡之艱難”聯系在一起,故所指自是以“勤作”為重。同時,“無逸”又與“勤政”有莫大的關系,《尚書·無逸》“厥亦惟我周太王、王季,克自抑畏。文王卑服,即康功田功。徽柔懿恭,懷保小民,惠鮮鰥寡。自朝至于日中昃,不遑暇食,用咸和萬民”[13]1634。就用周王室的先王們來告誡成王應要勤勉為政。而在《周頌·昊天有成命》中“成王不敢康,夙夜基命宥密”就展現了成王勤政愛民的君王形象。但在此尤為值得注意的是,“成王不敢康”之“不敢”并不存在某一特定的勸誡者,但是它又存在一個虛化的對象和一種力量讓成王有所敬畏,因而有了“夙夜基命宥密”這個行為和結果,這是“無逸”成為一種精神后所起到的作用。

與此同時,《詩經》并非全是治國大業,也有以活潑有趣的生活畫面去寫無逸精神之重要性,如《齊·雞鳴》。與《尚書·無逸》的語錄體不同,這是一篇十分有趣的對答體詩歌,一人在勸促,另一人卻一直以借口為拒,顯示出兩者截然不同的態度。美國社會學家薩克斯曾提出過“話輪”的概念,這是人們日常對話的基本結構單位,以說話者和聽話者的角色互換為標志,《齊雞鳴》一詩存在六個話輪,說話者與聽話者的身份不停在互換,形成一種推拉的效果,極大地提升了詩歌的表達張力。而且如此親密且充滿細節的對話,兩人身份應是夫妻無疑,同《鄭·女曰雞鳴》,可斷定勸促者為妻子,另一人為丈夫。《毛詩·序》言為國君與賢妃之事,“雞鳴,思賢妃也。哀公荒淫怠慢,故陳賢妃貞女夙夜警戒相成之道焉”。本事未必如此,但能確定的是此處存在勸誡者,而他們又并非朝政中的正式君臣關系,而是日常生活中的夫妻關系,雖言朝政之事,卻是以婦人之口道出,以妻子的身份表白,此算為“無逸精神”的發越。并且,描寫的空間從朝廷轉為私密的臥榻,更加說明“無逸”精神深入人心。

從《尚書·無逸》的“無逸思想”到《詩經》中的“無逸精神”,此時已不僅指代對農事勞動的“勤作”,抑或是專指臣子勸誡天子諸侯的“勤政”,還開始指涉夫妻之間的勸勉以及士大夫等普通官吏的“勤業”精神了。

以上從正面論述了“無逸”精神在《詩經》中的體現,而在《詩經》中還存在著另一種諷諫,是從反面論述“無逸”精神的重要性。無論是《詩經》中的勸勉還是諷諫,事實上這都直接體現了“無逸”精神中對夙興夜寐的勤政、勤作、勤業的肯定和追求,以及十分重要的“以民為本”的民本思想。

勞與逸并不完全關乎個人選擇,它也涉及社會制度的問題。當官吏們面對繁忙的公務,若還能在自我接受的范圍以及在社會公平正義還能基本維持的情況下,他們也許只是簡單地抱怨幾句。一旦社會貧富過于懸殊,分配制度出現問題的時候,憤懣不平之氣便一躍而起。《小雅·北山》“大夫不均,我從事獨賢”,士子怨恨大夫分配工作勞逸不均、苦樂不等。詩中連用六個對比來突出士子的艱難困苦和執政者們的安閑享樂,頗有憤憤不平之氣。這種寫法跟《無逸》中周公使用正反對比來論證無逸之重要性較為相近。“或燕燕居息,或盡瘁事國;或息偃在床,或不已于行。或不知叫號,或慘慘劬勞;或棲遲偃仰,或王事鞅掌。或湛樂飲酒,或慘慘畏咎;或出入風議,或靡事不為。”非常直白的控訴,說明此時統治階級內部之間的勞逸矛盾已十分嚴重。

《國語·周語上》記載:“諸侯春秋受職于王以臨其民,大夫、士日恪位著以儆其官,庶人、工、商各守其業以共其上。猶恐其有墜失也,故為車服、旗章以旌之,為贄幣、瑞節以鎮之,為班爵、貴賤以列之”[9]37,不只是勞作本身分配不足,更重要的還是勞作之后所享的成果更是差異巨大。《國語·晉語四》“公食貢,大夫食邑,士食田,庶人食力”[9]371,一層一層的剝削,使得最底層的百姓苦于勞役,發出這樣的憤慨之音也不足為奇了。但這是否說明他們不喜愛勞作,貪圖安逸?答案正與此相反,恰恰因為他們反對不勞而獲,反對貪圖安逸,而發出了重新合理分配勞作的渴望,這是從反面論證“無逸精神”的現實存在性。

抱怨分配工作勞逸不均涉及了“勞與得”的問題,如果在合理的社會制度之下,勞動所得與付出的勞動成正比,那人們或許不會如此怨聲載道。一旦社會分配嚴重失衡,多勞未必多得,人們所謂的“無逸”里帶著不平,“勤”里帶著“苦”,那社會秩序自然是岌岌可危,“無逸精神”也無從談起了。

四、“無逸”與公私取舍——《詩經》對勞逸的辯證書寫

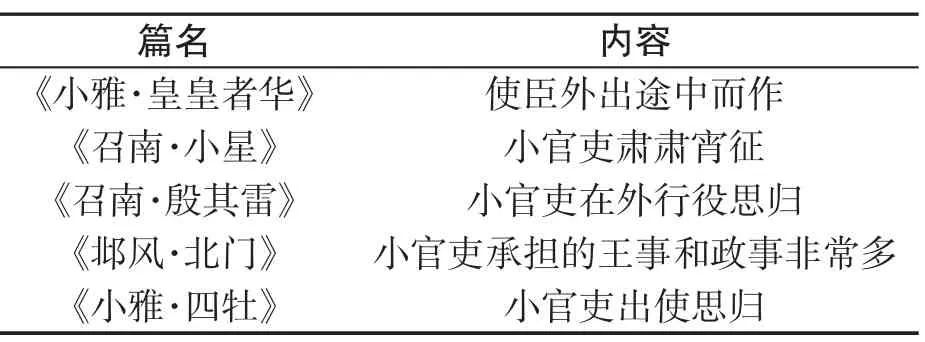

表2 《詩經》中“無逸”精神的辯證書寫

“無逸精神”不僅包括勤作、勤政,還包含勤業在內,但官吏們在面對繁忙的公務時是否都能始終如一地保持這一種兢兢業業、勤勤懇懇的態度,答案自是可待商榷的。

《詩經》描寫小官吏政治生活的詩篇并不少,如《小雅·皇皇者華》。其詩主旨頗有爭議,毛詩序言“君遣使臣也”,故后多認為送征夫之詞。《韓詩外傳》所引詩中篇句為“莘莘征夫,每懷靡及”,講述的是趙王遣使者到楚國出使的事[14]228-229。文中講述趙王在出使前,對使臣言“必如吾言,慎無失吾言”,而使臣回應以“……故明王之使人也,必慎其所使,既使之,任之以心,不任以辭也”,因而“莘莘征夫,每懷靡及”如何也不能是趙王在使臣出使前所講的,這很大可能是使臣的謙辭。此詩描寫了使臣出使的種種場景,首先馬的狀態非常好,不同于《周南·卷耳》中“虺隤”“玄黃”“瘏矣”等馬的病態,《小雅·皇皇者華》中的馬不僅高大,而且毛色美、裝飾美,意氣風發,如同使臣的狀態,用動植物的狀態來指稱人的狀態,是《詩經》中常用的手法。其次詩中連用了四個“載馳載驅”,增添了文中的氣勢,也可以看出使臣為了公務馬不停蹄、勤勤懇懇的樣子。最后使臣“周爰咨諏”“周爰咨謀”“周爰咨度”“周爰咨詢”,到處訪問商討,但還十分謙遜地稱自己為“駪駪征夫,每懷靡及”,說明其對自己的要求非常高,對自己的公務十分上心。這是描寫使臣鞠躬盡瘁的勤業精神,是“無逸”精神的典型體現。

而《召南·小星》亦是小官吏行役途中所作,兩篇的主旨和格調卻完全不同。從星辰分布的“三五在東”到看到指定的“維參與昴”,一方面說明時間的流逝,工作時間之長,另一方面也表明小官吏觀察得越來越細致,突出了他內心的孤寂。這是《尚書》中所不曾提及的層面,這并非作為一個完美的“君王想象”而出現,而是一個真實的“人”的存在,突出的是其內心的真實感受。此外,《無逸》中表明時間之緊迫,是以人的行為表現出來,而《詩經》中則采用比較客觀的星象來點明時間的流逝,這一寫法較《尚書》更為新穎。從空間來看,小官吏所處的環境也十分凄清——“肅肅宵征”,日夜兼程,只有自己一人。而“夙夜在公”“抱衾與裯”更是突出了小官吏為忙公務只能四海為家的苦楚。這實際已經點出了古代士大夫所面臨的人生難題之一,即公與私的矛盾。《召南·殷其雷》同樣也體現了這一問題,在“莫敢或遑”“莫敢遑息”“莫敢遑處”等幾句表明小官吏盡公盡職之后,連續用了三句“振振君子,歸哉歸哉!”來表明哪怕是振奮有為的君子也會思其歸,突出了“公與私”“家與國”的關系問題。這是在主動積極有為的“無逸精神”之后,所提出的一個更為普遍且充滿人生真實性的問題。

那《召南·小星》中的小官吏如何面對這個問題?他只是無奈地嘆一聲“寔命不同”,把所有的問題歸結到了“命”。因為天命即不可扭轉之事實,且有已定之安排,就算他再如何抗爭也改變不了,于是只好接受。這不同于其他篇章強烈的諷刺,這個小官吏只是平靜地嘆息了一聲,但工作依舊進行。不同于那種至大至剛的浩然之氣,要“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”的雄心壯志,這樣的嘆息就顯得很真實,能夠突出人性的多元,是從神性回歸到人性的一種體現。這也是為什么要稱《詩經》為中國現實主義詩歌的源泉,現實本身就充滿了各種回避、怠惰與不公,且這個官吏所承擔的公務比他所能承受的更多,“夙夜在公”是對生理的一種挑戰。在“盡瘁事國”的無逸精神之外,有一句這樣的嘆息,實屬人之常情。但這個小官吏又不至于怨憤,他知道這是一種本分,因而沒有在行動上放棄,也不在言語中表達強烈的不滿,他只是平靜地嘆息,正如方玉潤《詩經原始》所言“此詩雖以命自委,而循分自安,毫無怨懟詞,不失敦厚遺旨,故可風也”[15]111。《詩經》之溫柔敦厚之風在此有所體現。這和《邶風·北門》中描寫的小官吏十分相似,他被王事和政事壓得喘不過氣,“出自北門,憂心殷殷。終窶且貧,莫知我艱”。一方面是因為這個官吏所承擔的政事實在太多,“王事適我,政事一埤益我”“王事敦我,政事一埤遺我”等句子都說明作為一個底層的官吏,公務繁忙。另一方面則是來自家中的壓力,“我入自外,室人交徧謫我”,作為底層官吏,收入并不多,所以生活更為窘迫,家中因此責難他。來自公與私的雙重壓力,迫使他不得不“無逸”,最后情緒實在無法排遣,只好將其歸于“天命”,“已焉哉!天實為之,謂之何哉!”此時便將“無逸精神”從一種積極主動的作為延伸至對于現世生活的實際考量而做出一種選擇,這自然帶有一些消極成分在里面,但卻更為真實地反映了當時底層官吏和士族所面臨的人生難題。這種公私之間的辯證書寫實與無逸精神相承,但是《詩經》中對于個體真實感受的加入——內心的孤寂、生理極限的挑戰、小家私情的考驗等,使得“無逸”精神多了一層對生命的珍重與更多元的價值取向。

對于公私問題,《小雅·四牡》或許有另外一種回答。

四牡騑騑,周道倭遲。豈不懷歸?

王事靡盬,我心傷悲。

四牡騑騑,啴啴駱馬。豈不懷歸?

王事靡盬,不遑啟處。

翩翩者鵻,載飛載下,集于苞栩。

王事靡盬,不遑將父。

翩翩者鵻,載飛載止,集于苞杞。

王事靡盬,不遑將母。

駕彼四駱,載驟骎骎。豈不懷歸?

是用作歌,將母來諗。

《小雅·四牡》同樣是描寫使臣出使的詩,但明顯已與《小雅·皇皇者華》不同。同樣是寫馬,這里的馬是疲憊狀,而在詩中與馬成為對比的是“翩翩者鵻”,鵓鳩鳥閑適翩躚,并有所歸,不似馬四處奔波。毛傳云:思歸者,私恩也。靡盬者,公義也。這里的“勞逸問題”也是“公私問題”,而詩中主人公的情感傾向其實非常明晰,盡管他仍然盡公盡職,認真完成自己的分內事,但他還是為“不遑將父”“不遑將母”而感到“我心傷悲”,說明他內心更想歸家。但他不歸家,不停止勞作的原因是什么?除了王命不可違以外,同時也證明“無逸”是為了“事親”。《韓詩外傳》言:“非君之土地無以養處吾親,非君之祿無以養吾親,非君之爵無以尊顯吾親。受之于君,致之于親。凡事君,以為親也[14]227。”因而此處的“無逸精神”就不僅僅是對于公務的一種勤勤懇懇的態度和行為,它同樣指向人倫關系,為事親而盡公,為事親而無逸。

事實上,上文所提及的幾首詩都沒有非常強烈的批判,而只是或歸于天命,或感到進退維谷,或落于現實,體現出真實的人生狀態,但最后也并不與“無逸精神”相悖,仍然在行動上體現了這個民族自古而有之的勤奮基因。“無逸精神”至此也成為更廣闊的代名詞,官吏們在進行公私取舍時,盡管他們會有少許嘆息,會因為小家之私而有所動搖“無逸精神”,但仍舊還體現出積極有為、勤勤懇懇的狀態,也說明了“無逸精神”在落于公與私的現實取舍之后,仍能起作用。這個層面是《尚書·無逸》中不曾涉及的,而《詩經》卻一一呈現,此后文學書寫中的公私矛盾、忠孝難全也由此發展開去了。

五、“無逸”的反向表達——《詩經》對佚樂的書寫

表3 《詩經》中“無逸”精神的反向表達

如果前面那些詩篇多多少少都有一些正面涉及“無逸精神”的意味,那《詩經》中也存在這樣一些詩歌是大肆寫貴族生活的奢靡,或者是提倡要及時行樂的,與“無逸精神”有些許的出入。

《唐·蟋蟀》“蟋蟀在堂,歲聿其莫。今我不樂,日月其除”,意識到歲月不待人,需要及時行樂,但又更清醒地意識到享樂的盡頭就是“樂極生悲”,所以還是要“好樂無荒,良士瞿瞿”。因而有學者認為這是先民生命意識覺醒的初體驗,開始意識到時不我待、生命短暫的哀愁,這種文學主題在六朝詩歌,尤其是古詩十九首中表現得特別多。但與六朝詩歌“驅車上東門,游戲宛與洛”截然不同的是,《詩經》充分體現了“樂而不淫,哀而不傷”的特點,即使意識到生命短暫需要及時享樂,也仍然不敢“致荒本業”。這也說明此時“無逸”的要求并沒有如此苛刻了,只要不是放縱,稍微安樂、閑適一些都是允許的。

歷來關于《唐·蟋蟀》的主題爭論不一,除了《毛詩序》謂刺晉僖公,其余大部分都指向了因感時傷懷而在及時行樂與自我警醒之間的徘徊。朱熹《詩集傳》解析曰:“唐俗勤儉,故其民間終歲勞苦,不敢少休,及其歲晚務閑之時,乃相與燕飲為樂。而言今蟋蟀在堂,而歲忽已晚矣。當此之時而不為樂,則日月將舍我而去矣。然其憂深而思遠也,故方燕樂而又遽相戒曰,今雖不可以不為樂,然不已過于樂乎?蓋亦顧念其職之所居者,使其雖好樂而無荒,若彼良士之長慮卻顧焉,則可以不至于危亡也”[16]。同樣的,方玉潤《詩經原始》中認為這是“唐人歲暮述懷也”,“其人素本勤儉,強作曠達,而又不敢過放其懷,恐耽逸樂,致荒本業。故方以日月之舍我而逝不復回者為樂不可緩,又更以職業之當修勿忘其本業者為志不可荒”[15]252。盡管每個人所指向的行樂還是自省的比重不同,但主旨大多提及不要過度逸樂。“無已大康,職思其憂。好樂無荒,良士休休”,無,毋也,帶有勸誡的成分,可見即使文中提及要及時行樂,但事實上仍無忘了“無逸精神”。

但也并非那些提倡及時行樂的詩篇都會有轉筆,如《唐·山有樞》這一詩篇的筆法就十分奇特,歷來關于這首詩的主旨爭議也是非常大的。《詩序》言刺晉昭公也,朱熹《詩集傳》認為是及時行樂的,季本的《詩說解頤》認為是批判儉不中禮的,甚至有人認為是抗婚的[17][18]。抗婚屬現代人之解,而儉不中禮則是明代后起,都不太符合當時詩篇的語境。《唐·山有樞》詩序言刺晉昭公也,但昭公在位僅六年,不足以引起如此軒然大波,且《唐·山有樞》下一首《揚之水》講的便是晉昭侯與桓叔之事,晉昭侯比晉昭公早了兩百余年,若講完晉昭公再講晉昭侯,如此順序且跳脫之大未免不太合理。陸德明《經傳釋文》言昭公,《左傳》《史記》作昭侯。孔穎達《毛詩正義》、嚴粲《詩輯》都按晉昭侯之事解,如此可見詩篇所言即晉昭侯之事。嚴粲《詩輯》解釋道“昭公死亡已迫,此詩言與其坐待死亡,不若為樂,欲激發之使之戒懼”[19]。可見他并不認同如今流行的“及時行樂”之說,而認為是借及時行樂而使晉昭侯有所警覺。但通讀全詩,幾乎都是放浪形骸之語,并不見一句言警覺禍在旦夕,即使如漢賦勸百諷一,也仍會曲終奏雅,因而此說稍顯牽強。方玉潤《詩經原始》解“此類莊子委蛻、釋氏本空一流人語”,認為如《蟋蟀》一詩好樂無荒,也只是為了守住富貴,但人世無常,富貴不能守,何不如及時行樂,活在當下。詩篇確如方氏所說,及時行樂之間又隱隱透出一種虛無之感,常常牽扯到死后之事,“宛其死矣,他人是愉”“宛其死矣,他人是保”“宛其死矣,他人入室”。但此詩又未必不與晉昭侯有關,時君將亡,末世之嘆也合于情理,未必就要勸勉及早修政。全詩以山有樞、隰有榆起興,《詩經·檜風》中《隰有萇楚》也有同樣的起興,講述的是檜將亡時貴族的悲觀厭世之情。前人解詩往往著重于萇楚,不曾在意“隰”,低洼的濕地更像是人生境遇的一種指代,而《唐·山有樞》中“山”與“隰”指代的也是人生境遇的起伏跌宕。晉昭侯在存亡之際,為其感到哀嘆,在勸其及時行樂的背后,是深深的悵惘。此詩與“無逸精神”背道而馳,不再勸誡及時當勉勵而是及時行樂的放浪之語,在這種看似對無逸精神極度否定的情況下,卻隱隱透露出一種信息:人們惜時或重視生命的方式竟然只剩下了享樂,這種生命的極度空虛感是“無逸精神”的缺失,更是存亡之際的無奈與痛心。《小雅·頍弁》同樣也是寫幽王時貴族們對于國運的悲觀從而及時行樂的情景,詩篇大寫宴會時的奢靡場面,但最后竟以“死喪無日,無幾相見。樂酒今夕,君子維宴”結尾,盡管彼此相勸要及時行樂,但仍體現出深沉的悲痛。

由此可見,“無逸精神”與國家運勢息息相關,并非在國家存亡之際,無逸精神就能如一股堅不可摧的精神力量力挽狂瀾,而是只有當國家運行得當,社會制度合理之時,“無逸精神”才能發揮它的作用,成為鼓舞人心的一種力量,這樣的精神文明史的發展規律也實在是耐人尋味。

總的來說,《詩經》中的“無逸”精神在《尚書·無逸》的“無逸”思想——以民為本、體察民情;以史為鑒、時時警懼;以勤為徑、夙興夜寐;以容為大、卑弱克己的基礎上,增添了新內涵。在勤作、勤政、勤業之外,不再是簡單的盡瘁為公,而是在“公與私”之間的徘徊與猶豫,大國與小家的關系問題開始逐漸成為官吏們一生面對的難題。在勞作之外,關注勞動所得,關注社會制度的分配問題,意味著不再對君主或統治者個人的德行寄予厚望,而是開始著力于社會制度的建設來治理天下,盡管仍然懷抱著“以民為本”的精神,但所采用的方式已有變化。官吏們所面臨的生理挑戰或者是及時行樂這一主題的出現,透露出人們開始注意到自己生命存在之重要性,自此,“無逸”精神也包含了一層對生命的珍重在其中。從文體學的意義上講,《尚書·無逸》如果能作為“家訓”的起源,那《齊風·雞鳴》也可視作“家訓”體的變體,只是訓導者和被訓導者為妻對夫,專題論說文為對話體的差別。除此之外,用動植物的狀態來指稱人奮發圖強的狀態、采用比較客觀的星象來點明時間的珍貴等也都成為《詩經》書寫無逸精神的獨特之處。

自《尚書·無逸》之后,“無逸”成為文學表達中常見的題材,散文、詩歌直至后來揚雄、司馬相如等人的賦,到了宋元之際,還有圍繞無逸圖專門而作的《無逸圖賦》,可見其重要程度之高。但“無逸”精神仍是這些創作的根基,從《尚書·無逸》的無逸思想出發,逐漸延伸發展成為一種獨特的民族精神,時至今日,無逸精神仍不可或缺。這不僅是因為它所包含的“勞與逸”“上與下”“公與私”“勞與得”等關系在現代社會仍是我們普遍面臨的難題,而且在于人們對于工作與生活的態度發生了很大的變化。在社會制度的不斷變革之下,或許人們正如馬克思所預言的那樣,慢慢變成勞動的工具,于是更多的年輕一代選擇“躺平”,來抵制這種異化。這和《詩經》中的選擇及時行樂又有何不同?無論是及時行樂還是“躺平”,其實都是一種無奈、一種被動的選擇。呼吁“無逸精神”的回歸,是為了不成為勞動工具化被動為主動,選擇你所鐘愛的事業,成就你的志業,如此,才能在勞動中享受愉悅,才能實現人生價值。