運動康復聯合物理療法對體育院校大學生急性肩袖損傷肩關節功能恢復的影響

——以德州學院體育學院大學生為例

溫 堅,劉衛東,田正奎,張國棟

(德州學院體育學院,山東 德州 253200)

急性肩袖損傷是體育院校大學生常見的運動型損傷之一,多見于肩關節運動較為頻繁的運動,如網球、排球、羽毛球、投擲類運動等,主要癥狀為肩關節運動范圍受限、劇烈疼痛,嚴重影響大學生的日常訓練和生活,如治療不及時可能導致關節攣縮而形成永久性功能障礙。肩袖包繞于肩關節,以肌肉組織為主,另有少量致密結締組織,主要功能為保持肩關節的穩定性。體育院校大學生在長期的訓練、運動中容易造成肩部肌腱慢性受損,致使肩關節穩定性降低,在運動強度突然增加時容易導致急性肩袖損傷。本文以運動康復聯合物理療法對體育院校大學生急性肩袖損傷肩關節功能恢復的影響為研究對象,對德州學院體育學院2020級和2021級急性肩袖損傷大學生(N=90)進行治療干預,探討運動康復聯合物理療法與傳統物理療法施治后的康復效果差異。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以運動康復聯合物理療法對體育院校大學生急性肩袖損傷肩關節功能恢復的影響為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法查閱運動康復與傳統物理療法治療急性肩袖損傷及肩關節功能恢復相關文章與書籍,為實驗提供理論基礎,作好方法學上的準備。

1.2.2 實驗法(1)實驗對象:選取德州學院體育學院2020級和2021級急性肩袖損傷大學生90人(男大學生62人、女大學生28人),平均年齡為20.3±1.2歲,所有大學生均經MRI明確診斷,均自愿參與本實驗。根據隨機抽樣法將其分為實驗組和對照組各45人(男大學生31人、女大學生14人),2組的性別、年齡等一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。(2)實驗方法: 對照組采用傳統物理療法,首先囑咐大學生應制動休息,使用中藥藥物離子導入儀、超聲治療儀,再對對照組大學生患側肩周放置電極,電量為使局部肌肉微收縮為宜,每天治療1次,每次20min,1個療程15d;另外超聲治療儀探頭置于對照組患側肩頭處,連續超聲模式,強度為0.5~1.2W/cm2,每次10min,1個療程15d,均治療2個療程。實驗組在對照組的基礎上聯合使用運動康復治療,具體措施如下:第一階段3d,受傷肩部制動,如疼痛較為嚴重可使用寬三角巾懸吊前臂至胸前,盡量減少肩部的活動范圍以降低疼痛程度,充分休息,為快速康復打好基礎;第二階段4~15d,疼痛程度降低后給予物理治療,改善局部血液循環,提高局部軟組織營養狀態,治療方式同對照組。第三階段16~30d,進行肩部關節康復訓練,包括:①牽拉訓練,患側肩部內收內旋,外展外旋、后部拉伸等,訓練師可幫助大學生牽拉,以恢復胸大肌、胸小肌、三角肌、后部關節囊力度,牽拉時動作輕柔、循序漸進;②關節活動訓練,待疼痛完全消失后,肩關節穩定性尚可時,訓練師可大學生指導進行生理運動訓練,以外展、岡上肌訓練為主,主要針對肌群包括斜方肌、前驅肌、內旋肌、前鋸肌等;③肩胛骨控制訓練,主要訓練部位為斜方肌下部和肩胛骨,以上旋動作為主,以上訓練方式需根據大學生傷情適當調整,訓練時間需要30min/次。(3)檢測指標:比較2組大學生肩關節恢復情況。肩關節功能采用美國加州大學肩袖損傷專業評分系統(UCLA)進行判定,滿分35分,包括疼痛、功能、徒手前屈肌力、主動前屈肌力、滿意度5項內容。分值與肩關節功能成正比。

1.2.3 數理統計法采用SPSS 19.0軟件進行數據分析,計量資料采用()表示,檢驗方法為t檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果與分析

2.1 實驗結果

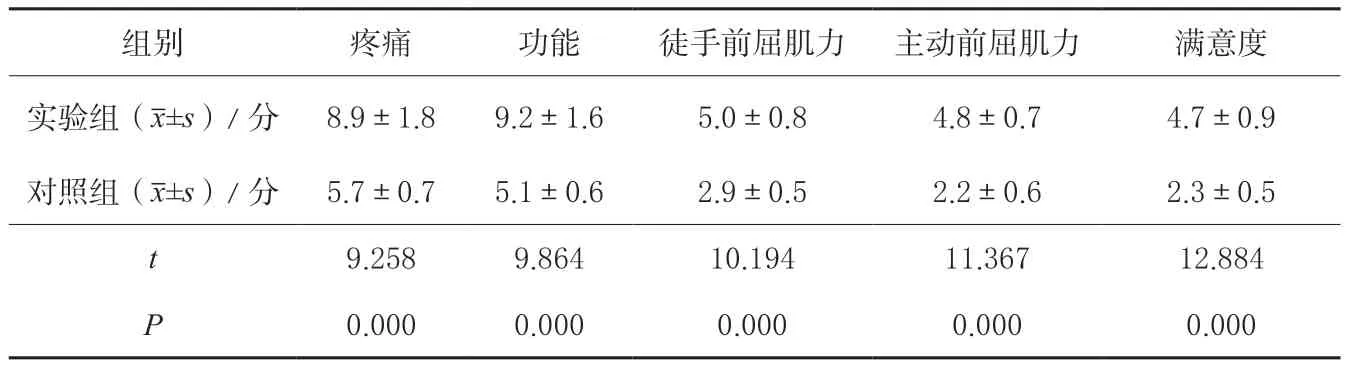

實驗組采用運動康復聯合物理療法和對照組采用傳統物理療法對急性肩袖損傷肩關節功能進行恢復干預兩個療程。表1顯示,經過不同的治療方法治療兩個療程后,用美國加州大學肩袖損傷專業評分系統(UCLA)進行判定,實驗組與對照組恢復后判定值分別為疼痛8.9±1.8分、5.7±0.7分,功能9.2±1.6分、5.1±0.6分,徒手前屈肌力5.0±0.8分、2.9±0.5分,主動前屈肌力4.8±0.7分、2.2±0.6分,滿意度4.7±0.9分、2.3±0.5分。恢復效果實驗組都顯著優于對照組(P<0.05),說明運動康復聯合物理療法在急性肩袖損傷肩關節功能恢復中優于傳統物理療法。

表1 2組肩關節恢復情況比較表

2.2 討 論

肩袖用于包繞盂肱關節,是肩關節旋轉、內收、后伸、外展的動作支撐。肩袖的主要組成部分為骨骼肌和堅韌的致密結締組織,但肩關節長期頻繁活動,在強大外力的突然作用下常導致急性損傷,是從事體育運動大學生常見的受傷部位,如不能采取科學有效的治療方式,會損傷大學生肩關節的運動功能,嚴重者甚至會喪失從事體育運動的可能性。

物理治療為急性軟組織損傷的主要治療手段之一,包括短波、超聲波等治療方式,可有效地增加局部血液循環,幫助消散炎癥、緩解疼痛,同時超聲波可加速病損組織修復進程,降低炎性反應,降低粘連程度,中頻電刺激萎縮肌肉有助于恢復肌肉活力,但僅使用物理療法很難使肩關節功能恢復至理想狀態。本文研究在物理療法的基礎上增加運動康復治療,根據受傷階段的不同采取不同的康復模式,改善肩關節活動受限、半脫位狀態,循序漸進的訓練模式可幫助大學生肩關節恢復正常或大致正常,運動康復還可降低疼痛程度、緩解水腫,避免肌肉萎縮,改善關節活動度,物理療法與運動康復兩者聯合使用具有協同作用,有助于肩關節的全面恢復。李沭、李靜、姚冬英在《分階段康復訓練對運動性肩袖損傷關節鏡術后肩關節功能恢復及疼痛的影響》一文中選取采用關節鏡手術治療的84例運動性肩袖損傷患者,42例患者術后常規進行康復鍛煉(對照組),42例患者術后在常規康復鍛煉的基礎上,加行分階段康復訓練(實驗組),比較2組術后8周、術后16周的Fugl-Meyer評分、肩關節UCLA疼痛評分、肩關節UCLA功能評分總分、肩關節肢體活動度評分、肌力評分,其中40例實驗組患者完成干預治療并獲得完整隨訪,41例對照組患者完成干預治療并獲得完整隨訪,隨訪時間平均4個月。結果顯示,實驗組患者術后8周、術后16周Fugl-Meyer評分、肩關節UCLA疼痛評分、肩關節UCLA功能評分總分、肩關節肢體活動度評分、肌力評分均高于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時實驗組滿意度評分較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),證實階段性康復訓練對肩袖損傷關節功能的有效性。許易在《運動康復+物理療法對急性肩袖損傷患者屈關節、外旋關節活動度(ROM)的影響及其療效分析》一文中,選取浙江體育職業技術學院急性肩袖損傷患者86例為實驗對象,并將其隨機分為對照組和實驗組,每組各43例,對照組患者采用物理療法,實驗組患者在對照組患者的基礎上采用運動康復訓練。比較2組的臨床效果及關節功能。結果顯示,實驗組的優良率高于對照組(P<0.05);實驗組的肩關節功能、前屈ROM、外旋ROM以及滿意度均高于對照組(P<0.05),說明在物理療法的基礎上運動康復治療可提高療效,降低患者疼痛程度,有利于患者康復進程。劉晨光在《物理療法配合運動康復治療急性肩袖損傷的臨床療效評價》一文中,選取82例急性肩袖損傷患者,采取隨機數字表法分為實驗組和對照組,每組41例。對照組實施物理療法治療,實驗組在對照組的基礎上配合運動康復治療。對比2組臨床治療效果以及治療后美國加州大學肩袖損傷專業評分系統(UCLA)評分,結果顯示,實驗組的優良率97.56%明顯高于對照組的80.49%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療后,實驗組的肩關節功能、疼痛、徒手前屈肌力、主動前屈功能、患者滿意度評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),充分證實了運動康復治療對急性肩袖損傷臨床治療的有效性。江澤、劉笑宇、連林立等在《運動康復療法聯合超聲引導下藥物注射治療肩袖損傷45例臨床觀察》一文中,將90例肩袖損傷患者采用隨機數字表法分為對照組和治療組,每組各45例。對照組給予超聲引導下藥物注射治療,治療組在對照組治療方法的基礎上聯合運動康復療法。4周后比較2組的臨床療效,以及治療前后的視覺模擬評分法(VAS),Constant-Murley肩關節評分,血清前列腺素E2(PGE2)、5-羥色胺(5-HT)、內皮素-1(ET-1)、一氧化氮(NO)的含量。結果顯示,治療后2組VAS評分,血清PGE2、5-HT、ET-1、NO含量均明顯降低,Constant-Murley肩關節評分明顯升高,與同組治療前比較差異均有統計學意義(P<0.05),且治療組的改善更明顯,與對照組治療后比較,差異均有統計學意義(P<0.05);對照組患者總有效率為80.0%(36/45),治療組患者為97.8%(44/45),2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。這充分證實運動康復療法聯合超聲引導下藥物注射治療肩袖損傷臨床療效,可明顯減輕患者疼痛,改善肩關節運動功能,降低血清PGE2、5-HT、ET-1、NO含量。

本文研究中,實驗組治療后肩關節恢復效果顯著優于對照組,也充分證實這一方法的有效性。綜上,運動康復聯合物理療法治療急性肩袖損傷可緩解疼痛、提高關節恢復療效。