“雙減”政策背景下學校體育課程與教學改革的困境與路徑研究

李潔賢,周結友

(1. 廣州體育學院研究生院,廣東 廣州 510500;2. 廣州體育學院全民健身中心,廣東 廣州 510500)

2021年中共中央、國務院關于《進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱“雙減”政策)中強調,落實立德樹人根本任務,減輕中小學生學業負擔和促進學生健康成長。其目標方向與我國學校體育改革目標相吻合,為學校體育課程與教學改革提供了重要指引和戰略機遇。然而目前我國學生體質問題仍然嚴峻;同時,隨著教育改革的深化,我國體育課程斷鏈和教育資源不均衡等問題更為突出,學校體育課程與教學改革已迫在眉睫。因此,在“雙減”政策背景下,我國學校體育課程與教學改革的現實困境是什么,如何深化我國學校體育課程與教學改革,是深化體育課程改革和促進學生健康成長的關鍵問題。本文對新時代學校體育課程與教學改革困境進行梳理,并探討其改革路徑,旨在為提高學生體質、促進學校體育課程與教學改革并進一步落實“雙減”政策提供理論參考。

1 “雙減”政策背景下學校體育課程與教學改革的內涵與困境

1.1 學校體育課程與教學改革的內涵

“雙減”是指通過有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔,促進學生全面發展、健康成長。而在學校體育改革方面,2020年國家體育總局、教育部《關于深化體教融合促進青少年健康發展意見》中提出,樹立“健康第一”的教育理念,深化體教融合發展。同年,國務院《關于全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》中強調,以“立德樹人”為根本,構建培養學生全面發展的高質量教育體系。2022年教育部頒布的《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》中提出,落實“雙減”政策要求,義務教育階段在保持體育課總課時數不變的基礎上優化課程設置。

因此,“雙減”政策背景下學校體育課程與教學改革主要以落實立德樹人根本任務和“健康第一”的教育理念為宗旨,以培養學生核心素養為導向建設高質量的體育教育體系,進一步促進學生的全面發展和身心健康成長。

1.2 我國學校體育課程與教學的現實困境

1.2.1 缺乏對學生運動技能發展的關注和對學生核心素養的評價由于我國對學生體育健康干預的研究起步較晚,以致目前仍缺乏對學生運動技能發展的關注和有效的評價策略。一方面,教育部門對學生基本運動技能發展的關注度不足,未把基本運動素質真正融入學生的體育活動課堂,導致學生基本運動技能發展需求未得到充分的滿足。另一方面,從評價角度來看,由于過去“考試中心論”等思想根深蒂固,導致大部分學校仍以運動技能評價為主,而未開展健康行為和體育品德的相關評價。此外,由于過去課程評價主要由專家和體育部門參與,忽略了家長和學生的真正需求,不利于學生核心素養的發展。

1.2.2 體育課程斷裂與課堂運動負荷不足由于我國課程類型、內容設計、教學組織仍較為傳統,以致體育課程與教學中出現“無運動量、無戰術、無技術”的三無現象,而學生中存在“沒能系統地掌握一項體育項目”“運動負荷不足”等問題。剖析上述問題,其原因主要總結為兩個方面:一方面,學校體育課程與教學斷裂。目前我國學校體育課程與教學存在“繁、淺、偏、斷”的問題,即繁多無序、蜻蜓點水、偏離目標、學段斷裂。另一方面,課堂運動負荷不足。由于大部分體育教師對體育課程的負荷指標認識不深和重視度不足,導致學校體育課程與教學內容設置出現“練習密度、運動強度和心率指標不達標”等問題。

1.2.3 教育資源分配不均衡與“家校社”參與不協同“雙減”政策強調“在提高教育教學質量中要促進義務教育優質均衡發展,在配套治理中要明確家校社協同責任”。但目前我國學校體育的教育資源分配不均衡,家庭和社會較少參與等問題突出。第一,在教育資源方面,城鄉的經費、師資和場地設施等體育資源差距較大,如城市學校體育課程與教學具有多元化的特點,而鄉村學校體育課程與教學則在努力填補教育資源供給不充分和分配不平衡的問題。第二,由于社會與家庭對學校體育的重視度不足,形成了“以學校為主,家庭和社會較少參與”的教育模式。

2 “雙減”政策背景下學校體育課程與教學的改革路徑

2.1 關注學業質量

2.1.1 培育學生核心素養在“雙減”政策背景下,關注學生運動能力、健康行為和體育品德三大核心素養是促進學校體育課程與教學改革的必然要求。首先,加強學生基本運動能力發展。除了通過開展體育游戲來提高學生的體能素質和身體協調能力外,還可通過游戲化教學和趣味化情景的方式提高學生的參與積極性。其次,培育學生的健康行為。通過體育課程提升學生對疾病預防等健康行為的感知和運動風險預防處理等健康管理的能力,同時引導學生正確對待肥胖等個人健康問題。最后,強調學生的精神培養,學校體育課程與教學可通過結構化技能教學和團隊活動來提升學生的社會責任感和道德感,進一步推進學生核心素養的全面發展。

2.1.2 強調學業質量評價和多元主體評價“雙減”政策對學校體育提出了更高的要求,在體育教學評價中應重點關注學業質量評價和多元主體評價。首先,關于學業質量評價需強調兩點:一是在運動能力發展中強調綜合性評價,把運動能力與文化成績的評價體系有機結合,使學生運動能力評價成為學業評價和升學考試的組成部分;二是在健康行為和體育品德評價中強調過程性評價,時刻關注學生課堂和生活中的健康和品德行為,探索適合不同學生群體的綜合素質評價模式。其次,在體育課程評價中要落實多元主體評價,把教師、學生作為評價主體并重視學生的課程評價和學習反饋,同時不可忽視社會和家長的評價意見,使社會、教師、家庭、學生等主體形成對話合作模式。

2.2 優化課程教學

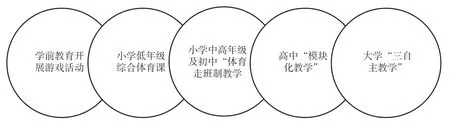

2.2.1 落實體育課程“一體化”模式在“雙減”政策和學校體育改革背景下,應積極推進大中小(幼)體育課程相銜接,加快落實學前教育游戲化、小學課程多元化、初中課程項目化、高中課程模塊化、大學課程自主化的體育課程一體化模式。

具體而言:第一階段為學前教育,適合通過游戲活動培養幼兒的體育興趣和促進機能發展;第二階段為小學低年級(1~2年級),可通過傳統的體育課提高學生的體育認知和素養;第三階段為小學中高年級(3~6年級)和初中,逐步實行“走班制教學”,按學生興趣自主選擇體育項目;第四階段為高中,可打破行政班的教學模式實施“模塊化教學”;第五階段為大學,實行學生自主選擇運動項目、上課時間、授課教師的模式。(圖1)

圖1 體育課程“一體化”模式流程圖

2.2.2 注重結構化知識與技能教學通過落實“教會、勤練、常賽”結構化教學模式,進一步深化體教融合推進體育課程與教學改革。一是“教會”,學校除了通過聘請退役運動員或體校教練員為學生提供高水平的運動技能培訓,還可以通過實施結構化體育知識與技能教學來創新教學模式,如在設計排球課程時,先學“發球+接球”,再學“發球+墊球”,最后進行課堂比賽。二是“勤練”,學校不僅需要豐富學生課余的興趣類體育活動,而且需要社會與家長共同引導學生積極參與課外體育鍛煉。三是“常賽”,學校應加強與社會體育俱樂部的合作,成立具有傳統體育特色的俱樂部或社團,并定期舉辦校際競賽,通過“以賽代練”深化課程內容、提高學生技能水平和增強學生體育意識。

2.3 改善教育環境

2.3.1 促進體育教育資源均衡發展結合“鄉村振興”計劃,縮小城鄉學校體育教育水平的差距,有助于促進學校體育課程與教學的均衡發展。第一,加大鄉村學校體育與城鄉體育公共服務的合作。例如,通過整合鄉村學校體育和城鄉體育公共服務資源,拓展鄉村公益性校外培訓并向學生提供更多課后體育活動。第二,推動城鄉學校體育的師資力量均衡發展。例如,完善“跨校兼課”“結對幫扶”等機制,保障鄉村體育教師工資和推動優秀師資向鄉村輸送。第三,加快優質線上體育教育資源共享。例如,政府部門可利用大數據、物聯網、人工智能、5G等數字技術加強城鄉體育設施建設,推動城鄉體育教育資源共享,全面提升城鄉體育的教學質量。

2.3.2 實現“家學社”共育升級“雙減”政策背景下,學校體育如何促進學生的全面發展成為各界人士關注的焦點。學校體育應強調以學生為主體實施“家校社”共育(圖2),并根據學生特點實施因材施教。首先,學校起主導作用,負責傳授知識,主動引導家長和支持社區參與學校體育建設;其次,家庭起基礎作用,負責價值塑造,家長需要正確引領學生參與課外體育活動和完成體育課外作業;最后,社會起協助參與,負責能力培養,除了全面規范校外體育培訓機構培訓行為外,社會還應加大體育場地、體育指導和賽事活動等公共體育服務向學生免費或低價供給。

圖2 學校體育“家校社”共育的關系圖

3 結 語

“雙減”政策背景下推動學校體育課程與教學改革,對落實“健康中國”戰略和實現“終身體育”具有重要的時代意義,也是當前及未來的重要研究議題。本文主題創新、研究視角新穎,從“學業質量、課程教學、教育環境”三個角度出發,在“雙減”政策背景下通過“培育核心素養和優化評價體系”提高學業質量,通過“落實課程一體化和結構化教學”優化課程教學,通過“促進教育均衡發展和實現家校社共育”改善教育環境。本文試圖通過以上探討進行拋磚引玉,以期為“雙減”政策背景下學校體育課程與教學的改革提供參考。