愛因斯坦留在諾貝爾家鄉的印記

范 明

阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein,1879—1955)分別于1905和1915年提出狹義和廣義相對論,徹底改變了人類對時空的認知。1922年11月9日,瑞典皇家科學院投票決定授予愛因斯坦1921 年諾貝爾物理學獎,以表彰他“對理論物理學的貢獻,特別是對光電效應定律的發現”(圖1)。愛因斯坦是在前往日本訪問的旅途中得知這一消息的,因此無法參加當年 12 月 10 日在斯德哥爾摩舉行的諾貝爾頒獎典禮和晚宴,他的諾貝爾主題演講也推遲到1923年7月。出于吸引公眾關注的目的,這一享有盛譽的頒獎和演講活動超出了純科學的范疇,往往帶有學術政治和流行文化的色彩。愛因斯坦與諾貝爾獎的故事充滿了驚喜、博弈、妥協和奇聞軼事,一百年來始終為世人津津樂道。

圖1.諾貝爾獎博物館中關于愛因斯坦的介紹(筆者所攝)

1910—1923年間,愛因斯坦一共獲得66次諾貝爾物理學獎提名,其中56次是在1916年及以后提出的,1922年就有17次,提名愛因斯坦的理由絕大部分是他在相對論——特別是廣義相對論方面的成就。1919 年,英國科學家對于日全食的觀測結果,為廣義相對論中關于光線在引力場中彎曲的預測提供了可靠證據。不僅科學界的許多人認可了愛因斯坦的理論,不斷增長的大眾媒體的關注也助長了全世界對相對論的迷戀。相對論扮演了前所未有的角色,象征著從一戰的廢墟和劇變中出現的新的不確定時代,愛因斯坦因此成為諾貝爾物理學獎得主的大熱門。

當時的諾貝爾物理學委員會受到了雙重壓力——一方面大批著名物理學家和輿論界紛紛要求給愛因斯坦授獎,另一方面德國極端民族主義的實驗物理學家們極力反對愛因斯坦及相對論。瑞典理論物理學家卡爾·威廉·奧森(Carl Wilhelm Oseen,1879—1944)于1921和1922年兩次提名愛因斯坦以光電效應理論機制的解釋獲獎,1922年奧森進入諾貝爾物理學委員會并撰寫了專家意見。精確的措辭和刻意的沉默,使得委員會將其作為一個折衷方案,以解決面對的巨大壓力,最終成為決定愛因斯坦獲獎的基礎。時任諾貝爾物理學委員會主席斯萬特·阿倫尼烏斯(Svante Arrhenius,1859—1927)在愛因斯坦本人缺席的頒獎典禮上的介紹性講話中,將關于相對論的討論歸結為“本質上屬于認識論”,稱對于其“天體物理學的含義”正在進行嚴格檢查(1)S. Arrhenius. Award ceremony speech on December 10, 1922. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1922/ceremony-speech/.。

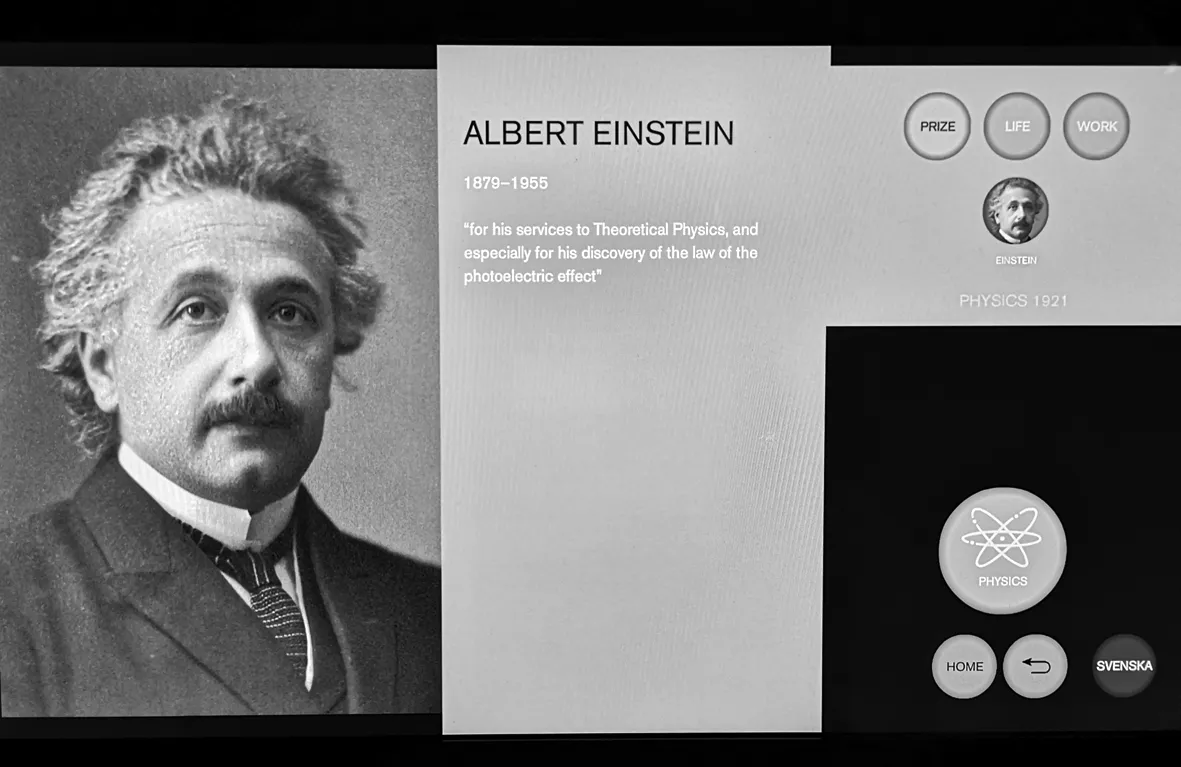

2019年6月18日,斯德哥爾摩諾貝爾獎博物館獲得一份兩頁紙的愛因斯坦德文手稿原件(圖2),并在當年秋季對公眾展出。這份手稿是1922年11月愛因斯坦在亞洲的旅行途中寫成的,標題為《評論特雷夫茨的論文:“愛因斯坦理論中兩個質點的靜態引力場”》。文中包含當時有爭議的廣義相對論修改版本,并附有 1914 年諾貝爾物理學獎得者主、德國物理學家馬克斯·馮·勞厄(Max von Laue,1879—1960)的評論和注釋。同年11月23日,愛因斯坦將論文提交普魯士科學院,1922 年 12 月 21 日發表。這是愛因斯坦獲得諾貝爾獎之后發表的第一篇論文,據推測這份手稿可能是用于排版的草稿。

1915 年愛因斯坦完成廣義相對論時,學術界普遍的看法是,銀河系被一個靜態、永恒且無窮大的虛空所環繞。愛因斯坦意識到,在廣義相對論中,物質產生的引力無處不在地互相吸引,因而宇宙的靜態解不可能成立。1917 年,愛因斯坦將廣義相對論場方程應用于解釋大尺度宇宙結構的問題,他在題為《根據廣義相對論對宇宙學進行的考察》一文章中引入了一個額外的常數項,以抵抗引力的排斥作用,保證宇宙是靜態的。后來發現宇宙正在膨脹,不需要宇宙常數以保持靜態,據說愛因斯坦認為這是自己職業生涯中最大的錯誤。

圖2. 愛因斯坦手稿(藏于諾貝爾獎博物館)

在這份手稿中,愛因斯坦對德國數學家埃里希·特雷夫茨(Erich Trefftz,1888—1937)于同年早些時候發表在《物理學年鑒》(AnnalenderPhysik)上的文章作出了回應和反駁。特雷夫茨在他的文章中討論了“宇宙的大尺度幾何結構”,尤其是分離和包圍天體的力和質量,聲稱自己找到了愛因斯坦廣義相對論中兩點質量方程的靜態解。然而,愛因斯坦通過一系列復雜方程否定了特雷夫茨的假設,并得出結論:“很明顯……特雷夫茨的方案根本不允許這種物理解釋。”這份手稿憑借其重要的科學內容,以及在愛因斯坦職業生涯中極為重要的日期,成為他十分珍貴的遺作。

諾貝爾獎博物館資深策展人古斯塔夫·沙爾斯特蘭德(Gustav K?llstrand)認為:“這份手稿表明,盡管愛因斯坦獲得了諾貝爾獎,但他的物理學以及他本人仍是當時科學家們爭論的重要組成部分。”直到1948 年,愛因斯坦的這份手稿歸馮·勞厄所有,后來轉手于不同的私人收藏家之間。2018 年底,奧薩和派·陶貝夫婦(?sa & Per Taube)在波士頓的 RR拍賣會(RR Auction)上,以11萬歐元的價格購得這份手稿,實現了捐贈給諾貝爾獎博物館的承諾。陶貝是瑞典房地產業億萬富翁,也是現任瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫的好朋友。2021年陶貝夫婦離異,根據瑞典王室官網披露,國王和王后對這一消息感到震驚。

愛因斯坦獲獎的消息公布后,德國和瑞士駐瑞典大使館都希望代表愛因斯坦領獎。當時愛因斯坦正持瑞士護照旅行,而德國人堅持認為愛因斯坦的普魯士公民身份是他之前能夠在柏林任職的條件。最終德意志帝國大使魯道夫·納多爾尼(Rudolf Nadolny)作為代表,在諾貝爾頒獎典禮上從瑞典國王古斯塔夫五世手中接過諾獎獎章和獲獎證書,并在諾貝爾晚宴上以愛因斯坦的名義致辭(2)A. Einstein (read by R. Nadolny). Banquet speech at Grand Htel, Stockholm, December 10, 1922,見https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/speech/。[1],其中有一句意味深長的話:“并不是說相對論在政治上至少和在太空中一樣有效。”在諾貝爾獎博物館的展品中,有一本愛因斯坦關于廣義相對論的著作(圖3左上),作為諾獎送審材料之用。1923年1月10日,愛因斯坦在返回歐洲途中,用輪船上的便簽給阿倫尼烏斯寫了一封回信(圖3左下),他在信中風趣地寫道: “我很高興獲得了諾貝爾獎——也是因為人們再也沒有理由問我為什么還沒獲獎了?(我通常的回答是:因為能頒獎的人不是我)。”[2]

由于一戰使得德國貨幣急劇貶值,1922年12月11日,總額121572.54(諾獎官網上為121573)克朗的諾貝爾獎金存入斯德哥爾摩個人銀行(Stockholms Enskilda Bank)時的匯率,幾乎相當于愛因斯坦在柏林年薪的49倍[2]。因此諾貝爾獎不僅是對愛因斯坦學術成就當之無愧的認可,而且獲獎也解救了他在經濟上的燃眉之急。根據愛因斯坦在與前妻米列娃·馬里奇(Mileva Marit,1875—1948)離婚協議中的承諾, 如果他獲得諾貝爾獎,獎金即成為米列娃的財產,并以信托基金的形式存入一家瑞士銀行,后來其中一部分轉入紐約的銀行[3]。 博物館展出了愛因斯坦的兩封私人信件,一封是1924年寫給他的兩個兒子的手寫信(圖3右上),談到使用存入瑞士銀行的部分購買房產之事;另一封是1954年寫給瑞典高中老師埃弗特·福奈斯(Evert Forn?s)的打字信(圖3右下),簡要闡述了他對自然規律、數學理論與人類智力的局限性之間的關系。

圖3. 諾貝爾獎博物館中愛因斯坦的著作和信件(筆者所攝)

1923 年7月9—14日,愛因斯坦應阿倫尼烏斯之邀,來到瑞典第二大城市哥德堡訪問,參加第17屆斯堪的納維亞科學家大會,并做了諾貝爾主題演講。這次大會以和平精神和對未來的信仰為特征,愛因斯坦與東道主一樣,認為科學的國際主義應該置于國家間的分界線之上。那年哥德堡為慶祝建城300 周年(因一戰影響及財政困難推遲了兩年),舉辦了為期數月的大型嘉年華博覽會。講演地點是在當年5月剛剛建成的利瑟貝里(Liseberg)游樂園中的會議大廳(圖4、圖5),游樂園和會議大廳分別于5月8日和31日開張。演講原定于 7 月 9 日舉行,由于愛因斯坦記錯了日期,因此推遲到7月11日。遺憾的是,1973年10月9日晚,會議大廳毀于一場火災[4]。

圖4.愛因斯坦在利瑟貝里會議大廳演講(見維基百科)

圖5.利瑟貝里會議大廳建成后的明信片(見hagmanstorp.com)

有趣的是,愛因斯坦在演講中沒有提到“光電效應定律”,他的演講題目是《相對論的基本思想和問題》(GrundgedankenundProblemederRelativit?tstheorie),對于相對論、物理定律以及時空觀作了一小時概述,愛因斯坦演講全文的德文版和英文版均可在諾貝爾獎官網上找到(3)A. Einstein. Nobel Lecture, at Gothenburg, July 11, 1923. https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1921/einstein/lecture/.。聽眾大約1000人,瑞典國王古斯塔夫五世、1912年諾貝爾物理學獎得主古斯塔夫·達倫(Gustaf Dalén,1869—1037),以及當時的哥德堡和布胡斯省省長奧斯卡·馮·敘多(Oscar von Sydow,1873—1936)夫婦等在會議大廳前排就坐。中文網上廣泛流傳一個貼子 “愛因斯坦《我的信仰》——1921年獲得諾貝爾物理獎演講辭”,其實是1930年10月愛因斯坦發表在《論壇與世紀》(ForumandCentury)上的一篇文章。

愛因斯坦的光臨和演講被瑞典地方和國家媒體廣泛報道,《哥德堡郵報》(G?teborgs-Posten)將演講描述為時尚且富有同情心,但是由于內容高深、天氣炎熱,再加上愛因斯坦用德語演講,所以大多數人不太容易聽懂,部分聽眾在打瞌睡。盡管如此,演講仍然“獲得熱烈的掌聲”,隨后國王與愛因斯坦握手。瑞典大報《每日新聞》(DagensNyheter)記者采訪愛因斯坦時問道:“您是否發現音樂和數學世界很相似?”愛因斯坦回答:“當然!它們賦予了完全相同的建筑美學樂趣。”另一位記者寫道:“無論如何,這是一個新時代——數學-物理-哲學思維的開始。”

為慶祝哥德堡建城300 周年興建的瑟貝里游樂園是北歐最大的同類型公園,那里大概是世界上最不可思議的舉辦諾貝爾演講的地方,愛因斯坦成為游樂園迎來的眾多大明星中的第一人(圖6)。在廣義相對論的引力理論中,引力質量和慣性質量的等效原理是基本假設之一,據說愛因斯坦受到一位工匠從梯子上掉下來后的失重感覺的啟發,他認為這是自己“一生中最快樂的想法”。2011年,在利瑟貝里游樂園建造了迄今歐洲最高的自由落體塔Atmosfear,塔高116米。如果愛因斯坦生活在今天,他可以在利瑟貝里游樂園親身體驗自由落體帶來的失重感覺并驗證等效原理。

圖6.利瑟貝里游樂園門前星光大道上屬于愛因斯坦的星星(筆者所攝)

在哥德堡訪問期間,愛因斯坦由瑞典化學家、水文學家和實業家古斯塔夫·埃克曼(Gustaf Ekman,1852—1930)接待,他住在埃克曼家中——宮殿式的查爾摩斯之家(Chalmerska huset),還前往埃克曼的市郊莊園作客。如前所述,愛因斯坦本人及相對論在20世紀20年代有很多反對者,反猶主義也在歐洲各國抬頭。2018年,愛因斯坦遲到兩天的橋段被瑞典女作家瑪麗·赫曼森(Marie Hermanson)寫進自己的暢銷小說《偉大的博覽會》(Denstorautst?llningen),她在書中虛構了這位諾獎得主在前往哥德堡的火車和利瑟貝里游樂園的歡迎宴會上被他的敵人追殺和下毒的故事。

在諾貝爾獎121年的歷史上,因故推遲頒獎、得主不能親自領獎或在異地發表諾貝爾主題演講的事時有發生。然而這三件事同時發生在愛因斯坦身上,也算得上是一件小概率事件。廣義相對論真正奠定了愛因斯坦在科學史上的千年地位,雖然諾貝爾獎與這一偉大理論擦肩而過,但是愛因斯坦的貢獻絕不是僅憑一個諾獎就能描述的。愛因斯坦根據廣義相對論成功解釋了水星近日點進動問題,并預言了光線彎曲、引力紅移和引力波等現象。除了1919年光線彎曲被證實外,引力紅移和引力波均在愛因斯坦身后得到驗證。特別是 “激光干涉引力波天文臺”(LIGO)項目和發現引力波的三位重要貢獻者獲得2017年諾貝爾物理學獎,從而補上了廣義相對論實驗驗證中的最后一塊拼圖。

值得一提的是,成立于1477年的烏普薩拉大學是瑞典乃至北歐的第一所大學,許多著名政治家、文學家、科學家均為校友。本文提到的瑞典歷史名人中,古斯塔夫五世和馮·敘多曾在烏普薩拉大學讀本科,阿倫尼烏斯是烏普薩拉大學化學博士,奧森在烏普薩拉大學擔任了24年力學和數學物理教授。1893 年,阿爾弗雷德·諾貝爾(Alfred Nobel,1833—1896)被授予該大學哲學學院的榮譽博士學位,但他本人沒有到場。多年以來,12月諾貝爾周的一項活動是邀請諾獎新科得主們前往烏普薩拉訪問并進行公開演講。這所大學也是筆者讀博和任教七年的地方,謹以本文紀念愛因斯坦被追授諾貝爾物理學獎100周年暨烏普薩拉大學建校545周年。