黃芪建中湯聯(lián)合艾灸治療脾虛型消化性潰瘍的療效及對患者血清VEGF、bFGF 水平的影響探討

丁淑婷 戴孟 葉方益 金瑞環(huán)

目前消化性潰瘍的治療與研究重點趨向于提高患者生活質(zhì)量,減少疾病復發(fā)率,減輕醫(yī)療負擔等。故中藥對胃黏膜愈合具有明顯療效,能明顯提高胃黏膜愈合速度,降低潰瘍復發(fā)。黃芪建中湯源于《金匱要略》,臨床上應用廣泛。據(jù)報道,黃芪建中湯可預防保護胃黏膜,并加快己經(jīng)損傷的胃黏膜自身修復速度[1,2]。艾灸在治療消化性潰瘍的機制方面主要是加快新陳代謝和酶反應速度,增加吞噬和自發(fā)的血液循環(huán),減少神經(jīng)末梢輕微的亢進,緩解痛苦和抑制痙攣,改善營養(yǎng),促進受損細胞增殖和再生。本研究通過觀察黃芪建中湯聯(lián)合艾灸治療脾虛型消化性潰瘍的臨床療效及對血清VEGF、bFGF 水平的影響,探討此方法的作用機制及治療本病的優(yōu)勢,從而為中醫(yī)藥治療脾虛型消化性潰瘍提供可行性思路。

1 資料與方法

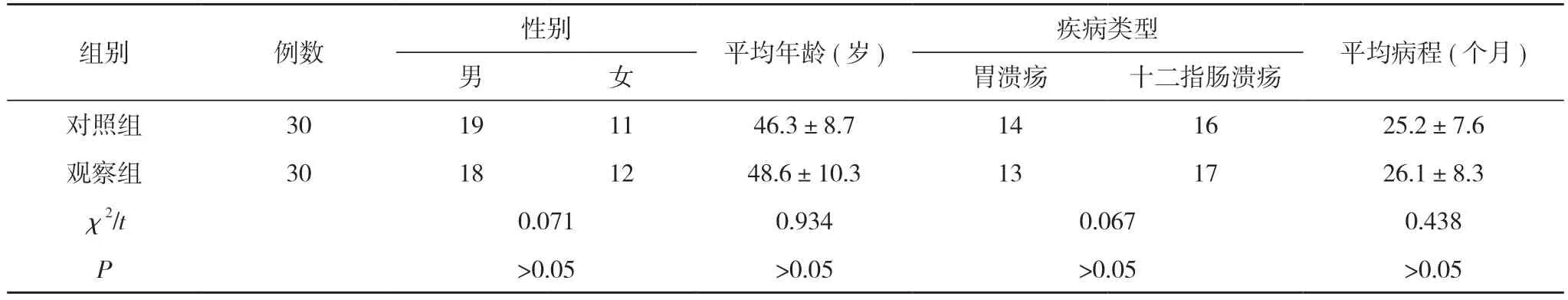

1.1 一般資料 選取2019 年2~8 月本院收治的60 例脾虛型消化性潰瘍患者作為研究對象,采用隨機數(shù)字表法分為對照組和觀察組,各30 例。對照組男19 例,女11 例;平均年齡(46.3±8.7) 歲;胃潰瘍14 例,十二指腸潰瘍16 例;平均病程(25.2±7.6)個月。觀察組男18 例,女12 例;平均年齡(48.6±10.3)歲;胃潰瘍13 例,十二指腸潰瘍17 例;平均病程(26.1±8.3)個月。兩組患者一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2 納入標準 ①1 周內(nèi)經(jīng)電子胃鏡檢查診斷為消化性潰瘍活動期(A 期),中醫(yī)辨證分型屬脾胃虛寒證者;②潰瘍直徑 3~20 mm;③年齡18~65 歲,性別不限,且無其他肝、腎、血管和造血系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病者;④參與試驗前4 周內(nèi)未接受與本病相關(guān)藥物治療者;⑤依從性好,能夠按時就診者;⑥所有患者均簽署知情同意書,自愿接受檢查。

1.3 排除標準 ①發(fā)生潰瘍并發(fā)癥,如穿孔、癌變等,或潰瘍大小>25 mm,伴有中、重度增生胃潰瘍患者;②因發(fā)生合并癥在實驗前4 周進行外科治療的患者;③如肝硬化、胃泌素癥等其他病癥所致新的潰瘍患者;④<18 歲或>65 歲的患者;⑤備孕期、孕婦和哺乳期患者;⑥變態(tài)反應或?qū)υ撍幤酚忻舾蟹磻幕颊撸虎咴诮? 周內(nèi)曾服用過與該疾病有關(guān)藥品的患者。

1.4 方法 對照組給予常規(guī)抑酸、保護胃黏膜及根除幽門螺桿菌治療,給予艾司奧美拉唑鎂腸溶片(商品名:耐信,阿斯利康制藥有限公司,國藥準字H20046379)口服,2 次/d,20 mg/次;鋁鎂加混懸液(揚州一洋制藥有限公司,國藥準字H10980322)口服,3 次/d,15 ml/次;若幽門螺桿菌陽性者(否認青霉素過敏),采用標準治療方案抗幽門螺桿菌治療10 d 后入組,耐信20 mg/次,2 次/d 口服,阿莫西林膠囊(澳美制藥廠,注冊證號HC20130014)1.0 g/次,2 次/d 口服,乳酸左氧氟沙星片(商品名:來立信片,浙江醫(yī)藥股份公司新昌制藥廠,國藥準字H10970045)0.2/次,2 次/d 口服,枸櫞酸鉍鉀膠囊(商品名:麗珠得樂膠囊,麗珠集團麗珠制藥廠,國藥準字H10920098)0.6 g/次,2 次/d口服,并于治療結(jié)束后停藥1 個月行13C 尿素呼氣試驗。觀察組在對照組基礎上加用黃芪建中湯聯(lián)合艾灸治療,黃芪建中湯組方:炙黃芪10 g,黨參12 g,炒白芍15 g,桂枝5 g,炙甘草5 g,炒白術(shù)12 g,白及10 g,大棗10 g,煅瓦楞子30 g,浙貝母12 g,枳實6 g;隨癥加減:如伴便秘,其中宜用大劑量生白術(shù)20 g,枳殼10 g,并加當歸10 g 養(yǎng)血通便;如伴寒象明顯,加吳茱萸3 g,制附片6 g;如伴口苦吐酸、苔厚膩,加藿香10 g,砂仁6 g,并加黃連3 g 清熱化濕;如伴失眠易驚,加用生龍骨15 g,生牡蠣15 g,以定驚安神;1 劑/d,共煎2 次,混合后取300 ml 湯藥,分早晚2 次口服,150 ml/次。另外,麥芽糖適量,早晚上空腹服用。艾灸采用足三里穴、中脘穴、八會穴,20 min/次,直到皮膚發(fā)紅為止,6 次/周。兩組均治療14 d。

1.5 觀察指標及判定標準

1.5.1 療效判定標準 臨床癥狀及體征消失判定為痊愈;臨床癥狀及體征均有明顯好轉(zhuǎn)判定為顯效;臨床癥狀和體征均有所改善判定為有效;癥狀和體征無好轉(zhuǎn)或病情惡化判定為無效[3]。總有效率=(痊愈+顯效+有效)/總例數(shù)×100%。

1.5.2 治療前后中醫(yī)癥狀積分及血清VEGF、bFGF水平 治療前后對患者中醫(yī)癥狀進行評估,積分越高表示癥狀越嚴重。治療前后檢測患者血清VEGF、bFGF 水平,清晨空腹抽取患者前臂靜脈血3 ml,通過血清采集管(帶分離膠)采集,在常溫下放置1 h,以3000 r/min 對血清進行分離,分離后放置在-85 ℃的冰箱中待檢測,采用酶聯(lián)免疫技術(shù)進行檢測,嚴格按照試劑盒說明進行。

1.6 統(tǒng)計學方法 采用SPSS22.0 統(tǒng)計學軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。計量資料以均數(shù)±標準差 ()表示,采用t檢驗;計數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者臨床療效比較 觀察組患者治療總有效率為93.3%,高于對照組的66.7%,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者臨床療效比較[n(%)]

2.2 兩組患者治療前后中醫(yī)癥狀積分比較 治療前,兩組患者中醫(yī)癥狀積分比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者中醫(yī)癥狀積分均低于治療前,且觀察組患者低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后中醫(yī)癥狀積分比較(,分)

表3 兩組患者治療前后中醫(yī)癥狀積分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

2.3 兩組患者治療前后血清VEGF、bFGF 水平比較 治療前,兩組患者血清VEGF、bFGF 水平比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者血清VEGF、bFGF 水平均高于治療前,且觀察組患者血清VEGF、bFGF 水平高于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者治療前后血清VEGF、bFGF 水平比較(,pg/ml)

表4 兩組患者治療前后血清VEGF、bFGF 水平比較(,pg/ml)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

3 討論

上世紀90 年代末,在夏威夷國際消化會議上,Tarnawski 等[4]提出了“潰瘍愈合質(zhì)量”(QOUH)的概念。精神刺激、飲食失調(diào)、高胃酸、幽門螺旋桿菌感染等會損害胃黏膜屏障,在治療過程中則需要保護胃黏膜,使胃酸的分泌受到抑制。潰瘍的修復及愈合是由多種細胞組織的相互作用完成。在肉芽組織內(nèi)血管構(gòu)成了微循環(huán)網(wǎng)絡,可以將多種氧分輸送至胃底,促進胃黏膜的增生。相關(guān)研究表明,在胃黏膜組織中VEGF和bFGF 的表達與胃組織的自我恢復有很大關(guān)系。還有一些實驗表明,當傷口痊愈后血清VEGF、bFGF 的表達不斷增強,其與胃黏膜的修復過程關(guān)系密切[5]。其原理在于胃潰瘍愈合的過程中VEGF 具有雙重作用,一方面使胃黏膜血流增加,另一方面對血管生成進行刺激,維護胃腸道的完整性,以此促進潰瘍愈合。bFGF 能夠刺激潰瘍底部的肉芽組織形成微血管,有利于新生血管受感覺神經(jīng)的重新支配,有利于纖維細胞的增生以及上皮再生,提高潰瘍愈合的速度,因此血清VEGF、bFGF 可以用來評價消化性潰瘍治療的臨床療效[6-8]。

據(jù)研究[9-11],黃芪建中湯能活化bFGF 的基因,使bFGF 蛋白的水平升高,刺激上皮的遷移、增生,刺激成纖維增生及細胞外基質(zhì)的形成,促進黏膜下皮的增生,并能加速黏膜下皮的增生,促進產(chǎn)生新的血管,并能促進潰瘍的修復。但其促進bFGF 基因表達的作用機理尚需深入探討。采用艾灸治療,能使局部血管舒張,促進淋巴組織血液流通,從而防止皮膚受損;并能有效改善機體炎癥反應,加快機體深層組織的血液循環(huán)。通過艾灸可以促進黏膜上皮細胞的增殖和再生,有利于傷口的快速恢復,同時也可減少對痛覺神經(jīng)的敏感度,從而減輕肌肉的痙攣。

通過對胃黏膜的加熱,激活黏膜的增殖和重建,從而激活胃黏膜的一系列保護性功能,從而加速黏膜的修復。通過對人體多種生理功能的調(diào)節(jié),從而達到對胃部組織的修復[12]。足三里位于足陽明胃經(jīng)上,屬于胃絡、脾臟、胃下三大穴,古時中醫(yī)常用于治療消化道病癥。艾灸可使胃腸炎癥、瘀結(jié)消散,從而改善胃腸機能,增強患者的免疫力;中脘穴屬于任經(jīng),是胃之募穴;八會穴是治療胃部疾病的重要穴位,通過艾灸可以調(diào)整腸胃的機能,促進腸道蠕動,改善胃部損害,增強機體免疫力[13,14]。通過刺激表皮生長因子(EGF),前列腺凋亡蛋白(PAR)誘導轉(zhuǎn)化生長因子-α(TGF-α)釋放,保護蛋白在胃壁上的表達,刺激細胞外信號調(diào)節(jié)激酶(ERK)的磷酸化,使ERK1/2 活化,使EGF/2 發(fā)生核內(nèi)轉(zhuǎn)錄因子激活蛋白-1(AP-1)的水平,從而加速胃組織的修復[15,16]。

本次研究采用前瞻性隨機對照方法探討了黃芪建中湯聯(lián)合艾灸治療脾虛型消化性潰瘍的臨床療效及其對患者血清VEGF、bFGF 水平的影響。研究結(jié)果顯示,觀察組患者治療總有效率高于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者中醫(yī)癥狀積分均低于治療前,且觀察組患者中醫(yī)癥狀積分低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。治療后,兩組患者血清VEGF、bFGF 水平均高于治療前,且觀察組患者血清VEGF、bFGF 水平高于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。黃芪建中湯是由張仲景在《金匱要略·血痹虛勞篇》所著的《金匱要略·血痹虛勞篇》中提出的治療“虛勞里疾,諸虛實”的方劑[17]。以麥芽糖為原料,配方嚴格。此方為溫中補虛,益脾養(yǎng)神;建中、固表、陰陽調(diào)和,是治療脾胃虛寒的常用藥物,其中炙黃芪的作用比較廣泛。根據(jù)現(xiàn)代中醫(yī)的藥理學分析,炙黃芪可以通過提高人體的免疫力來對抗壓力,從而加速血管的再生,從而促進胃黏膜的修復;炒白芍具有養(yǎng)血柔肝,緩中止痛等功效,能夠緩解消化性潰瘍患者的疼痛[18];炙甘草可清熱解毒,補中益氣,對胃黏膜有一定的保護作用;桂枝性辛甘,可溫經(jīng)通陽,配黃芪溫經(jīng)通陽以助氣化驅(qū)胃寒,增加患者食欲;炒白術(shù)具有健脾益氣等效果,藥理學研究認為炒白術(shù)可對乙酰膽堿作引發(fā)的交感神經(jīng)興奮狀態(tài)產(chǎn)生抑制,從而減少胃酸的分泌,達到治療消潰瘍的目的[19];煅瓦楞子、浙貝母具有消痰化瘀,軟堅散結(jié),制酸止痛等功效,多用于潰瘍所致的胃痛吐酸;枳殼具有理氣寬中,行滯消脹,促進胃排空,從而減少胃酸分泌,促進潰瘍愈合[20]。上述諸藥聯(lián)合,能夠達到促進潰瘍愈合,減輕患者臨床癥狀等功效。

綜上所述,黃芪建中湯聯(lián)合艾灸治療脾虛型消化性潰瘍療效顯著,可通過提高患者血清VEGF、bFGF水平提高臨床療效,改善患者癥狀,值得推廣。