“吳中七子”的詩學取向與乾嘉詩壇關系探論

龍 野

“吳中七子”是乾嘉時期較重要的吳派詩人群體,因沈德潛編《七子詩選》予以提攜而聞名于世。他們在詩學史中常被視為“格調”詩學的繼承者,或格調派后期代表,①與乾嘉之際的吳地詩學關涉頗深。近年來,有關“吳中七子”成員的具體詩學主張、創作等方面的研究逐漸受到學界關注,產生了一些可喜的成果,對把握其成員的詩學理論、創作特色等均有意義。②但客觀而言,在乾嘉詩學背景下整體性探討“吳中七子”詩學取向與詩壇演進趨勢的論文仍付之闕如。實際上,王鳴盛、王昶、趙文哲等均對“格調說”有補充拓展。他們提倡分體論詩,兼取宋調,對堅持雅正、融唐宋之長的明清大家多有取法。具體而言,王昶繼承沈德潛的“格調說”而略有調整,對詩壇弊病予以批評,在一定程度上遏制了嘉慶初期東南詩壇性靈派凌騰的局面。③王鳴盛、錢大昕等人亦對乾嘉詩壇的現實弊病表現出憂慮,力圖守護雅正詩學傳統。“吳中七子”的詩學取向與乾嘉詩壇關系密切,在乾嘉詩學背景下梳理其詩學取向,考察其作為吳派詩人群體對待唐宋詩學傳統、明清詩學接受的態度,對于我們把握乾嘉詩學的整體面貌頗有助益。

一、“吳中七子”的詩學取向

“吳中七子”的詩學大致經歷了三個階段。黃文蓮早年詩學唐,后沾染宋調,學蘇、黃,因祿位、藝術成就不高,影響有限。曹仁虎早年以唐音為宗,“詩宗三唐,而神明變化,一洗粗率佻巧之陋,格律醇雅,醞釀深厚”(錢大昕,《日講起居注官翰林院侍講學士曹君墓志銘》690),有意將宋元粗率纖巧一類詩風排斥在外。實則他中途也沾染宋調,對宋代大家的作品時有借鑒,如《湖海詩傳》卷二十五所選《消寒第三集遇雪用東坡聚星堂雪詩韻》等九題十首次東坡韻詩即是。這些次韻詩屬歐陽修、蘇軾倡導的“禁體”,要求避免常見字眼,難中出奇,注重學問,是取法宋詩的例證。吳泰來雖親承沈德潛指授,但其早年“作詩大指,一本漁洋”(王昶,《湖海詩傳》934),創作上多接近平淡清遠風格;論詩也以“神韻說”為宗,與“格調說”有異。惠棟強調其詩經歷過三次變化:“其始清真古澹,純似王、孟;繼而票姚跌宕,又似太白;久之而紆徐容與,神韻天然,遂兼有三唐之勝。”(《古香堂集序》327)指出其詩早年學王、孟,進而學李白,有迅疾跌宕的風格,后來則紆徐舒緩,頗具神韻。實則在學詩歷程中,吳泰來對宋詩也有沾染,如《臘日對雪懷中峰念亭用東坡臘日訪勤思二僧韻》(《硯山堂集》607)等是用蘇詩之韻,《喜晴二首效放翁體》(603)是效陸游詩體,《謁黃山谷先生祠》(598)則表現出對黃庭堅人格節操與藝術成就的認同。這些作品呈現出他在宗唐的基礎上,取法下及宋詩大家的面貌。

趙文哲早年推崇王漁洋,論詩宗法漢魏三唐,作品偏于清新明麗,中年后則兼具雄奇。與明七子等鄙薄宋詩不同,他堅持分體論詩,取法頗廣,明清優秀詩人的作品也成為其閱讀對象。如七言古體詩,趙文哲認為當以盛唐人為典范,宋人的七古是對盛唐七古的變化。其中,歐陽修、王安石的七古均是變而不失其正,堪稱大家,蘇軾的七古“尤變化不可方物”(趙文哲,《媕雅堂詩話》1818),即體現出在肯定唐人的基礎上,對宋詩尤其是蘇軾七言古詩的接受。他認為明代的高啟、張羽、李夢陽、何景明、徐禎卿等,清代的王士禛、朱彝尊、陳維崧、梁佩蘭、吳兆騫等名家的七言古體成就都很突出,值得取法。在紫陽書院學習期間,趙文哲“于唐宋元明本朝大家名家,無所不效,亦無所不工”(王昶,《湖海詩傳》1055),表明其詩歌取徑在青年時期已在有意識地拓展,后來模擬痕跡逐漸消融,形成了獨特的風格。如早年寫的《奚日藻以文昌神畫像索題戲走筆為長歌》(趙文哲,《媕雅堂詩集》180)略存模擬痕跡,而西南從軍期間創作的《入大風洞不能窮游悵然有作》(趙文哲,《娵隅集》18—19)等詩,才情舒卷,雄健有力,學韓、蘇七言古詩而又不機械模擬,成就頗高。趙文哲還喜次蘇軾詩歌之韻,集中此類詩有二十余首,如《為朱藥岑題剪淞草堂圖次東坡煙江疊嶂圖詩韻》(《媕雅堂詩集》206)等,體現出其對蘇軾詩的取法。此外,趙文哲寫過七律《和高青邱梅花詩九首》(《媕雅堂別集》355—356),是對明初大家高啟同題七律的追和;七律《送僧歸天臺》中有句“紅泉碧樹如相待”(《媕雅堂詩集》180)化用明末格調派大家陳子龍《錢塘東望有感》“紅泉碧樹待人來”句(陳子龍478)。其集中還偶有用朱彝尊、査慎行詩韻者,反映出他瀏覽取法的廣泛性。錢大昕早年詩淵源于漢魏三唐,中途出入唐宋,晚年強調唐詩雅正傳統。論詩注重才、學、識、情兼備,并不刻意效法古人,形成了其學者之詩的獨特風貌。其創作總體上以唐人為宗,亦有近宋詩者,如《寄述庵用東坡除夕倡和韻》(王昶,《湖海詩傳》637)等即是。

王鳴盛在“吳中七子”中學宋最引人矚目。他早年主張不學唐宋,入沈德潛門下后轉向以漢魏盛唐為宗;中途出入白居易、蘇軾、楊萬里之間,一度提倡宋詩;晚年重返唐音,尤重李商隱等人。現存王鳴盛早年的詩作格調高華,重視比興,是漢魏三唐風格。乾隆十九年(1754年)左右,因與京師詩壇提倡宋詩者過從緊密,王鳴盛開始轉而提倡宋詩,明確表現出對宋詩價值的肯定。他認為不應以時代劃分詩歌,唐詩有唐人的精神標格,宋詩則有宋人的精神氣質,二者各具特色,雖異流而同源,各有其足以流傳后世的經典化特質。因此,他主張拋棄門戶之見,融合唐宋。如乾隆二十九年(1764年)他在為王鼎詩集作序時指出:“余惟稱詩于今日,言人人殊,唐音宋調,各有門庭,而不能相下。余意則欲通彼我之懷,息異同之論。”(王鳴盛,《蘭綺堂詩鈔序》1)即是強調兼取唐宋,平息門戶之爭。這表明他能客觀看待宋詩的價值,對唐宋詩持宏通的看法。乾隆三十五年(1770年),王鳴盛在為姚壎《宋詩略》作序時再次強調唐宋詩異流同源,認為人們能通過《宋詩略》稽考發掘出宋人的真詩。④其意在呼吁認識宋詩價值,兼取唐宋。這種對宋詩的表彰力度在格調派詩人中是較為突出的。需要說明的是,王鳴盛晚年有鑒于詩壇片面學宋的弊病,重回唐詩的雅正傳統,實現了詩學取法的再次轉變。在創作方面,王鳴盛也用過蘇軾詩韻,如《謝陳句山前輩餉酒用東坡監試呈諸試官韻》等便是。他有一些詩直接化用清人詩句,如《練祁雜詠》其一:“三江煙水接溟濛,最好東吳更向東。荷葉菱絲秋瑟瑟,放船恰趁鯉魚風。”(《嘉定王鳴盛全集》第11冊347)其中兩句化用自王士禛《送侯大年歸嘉定》一詩。這表明王昶評價他晚年“于空峒、大復、鳳洲、臥子及國朝漁洋、竹垞,咸服膺無間”(《湖海詩傳》613)的說法是可信的,王鳴盛對明清大家的確有取法。

王昶是沈德潛之后的格調派領袖。他主張在堅持唐詩雅正傳統的基礎上兼融唐宋,于元、明及清初大家亦有取法。魯嗣光論其“自魏、晉、六朝以迄元、明無不遍覽,要必以杜、韓、蘇、陸為宗”(魯嗣光5603),指其詩以唐、宋大家為宗,取法廣泛。創作方面,王昶早年的詩歌大多推崇清微淡遠,受江南地域詩學的影響較大,詩風以六朝為底色而又接近王漁洋。其中年后在京師詩壇接觸學宋詩風,漸染宋調。特別是從軍西南,經歷了雄奇險怪的地理環境,他有意識地學杜甫、韓愈、蘇軾、陸游的雄奇詩風,《勞歌集》五卷中此類作品頗多。如《過楚卡戎葵山色絕勝書寄曹來殷吳沖之》(王昶,《春融堂集》162)學韓,《經高黎貢山》《疊水河瀑布》(《春融堂集》136,156)等學蘇、陸。《春融堂集》中取法宋詩的詩歌還有不少,如《除夕和蘇文忠公韻八首》(《春融堂集》144—145)是用蘇軾詩韻的詩作,而《試院閱文用放翁韻示同事諸君》(《春融堂集》87)則是用陸游詩韻的作品。他編定的《湖海詩傳》亦選入乾嘉詩人逾三十首次蘇詩韻的詩歌,體現出對宋詩的接受。王昶晚年的詩取法白居易、陸游、范成大日常化書寫的平淡,然仍堅持以雅正為宗。當詩壇上因性靈派等片面學宋產生系列弊病時,他努力倡導唐詩雅正傳統,意圖匡扶詩教。

綜上,“吳中七子”的詩學大體均經歷過三個階段的變化:早年堅持唐詩雅正,中途兼取宋調,晚年復返唐音,取法下及部分明清大家。這種詩學變化與他們注重源流正變、分體論詩的主張是一致的。

二、“吳中七子”的詩學取向與乾嘉詩壇之關系

梳理清代詩史,可知截至“吳中七子”走上詩壇的乾隆中前期,詩壇已經歷了百余年的唐宋詩之爭,逐步走向唐宋并取的局面——注重雅正,融通唐宋,分體學習各代優秀詩人的佳作成為此階段詩學的主流。

(一)“吳中七子”的詩學變化與乾嘉詩壇

“吳中七子”的詩學取向與乾隆朝詩學態勢密切相關。眾所周知,沈德潛的“格調說”在乾隆前期一度風行宇內,被奉為正宗。但隨著乾隆十四年(1749年)沈德潛致仕南返,情況起了變化。至遲在乾隆十九年(1754年),京師詩壇上的秀水籍詩人如金德瑛、錢載等日趨活躍,提倡宋詩,學習黃庭堅等詩人,北方詩壇風氣為之一變。乾隆二十五年(1760年)左右,袁枚“開始在詩壇揚名立萬”(蔣寅,《清代詩學史》第二卷296),論詩不分唐宋,以“性靈說”鼓舞一世。稍后,翁方綱的“肌理說”也逐步出現在詩壇。乾嘉詩壇在經歷片面宗唐與宗宋的爭論后,不斷走向唐宋融合。⑤浙派、秀水派、性靈派、肌理派等大多主張唐宋兼取,有的甚至下及元代、清初的詩學大家。例如,翁方綱主張效仿朱彝尊的詩學路徑,即由元上溯至金,進而上溯至宋,再進而上溯至唐的取向。在學習杜詩七律的取徑上,翁方綱強調:“至唐人七律若劉文房以下,即大歷十子之倫,七律亦有佳篇,是宜隨其質地所近,皆資取益。而學杜七律之正軌,則香山、義山、樊川以及東坡、山谷、放翁、遺山、道園,皆適道之圭臬耳。”(翁方綱1674)主張學杜詩七律可以從唐宋諸大家,甚至是元好問、虞集等人入手,是典型的唐宋金元兼取。翁方綱在指導后學創作的選本《志言集》及《續集》中,除了唐宋大家外,對元好問、虞集、王士禛、朱彝尊、査慎行等人的詩歌也多有肯定,表明其取法頗廣。⑥其他如錢載、蔣士銓、趙翼、姚鼐等人詩歌取法也多下及宋、金、明及清初大家。如趙翼于金代推元好問,于明代推高啟、陳子龍,于清代推吳偉業、査慎行。⑦姚鼐論詩融合唐宋,亦主張律詩取法明七子。受此風氣熏染,“吳中七子”對宋及元明清詩的態度也發生了變化。下文以趙文哲、王鳴盛、王昶為重點,摘要梳理其學宋與乾嘉詩壇的關系。

張健指出清人對宋詩的肯定有兩種途徑,一是“強調宋詩與傳統的相同性,主張宋詩并沒有違背傳統”,二是“承認宋詩與唐詩傳統的不同,然后為宋詩的獨特性尋找理論依據”(張健665)。從具體的詩學主張看,“吳中七子”對宋詩的認識更接近第一種,是站在以唐詩為正、宋詩延續了唐詩傳統的角度來接納宋詩的,他們并未從美學特質的角度去認識宋詩的價值,所取法的“宋調”仍是接近唐詩風韻的作品,也即從雅正的角度學習唐詩之“宋調”,是偏向蔣寅所指的“軟宋”,并非江西詩派那一路“硬宋”(蔣寅,《再論王漁洋與康熙朝宋詩風之消長》550)。這是在梳理“吳中七子”學宋時需要明確的概念。

如前所述,在乾嘉詩壇,宋詩日益受到關注。乾隆十九年(1754年),王鳴盛、王昶等入京,與京師詩壇提倡宋詩尤其是山谷詩風的金德瑛、錢載、蔣士銓等有交游,不同程度地卷入了學宋詩的潮流中。其中,王鳴盛是主動融入京師詩壇提倡“宋調”的圈子,取法楊萬里的機趣。王昶則對刻意學宋的取向保持著警惕,不愿意主動加入學黃庭堅詩風的群體中。當然,隨著風氣的演變,他們也意識到了乾嘉詩壇對宋詩價值的接納已成為不能回避的話題。在堅持唐詩雅正的前提下,他們對繼承唐詩傳統的宋詩也開始有選擇性地接受。

除了詩壇風氣影響外,“吳中七子”取法宋詩還與完善格調派有關。我們知道,沈德潛提倡的新“格調說”相對于明代復古派而言更為開放完善,但沈氏在選本領域仍未接受偏宋調的詩。他去世前編纂的《宋金三家詩選》依然是以唐音別裁蘇軾、陸游、元好問的詩歌。格調派主張從“學古”中積久用力,變化自生。但限于個體才力,創作上難免流于模擬,這引起了時人的批評。人們大多主張取法宋詩以拓展才情,彌補獨宗唐音的不足。尤其是格調派內部的人士,也意識到應取法宋詩。如王鳴盛在《樹萱詩草序》中說:“夫近代稱詩者麻列,而言人人殊,或剽擬唐人之形模,或剿取宋人之膏瀋,大約惟涂澤掇拾之是尚,襲其貌而遺其神,師其辭而失其意,故每為有識者所姍笑。惟能持之以風格,而昌之以才情,斯足為中流之一壺矣。”(《嘉定王鳴盛全集》第11冊462)在王鳴盛看來,片面模擬唐宋均有不足,應堅持唐詩格調,吸收宋詩富于才情的優點,融合唐宋詩之長,方為可貴。這也是王昶、錢大昕、趙文哲等人的看法,他們都注意取法宋詩以補唐詩之不足。“吳中七子”取法宋代及以后的優秀詩人,是在乾嘉詩壇唐宋融合背景下的主動選擇,意在拓展才情,彌補格調派之不足。

當然,乾嘉詩壇在學宋過程中也產生了新的弊病。學韓、蘇者追求雄渾鋪陳,往往因才力不足導致粗豪叫囂,缺乏比興蘊藉——學山谷者粗豪外還易致瘦硬晦澀;學誠齋者力圖清新,強調抒寫性靈,其弊病表現為淺俗直露,甚至與儒家詩教相違背。這在秀水派、肌理派、性靈派詩人身上均有不同程度的體現。王鳴盛、錢大昕、王昶等均對此展開過批評,他們晚年重提唐詩雅正傳統,即是為了糾正詩壇的弊病。例如,王鳴盛暮年注意到了乾嘉詩壇因片面學宋而普遍存在騁才放縱的現象,認為這容易導致“其意盡也,詞熟也,味短也,調雷同也,徑直而無回曲也,繁殺嘈雜而感人淺也”(《聽雨齋詩集序》5),即比興缺乏,無含蓄蘊藉的弊病。他認為李商隱學杜深婉綿密、典麗精工,以比興寄托見長,重神似而非形似,能彌補格調派流于模擬的不足,更能糾正詩壇片面學宋的弊病,因而予以提倡。⑧錢大昕對詩壇的弊病也頗為留心,他在為施朝干詩集作序時指出,“予嘗嘆今之詩家舍正始之音而遁于異趣,非輕佻鄙俚以為新,則生澀堆垛以為富。不惟聲韻失調,抑亦性情偏戾”(錢大昕,《正聲集序》477)。此序寫于嘉慶六年(1801年),正是性靈、秀水、肌理等派在詩壇盛行之時。他們在片面學宋的過程中均存在弊病,聲韻、性情均有不足,背離了雅正傳統。施朝干是吳派詩學后勁,錢大昕在序中特意提及正聲的重要性,明顯有守護沈德潛“格調說”的意圖。王昶晚年掌教江浙一帶書院,以格調詩學教導后學,試圖重振格調派。他編選《湖海詩傳》,“以唐音為主、堅持雅正傳統,有意識多選格調派詩人作品,多取性靈派、宗宋派近唐音的雅正詩作”(龍野207),即有守護唐詩雅正傳統的考量,意在匡正詩壇弊病,有其現實意義。這些例子也表明“吳中七子”的詩學變化與乾嘉詩壇關系緊密。

(二)“吳中七子”與明清大家接受的經典化

除堅持雅正、融通唐宋外,“吳中七子”的詩學取向還有一點更值得留意,即對明清大家的接受較多,這涉及明清詩學大家經典化的必要性問題。我們知道,明七子主張跨越宋元,以明詩直接唐詩,但因其流于模擬,受到錢謙益等人的批判,進而影響到清人對明詩的接受,直至乾嘉時期分歧仍然存在。⑨實際上,在唐宋詩學傳統接受過程中,有關明代詩學經典的接受也進入了乾嘉詩人的視野中。清初的一些大家如王士禛、朱彝尊因較好地解決了前代詩學的繼承與發展問題,藝術成就突出,也獲得了乾嘉詩人的關注——對明清大家的接受實際上是如何繼承唐宋詩傳統問題的延續。換言之,有關明清大家詩學經典化的接受實際上反映出乾嘉詩人的詩史觀,涉及傳統還是新變的取向,取法是否雅正等,很有總結的必要。特別是針對詩壇片面學宋,偏離雅正之弊病,“吳中七子”對明代及清初詩學進行梳理,確定可以取法的對象,以供詩壇參考,使得人們對明清詩學大家的認識更加具體深化。

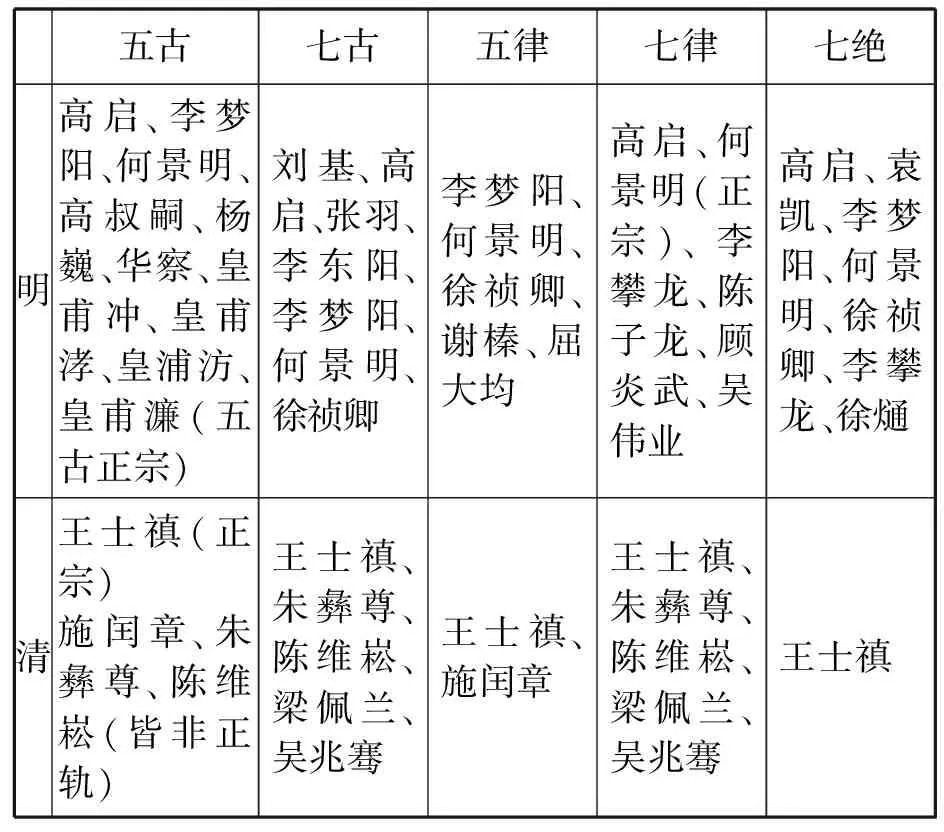

在前代詩學接受方面,“吳中七子”注意到了詩壇片面肯定、否定明代大家存在的問題,他們主張分體學習,取諸家之長。趙文哲《媕雅堂詩話》較好地反映出后期格調派對歷代詩人的接受情況。他論詩強調雅正,不喜宋元七律,對明清大家名家的各體優秀詩作則多有肯定,認為可堪取法。(表中部分明清之際的詩人,趙文哲將其視作明人)。

五古七古五律七律七絕明高啟、李夢陽、何景明、高叔嗣、楊巍、華察、皇甫沖、皇甫涍、皇浦汸、皇甫濂(五古正宗)劉基、高啟、張羽、李東陽、李夢陽、何景明、徐禎卿李夢陽、何景明、徐禎卿、謝榛、屈大均高啟、何景明(正宗)、李攀龍、陳子龍、顧炎武、吳偉業高啟、袁凱、李夢陽、何景明、徐禎卿、李攀龍、徐熥清王士禛(正宗)施閏章、朱彝尊、陳維崧(皆非正軌)王士禛、朱彝尊、陳維崧、梁佩蘭、吳兆騫王士禛、施閏章王士禛、朱彝尊、陳維崧、梁佩蘭、吳兆騫王士禛

從上表可以看出,趙文哲對堅持唐詩雅正傳統,又能吸收宋詩之長的明清大家多有取法,而偏離于此的公安派、竟陵派詩人則未列入。如他認為何景明的七律“竟體精麗,不粗不弱,是為正宗”;李攀龍最工七律,雖間有浮聲,“其秀骨天成、神采四溢者有十余首”(《媕雅堂詩話》1820)均可取法。趙文哲繼承了沈德潛有關明詩復古雅正的看法,對明七子多有肯定與接受,這與翁方綱對明代格調派的否定評價差異頗大,反映出“乾嘉詩論家對明詩總體風貌和發展流變的看法尚未形成共識”(王宏林227)。相對而言,翁方綱認為復古派對漢魏盛唐格調的模仿,缺乏創新,因此其指導后學的選本《志言續集》不取明人,否定了以明詩直接上繼唐詩的看法,是從創新的角度著眼;而以趙文哲為代表的后期格調派詩論家則更強調明七子的取法雅正,是從守護傳統的角度進行考量。

趙文哲《媕雅堂詩話》對明清大家的各種體裁,評價頗為細化。周興陸認為其“體現出清代中期詩學跳出軒唐輊宋的框框,而兼納唐宋之長的趨向”(周興陸638)。蔣寅指出其論明人所占分量遠較宋人為重,注意到他是乾隆年間“對明代詩學流變頗有見識的論者之一”(蔣寅,《清代詩學史》第二卷152),皆是具眼。在此基礎上,筆者更想強調趙文哲分體論詩與下及明清大家的意義。趙氏堅持雅正傳統,主張分體論詩,將每一體裁優秀的歷代詩人詩作挑選出來,列為后人取法的典范,顯得較為客觀,比較符合詩人真實的藝術成就。這也是“吳中七子”的共同傾向。他們對明代大家詩學成就的認同,擴大了對明代詩學的經典化接受;對清代大家成就的認可,則確立了清人對本朝詩歌的自信。如他們認為王士禛是清代詩學的正宗,其各種體裁的詩均可成為后人取法的典范。吳兆騫的七古“學盛唐之王、李,而上或染指初唐四子,下或濫觴中唐元、白,竟體精研,允堪程式”(《媕雅堂詩話》1819)也可為后學取法。

王昶也堅持分體論詩,取法頗為廣泛。其古詩取法以王士禛《五七言古詩選》為宗,近體則以自選唐、宋、元、明及清初大家詩選為本。⑩例如,有關七言古詩的取法,《示長沙弟子唐業敬》云“斷以杜、韓、蘇、陸為宗”(王昶,《春融堂集》659);《示朱生林一》云“此必將杜、韓、蘇、陸、元遺山、高青邱、李空同、陳臥子及本朝王貽上、朱竹垞諸家擇而熟讀,當自得之”(《春融堂集》660)。主張七古以杜、韓、蘇、陸為宗法對象,閱讀宜廣,金代、明、清大家的七古優秀詩作均可瀏覽閱讀。《與作明再從姪》在談及近體詩選本時云:“仆有唐宋元明及本朝大家詩選,因無副本,俟刻就寄歸雒誦,蓋詩家正法眼藏也。”(王昶,《履二齋尺牘》卷二24)強調選本涉及唐宋元明清大家,取法頗廣。又如《與周仲育》在談及學習杜詩的取徑云:“少陵詩殊不易學,至如昌黎、東坡、劍南、石湖、遺山、青邱及漁洋、竹垞皆可問途。”(王昶,《履二齋尺牘》卷七72)他主張可由以上諸人入門,上溯至杜詩,取法的對象下及清初大家。此外,王昶還主張博覽。《示戴生敦元》云:“詩學如《古詩紀》《樂府解題》《全唐詩》《宋詩鈔》《宋詩存》《元詩選》三集、《明詩綜》諸書,亦宜瀏覽其取法也。”(《春融堂集》658)這表明其指導弟子的閱讀對象已經下及明、清所編前代詩選,頗為宏通。以上所列王昶的詩學取向中,明清大家詩學的接受也占有醒目的地位,有助于深化人們對明清詩學與唐宋詩學傳統關系的認識。

三、“吳中七子”的詩學取向對詩學批評之意義

如前所述,早年宗唐的“吳中七子”在沈德潛的提攜下走上詩壇,他們后來均不同程度地沾染了宋調,晚年為糾正詩壇弊病而重返唐音,提倡雅正詩學。“吳中七子”的詩學取法下及宋、金、明與清初大家,為乾嘉詩壇的唐宋詩接受、雅正傳統的守護,以及明清大家的經典接受等均作出了較重要的貢獻。具體而言,“吳中七子”的取向在詩學批評上的意義有以下幾點值得注意。

首先,有助于梳理沈德潛之后格調派詩學的演進過程。格調派在沈德潛時代,雖然相較于明七子及王士禛等顯示出更廣的包容性,對宋調及宋以后的詩歌能夠用“以唐律宋”的方法來對待,但畢竟步伐不夠大,仍稍顯其局限性。“吳中七子”傳承了沈德潛的詩說,但在詩學取向及創作方面均有明顯學宋詩的舉動,在下及金、明、清初大家方面也更為細化,這比起沈德潛而言是進步。它表明“吳中七子”順應了詩壇的風氣,在繼承沈德潛宗唐“格調說”的同時,又改變了獨宗唐音的取向,對宋詩及金、明、清初大家詩歌的藝術價值逐步予以認識與接納。從格調派內部看,這是“吳中七子”在乾嘉詩學發生演變的前提下對格調派詩學進行的拓展,有利于我們把握格調派詩學的演進軌跡。站在乾嘉詩壇的角度審視,“吳中七子”的詩學取向變化,也反映出乾嘉詩人在激烈的唐宋詩之爭后,試圖探尋新的路徑:既堅持雅正傳統,又重視才情抒發,將唐宋詩的兩種傳統較好地結合起來。

其次,應該注意到“吳中七子”詩學取向中取法明清大家的意義。我們知道,明代復古派主張古詩學漢魏、近體學盛唐,不讀唐以后書,認為宋代無詩。對于詩學取法而言,明代復古派過度強調了詩歌的“雅正”,忽略了對宋以后詩歌傳統的客觀接受。王士禛等在前后七子的基礎上,堅持漢魏盛唐雅正詩學的同時,對宋詩有采納。特別是沈德潛的《明詩別裁》在朱彝尊等之后,對明代詩學有接受與肯定,《國朝詩別裁集》則梳理了清代中前期的詩學,對清代大家的詩學成就有認同。“吳中七子”繼承了沈德潛的詩學主張,他們堅持分體論詩,既肯定唐詩雅正傳統,也吸納偏唐的宋調,并對符合雅正傳統的金、明、清大家多有取法。他們在指導弟子學習取法對象方面,顯得比沈德潛更為細化。“吳中七子”對明清詩學大家的取法與學習,是格調派歷代詩學大家經典接受譜系中的重要組成部分,既有對傳統格調派詩學經典接受的繼承,也有其新的突破與發展。“吳中七子”詩學取向中取法明清大家的做法,是較早對明清詩學大家進行梳理的嘗試,反映出詩壇對明清詩學進行總結的愿望。他們的嘗試有力地推動了詩壇對明清詩學地位及價值的認識,為明清詩學經典接受作出了重要貢獻。

復次,我們應客觀看待“吳中七子”中途取法宋詩及其晚年重返唐音的選擇。袁枚指出“吳中七子”中途的詩學變化是背叛師門。“當歸愚極盛時,宗之者止吳門七子耳,不過一時借以成名,而隨后旋即叛去。”(袁枚232)在他看來,“吳中七子”早年師事沈德潛是借以成名,目標達成后就背叛沈氏。從上文所述“吳中七子”的詩學演進軌跡可知,袁枚注意到了“吳中七子”對宋、金、明及清初大家的詩歌有接受,但回避了王鳴盛、王昶、錢大昕詩學回歸唐音的事實。實際上,無論是“吳中七子”取法宋詩,還是后期編纂詩選匡正詩壇弊病,都是出于現實的考慮。王昶編《湖海詩傳》采入少許接近唐音的宋調詩,是在乾嘉之際詩壇風氣發生明顯變化時,對“格調說”進行適度修正補充,使其在詩壇獲得新的發展。王鳴盛的學宋也有糾正格調派不足的考量,他晚年回歸唐詩雅正傳統,意在守護“格調說”,并糾正乾嘉詩壇的現實弊病。錢大昕等人的詩學選擇變化亦是如此。

需要強調的是,詩學取向發生變化的現象在很多重要的詩人及流派身上有體現,但往往容易被研究者脫離具體詩壇現實情境而誤解。一般而言,群體性的詩學選擇與變化往往與詩壇風氣緊密相關,既受詩風的影響,同時也針對現實弊病而調整,反過來影響詩壇。這種變化與影響是雙向交替前行的,必須放在具體的詩壇現實背景下理解,才能客觀全面。例如,公安派對明七子的糾偏、竟陵派對明七子與公安派的詩學的批評均是針對詩壇現實問題而提出。明末清初錢謙益提倡宋詩,是針對明代詩壇機械模擬漢魏盛唐作出的選擇。王士禛的中途提倡學宋與后來復返唐音,是為糾正詩壇片面提倡宋詩產生的流弊,意在維護詩壇雅正傳統。此外,宋犖、沈德潛、翁方綱等對王士禛“神韻說”只取清微淡遠而忽視雄豪詩風的批評與修正,章學誠等對袁枚性靈說的批評,詩壇對翁方綱抄書的譏誚等皆與此相似,均有其現實指向,并非無的放矢。如果我們能結合詩壇演進的背景進行分析,就能更好地體認“吳中七子”中途學宋、晚年復返唐音的原因,及其詩學取法下及明清大家的意義。

注釋[Notes]

① 關于將“吳中七子”視為沈德潛格調派的繼承者或格調派后期代表的論述,可參見嚴迪昌:《清詩史》。杭州:浙江古籍出版社,2002年;王玉媛:《清代格調派研究》。合肥:安徽大學出版社,2022年。

② 如吳宏一、林秀蓉、王玉媛等論及“吳中七子”部分成員的詩論,趙杏根、黃治國、陳小鳳、周游、周文平、俞蒙蒙、郗韜、袁一舒等分別研究過王昶、錢大昕、趙文哲、王鳴盛等的詩論及創作。蔣寅《清代詩學史(第二卷)》指出沈德潛弟子是一個被忽視的群體,并對其代表人物的詩學進行了較為精要的研究。

③ 王昶對袁枚“性靈說”的批評,可參拙文《論王昶對袁枚詩學的批評——兼及乾嘉之際詩壇傳統與新變的矛盾》,《貴州師范大學學報》(社會科學版)3(2015):122—127。

④ 序見王鳴韶:《鶴溪文稿》卷一,湖南省圖書館藏稿本。按:此序由王鳴韶代筆,表達的是王鳴盛的主張。

⑤ 關于乾嘉詩壇走向唐宋融合的趨向,可參王英志主編:《清代唐宋詩之爭流變史》。北京:人民文學出版社,2012年。其中,中編“乾嘉時期唐宋詩之爭流變史”論述較詳細。

⑥ 翁方綱手稿《志言集》選唐王維76首、杜甫244首、韓愈50首、白居易28首、杜牧54首、李商隱59首;宋蘇軾292首、黃庭堅95首、陸游95首;金元好問228首;元虞集189首。《續集》選清王士禛61首、朱彝尊33首、查慎行123首。凡14家、1 537首詩作。此稿為翁氏晚年選本,完成于嘉慶二十年(1815年),可代表其詩學取法之定論。

⑦ 相關內容可參趙翼:《甌北詩話》。北京:人民文學出版社,1963年。117—161。

⑧ 王鳴盛晚年復返唐音意在糾正詩壇弊病,可參拙文《王鳴盛“學宋”與乾嘉詩壇趨勢關系考論》,《天津大學學報》(3)2021:551—557。

⑨ 錢鍾書、蔣寅、趙永紀、單重陽、王宏林、鄢傳恕、張兵等均不同程度論述到此問題,可參王宏林《乾嘉詩學研究(上)》第四章“乾嘉詩學對前代詩歌的定位”第四節“明詩分歧與對七子四大家的肯定”。

⑩ 按,王昶為指導門人及家族中后輩作詩,曾編選過《唐詩錄》及《履二齋詩約》《碧海集》等唐宋元明及清初大家詩選,除《唐詩錄》完整存世,其他或殘或佚。

引用作品[Works Cited]

陳子龍:《陳子龍詩集》,施蟄存、馬祖熙標校。上海:上海古籍出版社,1983年。

[Chen, Zilong.CollectedPoemsofChenZilong.Eds.Shi Zhecun and Ma Zuxi.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1983.]

惠棟:《古香堂集序》,《東吳三惠詩文集》,漆永祥編。臺北:中國文哲研究所,2006年。326—327。

[Hui, Dong.“Preface toCollectedWorksfromtheGuxiangStudio.”CollectedPoetryandEssaysofHuiDong,HuiZhoutiandHuiShiqiofDongwu.Ed.Qi Yongxiang.Taipei: Institute of Chinese Literature and Philosophy, 2006.326-327.]

蔣寅:《再論王漁洋與康熙朝宋詩風之消長》,《羅宗強先生八十壽辰紀念文集》,盧盛江等主編。北京:中華書局,2009年。545—563。

[Jiang, Yin.“A Further Study of Wang Yuyang and the Rise and Fall of Song Poetry Style under the Reign of Emperor Kangxi.”CommemorativeCollectionofMr.LuoZongqiang’sEightiethBirthday.Eds.Lu Shengjiang, et al.Beijing: Zhonghua Book Company, 2009.545-563.]

——:《清代詩學史》(第二卷)。北京:中國社會科學出版社,2019年。

[---.AHistoryofPoeticsintheQingDynasty.Vol.2.Beijing: China Social Sciences Press, 2019.]

龍野:《論王昶〈湖海詩傳〉對后期格調派詩學的守護與調整:兼及乾嘉詩學趨勢的轉變》,《古代文學理論研究》(43)。上海:華東師范大學出版社,2016年。200—213。

[Long, Ye.“Protection and Adjustment of the Late Period of Stylistic School in Wang Chang’sPoetryandBiographyintheWorld: With a Consideration of the Changes in the Poetics during the Qianlong and Jiaqing Periods.”StudiesofAncientChineseLiteraryTheory.Vol.43.Shanghai: East China Normal University Press, 2016.200-213.]

魯嗣光:《春融堂集序》,《清詩紀事》(乾隆朝卷),錢仲聯編。南京:江蘇古籍出版社,2003年。5603。

[Lu, Siguang.“Preface toCollectedWorksfromtheChunrongStudio.”ChronicleofQingPoetry(ReignofEmperorQianlong).Ed.Qian Zhonglian.Nanjing: Jiangsu Ancient Books Publishing House, 2003.5603.]

錢大昕:《正聲集序》,《嘉定錢大昕全集》增訂本第11冊,陳文和主編。南京:鳳凰出版社,2016年。476—477。

[Qian,Daxin.“Preface toCollectedPoemsofModerateTone.”TheCompleteWorksofQianDaxinofJiading(ExpandedEdition).Ed.Chen Wenhe.Vol.11.Nanjing: Phoenix Publishing House, 2016.476-477.]

——:《日講起居注官翰林院侍講學士曹君墓志銘》,《嘉定錢大昕全集》增訂本第9冊,陳文和主編。南京:鳳凰出版社,2016年。688—690。

[---.“An Epitaph for Cao Renhu.”TheCompleteWorksofQianDaxinofJiading(ExpandedEdition).Ed.Chen Wenhe.Vol.9.Nanjing: Phoenix Publishing House, 2016.688-690.]

王昶:《湖海詩傳》。南京:鳳凰出版社,2018年。

[Wang, Chang.PoetryandBiographyintheWorld.Nanjing: Phoenix Publishing House, 2018.]

——:《春融堂集》,《清代詩文集匯編》第358冊。上海:上海古籍出版社,2010年。

[---.CollectedWorksfromtheChunrongStudio.CollectedWritingsfromtheQingDynasty.Vol.358.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2010.]

——:《履二齋尺牘》。天津:南開大學圖書館,清鈔本。

[---.CorrespondenceoftheLü’erStudio.Hand-copied edition of the Qing Dynasty.]

王宏林:《乾嘉詩學研究》(上)。南昌:百花洲文藝出版社,2018年。

[Wang, Honglin.AStudyofthePoeticsduringtheQianlongandJiaqingPeriods.Vol.1.Nanchang: Baihuazhou Literature and Art Publishing House, 2018.]

王鳴盛:《嘉定王鳴盛全集》第11冊,陳文和主編。北京:中華書局,2010年。

[Wang, Mingsheng.TheCompleteWorksofWangMingshengofJiading.Vol.11.Ed.Chen Wenhe.Beijing: Zhonghua Book Company, 2010.]

——:《蘭綺堂詩鈔序》,《清代詩文集匯編》第490冊。上海:上海古籍出版社,2010年。1。

[---.“Preface toCollectedPoemsfromtheLanqiStudio.”CollectedWritingsfromtheQingDynasty.Vol.490.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2010.1.]

——:《聽雨齋詩集序》,《清代詩文集匯編》第440冊。上海:上海古籍出版社,2010年。5—6。

[---.“Preface toCollectedPoemsfromtheTingyuStudio.”CollectedWritingsfromtheQingDynasty.Vol.440.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2010.5-6.]

翁方綱:《石洲詩話》卷十,《清詩話全編》(乾隆朝三),張寅彭主編。上海:上海古籍出版社,2020年。

[Weng, Fanggang.“Poetry Remarks from Shizhou.Vol.10.”CollectedPoetryRemarksfromtheQingDynasty(ReignofEmperorQianglong,Vol.3).Ed.Zhang Yinpeng.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2020.]

吳泰來:《硯山堂集》,《清代詩文集匯編》第350冊。上海:上海古籍出版社,2010年。577—654。

[Wu, Tailai.CollectedWorksfromtheYanshanStudio.CollectedWritingsfromtheQingDynasty.Vol.350.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2010.577-654.]

袁枚:《袁枚全集新編》第15冊,王英志主編。杭州:浙江古籍出版社,2015年。

[Yuan, Mei.NewEditionofThe Complete Works of Yuan Mei.Ed.Wang Yingzhi.Vol.15.Hangzhou: Zhejiang Ancient Book Publishing House, 2015.]

張健:《清代詩學研究》。北京:北京大學出版社,1999年。

[Zhang, Jian.AStudyofthePoeticsintheQingDynasty.Beijing: Peking University Press, 1999.]

趙文哲:《媕雅堂詩集》,《北京師范大學圖書館藏稀見清人別集叢刊》第11冊。桂林:廣西師范大學出版社,2007年。141—231。

[Zhao, Wenzhe.CollectedPoemsfromtheAnyaStudio.RareWritingsfromtheQingDynastyCollectedintheLibraryofBeijingNormalUniversity.Vol.11.Guilin: Guangxi Normal University Press, 2007.141-231.]

——:《娵隅集》,《續修四庫全書》第1436冊。上海:上海古籍出版社,2002年。1—81。

[---.CollectedWorksfromtheSouthwest.TheContinuationofThe Complete Collection of the Four Treasuries.Vol.1436.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2002.1-81.]

——:《媕雅堂詩話》,《清詩話三編》第3冊,張寅彭主編。上海:上海古籍出版社,2014年。

[---.“Poetry Remarks from the Anya Studio.”TheThirdCollectionofPoetryRemarksfromtheQingDynasty.Vol.3.Ed.Zhang Yinpeng.Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2014.1811-1820.]

——:《媕雅堂別集》,《北京師范大學圖書館藏稀見清人別集叢刊》第11冊。桂林:廣西師范大學出版社,2007年。301—416。

[---.CollectedWritingsfromtheAnyaStudio.RareWritingsfromtheQingDynastyCollectedintheLibraryofBeijingNormalUniversity.Vol.11.Guilin: Guangxi Normal University Press, 2007.301-416.]

周興陸:《中國分體文學史·詩學卷》(中)。太原:山西教育出版社,2013年。

[Zhou, Xinglu.AHistoryofChineseLiteratureinSeparateForms:Poetics.Vol.2.Taiyuan: Shanxi Education Publishing House, 2013.]