粵劇角色藝術在文創產品視覺設計中的傳承與創新

□梁伊韻 劉汗青 張弛 王斫樸 張欣/文

近年來,“國潮文化”成為年輕人中新一股潮流,而文創產品也正在新興市場中突圍而來,這給一直“備受冷落”的非遺文化有了新的機遇。粵劇文化作為一個地區的代表性文化,也是戲劇文化的重要分支,卻面臨著青黃不接的狀況。本文基于國潮文化背景下對粵劇文化進行結合性研究,探尋粵劇文化在文創產品視覺設計中的傳承和創新可能性,盡己所能將粵劇藝術與現代審美相結合,抓住國潮文化機遇進行創新推廣,給予粵劇文創設計更多可能性。

粵劇文化是我國優秀傳統文化中的寶藏,它不僅僅是大眾印象中廣東地區的標志性文化,同時也是中國香港、澳門地區共有的文化,是嶺南文化的瑰寶。如今粵劇文化幾乎與時代脫節,難以吸引年輕受眾,不僅在于宣傳力度、普及率不足,更重要的是缺乏一定的創新力度。但國潮文化和文創產業給了我們機遇,國潮文化能夠融合年輕人的審美喜愛,在優秀傳統文化元素的基礎上設計出更新穎的產品;而文創產品則是文化宣傳與推廣的最熱門載體,產品附上文化特色元素,使文化有了更多元化的表現形式,更好地進入到大眾的生活中,成為受大眾喜愛的“時尚單品”。實現“傳統文化即時尚潮流”的新趨勢,這也是一種推動傳統文化進行創新和推廣的新模式。

1 粵劇文化基本概述

在兩廣地帶,盡管沒有當過聽眾,但也清楚熟知,廣府地區最具代表性的非遺文化便是粵劇。當今世界有兩千多萬粵籍華僑華人分布在各地,國內更是有南疆大地的兩廣地區人民,共同的文化符號使我們心與心的距離更近。但是隨著新興文化的沖擊,粵劇等一類傳統戲劇文化在人們的觀念里已與流行文化、娛樂文化全然斷開,存在著認知差異空間。粵劇文化的發展也隨之面臨著種種問題:粵劇文化的市場始終難以打開甚至呈現倒退的狀態,不僅缺少能夠吸引群眾的內容產品,還缺少高質量產品與文化輸出平臺。有數據表示,不僅粵劇觀眾呈現“青黃不接”的狀況,內容宣發等層面同樣缺乏新鮮血液,國潮文化背景下,“培育”新觀眾、新血液正逢其時。

2 國潮文化及文創產業對粵劇文化發展的啟迪

2.1 國潮文化概要

“國潮”有幾種含義,即國產的潮牌、國內的潮牌、中國的潮流。這個概念原來多用于服裝設計,那時國潮的概念只是張揚了設計師獨特的思想風格和生活態度[1]。如今,國潮所對應的不僅僅是服飾和品牌,領域可以擴展到更多很好地加入了中國文化元素、符號的產品和現象。舞臺上的《只此青綠》,生活中的國潮風服飾,國際上的中國制造等等。這一股“國潮”熱的背后不僅僅是中國產品的質量提高和品牌崛起,更重要的是中國文化自信的形成。在越來越多人喜愛并追求國潮文化的趨勢下,優秀傳統文化也有了新的發展機遇,機遇在于宣傳、也在于吸引更多年輕受眾。粵劇文化想要把握好國潮文化背景的機遇,就要從當今發達的產業入手——文創產業。

2.2 文創產業發展的啟迪

文創產業依附于文化產業發展而來,兩者最大的不同便在于“創”,也就是“創意”“創造”。文創產業是以創造力為核心的新興產業,發展以來便得到了國家政府的不斷支持。文化創意的概念就是提煉和創新“文化”的內涵,用更多元化的手法體現藝術的美感。也就是說,文化創意的本意并不是改變文化底蘊,而是用“新瓶裝老酒”的方式給予受眾不一樣的呈現方式,也秉持著“取其精華,去其糟粕”的原則開拓創新,招徠更多人群關注原本被冷落的文化并喜愛上這些文化。

近年來便涌現了一大批被賦予了文化內涵的文創產品,帶動著文化的宣傳與發展。如國內文創產品“領頭羊”故宮博物館系列,不必親自到故宮,也能感受到故宮文物的文化內涵。早在2017年,故宮文創產品便突破1萬種,營收達到15億,突破了故宮博物館以往的營收記錄,文創產品讓固定在博物館里的文化也擁有了“走出去”“帶回家”的機會。帶領故宮博物館“重新出圈”的院長單霽翔先生表示,“文化創意產品”不僅貼近人們的生活,還要將文化融入產品,才能走進生活。

3 粵劇角色藝術在文創產品視覺設計中的可創新性

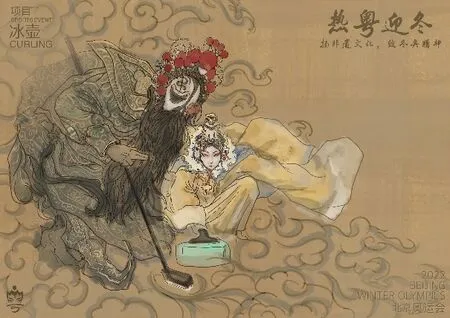

3.1 粵劇角色動作設計與運動精神融合

2022年北京冬奧會,張藝謀導演再一次以博大精深的中華文化驚艷世界,也讓中國人愈發感到文化自信。在冬奧會前夕,北京京劇院用京劇音樂的方式創作,熱播的京歌《北京雪花飄起來》,向奧林匹克精神致敬。這樣國粹結合奧運的宣傳方式,便給我們戲劇文化開了一個很好的頭。在刻板視角下,粵劇與運動會看似毫無關系,但是民族的就是世界的,世界的奧運會也要展現出民族的優秀文化。

從這個角度出發,便可以從冬奧會的運動員動作與粵劇的戲劇動作入手,一如云手與打冰球,盡管粵劇角色身穿戲服,也有颯爽英姿和冬奧氣勢的結合;又如花滑與青衣,同樣的絢爛衣裳,同樣的靈活身姿。以傳統與現代文化的相融,在弘揚了中華優秀傳統文化——粵劇,同時也表達了當代人對體育文化的重視。傳統文化只有做到與時代并行,才能迸發活力,延綿不絕,長久不衰,而粵劇人物形象與奧林匹克運動會項目的結合很好的體現出這一點。現代的冬奧項目遇上粵劇文化,體育精神與非遺文化的結合,具有別樣的精彩,這樣的文創產品一經推出,具有雙重的效應。“熱粵迎冬”系列文創產品圖1所示。

圖1 “熱粵迎冬”系列文創產品圖

3.2 粵劇角色表情設計與網絡結合

現如今,表情包是人們在網上“沖浪”和社交時必不可少的交流方式之一,也是互聯網社交即時通信中常見的表情符號之一。可以說,表情包幾乎是人們每天接觸最多的符號,也是和人們最為親近的符號。但是,可以發現,常常被人們使用的表情包庫中,幾乎沒有含有中國元素相關的表情包。如,在輸入法搜索“表情包”,出現最多的便是當下流行網絡語言衍生出的表情包,亦或是動物類和明星類,幾乎看不到與中國傳統文化有關的表情包,仔細搜來也并沒有很好地表現出粵劇文化的典型符號和文化魅力。由此可見,粵劇文化乃至傳統文化在表情包這一傳播渠道中仍有待發展。

找到市場缺漏便要及時填補,我們可以將粵劇角色表情設計與網絡相結合,調查搜集網友常用的表情包特征和語句,結合粵劇文化和粵劇受眾的需求創作出優秀的文創表情包,這樣的表情包不僅能很好地“打入”人們的生活,還能達到宣傳的目的。通過親切的粵語方言和粵劇戲曲人物的融合,組成日常生活中人們常說的話和常有的活動姿態,讓人們感覺到粵劇的親切性,仿佛粵劇文化就在身邊,潛移默化中勾起對粵劇的喜愛,達到傳播效果。粵劇文創表情包系列圖2所示。

圖2 粵劇文創表情包系列圖

3.3 粵劇角色符號設計與生活結合

在大多數人的刻板印象中,非遺文化與現代生活之間存在一定的距離,認為非遺文化離自己十分遙遠,但都忽略了,優秀文化講求的是一種“雅俗共賞”的境界,文化本就源于生活,又歸總于生活。在此情景下,粵劇文化作為非遺文化也應該考慮將粵劇角色的經典符號設計融合進日常生活中,把握市場中人們常用的生活用品,以最親近的方式將粵劇角色符號與產品結合起來,具有宣傳性、鑒賞性還有實用性,讓粵劇文化再次與日常生活“親密接觸”,同時賦予生活用品一定的文化內涵,提高生活品質。

以如今最常用的生活必需品——口罩為例:在常態化疫情防控之下,口罩早已從最初抵御病毒的手段,成為融入每個人生活的必備單品。關注民生和社會事業,粵劇同樣能融入必需品中。將精美的粵劇角色和故事融合在口罩上,將實用性、藝術性、商業性結合在一起,給原本單調的口罩和沉悶的抗疫氛圍帶來了一絲生機。極具藝術感的口罩在人群中還具有感染力,讓粵劇文化傳播成為流行要素。“貴妃鳳舞”系列口罩圖3所示。

圖3 “貴妃鳳舞”系列口罩圖

4 結語

在國潮背景、經濟水平提高的推動下,消費者對具有中華文化內涵的產品有相較以往更強的購買欲,粵劇文化要把握好時機借此宣傳自身文化同時促進自身文化發展,同時解決青黃不接的現狀。如何很好地粵劇文化遺產轉化為文創產品,從文創產品的視覺設計角度出發具有很強的創新性。參考如今已成功出圈的文創產品經驗,粵劇角色藝術在文創產品視覺設計中可以在動作、表情、形象、符號等的方面有所創新,讓粵劇文創產品具有實用性、宣傳性和觀賞性。但是,我們仍需要有更多人在粵劇文化傳播甚至非遺文化傳播的路上不斷創新發展,也需要更多年輕血液加入到傳承和發展優秀傳統文化的行列中來。本文是對粵劇文化在文創產品視覺設計中可創新性的小部分探討,期待未來會有更多的創新作品出現,讓粵劇重新“容光煥發”。■