腕關節鏡下單通道腕管松解術治療腕管綜合征療效分析

熊波涵,秦藝華,寧梓文,王 旭,施政良,盧曉君,張瑤璋,王 坤

(昆明醫科大學第一附屬醫院運動醫學科,云南 昆明 650031)

腕管綜合征(carpal tunnel syndrome,CTS)是由于正中神經在腕管中受到壓迫而引起第1~4 指麻木、疼痛、無力等癥狀的臨床綜合征,發病原因包括:腕橫韌帶增厚、腕管內腫物壓迫等。CTS 患病率約為10%,是全世界最常見的神經卡壓綜合征,占所有周圍神經卡壓綜合征的90%[1]。患病的危險因素包括:高齡、肥胖、女性、懷孕、糖尿病、甲狀腺功能減退、類風濕性關節炎和重復性腕關節工作等[2]。臨床上,患者可能出現手部正中神經感覺分布的感覺異常或手功能異常。嚴重情況下,出現手部正中神經支配的內在肌肉無力及大魚際肌肉萎縮,手部精細動作受限,許多患者會出現患手夜間麻醒[3],給患者的生活與工作帶來了極大的困擾。

在治療上,輕度的CTS 可給予保守治療,而經過正規3 月的保守治療無效、中重度的CTS 則需手術干預[4]。CTS 手術治療方式主要有:傳統開放性切開手術、改良的微創切開手術和內鏡輔助下的微創手術。傳統開放性切開手術雖然松解徹底,但手術疤痕大,術口長度約8 cm,因術后發生傷口疤痕性疼痛等并發癥而逐漸被摒棄。改良的微創切開手術較傳統開放手術而言,手術切口較小、術后恢復快等優點[5],但由于手術切口位于手掌,術中有可能損傷正中神經掌皮支,術后患者因干活時手掌處疤痕刺激而引起柱狀區疼痛,術后嚴重影響患者生活質量[6]。另外,微創切開手術的視野較為局限,不能完全探查腕管內部結構,可能導致術中松解不徹底或誤傷重要血管、神經,造成不可逆的醫源性損傷[7]。近年來,隨著腕關節鏡微創技術的發展,腕關節鏡輔助下單通道腕管松解術,具有術中視野清晰、創口小、療效確切、風險低等優點,腕關節鏡下腕管松解術逐漸成為了基礎研究及臨床工作中的熱點方向。2020 年12 月至2021 年12 月昆明醫科大學第一附屬醫院運動醫學科使用腕關節鏡下單通道腕管松解術治療腕管綜合征47 例,取得了滿意的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取昆明醫科大學第一附屬醫院運動醫學科自2020 年12 月至2021 年12 月之間收治的左側腕管綜合征患者47 例作為研究對象,其中男8 例(8 腕),女39 例(39 腕),年齡 35~68 歲,平均(52±8.2)歲。

1.2 病例選擇

納入標準:(1)診斷為腕管綜合征:體格檢查為典型CTS 表現,出現橈側三個半手指(第1~4 指)感覺異常,左腕部Tinel 征及Phalen 征(+),部分患者有拇對掌肌力減弱或大魚際肌萎縮;腕部多普勒超聲提示腕橫韌帶增厚及腕部正中神經較對側增粗[8];腕部神經電生理檢查提示腕部正中神經傳導減慢[9]。(2)經規律非手術治療3 個月癥狀不緩解、反復發作甚至癥狀加重者。排除標準:(1)合并有其他周圍神經疾患:如臂叢神經損傷、正中神經損傷、糖尿病引起的末梢神經炎等;(2)手腕部有手術或創傷史,影響再次手術者;(3)腕部腫瘤、腕部巨大囊腫導致正中神經壓迫者[10];(4)濱田分級Ⅲ級患者:正中神經支配區皮膚感覺減退、大魚際肌萎縮,同時出現拇指對掌功能障礙(常需要行患側拇指功能重建術,故不在本研究考慮范圍內)[11];(5)精神障礙、不接受手術治療者。

1.3 手術方法

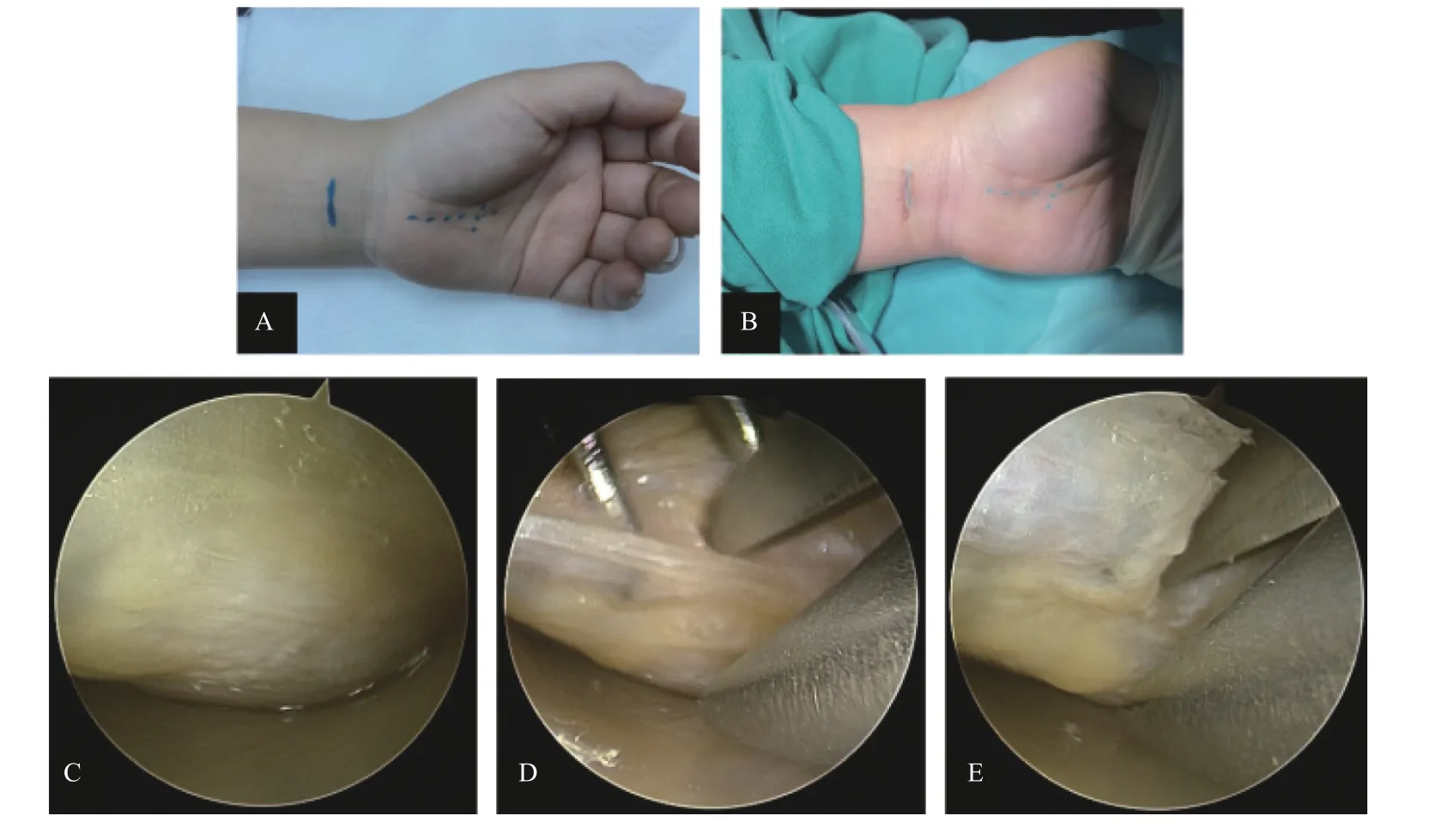

患者取仰臥位,上肢止血帶加壓止血,壓力為30 kPa,時間為30 min。麻醉成功后常規消毒鋪巾,在患者右腕部近端腕橫紋位置掌長肌腱尺側緣行一橫行切口,長約1.0 cm,依次切開皮膚、皮下組織,暴露屈肌支持帶,用紋氏鉗順屈肌支持帶方向鈍性分開,暴露下方正中神經。用10 mL注射器制備成寬度約8 mm、長約8 cm 的透明擋板,將擋板插入屈肌支持帶與正中神經之間,將擋板順正中神經走行方向插入腕管內,深約7 cm。接上腕關節鏡監視系統,將腕關節鏡放入擋板上方,在關節鏡監視下觀察腕橫韌帶及操作通道,待自制透明擋板與腕橫韌帶所構成的操作通道內無重要結構時,用鈍頭精細剪由近向遠剪斷腕橫韌帶進行腕管切開松解。術中需徹底切斷腕橫韌帶,避免松解不徹底引起手術失敗,還需注意保護周圍血管及神經,尤其是腕橫韌帶遠端的掌淺弓及正中神經返支。生理鹽水沖洗切口,仔細探查切口,無活動性出血,用可吸收軟組織縫線美容縫合皮下及皮膚層,無菌敷料包扎切口,手術結束。術中操作照片見(圖1)。

圖1 手術中視野情況Fig.1 Intraoperative visual field

1.4 術后康復訓練

術后嚴格抬高患肢48 h,后在主管醫生及專業康復人員指導下規律進行患肢握拳及腕關節屈伸活動,甚至可以結合手法治療促進患手的康復[12],避免術后肌腱或神經疤痕粘連,引起手麻等癥狀再次發生。一般來說,患者在術后1 月可恢復手腕部正常工作。

1.5 主要觀察指標

對所有患者進行至少6 個月隨訪,觀察患者治療前、后腕關節的疼痛及手麻緩解情況。采用改良波士頓腕管綜合征評分量表(Boston Carpal Tunnel Questionnaire,BCTQ)[13]術前與術后6 個月評分評估癥狀的持續與緩解情況。此評分量表包括兩部分:(1)癥狀嚴重程度量表(Symptom Severity Scale,SSS),與癥狀嚴重程度相關,如:疼痛、麻木等癥狀;(2)功能狀態量表(Functional Status Scale,FSS),與日常生活功能有關,如:書寫、握持書本、打電話、扣紐扣、做家務、拎購物袋、洗澡、穿衣、開瓶蓋。

1.6 統計學處理

數據采用SPSS25.0 軟件包進行統計學分析,數據資料用均數±標準差()表示,以a=0.05為檢驗水準,采用單因素方差分析行統計學處理,P< 0.05 為有統計學意義。

2 結果

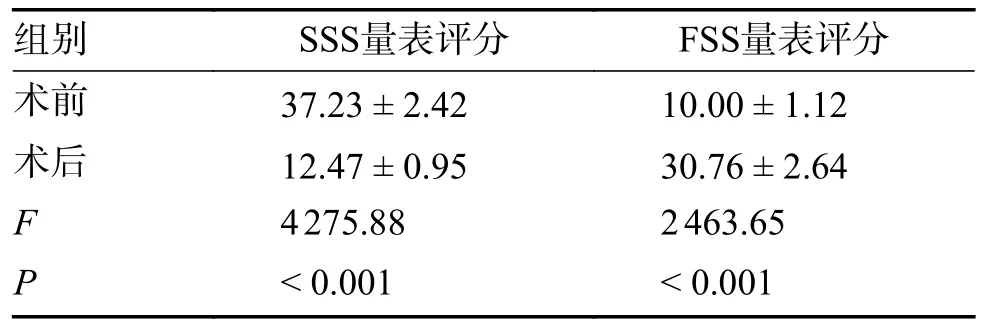

所有患者術后無一例感染切口均甲級愈合。術后平均隨訪時間至少6 個月,有2 例患者術后1 月復查時訴拇指活動時疼痛,給予扶他林軟膏外用1 周后癥狀消失。手術操作時間平均約10 min。本研究中47 例患者術后腕部疼痛及手麻等癥狀均較術前有明顯改善,術后改良波士頓問卷(BCTQ)中SSS 量表評分較術前明顯下降,差異有統計學意義(P< 0.05),術后改良波士頓問卷(BCTQ)中FSS 量表評分較術前升高,差異具有統計學意義(P< 0.05),見表1。

表1 手術治療前、后SSS 量表評分與FSS 量表評分對比(,分)Tab.1 Comparison of SSS score and FSS score before and after surgical treatment(,points)

表1 手術治療前、后SSS 量表評分與FSS 量表評分對比(,分)Tab.1 Comparison of SSS score and FSS score before and after surgical treatment(,points)

3 討論

腕管綜合征(CTS)是臨床上常見的周圍神經卡壓綜合征。當正中神經在腕管內嚴重受壓時,會導致手部正中神經分布區域麻木、疼痛和感覺異常,部分患者還可能出現大魚際肌肉進行性萎縮和手部精細動作不能完成。CTS 的癥狀主要由于腕管內正中神經受到物理性卡壓引起,因此手術是治療CTS 的主要方法。

對于癥狀較輕及病程較短的CTS 患者可采用保守治療[14],如腕管內注射激素治療CTS,雖然可以緩解手麻癥狀,但緩解時間不長,許多患者仍需要手術治療[15]。對于保守治療無效、大魚際肌嚴重萎縮等中重度腕管綜合征患者,應及時進行手術治療[16]。手術方式有傳統切開手術與微創切口。由于手掌部豐富的感覺神經分布及手部的活動刺激,許多患者術后會出現切口區域的柱狀區疼痛等不適,導致術后患者滿意度不高。

有研究表明,改良的微創小切口手術方式采用2~3 cm 的手掌部切口,雖然其切口較小,但仍然無法有效避免傷口疤痕所帶來疼痛等一系列并發癥[17]。王小龍等[18]研究還證明小切口手術能有效降低疼痛VAS 及BCTQ 評分,對患者具有較好的臨床療效。但這一術式的缺點仍較明顯,如由于手術中視野局限、神經松解不徹底、誤傷重要血管及組織導致嚴重并發癥等[19]。同時,改良的微創小切口仍然位于手掌處,術后患者工作時會刺激手掌處疤痕,引起術口區域疼痛等不適,降低了該類手術的滿意度。

隨著運動醫學的發展,大關節鏡(如:肩、膝關節鏡)技術已經逐漸成熟,但是小關節鏡(如:腕關節鏡)技術發展相對滯后。近幾年來,腕關節鏡技術也在不斷發展,許多單位已相繼購買腕關節鏡設備,內鏡下腕管松解術開始應用于臨床[20]。目前有雙通道腕關節鏡下松解術與單通道腕關節鏡下松解術治療腕管綜合征,但報道均不多。早些年發明的雙通道關節鏡下腕關節鏡下松解術治療腕管綜合征在臨床上得到一定的發展,但由于需要在手掌心及腕部開2 個微創通道,術后患者反饋掌心切口疼痛等并發癥的發生,雙通道腕關節鏡下松解術逐漸被單通道腕管松解術所替代。單通道腕管松解術是近3 a 來昆明醫科大學第一附屬醫院運動醫學科開展的新型腕管松解術的治療方式。筆者采用1 個10 mL 注射器制備成8 mm 寬、7 cm 長的透明擋板,操作方便并可以清晰觀察擋板下方的正中神經,手術相對比較安全。手術切口位于手腕的腕橫紋處,避免患者術后返回工作崗位后手部工作時刺激術口疤痕的影響,極大的減少術后手掌柱狀區疼痛的發生,提高病人術后滿意度。單通道小切口入路于其他術式相比,由于借助關節鏡的放大作用,手術中全程觀察到腕橫韌帶及正中神經,手術操作時選擇性地切開腕橫韌帶即可,最大程度地規避了術中器械對重要血管組織的損傷,安全性較高。而且,術后患者腕部疤痕小、功能恢復快,這對于女性及運動員患者具有重要意義[20]。現回顧性分析2020 年12 月至2021 年12 月共47 例關節鏡下單通道下右側腕管松解術患者的病歷資料,通過術后長期規律隨訪、BCTQ 評分等進行統計分析,均表明該術式治療效果可靠,明顯提高了臨床療效。該手術操作時間短,約10 min 就可以完成手術,極大的減少了術后并發癥的發生,如:傷口感染、止血帶反應等。

筆者在術中發現,通過自制透明擋板并結合腕關節鏡監視下操作,可以清晰地觀察腕管操作通道內情況,采用鈍頭精細剪可以選擇性地剪斷腕橫韌帶,避免損傷腕管內重要的神經及血管組織。我們還發現,插入擋板后,需用無菌輸液貼膜固定擋板,避免擋板退出引起二次操作困難,同時不用常規關節鏡的灌注無菌生理鹽水以擴充操作空間的操作方式,避免了術后手術區域軟組織腫脹等并發癥。該手術方式的難點在于擋板的正確置入,必須放在腕橫韌帶與正中神經之間,深度需超過腕橫韌帶,否則會導致腕橫韌帶切斷不徹底,引起手術失敗。術中筆者還發現,有的患者大魚際肌起于腕橫韌帶表面,需盡量避免切斷,否則會引起術后活動手指時疼痛及術中出血的發生。當精細剪操作至腕橫韌帶遠端時,需仔細操作,避免損傷遠端的掌淺弓。而且,術中手術操作時需朝向腕管偏尺側方向操作,避免損傷橈側的正中神經返支。手術操作時,需要謹記腕部解剖結構的異常,比如腕部正中神經穿出腕橫韌帶的位置,避免損傷變異的正中神經返支,在放入透明擋板時,需先用關節鏡確認一下腕管內結構。

綜上所述,通過自制透明擋板結合腕關節鏡下單通道腕管松解術的手術方法,簡單易行,療效確切,能夠明顯改善癥狀、恢復功能與重返運動,適合有腕關節鏡的基層單位開展。因此,該術式具有廣闊的臨床應用前景,值得廣大臨床工作人員應用與推廣。