改善某市戒毒所內環境衛生對所內環境微生物及住院患者感染情況的影響

高斯媛 ,胡桂芳 ,張一瓊 ,王明春 ,李俊義 ,楊繼群

(1)昆明市第三人民醫院肝病中心,云南 昆明 650041;2)昆明市第三人民醫院公安強戒病區,云南 昆明 650301;3)昆明市第三人民醫院感染管理辦公室,云南 昆明 650041)

吸毒既是嚴重的醫學問題又是嚴重的社會問題,截至2021 年底,我國現有吸毒人員超240 萬人[1]。是致殘、致勞動力喪失的重要原因。吸毒人員不但易感染艾滋病、丙肝、乙肝、梅毒等傳染性疾病[2],且高血壓、糖尿病、腦卒中等慢性病發病率較正常人群高[3-4]。戒毒所醫院是近年來一種社會醫療機構與公安強制戒毒所合作辦醫的全新模式,對強制戒毒所學員進行合理救治,保障學員健康,使公安強制隔離得以順利進行[5]。戒毒所因其相對封閉的特性,環境微生物分布與一般社區環境微生物分布存在一定差異。故社區環境培養結果并不能完全指導戒毒所內患者抗感染治療,現已發布的相關指南是否適用于戒毒所醫院內住院患者,尚待驗證[6];隨著戒毒所醫院這一模式在國內的發展,有必要在戒毒所相對封閉的環境內進行環境微生物監測及戒毒所病區住院吸毒學員微生物感染調查,以提出防控對策,降低感染率,指導抗感染治療,保障戒毒所內吸毒學員的身體健康。

1 對象與方法

1.1 對象

將2018 年2 月至2021 年12 月某市戒毒所醫院221 名住院吸毒患者作為研究對象,其中男性為127 例,女性為94 例,年齡19~55 歲,平均(37.89±3.17)歲。納入標準:(1)入所時間長于1周的吸毒人員;(2)自愿參與研究。排除標準:(1)病情危重、生命體征不平穩、情緒不平穩,不能配合采集體液標本者;(2)拒絕參與研究。此次研究已經獲得醫學倫理會允許,批準號為20191102。

1.2 方法

1.2.1 微生物感染調查(1)采集方法:收集221名戒毒所醫院住院患體液培養陽性標本數據,標本類型包括痰液、傷口分泌物、急診血、胸水等。對同期戒毒所監區進行環境采樣,場所或物表包括門把手、洗澡龍頭中間、熱水器龍頭、巡診藥箱以及血壓計等。(2)儀器與試劑:對所有送檢標本實施常規細菌分離培養,具體操作流程參照《臨床微生物學和微生物檢驗-第3 版》[7],儀器為天美儀拓實驗室設備(上海)有限公司提供的智能型NU-5800 二氧化碳培養箱,所有試劑均在有效期內使用。當痰液涂片抗酸染色陽性時,報“抗酸桿菌”;當分枝桿菌培養陽性時,報“分枝桿菌”。

1.2.2 環境衛生干預自2020 年11 月開始對戒毒所環境衛生進行干預,方法如下:(1)每日3 次排風扇定時通風,每次半小時;(2)每日早、中、晚三次對戒毒所公共區域噴灑1∶1 000 含氯消毒液;(3)學員普及“七步洗手法”,并由醫護人員每監區每日一次隨機抽查執行情況,要求所內學員“七步洗手法”合格率達90%以上。

1.3 觀察指標

1.3.1 戒毒所環境微生物分布分析戒毒所監區環境微生物分布。陽性判斷標準為在培養基中檢出至少一種細菌,環境微生物檢出率=細菌檢出的場所或物表個數÷總檢測場所或物表數×100%,因戒毒所監區在2020 年11 月開始加強每日通風、噴灑消毒液,因此以此為界,比較2018 年2 月至2020 年10 月 與2020 年11 月 至2021 年12 月的微生物檢出率。對比戒毒所監區環境衛生改善前后環境微生物分布差異。

1.3.2 戒毒所醫院住院患者體液微生物培養結果分析同期所有入選住院吸毒患者的體液微生物培養陽性結果,包括陽性率、檢出細菌種類;對比戒毒所監區環境改善前后戒毒所環境微生物及住院患者體液微生物培養結果有無差異。在此過程中,每位學員可能存在多種病灶感染,如同時出現肺部感染及皮膚感染,故每位學員留取標本次數不止1 次;每份體液標本可能培養出多種細菌,如可能同時檢出金黃色葡萄球菌及抗酸桿菌。

1.4 統計學處理

用統計學軟件SPSS26.0 進行分析,計數資料用[n(%)]表示,環境干預前后微生物培養陽性率使用χ2檢驗驗證。

2 結果

2.1 基線資料

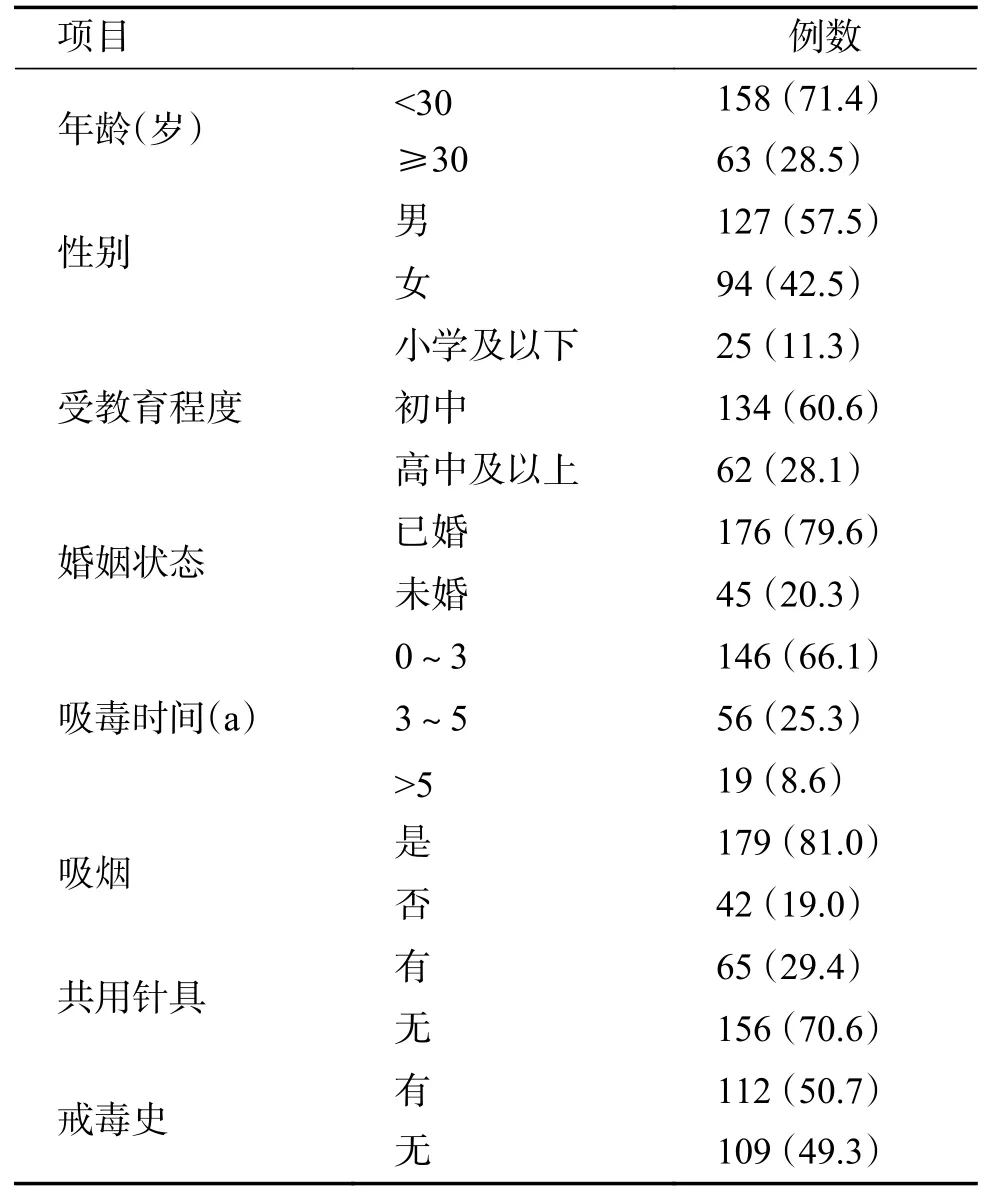

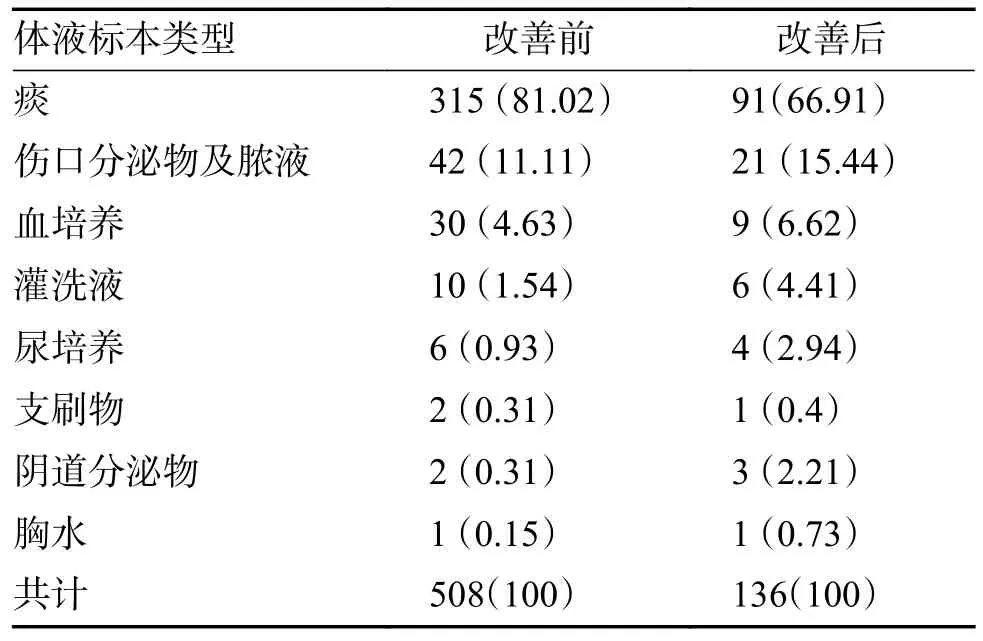

留取標本的住院吸毒患者基本情況如下:以男性、年輕(< 30 歲)人群居多,受教育程度多為初中文化,已婚多于未婚,短期吸毒者較為普遍,共用針具吸毒者少于非共用針具吸毒者,多次戒毒者與首次入所戒毒者人數基本持平,見表1。不論環境改善與否,住院患者培養陽性的體液標本類型排名前3 位的依次為:痰標本、傷口分泌物及膿液標本以及血培養標本,見表2。

表1 患者基線資料 [n(%)]Tab.1 Baseline data of patients [n(%)]

表2 住院吸毒患者體液培養陽性標本類型[n(%)]Tab.2 Body fluid types of culture-positive samples from hospitalized drug abusers [n(%)]

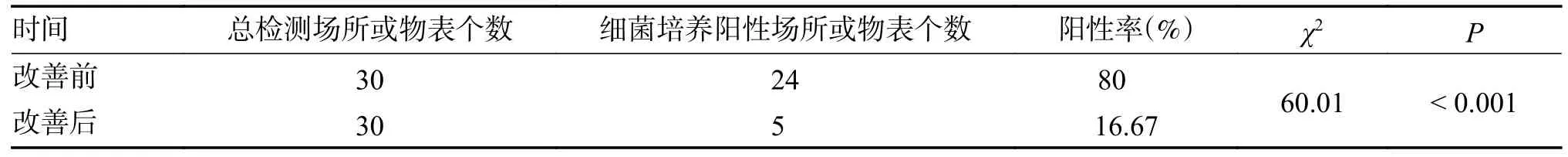

2.2 環境衛生改善前后戒毒所監區環境微生物感染情況

在戒毒所監區環境微生物調查中,環境衛生改善前后各監測30 個場所或物表,衛生條件改善前環境微生物檢出率顯著高于衛生條件改善后的環境微生物檢出率,差異存在統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 環境微生物培養情況(n)Tab.3 Environmental microbial culture analysis(n)

2.3 環境衛生改善前后住院吸毒學員體液培養與環境微生物培養結果比較

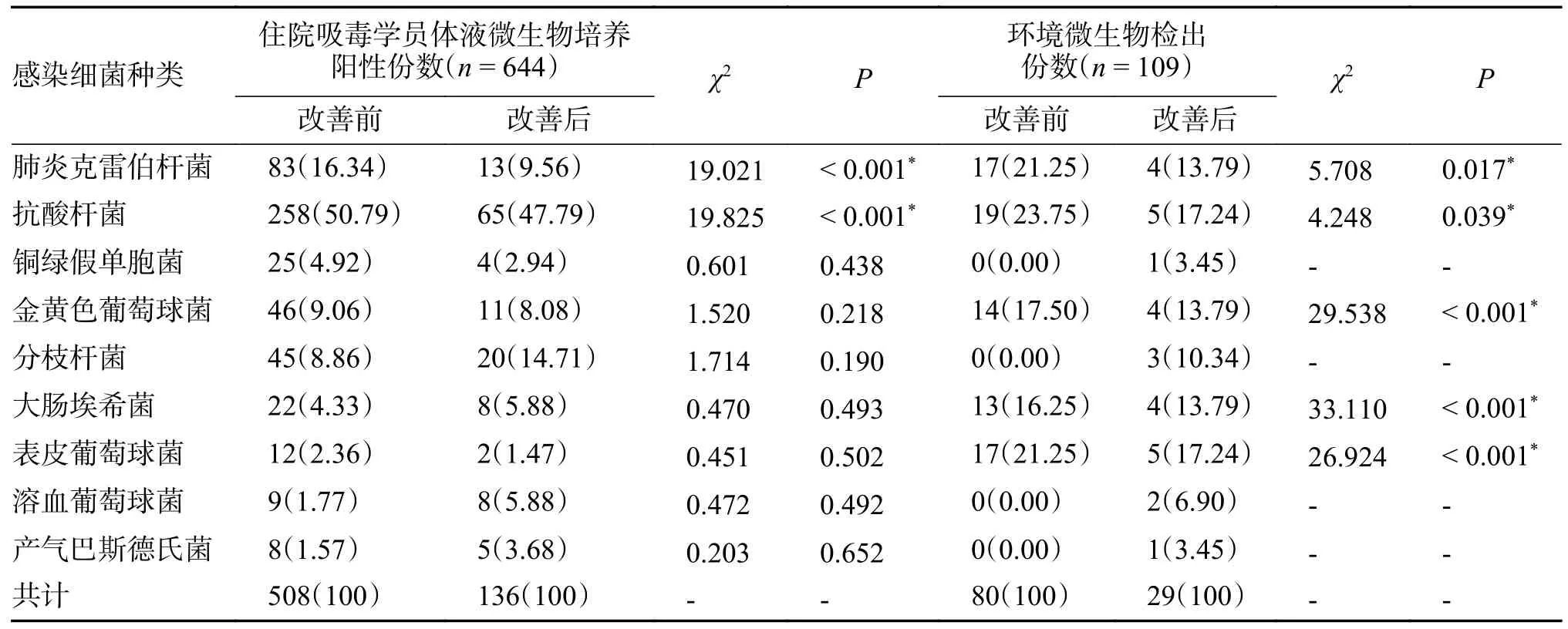

環境衛生改善前,住院吸毒學員體液微生物培養與環境微生物檢測結果中,肺炎克雷伯桿菌、抗酸桿菌檢出陽性率均較高;改善后,住院吸毒學員微生物培養與環境微生物檢測結果中肺炎克雷伯桿菌、抗酸桿菌檢出陽性率均降低,兩者差異存在統計學意義(P< 0.05)。環境衛生改善前后,吸毒學員體液培養的銅綠假單胞菌、分枝桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸埃希菌、表皮葡萄球菌、溶血葡萄球菌和產氣巴斯德氏菌感染率差異無統計學意義(P> 0.05),環境改善前后,環境微生物的金黃色葡萄球菌、大腸埃希菌、表皮葡萄球菌檢出陽性率差異有統計學意義(P< 0.05),見表4。

表4 環境衛生改善前后住院吸毒學員體液培養與環境微生物培養結果比較 [n(%)]Tab.4 Comparison of hospitalized drug abusers’ body fluids and environmental microbe culture results before and after environmental sanitation improvement [n(%)]

3 討論

吸毒人員是一類特殊的群體,他們既是違法者,亦是毒品的受害者。由于毒品的長期危害,吸毒人員除普遍存在丙型肝炎、艾滋病等傳染病外,還存在一系列基礎疾病,健康情況不容樂觀[8]。一直以來,我國服務于病殘吸毒人員的機構和設施多以管制為主,治療為輔,病殘吸毒人員的救治、康復、照護功能缺乏。昆明市第三人民醫院某強制戒毒病區是目前國內最先運行的,由三級甲等公立醫院與公安系統聯合對公安管制人群開展醫療診治的規模最大的戒毒所醫院。因戒毒所醫院封閉性,戒毒所內環境微生物分布不同于傳統的社區;且吸毒人員感染灶多樣,除肺部感染外,亦存在一定比例的皮膚感染[9],遠超社區皮膚感染患者[10],現有的社區獲得性感染診治指南亦不能完全照搬指導戒毒所住院患者抗感染治療[11];吸毒人員結核病感染率較高,一項基于某戒毒所的研究顯示,通過結核菌皮膚實驗篩查,陽性的吸毒患者比例可達50%以上,這一點與社區人群不同[12]。隨著國內戒毒所醫院的發展,有必要對所內環境微生物分布及戒毒所病區內患者體液微生物培養結果進行分析,以改善戒毒所監區環境及學員健康,同時對于特殊人群抗感染治療提供參考建議。

此次研究中,強制戒毒所病區住院吸毒患者基線檢出細菌主要為肺炎克雷伯菌和抗酸桿菌;在我國,肺炎克雷伯菌是臨床標本分離常見的革蘭陰性菌[13],該菌在自然界中廣泛存在于土壤、水環境中,在免疫力低下的人群中,易引起肺部感染、血流感染、腹腔感染、泌尿系感染等[14-15],甚至引起肝膿腫侵襲綜合征[16]。在慢性病人群中,感染肺炎克雷伯菌常導致原發病預后不佳:在冠狀動脈粥樣硬化患者中,感染肺炎克雷伯菌可導致心血管事件加重和再發[17];在糖尿病患者中,肺炎克雷伯菌感染因嚴重時可導致肺炎克雷伯菌腦膜炎,迅速出現意識障礙及休克[18]。且隨著抗生素的廣泛使用,肺炎克雷伯菌的耐藥性逐年增加,對亞胺培南和美羅培南的耐藥率分別從 2005年的3.0% 和2.9% 上升到了 2018 年的 25% 和26.3%,耐藥率上升了8 倍[19],對抗生素治療提出了巨大的挑戰。藥物濫用人群傳染病發病率高于正常人群,其中包括結核病感染不[20],目前,我國結核病疫情依然嚴峻,發病率為每10 萬人58 人,造成了巨大的公共衛生負擔[21]。在羈押人群中,結核病的檢出率不容小覷[22]。在結核病合并糖尿病時,宿主免疫機制降低,常出現臨床中毒癥狀加重、抗癆治療的失敗、復發,甚至患者死亡[23]。通過對戒毒所病區住院患者微生物培養也同樣顯示,上述二種細菌感染率較高,考慮與近年隨著社會發展,社會上吸毒人員流動性增加、靜脈注射毒品人員逐漸老齡化、吸毒人員基礎病較多、免疫功能低下有關。在戒毒所病區內,筆者已對抗酸桿菌涂片陽性患者采取呼吸道隔離、規范抗癆治療等措施,以此防范人員密集環境中結核病的蔓延。一旦檢出多重耐藥肺炎克雷伯菌感染,立即實施接觸隔離,確保感染可控。

自強制戒毒病區成立以來,筆者一直努力改善戒毒所衛生環境,自2020 年11 月逐步規范每日定時通風、消毒流程,定期對學員進行衛生宣教并進行定期抽查。在改善戒毒所衛生環境后,戒毒所監區環境微生物檢出率有所下降,住院吸毒學員體液微生物培養陽性率逐步減少,提示規范通風、消毒流程,并對學員進行手衛生宣傳教育后不失為一種簡單有效、性價比高的改善環境衛生及學員健康水平的方法。

本研究有一定的局限性,因強制戒毒所及強制戒毒所病區為管制場所,進行環境微生物采樣有一定限制;部分學員微生物培養出具陽性報告后因某些原因,藥敏檢測未能及時進行。在將來的研究中,對住院學員微生物標本進行耐藥性研究、探討耐藥機制,爭取針對性地為選擇抗感染、抗癆治療提供合理的理論依據。