跨界與融合

——淺談藝術家的未來創作激情

王群 象山金竹齋文化發展有限公司

隨著人類文明的進步,文化藝術早已成為百姓生活不可或缺的精神食糧,作為藝術創新的一個形態,跨界就實質而言,是給予人類全新生活與生命的方式。從另一個程度上來說,跨界是形態,也是生活。它不僅為當代藝術家提供更寬廣的創作角度,不同材質,不同環境下的藝術創作,使藝術家的創作更具有挑戰性。

一、何為跨界

作為創新的一個形態,跨界就實質上而言是給予人類全新生活觀念與生命的方式。從另一個程度上說,“跨界”是形態,也是生活。它不僅為當代藝術家提供了更寬廣的創作角度,同時也創造了更豐富的藝術創作媒介。總之,“跨界”已經演化成了當代藝術的一個趨勢。許多藝術作品是由藝術家和不同手工藝的工匠共同參與創作的,包含學者、畫家和工匠的思想和文化內涵。藝術品承載著重要的文化信息和文化內涵。跨界創作的過程通常復雜且較為困難。在諸多藝術出給你做門類中,作品背后是工匠們傳承傳統藝術文化的決心和藝術家的手工制作精神。藝術作品不僅體現了創作者的創作靈感和工藝技巧,好還包括細致入微的跨界努力創作,承載著寶貴的工藝精神和時代發展的證明[1]。

中國現今是一個藝術話語邊界模糊的社會,在推崇媒介價值的同時,也推崇以一種“回歸”“姿態跨越”“拓展”的道路。材料是產生在人類身邊的一切形式。不管有形的或者無形的,甚至人類的意志與觀念,都可以被視為藝術作品所表達的媒介。從材料的本質開始探究,這回到了藝術新的起點。把工作重心放到如何把材料的"物質屬性"轉化為“思想屬性”,成為了層層疊進的一個過程[2]。瑞士藝術家勃克林曾經說過:“如果說缺乏對材質的基礎認知,人們便是材質的奴隸,或者說,與中國古代大師及其文化優秀傳統比來說,人們就像是一個冒險者,也就是靠這種優秀文化傳承,一代代藝術家才能夠站到上一輩藝術家身上。”藝術家對材料的關注從物質屬性向內挖掘到了精神內涵,這使材料的本體地位得到了提高。新材料對于客體的思考形式有了新的維度,這也凸現出了材料本身的審美價值。

如浙江東陽木雕利用自身扎實的木雕技藝,大批木雕從業人員大膽進軍竹根雕、橄欖核雕、石雕等手工行業。憑借嫻熟的雕刻技藝與明確的方向,藝術家們一接觸到新材料和新環境,創作激情迅速提高并得到了市場的認可,一夜成名。

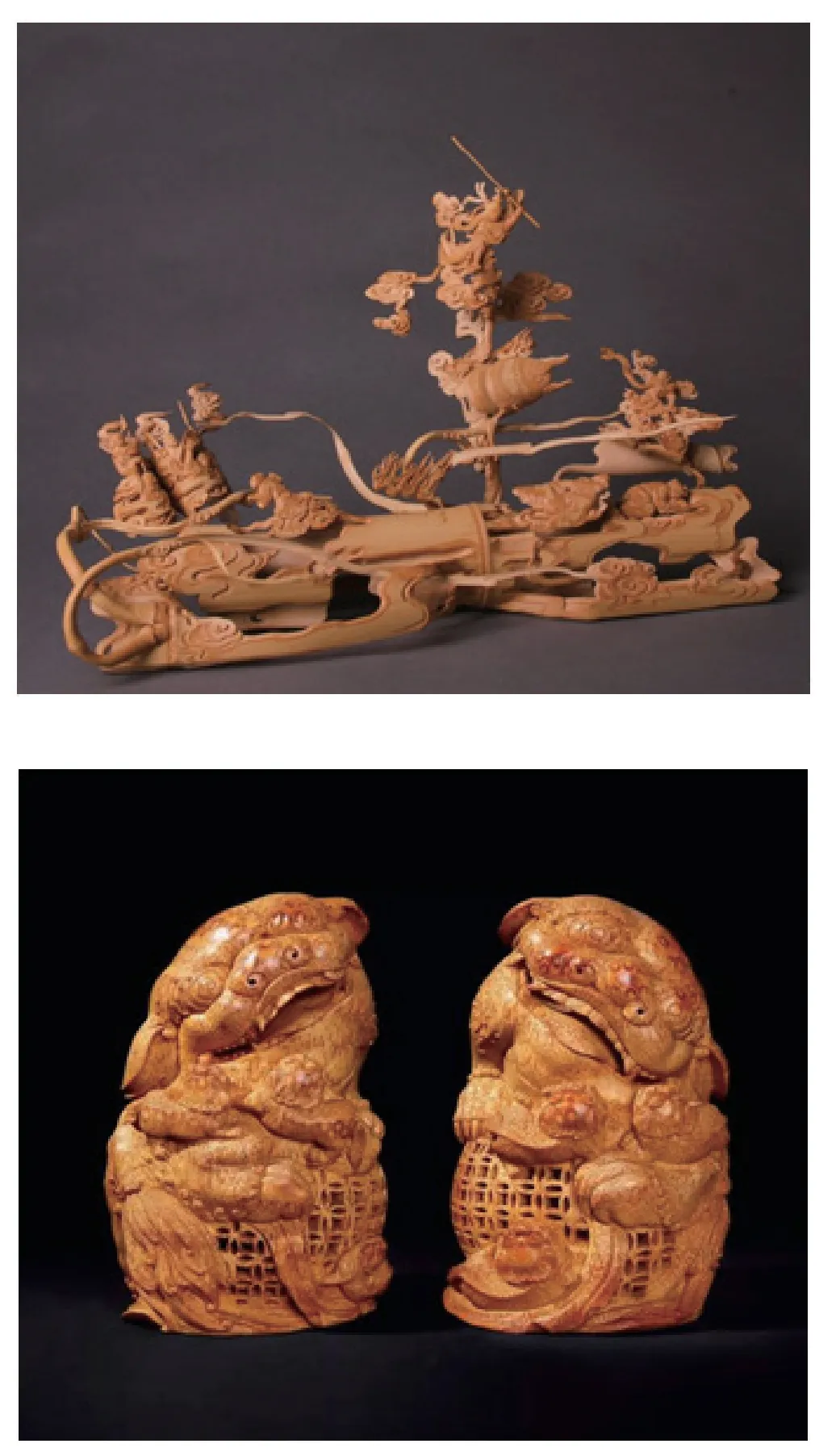

如楊桂新、楊國強等一些從事木雕的藝術家,憑借多年涉及竹根雕以及木雕,扎實的基本功夫對竹根雕有了新的詮釋,讓傳統竹根雕在木雕藝術家手里煥發著生機。周桂新的鄉土人情、人物系列作品,刀工細膩,形態豐富,從人物單件到生活場景,大大填補了傳統竹根雕表現手法的空白,也讓受眾的觀賞性得到了提高。楊國強的竹根雕獅子,結合竹根的不同造型和自然表面特征,提煉于傳統竹根雕而有著新了創作。他的竹根雕獅子擺件一經問世,迅速打開了藝術品收藏市場,得到了收藏家的喜愛和肯定。

上圖依次為周桂新、楊國強作品

如一些畫家、書法家,在多年的紙上類同性創作后出現瓶頸。怎樣打破這個瓶頸,大批書畫家從平面轉向立體,從熟悉的書畫紙張轉向立體材料和立體器物。在跨界時,要思考二者如何涉及與融合,在新材料上如何植入原創作時的手法。于是他們從跑到景德鎮上,在瓷瓶、瓷板等材質上展開創作,不同的材質大大刺激著書畫家的創作激情,使得他們作品頻出,好評如潮。

藝術作品要體現它的當代性才能體現它應有的價值。要從題材上、材料上,乃至創作過程中與其他門類相互借鑒,相互學習,共同挖掘彼此的創作元素,最終能夠呈現出地域的藝術文化生態。多種材料轉換使原有的表達方式得到了很大程度上的拓寬,藝術觀念與思想產生了深刻變化,與此同時藝術思想的變革促進了藝術語言的拓展,這讓藝術的邊界愈發模糊的同時也更具魅力。當代藝術形態與觀點借助新材料,表達了當代藝術的狀態與精神,表達了個人的生活態度,體現了多樣與個性化的特點。立足于視覺審美與人文心理審美的目標,運用新材料的綜合性特征來表現當代人文語境的可行性。

二、借力融合

當代藝術中,各種作品語言、圖式、材料、媒介及新環境的綜合運用,使藝術創作的跨界化趨向日益明顯,而藝術創作的界限也將逐步消融。當代藝術中的新媒體與新材料運用,是新時代藝術發展的必然趨勢,多元化的整合與呈現融合了當代藝術的創作,使得跨界綜合的新媒體和新材料的優勢更加突出。藝術擁有了科學的性質加成,科學得到了藝術的意涵補充,兩者分道而行卻又相融相洽,這是在跨界文化融合背景下,對中國當代藝術發展最新態勢的最有價值的解讀[3]。

作為立體的手工藝創作者,學習好各類藝術知識與技能是跨界融合的必備方式。例如在當今社會,機器制作和高新技術已應用于生活的方方面面,新機器、新技術、3D打印、數字雕刻等新事物的出現。但作為傳統手工工藝的雕刻工藝來講,機械加工不能完全替代它。一般來說,手工雕刻的作品更加飽滿厚實、充滿立體感和飽滿的溫度,機器制作的作品反而是僵硬、雷同和死板。因此,在一個工業化社會,雕刻工藝的工匠們在遵守創造性思維,堅守技術底線,精益求精,練就更高的技能,借助新工藝跨界融合,打造出更精致的藝術產品。同時隨著人們審美要求的不斷提高,人們對工藝藝術品的要求也越來越高。中國藝術創作的發展路徑需要深入探討,通過新的視角分析現狀和未來,工藝不再局限于傳統工藝,而是展現出更高的跨界融合的藝術性和獨特的魅力[4]。又如象山竹根雕,在老一輩藝術家的努力開拓后,創作出了大批優秀的仿古作品。這類作品因襲著傳統的技法,得到了港澳臺及日本地區等收藏家的喜愛。多年以后,隨著市場的轉變、收藏家審美的提高、作品風格的創新性缺乏及材料的單一性,導致整個行業在市場的發展中已顯疲態。而藝術作品如何在不斷變化更迭的市場中煥發新的生機、奪回原有的競爭力,則需要在跨界領域展開更深層次的思考。

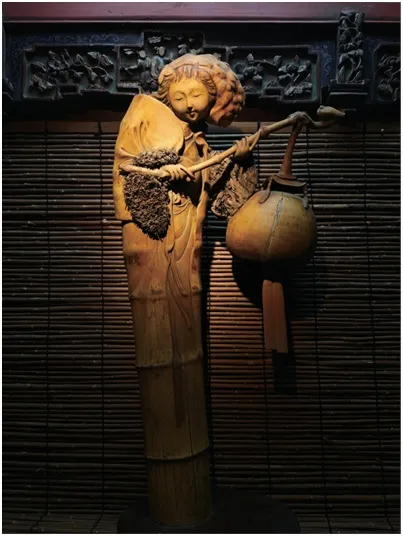

圖為象山竹根雕王群作品《尋覓》

圖為象山竹根雕王群作品《大漠春色》

現代工藝品需要傳統文化內涵來沉淀,使之成為經典;同樣,傳統的工藝品需要創意變化,趕上時代潮流。怎樣從平面轉入立體行業,從立體的手工行業跨入平面創作,不同門類的相互碰撞和融合,藝術家都會在跨界的作品里得到了很好的展現。

如徐秉方藝術前輩,從事竹刻行業多年,是嘉定竹刻的領軍人物,作品得到業界和收藏界的高度認可。在專業之外,徐老前輩的繪畫、紫砂壺等不同領域大膽涉及,且得到很大的成功。如《話說竹翁》、《徐秉方繪畫集》都得到了業界業內高度評價和認可。

高公博大師,在業內眾人皆知是黃楊木雕的領軍人物。值得注意的是,高大師最近一直涉及書法、繪畫、篆刻等不同藝術領域。不同門類的藝術創作,讓一個藝術家的創作生命力得到了更好的提升和持續的發展。高公博大師的仕女系列繪畫作品、《溫州百工》及《冬奧會系列》篆刻印章作品都很好展現了藝術家在不同文化碰撞下產生的新的藝術火花。

需注意的是,對東方美學影響最深的就是老子的一系列概念,即道、氣、象、無、虛、實,而這恰恰就是東方美學的哲學基礎。“東方美學創作的最主要的目的不是描述表面的現象而是表達現在的精神。創作的途徑,不在于模仿外在形式,或是用眼睛直接關注外界,而是透過眼睛感受外界氛圍,內心亦不受外界影響”。文學是所有藝術之母,而繪畫是工藝之父。怎樣在學習手工藝的同時,堅持對文學、繪畫、書法等的學習,這是作為民間藝術家必不可少的選擇。只有在文學、書畫層面不斷學習,不斷給自己的民間藝術提供養分,手工技藝才會得到進一步提升。要銘記:只有文化,才生生不息。

圖為徐秉方老師

一個在專業上擁有嫻熟技巧的藝術家,在新時代的視域下對于傳統和新興的抉擇,恰當的做法擁有創新的思維去積極融入,在原有的基礎上借力新媒介和新材料,對生活經驗和社會發展進行映射,呈現出具有高度責任感和美感的藝術作品。與此同時,藝術家在長期藝術創作中形成的思維定勢要及時進行扭轉,要讓其做好充分準備,并能發揮指向性的作用。若能調整好藝術創作中的思維定勢,進而達到更好的創作心理狀態,這樣能最大程度地發揮創作價值。

三、結束語

我作為中青年一代竹根雕匠人,也是其中一位踐行者。不斷地思考著繼承傳統與超越傳統的張力該如何平衡…從事竹根雕的人有兩種,一種是工匠,一種是創作者。工匠制作產品,步前人后塵而按圖索驥,批量制作隨時出售;創作者則創作作品,著眼于藝術的獨創,每一件作品都是獨特的個體,傾注著創作者的情感和思想。而我,無疑屬于后者。我從1988年開始學習竹根雕藝術,經過30余年的勤奮學習、摸索和發展,終于在根藝界脫穎而出,成為竹根雕后起之秀。我的作品先后獲得“劉開渠根藝獎”金獎、“百花杯”中國工藝美術精品展金獎等16個獎項,得到了業界的充分肯定。近年來,我在研究竹根雕的種種奇麗雕法后,開始追求純藝術的創作風格,并大膽“叛逆”,獨辟蹊徑,開拓創新出“開竹雕”一一我將竹根或依勢或依紋或依意精心解開,根部內外組合構思,然后施雕。這一創舉不僅解決了竹根易開裂的難題,而且完全擺脫了竹根雕傳統雕法的局限,開啟了一扇嶄新的竹根雕創作之門。我的竹根雕,以前無古人的全新藝術形態、遒勁含蓄的藝術手法、耳目一新的藝術形象,全方位的突破傳統竹根雕的固有模式,具有獨特的審美趣味與文化品位,散發著強烈的自然氣息和豐富的藝術張力,顯示出不同凡響的創造力和生命力。竹根雕所花費的時間和精力鑄就了一名根雕藝術家的工匠精神,而我正是在竹子的一鏤一刻中體悟著那一份竹韻之樂。正所謂“巧手成就卓越,匠心造就非凡”。我不僅十分熱愛竹根雕的創作,更是積極投入到竹根雕技藝的傳承和竹文化的保護工作中來。

圖為高公博

中國的古老技藝總是有一代又一代的匠人愿意付出一生的時光去守護它、延續它。無數優秀手工藝人肩負著傳承發展藝術的歷史重任,傳承之路任重而道遠,人的生命有限,但優秀的藝術手工藝不應像生命一樣有限,它的發展不應是逐漸衰敗的,而應是欣欣向榮、蓬勃發展的。通過對跨界融合的解讀,對于新時代的藝術發展趨勢有了多元的視角。藝術家的創作修養的三個維度是基礎的養分,如何在跨界的視域下融合運用全新的材料,需要藝術家主動借力并自主創新。這是一條任重而道遠的道路,也是人類對藝術發展的殷切期盼。