1個小麥自然群體穗發芽抗性與主要農藝性狀的相關性分析

成 旭, 史培瑤, 王 磊, 王黎明, 董普輝, 王春平

(1.河南科技大學農學院,河南洛陽 471000; 2.河南浩迪農業科技有限公司,河南洛陽 471000)

穗發芽(PHS)是指小麥收獲前因潮濕或陰雨而使麥穗發芽的現象,小麥成熟期遭遇穗發芽會嚴重影響小麥的產量、品質[1],給小麥生產帶來不利影響。小麥穗發芽在我國的發生較為頻繁,在世界范圍內的發生也較為普遍,是影響小麥生產的一種世界性災害[2-4]。

小麥穗發芽受到溫度、水分、光照等環境因素和穗部性狀等遺傳因素的共同控制[5-6]。前人的研究還發現,種子休眠水平是影響小麥穗發芽抗性強弱的一個主要遺傳因素,休眠期短的品種較易發生穗發芽;白皮小麥比紅皮小麥更易發生穗發芽;對赤霉素反應強的品種易穗發芽;小麥的穗部形態、結構會影響麥穗的吸水情況,其中吸水量大、吸水迅速的品種穗發芽情況嚴重[7-10]。因此,選育和推廣抗穗發芽的小麥新品種,是應對小麥穗發芽危害的根本途徑[11]。

目前,鑒定小麥穗發芽抗性的方法可分為整穗發芽法、酶反應生化標記選擇法、大田發芽法和種子萌發試驗等4類[12-13],具體包括籽粒顏色、籽粒質地、穗型、穗色等形態指標及α-淀粉酶活性、對外源脫落酸(ABA)的響應等生化指標,均可用于判斷小麥品種穗發芽的抗性。另外,開發已經在小麥AL、3BL、4AS和4AL等染色體上發現的與小麥穗發芽抗性相關的數量性狀座位(QTL)和基因位點的特異分子標記也是穗發芽抗性鑒定的常用技術。目前開發的Vp1B3、WMC104、Tamyb10D等分子標記已經被用于小麥育種時穗發芽抗性的篩選[14-16]。

總之,小麥穗發芽的抗性受到多個基因調控[17],并且環境也對其有很大影響。因此,需要綜合各種因素,分析各因素之間的相關性,更加全面地研究小麥穗發芽的抗性機制[18-19],而開展小麥穗發芽抗性的研究,分析其因子之間的相關性,將優異穗發芽抗性相關基因導入小麥背景,從而選育出抗穗發芽“綠色”小麥新品種是全世界各國研究者廣泛關注的課題[20]。本研究對143份小麥材料進行了穗發芽抗性鑒定,通過對田間穗發芽小麥粒色、粒型、株高等相關農藝性狀的調查和分析,研究穗發芽與各因子之間的相關性,以期為選育抗穗發芽綠色小麥新品種提供農藝學篩選與鑒定等方面的參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試材料是由143份小麥品種(系)構成的自然群體(表1),該群體在2019年10月于河南科技大學農學院農場進行統一種植,田間管理均按照常規方法進行。

1.2 試驗方法

1.2.1 小麥穗發芽相關性狀的調查 2020年5—6月在小麥的成熟期進行田間調查,主要進行農藝性狀調查,具體性狀包括小麥株高、穗長、小穗數、小穗密度、穎殼毛性及穗色。相關性狀的調查標準如下:

表1 1個由143份小麥品種(系)構成的自然群體

株高:從地面到穗頂(不連芒)的高度,平均測定5~10株,單位為cm。穗色:根據穗部蠟質情況,分為黃綠、白蠟2種顏色。穗長:在所選材料中隨機選擇3穗,測量其穗基部第1個小穗到穗頂部(不包括麥芒)的長度,測量后取其平均值。小穗數:在所選材料中隨機選擇3穗,測量其小穗數量,測量后取其平均值。小穗密度:在所選材料中隨機選擇3穗,測量其小穗數,取其平均值,計算公式:小穗密度=小穗數/穗長。2020年6月中旬進行供試小麥材料的室內考種,即在收獲后調查籽粒的相關性狀,考察內容包括籽粒顏色、粒型、籽粒質地及千粒質量。相關性狀與調查標準如下:籽粒顏色,目測分紅色、白色2種;粒型,分為長粒型(穗子各面基本均勻一致)、橢圓型(穗部上小、下大,或者分枝呈現圓錐狀)2種;籽粒質地,分為軟質和硬質,一般取100粒,用小刀橫切小麥中部,觀察斷面,硬粒率大于70%視為硬質,小于30%則視為軟質;千粒質量,每份材料隨機取5份,每份200粒,稱質量,取其平均值,乘以5即為千粒質量。

1.2.2 小麥穗發芽率的鑒定 采用成熟期延遲收獲法鑒定穗發芽情況:每份供試小麥材料收獲后立即脫粒,每份材料用數粒板隨機數取200粒,分揀出200粒中的穗發芽籽粒,穗發芽率=穗發芽籽粒數/200×100%。依次重復3次,最終的穗發芽率為3次重復之和的平均值。按此方法對143份供試材料進行穗發芽率的調查。

表2 部分小麥材料的穗發芽率及其他農藝性狀

2 結果與分析

2.1 小麥主要農藝性狀與穗發芽率的相關性分析

對小麥株高、穗長、小穗密度、千粒質量等農藝性狀與穗發芽率進行相關分析。由圖1可以看出,穗發芽率與株高、穗長、小穗密度、千粒質量的相關系數分別為-0.251、-0.179、0.134、-0.012,其中,株高、穗長與穗發芽率呈顯著負相關,千粒質量與穗發芽率的相關性最弱,小穗密度與穗發芽率呈正相關,說明小麥株高、穗長、小穗密度、千粒質量各個性狀與小麥的穗發芽率之間存在相互影響、相互制約的關系。

在143份供試小麥材料中,白粒小麥的平均穗發芽率為40.40%,紅粒小麥的平均穗發芽率為35.00%,橢圓粒型的小麥平均穗發芽率為39.60%,長粒小麥的平均穗發芽率為36.80%,軟質小麥的平均穗發芽率為36.20%,硬質小麥的平均穗發芽率為39.30%。由此可知,粒色、粒型、籽粒質地均與穗發芽率相關,其中,相較于紅粒小麥,白粒小麥對穗發芽的抗性較弱,長粒小麥的穗發芽率低于橢圓粒型小麥,軟質小麥的穗發芽率低于硬質小麥;穗色與穗發芽率無相關性。

2.2 小麥主要農藝性狀與穗發芽率的主成分分析

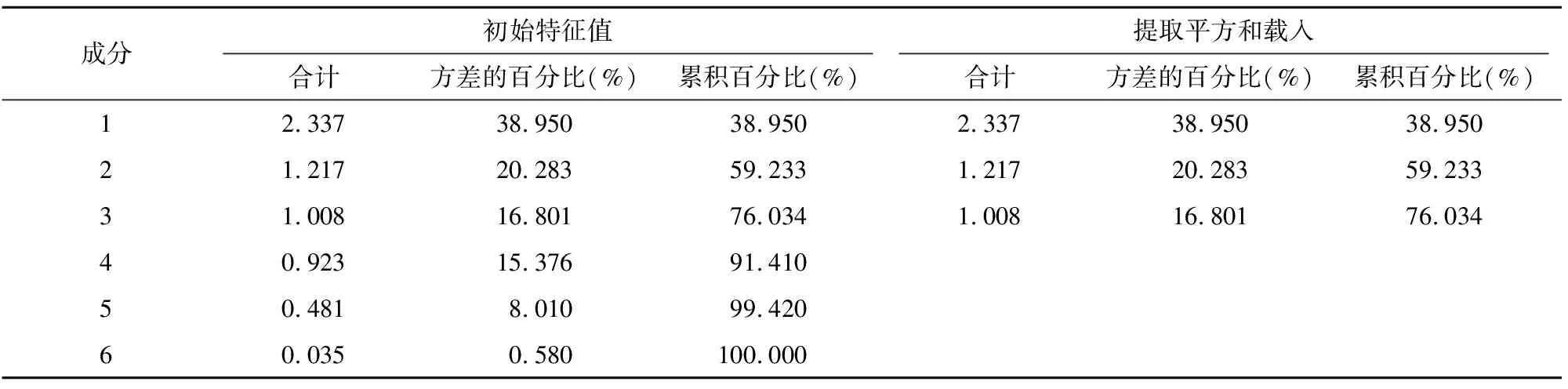

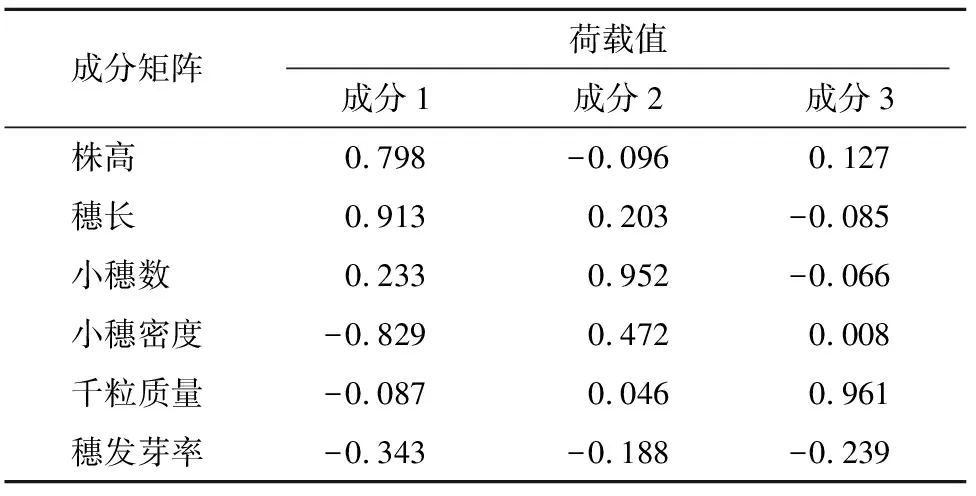

采用SPSS 數據處理軟件對供試143份小麥材料的6個主要性狀數據進行主成分分析,得出特征值與特征值累計百分率,得到表3和表4。表中各特征值大小表現了各綜合指標遺傳方差的大小,各特征值累計百分率則代表了各有關綜合指標對總遺傳方差貢獻的百分率[21-22]。

從表3可以看出,成分1(小麥株高)的特征值為2.337,對總變異的貢獻率達到38.950%,是變異的主要來源。由表4可得,成分1所對應的特征變量中,載荷值中穗長最大,其次為株高,都是正值。此類性狀都與株型有關,故稱株型因子為第1主成分。另外,在此主成分中,小穗密度的載荷負值最大,次之為穗發芽率,說明穗發芽率與株高、穗長呈負相關,與小穗密度呈正相關,這與相關分析結果一致。因此,在育種過程中應選擇株高偏高、穗長相對適中的品種,協調各性狀指標,在保持小麥產量的同時,降低穗發芽率。

表3 入選成分的特征值及特征值的累積百分比

表4 各成分的因子荷載矩陣

成分2(小麥穗長)的特征值為1.217,對總變異的貢獻率為20.283%,在其對應的特征變量中,載荷較高且符號為正的有小穗數、小穗密度,此類性狀與籽粒數量有關,故稱第2主成分為籽粒數量因子。在此主成分中,穗發芽率的載荷負值最大,說明穗發芽率與小穗數、小穗密度呈負相關。因此,育種過程中小麥籽粒數量越多,穗發芽的可能性就越高,不應一味追求多籽粒。

成分3(小麥小穗數)的特征值為1.008,對總變異的貢獻率達16.801%,在其對應的特征變量中,只有千粒質量的載荷較高且為正值,此性狀與籽粒質量有關,故稱第3主成分為粒質量因子。在此成分中,穗發芽率的載荷負值最大,說明穗發芽率與千粒質量呈負相關。因此,在育種過程中要選擇粒質量適宜的小麥籽粒,對減輕穗發芽損害而言可能有一定幫助。

2.3 供試小麥品種穗發芽率聚類分析

以穗發芽率為變量,用SPSS對供試小麥品種進行聚類分析。用歐氏距離、組間連接法進行聚類分析,以閾值5將143份小麥品種分為六大類群(表5)。第Ⅰ類群含有44個品種,分成2個亞類。其中第1亞類包含25個品種,穗發芽率在9.57%~17.32%之間,平均穗發芽率為13.17%,這25個品種中穗發芽率最低的為偃展03114,穗發芽率最高的為丹麥118;第2亞類包含19個品種,穗發芽率在0.42%~8.03%之間,平均穗發芽率為5.14%,19個品種中穗發芽率最低的為7G,穗發芽率最高的為SN20150380。此亞類所含品種的穗發芽率均低于其他類群,是所有類群里穗發芽率最低的一類。第Ⅱ類群包括21個品種,穗發芽率在18.10%~30.16%之間,平均穗發芽率為24.24%,這類群中穗發芽率最低、最高的品種分別為周麥98165、嵩優5218。第Ⅲ類群包括9個品種,穗發芽率在49.16%~57.95%之間,平均穗發芽率為53.54%。第Ⅳ類群包括32個品種,穗發芽率在31.85%~57.95%之間,平均穗發芽率為42.74%,穗發芽率最低、最高的分別為節燕普3號、許科918。第Ⅴ類群包括10個品種,穗發芽率在86.03%~99.11%之間,平均穗發芽率為90.97%,此類群的穗發芽率極高,其中穗發芽率最高的品種中育9398的穗發芽率為99.11%,接近100%。第Ⅵ類群包括27個品種,穗發芽率在60.40%~80.80%之間,平均穗發芽率為70.33%。

六大類群的穗發芽率排序為第Ⅴ類群>第Ⅵ類群>第Ⅲ類群>第Ⅳ類群>第Ⅱ類群>第Ⅰ類群第1亞類>第Ⅰ類群第2亞類。第Ⅴ類群的平均株高為68.80 cm,第Ⅵ類群的平均株高為 71.00 cm,第Ⅲ類群的平均株高為71.27 cm,第Ⅱ類群的平均株高為72.24 cm,第Ⅰ類群第1亞類的株高為73.00 cm,第Ⅰ類群第2亞類的株高為76.63 cm。穗發芽率最低的類群所包含的小麥品種的株高明顯比其他類群高。由此可見,株高越高,穗發芽率越低,這與上述相關性、主成分分析所得結論一致,即穗發芽率和株高呈負相關。

表5 143份小麥材料的類群組成

3 討論和結論

本研究將143份供試小麥品種穗發芽率與主要農藝性狀進行相關性分析,結果表明,小麥粒色、粒型、粒質、株高、穗長、小穗密度均與小麥的穗發芽率相關,千粒質量與小麥的穗發芽率有一定的相關性,但相關性不強,穎殼的毛性、穗色與小麥穗發芽率無相關性。小穗密度越低,穗發芽率越低;株高越高,穗發芽率越低。由此說明,小麥穗發芽的發生是一個復雜的生理反應,多個因素均會影響其進程[23]。因此,在選育抗穗發芽小麥時,應該綜合考慮各因子之間的關系,適當選育具有一定株高、較低小穗密度的小麥品種。在選育抗穗發芽品種時,143份材料中的紅粒小麥的穗發芽率低于白粒小麥,就本試驗結果來看,紅粒小麥對穗發芽的抗性要強于白粒小麥。

主成分分析是在原來的基本情況下,用很少且各部分之間無相關性的指標取代原來較多且之間互相相關的指標,將多個指標的分析變得簡單明了,同時反映數量性狀較為全面的情況,可對親本品種進行鑒定,根據需要進行主成分篩選[24-26]。本研究通過主成分分析將143份供試小麥品種的6個性狀分成3個主成分,即株型因子、籽粒數量因子、粒質量因子,它們的累積貢獻率達到了76.034%。通過聚類分析,可以將143份供試小麥品種分為六大類,第Ⅰ類中的第2亞類為穗發芽抗性品種,其平均穗發芽率為5.14%,穗發芽率較低;第Ⅴ類為穗發芽高感品種,平均穗發芽率達90.97%。上述因子綜合反映了小麥穗發芽的相關遺傳信息,結合相關性分析,可以篩選出抗穗發芽的優質小麥品種如第2亞類群中的白粒小麥煙麥361、濟麥20、濟麥98等加以繁殖推廣,從而加速小麥抗穗發芽育種研究的進展。