《小金剛傳奇》編劇贅語

◎ 王景賢

泉州提線木偶這個小劇種的小劇目,甫一出生,便得到了眾多關愛和呵護。著名戲劇理論家、廈門大學教授陳世雄,著名劇作家、湖北省藝術研究院院長胡應明,著名戲劇評論家、中國劇協秘書長崔偉等諸位名家,都曾為之撰寫熱情洋溢、切中肯綮的評論和指導意見。省文旅廳、省藝術研究院諸位領導和專家老師,以及我的同窗學友伍經緯、陳欣欣、林瑞武等,不僅在省藝術精品創作“火花茶會”上及會后都無私地貢獻了許多精辟獨到、富有啟迪價值的修改意見。對此,我與劇組諸同仁無不深受感動和鼓舞。

這個劇目在呂忠文導演、葉正萌作曲及劇組同仁們的共同努力下,付諸排練,予以公演,并參加了“第八屆福建藝術節暨第28屆全省戲劇會演”,獲得“優秀劇目獎”及導演、表演、音樂、舞美等諸多獎項。

古人云“文章千古事,得失寸心知”。本人深知此劇之所以能獲得這些榮譽,實在是由于評委和觀眾們出于對泉州提線木偶戲這個優秀劇種的摯愛與寬容。由于自慚形穢,本人主動退出編劇的評獎。這也是對本劇“知恥”思想的具體踐行。

此劇公演及會演之后,劇組也專門開會進行了自我檢討。大家共同意識到《小金剛傳奇》的確尚未達到本劇團理應達到、也可能達到的更高水平。值得再作進一步加工和提高。作為藝術總監和編劇,本人真心覺得,此劇之所以不能盡如人意,除了因為劇團受到抗疫要求及諸多繁雜任務的影響,從而導致排練時間倉促,難于正常發揮二度創作集體的創作水平。也受限于主演團隊(90后演員),藝術經驗不足、功力尚欠火候等客觀條件。主要的問題,還在于本人提供的劇本不夠成熟。

雖說,在所有文學藝術種類中,戲劇是最具集體性的。呈現于舞臺上的每個戲劇作品,都是集體勞動的成果和集體智慧的結晶。但劇本,畢竟是“一劇之本”。我一直認為,當一臺戲,呈現于觀眾面前,它所暴露出來的缺點和不足,還是應該先從“一劇之本”上找原因。舍本以求末,往往白費力氣。

如果把一臺戲視作一個獨立的生命體,首先給予它生命的是編劇。對于一位專門為自己劇種和劇團寫戲的編劇,應該為自己的劇種和劇團選擇一個適合于自身演出條件的題材,編創一個盡可能多地引發觀眾審美熱情的戲劇故事,尋找到一個可以充分發揮自身藝術特色的形式和樣貌。如若編劇未能將一個神完氣足、內力充盈、體魄健全、風姿獨具的生命體交予二度創作集體,那么,導、演、音、美、技術團隊即便有再大本事,也是“巧婦難為無米之炊”,難以達成美好的品相。這樣說,毫無貶低二度創作集體的意思。只是想強調編劇本身,在戲劇創作生產中所應擔負的責任。當然,我也注意到,劇壇中出現的許多好戲,正是由于導演等二度創作者,在劇本成形之初便提前介入了一度創作。使一度與二度創作者得以高度融合、深切默契,從而使作品獲得內容與形式完美結合的理想高度。有人說,尋找到一個好的二度創作集體是編劇家的最大幸福。吾深以為然,也心向往之。

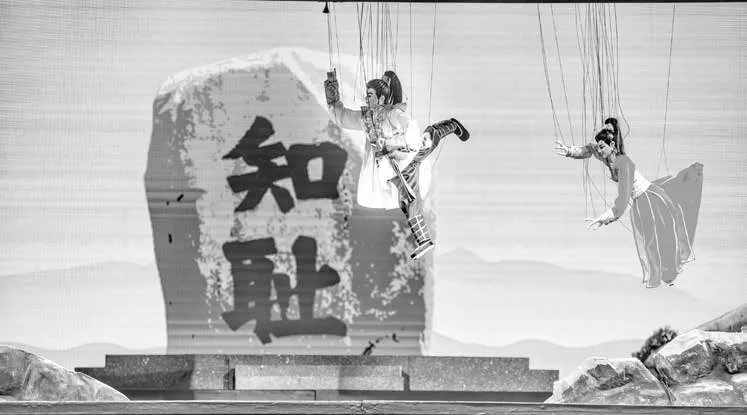

木偶劇《小金剛傳奇》

《小金剛傳奇》從文學本到落地排練,以至公演,已歷經七八次的修改。在參加省會演后,又多方征求批評意見。大致歸攏起來,存在問題,大致有三:一,主人公小金剛從一個身心潔凈、見義勇為的少年英雄,淪為自大自負、忘乎根本,甚至縱徒作惡的“第三害”,最終又幡然醒悟、知恥知悔,成為一名勇于改過自新的真勇士,其性格發展和命運變化的層次、脈絡不夠清晰,可感度與可信度都存在不足;二,作為一臺木偶劇,編導等創作者在情境營造、事件安排、沖突組織與技藝表達上,尚未能充分體現木偶劇特色。木偶戲特有的偶趣、偶味、偶技的創造也不夠彰顯;三,劇中主要人物小金剛、七彩鳥、三叔公、王掌柜、四惡徒的戲劇行為與戲劇語言個性化不足。主題思想的揭示與表現也存在過于直白的毛病。

木偶戲生性弱于從容抒情,而重于形象化、動作性強的表達。更忌諱沉緩繁密的唱念和無趣的表演。一出大型偶戲,總時長一般不超過100分鐘。因此,為人物設計生動、有趣、形象化的,能令人印象深刻的動作與細節,相當重要。所謂的“用形象說話,靠動作表達”,是考驗偶戲創作者想象力和創造性的重要指標。知易行難。面對這些存在的問題(可能還不止這些問題),如何進行再度修改提高,真教我“白頭搔更短”。這一稿是否有進步?還請諸位先進撥冗審閱吧。記得1978年到泉州高甲戲團初學編劇,我的啟蒙老師楊波、張伯萍先生,就給我講過“戲無定式,劇無完稿”的道理。因而,有機會我還會再繼續修改。

來到泉州市木偶劇團就職之前,我學習過寫高甲戲、話劇、歌劇、課本劇、電視劇,初學階段,奠下了些寫“人戲”的底子。這30年來,既當團長,又充任編導,也算在偶壇中摸爬滾打半輩子的人了。但是,我至今還經常發現自己還會不自覺地用“人戲”的眼光與思維對待和思考木偶戲。至今也還未能完整建立起木偶劇的審美觀念和“形式感”。我知道,無論從事什么劇種的創作,劇種思維與劇種形式感的建立是相當必要,也是相當不容易的。而恰恰于此,本人尚在感受著尷尬和遺憾。

平生最怕的是談自己的創作問題,還是勉為其難地作此贅語。謬誤之處,敬請批判。