支架式教學在高中化學教學中的應用探究*

王 倩,張 彩,韓增輝**,崔云春,杜云壽

(1.玉溪師范學院化學生物與環境學院,云南 玉溪 653100; 2.華寧縣教育體育局,云南 玉溪 653100)

目前,我國基礎教育已經進入全面提高育人質量的新階段[1],高中教育應著力培養學生實現終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,但是傳統的高中課堂教學只注重教師的“教”,忽視了學生的主體地位,限制了學生思維的發散,無形中成為了培養學生品格和能力的絆腳石。因此,一線教師需要改變傳統教育理念,努力探索適合當前形勢的教學模式,為學生創造更大的自主發展空間。隨著我國新課程改革的發展,支架式教學逐漸走入人們的視野,其教學理念與我國新課改理念十分契合。本文以高中化學“碳酸鈉和碳酸氫鈉”一課為例,就支架式教學在高中化學教學中的應用進行探析。

1 支架式教學簡介

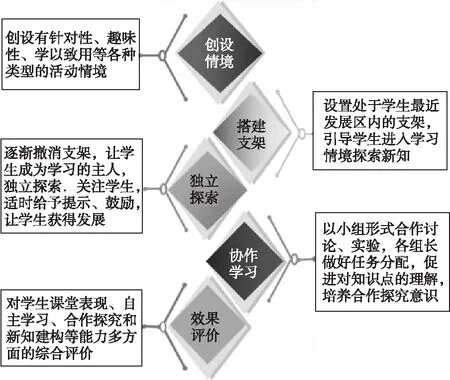

建構主義理論和“最近發展區”理論是支架式教學的重要理論基礎[2]。在支架式教學中,將“支架”比喻成教師在教學活動中根據學生當前的發展水平給予學生的幫助和支持,當學習者跨越學習障礙,完成知識構建時又自然撤除的一種存在。它是提升學生能力以達到更高水平的一種教學策略,強調以學生為中心、以問題為導向,教師要了解學生目前的發展水平,根據學生需求,從而幫助學生搭建支架[3-4]。一般支架式教學包含5個環節:創設情景、搭建支架、獨立探索、協作學習、效果評價。具體內涵見圖1。

圖1 支架式教學的基本環節

在教學設計中,這5個環節可以根據實際需要靈活調整順序,同時還可以反復運用[5]。其中,“搭建支架”這個環節至關重要。根據教學內容和激發學生興趣的需要,教師可以合理選擇多種支架類型(見圖2)應用于教學設計中,然后在教學過程中靈活地實踐,讓學生的化學知識在支架中生成。教師設計新穎的支架式教學案例,是對教師能力的考驗,也是提升其教學能力的有效途徑,更是讓學生主動學習的好方法。如建議支架、問題支架、實驗支架等。

圖2 化學支架類型及含義

2 “碳酸鈉和碳酸氫鈉”支架式教學案例

2.1 教材分析

“碳酸鈉和碳酸氫鈉”選自人教版高中化學必修一的第二章第一節“鈉及其化合物”,是學生進入高中后首次學習化學元素的相關知識。通過支架式教學,可以幫助學生構建 “如何自主學習元素化學新知識的方法”,為后續學習氯及其化合物、鐵及其化合物等元素內容建立基石。

2.2 學情分析

要建立支架式教學,教師需對學生的學情有明確的認識。學生在初中已經學習過Na2CO3和NaHCO3的一些用途,并且了解它們的相關物理性質和化學性質。

2.3 教學重難點

在教學設計過程中,通過支架的搭建教師要突出重點內容Na2CO3和NaHCO3的性質,在此基礎上升華難點問題:Na2CO3和NaHCO3的探究實驗及相互轉化。

2.4 教學設計

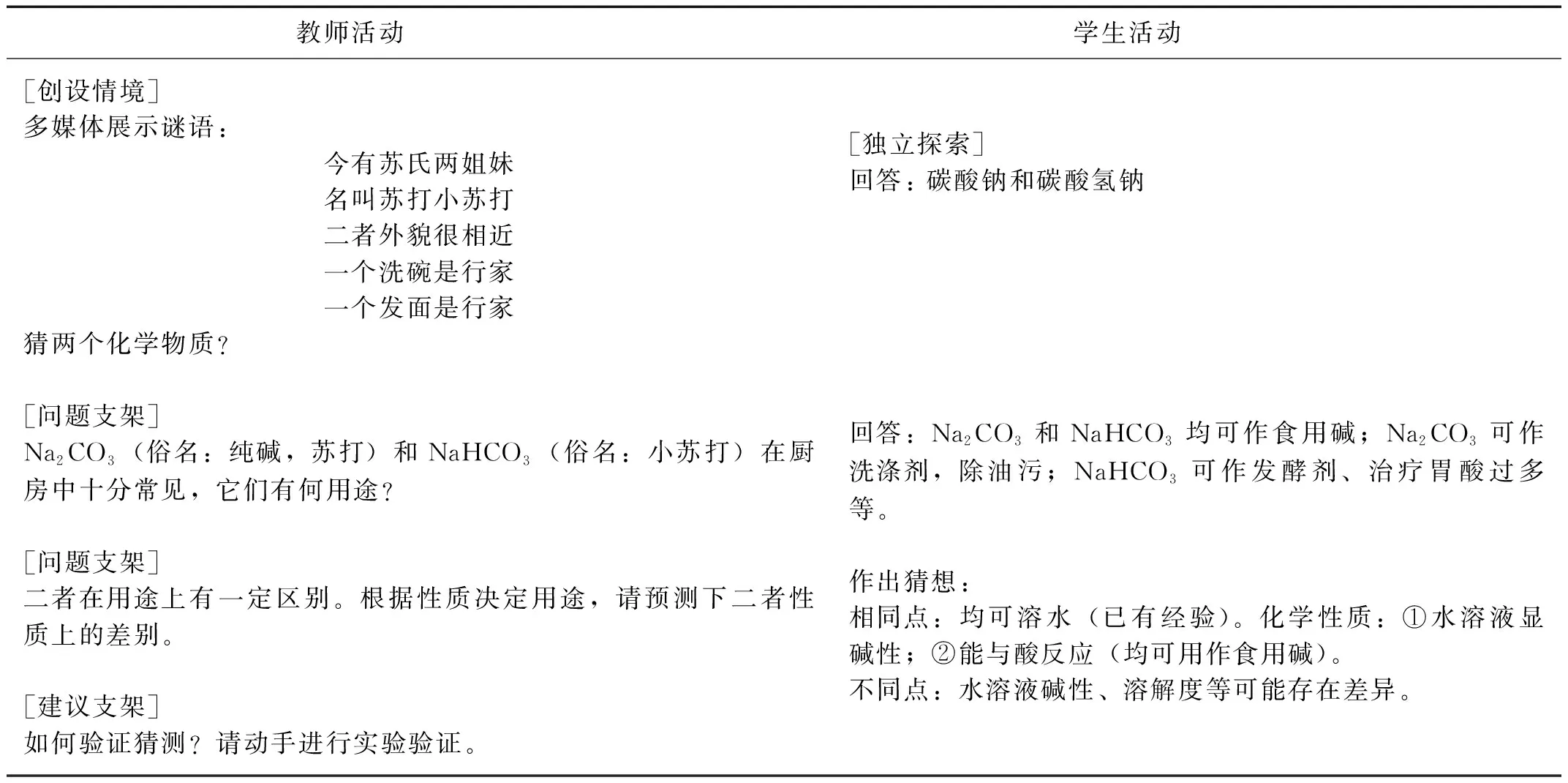

通過參考資料、學情分析、知識內容等各方面的準備,在教學設計的開始創設情景,通過一個簡單的謎語開啟課堂教學,活躍課堂氛圍。隨后建立問題支架引導學生回憶初中已學的碳酸鈉和碳酸氫鈉的知識和生活中的見聞,從生活走進化學課堂,加深對“性質決定用途”的認識,引發學生深入思考Na2CO3和NaHCO3的性質區別,從而引入后續的實驗探究內容,詳見表1。

表1 支架式教學設計案例

在實驗探究部分主要搭建問題支架、工具支架、資料支架等,引導學生從問題出發,參考已知的資料信息,利用已有的工具設備,思考“如何設計實驗來驗證問題”。在兩種鈉鹽性質比較的實驗探究中,通過觀察實驗現象,切身感受溶解度、酸堿性這些課本數據和實驗中視覺沖擊的差異,從而體會化學實驗的魅力,培養學生科學探究精神(見表2)。

表2 碳酸鈉和碳酸氫鈉性質比較教學設計

實驗探究結束后,教師建立任務支架要求學生結合實驗結果,對兩種鈉鹽的微觀結構進行理論分析。深入微觀,關注差異,加深學生對透過現象看本質的觀點的認識。從物質分類的角度,對碳酸鈉和碳酸氫鈉性質的異同點的認識進行升華。隨后通過評價支架,教師進行知識總結和點評,幫助學生認識到自身的優勢和不足,利于學生的自我提高(見表3)。

表3 總結設計

隨后,創設情境進行習題練習,將理論知識與生活實踐相結合,引導學生積極思考,學以致用(見表4)。

表4 習題練習設計

3 總結

通過開展學生訪談和教學反饋調查,有83.4%的學生課堂能緊跟教師的提問和引導進行學習;85%以上的學生非常喜歡課堂的小組合作探究和交流討論環節,特別是對比性實驗方案的設計,由大家共同一點一滴的匯總形成,學生很有成就感。此外,支架式教學設計中,各類情景創設、支架搭建等極大地豐富了課堂教學活動;以問題為導向、以學生為中心,課堂中教師提問環節較多,引導學生必須去思考、去回答問題;實驗支架的搭建,學生在教師引導下設計實驗方案,完成實驗探究,培養學生認識科學探究的一般過程。

雖然支架式教學在化學課堂教學中具有一定的優勢,但在教學設計及實施過程中仍存在一些問題和不足。首先,由于時間和條件限制,筆者在實習期間開展教學次數有限,對支架式教學的研究和體會不夠深入和全面,教學經驗不足,得出的結論仍具有一定的局限性,還需進一步探索。其次,支架式教學作為一種教學理論,真正發揮它的實踐優勢需要一個長期、持續的過程。最后,由于學生的差異性,學生知識水平參差不齊,搭建的支架并不適用于所有學生,特別是實驗方案的設計,部分學生參與度較低,不能達到因材施教。