品賞一節驅動學生“懂、通、透、活”的潛能優質課

——有感于聽取“普查與抽樣調查”課堂教學

?江蘇省揚州市江都區第二中學 王 俊

1 引言

曾經一位教師說過:“聽≠懂;懂≠會;會≠通.”這話自然有它的道理.初中正是學生創新思維成長的階段,而初中數學內容的設置大部分都涉及將情境問題抽象為數學模型[1].因此,初中生數學學習中普遍存在“能聽懂課,但不會解題”的情況.通過多年的教學實踐表明:教師傳授的僅僅是概念的表面意思,沒有揭示概念的本質內涵;學生對枯燥的數學知識不感興趣,聽課注意力不夠集中,只是停留在問題的表面,不能深入淺出.基于此,筆者就近期所聽的一節“普查與抽樣調查”課堂教學談談自己的一些感想,旨在與各位一線教師產生教研共鳴.

2 分析學情,確立探究知識的目標

在聽取本節課之前,主講教師給聽課教師談了自己確立探究知識目標的基本情況:“普查和抽樣調查”是蘇教版八年級(下)第七章“數據的收集、整理、描述”中的第一節內容,因為在此之前學生沒有接觸過這樣的內容,對于數據收集的方法,多是一些零碎的生活經驗,缺乏將此抽象為數學模型的思考.為此,這節課從介紹數據收集的兩種常用方法——普查和抽樣調查為理論基本點,讓學生通過實際問題的討論,了解兩種方法的特點,從而能夠根據具體問題情境的要求選用適當的調查方式.另一方面,統計作為處理現實生活中數據的一個重要分支,課堂選取的問題情境必須是真實的,倡導學生做調查必須有求真務實的科學態度;課堂強調學生間的交流與合作,讓學生體驗團隊的凝聚力;最重要的還是要強化學生的過程性學習,發展學生初步統計意識和數據處理能力.

通過這些分析,以學生親歷調查、收集數據的過程,感受抽樣的必要性,從而普查、抽樣調查、總體、個體、樣本等概念的認知作為教學的初級目標.以學生在具體問題情境的合作交流中,感悟抽樣調查的優點和局限性,體驗不同的抽樣可能得到不同結果的多重性,以及能根據具體問題情境設計適當的抽樣調查方案作為終極目標.

品賞:主講教師避免了直接將普查、抽樣調查、總體、個體、樣本等概念呈現給學生,而是先摸透學生的學情,通過學生自我體驗去認知這些概念.同時,將目標分為初級目標和終極目標兩個部分,這是因材施教的一種做法,值得聽課教師借鑒.終極目標是對學生創新思維的拓展過程,容量大,因此,采用了學生之間進行合作交流的形式來實現,激發了學生追求知識的興趣,使課堂氣氛其樂融融,值得每一位一線教師回味.

3 課前實踐,創設生成知識的情境

主講教師提前一天布置了一項活動:以4人合作小組為單位,開展調查活動.通過查閱資料了解我校學生的性別、民族、區域構成等.

教學版段1:

師:請各調查小組指定一位同學展示.

課堂活動:各調查小組指定學生展示成果.

師:因為大家學習任務重,時間緊,所以,當時說過每個小組可以調查一個級段的學生情況,但大多數小組進行了全面調查.你們做的都很好,尤其是××小組做的最出色.這么說的原因是在大家的調查中,體現了數據收集調查的兩種方式——普查與抽樣調查.

電子白板展示普查與抽樣調查的定義.普查是為了特定目的對全部考察對象進行的全面調查;抽樣調查是從總體中抽取部分個體進行調查.

師:你們調查小組中去教務處查閱的是全校學生的具體情況,是普查;去年級組查閱的是整個年級的具體情況,是抽樣調查.

品賞:課前活動的成果展示,讓學生了解獲取學校學生具體情況的普查知識,不但為普查與抽樣調查概念的展開做好了鋪墊,同時,在教師的正向評價中激發出學生探究知識的興趣,讓學生全身心投入到汲取知識的氛圍之中.

4 思路引導,創設發展知識的情境

教師幫助學生獲得了對普查與抽樣調查兩個數學概念的認知,從字面上理解了其基本意思.但從主講教師提出的教學目標來看,對概念的外延與內涵的理解還需要進一步深化.

教學片段2:

師:結合你們的調查結果和對兩個概念的分析,嘗試寫出普查與抽樣調查的優缺點(給各個學習小組表格).

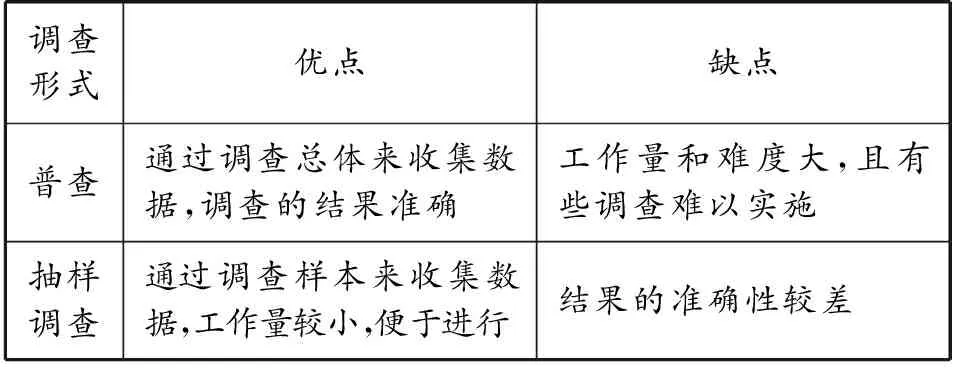

課堂活動:學生進行小組討論,然后交流.展示的理想結果見表1.

表1 調查結果

師:根據你們展示的普查與抽樣調查的優缺點,你們能夠說明什么時候選用普查的方式,什么時候選用抽樣調查的方式嗎?

課堂活動:學生進行小組討論,然后交流.

(1)總體中個體數目較少時,當要調查的問題要求情況真實、準確性較高時,且調查工作較方便,沒有障礙等,應用普查方式獲得數據較好.

(2)總體中個體數目較多,普查的工作量大且受客觀條件限制,無法對某些個體進行調查,采用抽樣調查方式較好.

品賞:課堂的知識發展環節,并非主講教師的一言堂,而是學生的探究與交流.很多時候,有些教師的教學方法還是很保守的,“一言堂”的較多,如講授時把普查與抽樣調查的優缺點、獲得數據選用的調查方式,如數家珍的都講出來,學生只能被動地接受.其實,部分學生根本不知道為什么要這樣想,怎么想到這些的.他們只是“懂”而不“通”,只知道具體的內容,而沒有抽象出數學模型.本節課主講教師創造性地打破常規教學模式,讓學生親歷了獨立思考的過程,學會了知識,做到了“活”!

5 問題深化,創設鞏固知識的情境

也許有些教師認為數學建模是提煉知識的精華,為學生提供知識的“營養大餐”.其實,照搬過來的條條框框對學生而言根本不能吸收.而本節課的主講教師采用了這樣的方法:

教學片段3:

師:同學們,普查與抽樣調查在日常生活中有著極其廣泛的應用.在近幾年的中考試卷中出現的頻次相當高哦,說明了它在初中數學知識中的重要性.

用電子白板出示例題.

例題(2020年江蘇蘇州中考數學卷第22題)為增強學生垃圾分類意識,某初中學校組織全校1 200名學生參加了“垃圾分類知識競賽”,為了解學生的答題情況,學校考慮采用簡單隨機抽樣的方法抽取部分學生的成績進行調查分析.學校設計了以下三種抽樣調查方案,其中抽取的樣本具有代表性的方案是______.

方案1:從初一、初二、初三年級中指定部分學生成績作為樣本進行調查分析;

方案2:從初一、初二年級中隨機抽取部分男生成績及在初三年級中隨機抽取部分女生成績進行調查分析;

方案3:從三個年級全體學生中隨機抽取部分學生成績進行調查分析.

學生進行獨立思考,分析.

師:哪位同學有答案,請舉手.

生甲:我認為是方案1,因為學校的全部學生調查比較困難,應該從三個年級中指定部分學生成績作為樣本進行調查分析.

生乙:我不同意甲的觀點,因為指定有人為的因素,我的選擇是方案3.

師:乙同學你為什么不選方案2呢?

生乙:從初一、初二年級中隨機抽取部分男生成績及在初三年級中隨機抽取部分女生成績進行調查分析,也屬于“指定”,在不同年級中男、女生的認知水平有差異,所以成績是不同的.

師:很好,理解的很透徹.

品賞:例題的宗旨直接指向中考,有權威性,而且例題不是通過教師的分析得出答案,而是通過學生的思考與辨析得出的.讓學生在思考與辨析過程中弄懂、弄通、弄透知識,對生活化的問題情境進行數學建模,便于所學知識的靈活運用.

常言道:“他山之石,可以攻玉.”這句話的精妙之處就在于自己要具有賞識的眼光,看什么事情都要從美好的方面出發.“普查與抽樣調查”是學生對數據數學化的起始內容,有些教師則認為僅僅是初中生對數據的簡單接觸,只要理解了“普查”與“抽樣調查”的概念就行了,不需要將新概念展開和深化.而本節課的主講教師卻與眾不同,另辟蹊徑,不但明確了新概念,讓學生“懂”概念,而且對概念的外延與內涵進一步深化,做到了“通”;不但在學生的分組討論中達到了“透”的地步,而且以近幾年的中考試題作為潛能發掘,讓學生的數學思維進入“活”的境界[2].

6 結束語

總之,本節課教師僅僅是創設和引導的角色,學生才是探究知識的主人.該教師能夠分析學情,確定探究知識的目標;能夠課前實踐,創設生成知識的情境;能夠思路引導,創設發展知識的情境;能夠問題深化,創設鞏固知識的情境.這確實讓人耳目一新,拍手稱贊.這是一節能夠驅動學生“懂、通、透、活”的潛能優質課!