以提高學生綜合素質為目標的土力學課程教學改革

高笑娟,李躍輝

(河南科技大學 土木建筑學院,河南 洛陽 471000)

大學生的綜合素質是知識水平、道德修養、價值觀念、身心素質等多方面的綜合體現,全面提升大學生的綜合素質是社會發展的要求和趨勢。大學生綜合素質的培養,是大學生教育的核心部分,比單純提高知識水平更為重要。當前推行的素質教育是以全面提高人的基本素質為根本目的,是社會發展的實際需要。為深入推進素質教育,提高教育質量,高校不斷進行教育體制改革,并根據社會發展需要調整專業課程設置,根據當代大學生自我價值實現的需要修正教學大綱,目的在于培養和造就有知識、有擔當的綜合型人才。

土木工程專業學生所學的專業課程同實際工程緊密相連,工程質量是關系到生命存亡的大事。土體可以作為建筑物的地基,也可以作為工程材料或者工程環境;可以是工程的根基,也可以是加載結構上的荷載;既可以造成“萬丈高樓平地起”的雄偉壯觀景象,也可以造成“千里之堤,毀于蟻穴”或“地基不牢,地動山搖”的觸目驚心景象。土體作為自然界的一部分,具有較強的復雜性和多樣性,土力學是利用力學原理來解釋土體各種工程性質的一門學科,具有一定的經驗性和抽象性。學生在學習本課程時不僅要學到專業知識,而且應該具有求實精神和強烈的職業責任感。任課教師應做到在傳授學生專業知識的同時,起到培養學生優良品格,塑造學生正確的價值觀、職業觀等方面的作用[1]。

一、土力學課程的特點

土力學課程是土木工程專業一門重要的專業基礎課,是銜接基礎課與專業課之間的紐帶和橋梁,是集實踐性和應用性于一體的課程,對建筑工程、巖土工程、道路橋梁工程、水利工程、礦業工程等相關專業的學習至關重要。土力學課程的學時少、內容多,我校土力學課程僅有32學時,一般上課時間為8周,講授包括土的基本物理性質指標、土的滲透性和滲流問題、土中的應力、土的變形問題和壓縮性、土的抗剪強度、土壓力、土坡穩定分析、地基承載力等8章內容。按照課程安排,上課時間僅能倉促地講完課本知識點,很難進行外延和擴展。

二、當前學生學習中存在的困難

土力學包括三大主要問題:強度問題、變形問題和滲流問題,所講內容比較抽象。自然界的土體是半無限空間體,在外部因素的作用下土體中的應力和變形過程難于觀察,學生缺乏主觀認識,學習起來較為困難。例如,地基的承載力問題不是定值,而是與工程對地基的變形要求和土體中塑性區深度的要求有關;土體的壓縮性指標不是常數,而是與荷載的大小和加載的過程有關;地基上承受過大的豎向荷載時,土體會發生剪切破壞而不是壓縮破壞等,這些內容與學生前期所學的材料力學中的概念完全不同,會對學生造成一定的困惑。對于滲流問題和強度問題,由于土體的不透明性,無法看到內部的變化過程,對地下水的流動特征也難以具象化。

三、課堂教學采取的措施

針對土力學教學過程中存在的問題,為提高學生的積極性,增強教學效果,不少高校相關教師均進行了有目的性的改革和探索,并取得了較為明顯的效果[2-3]。河南科技大學土木工程學院土力學教學組成員也進行過課堂教學方法改革[4-5],雖然在一定程度上提高了課堂的活躍性,但未形成一套系統的教學方法,學生“舉一反三”“由此及彼”的擴展性思維能力和科研意識未得到明顯提升;部分學生對專業的認同感不強,學習積極性不高;實驗過程敷衍,實驗數據不真實等現象也時有出現。在當前素質教育背景下,為提升學生的綜合素質,提高學生發現問題、解決問題和深入思考的能力,并培養學生的社會責任感和職業自豪感,從2018年開始,筆者逐漸采取更多貼近于學生生活的工程實例,學生自己動手參與編寫講課素材,根據素材發掘科研課題,在實踐過程中培養學生科學求實精神等一系列的做法,從而有效地提高學生的綜合素質。

(一)引用學生身邊的案例增強代入感

土力學課本中有許多經典案例,在說明土力學的三大問題時具有很強的代表性。例如,土的滲流問題中所列舉的美國蒂頓壩破壞事件,能夠顯示出潰口出現的位置、擴展過程以及帶來的災難性后果;在解釋土的變形特性引起的工程問題時,最典型案例是法國比薩斜塔,由于土體的不均勻沉降引起塔身傾斜;對于土體的強度問題,最著名案例是加拿大特朗斯康大谷倉,由于地基的承載力問題在裝入糧食的過程中出現傾倒現象,造成了巨大的經濟損失。上述經典案例雖具有代表性,但距離學生的生活遙遠,學生學習過程中僅僅是在聽別人的故事,缺乏切身體會,對涉及的土力學問題理解不夠深刻。

自2018年以來,在課堂上盡量采用洛陽市內特別是學校以內的工程案例來進行教學,并且讓學生們盡可能地參與到工程實例數據的取得和資料整理過程,使學生能夠體會到所處位置的基本土層情況,增強對土層性質的認知,拉近課本知識與現實生活的距離,有助于學習效果的提升。例如,對于滲流的問題,以課題組所做的洛陽地鐵1號線相關課題為例,展示洛陽地下水位面的分布特征,如圖1所示。洛陽的地面和地下水位面高程為西高東低,對于整條線路來說,在有水頭差的情況下,可能發生滲流;對于局部車站基坑,抽水形成的水頭差會產生持續不斷的滲流。對于土的變形問題引用學校內部東南角土堆的沉降進行說明,該土堆是在修建體育場時整平場地棄土堆成。根據歷屆學生測量實習所測的土堆高度數值表明,在過去幾年時間內,土堆本身產生了1 m左右的壓縮變形,這是土層的固結沉降問題,就說明了新回填的土層在自重作用下會發生壓縮沉降;土堆周邊的人行道磚發生向土堆的傾斜,說明土堆的重量作為外加荷載在原有地基內部產生附加應力,引起了地面的壓縮變形。對于土的強度問題所采用的案例是學校體育場附近的邊坡在夏秋多雨季節所出現的局部塌方,通過該案例展示土坡破壞前后的外形特征,使學生可以初步了解剪切破壞和滑移面的形狀和位置。

圖1 洛陽地鐵1號線沿線地下水位

文章選取附近的工程實例,其優勢在于課下作業可以給學生身臨其境參與其中的機會。例如,對學校內土堆和土坡的現場調研,要求從不同角度拍攝土堆和邊坡的照片,發揮自身想象力,結合綠色生態理念,以小組為單位設計出治理方案,使其變得與周圍環境更加和諧。對各小組的方案進行評比,作為小組平時成績的依據之一,優秀方案也可以作為SRTP(大學生創新訓練計劃)項目基礎或者課外競賽的素材。事實證明,以學生身邊實例來進行教學,對學生有更加明顯的吸引力,這些土力學的相關知識不再是課本上的理論,而是存在于自己身邊的實際工程之中,學生除了上課觀看現場圖片之外,還可以在課下到現場去觀看實際工況,從而激發學生的科研熱情,使巖土工程問題變得生動有趣。

(二)用數值模擬方法增強理論知識的直觀性

由于土體是“半無限空間體”,在荷載作用下,其內部應力和變形特征難于觀察,對于需要再現工程內部的變化特征和不同工況下應力和變形規律的情況,數值模擬方法有著不可替代的作用。不管是對于現場試驗還是室內試驗,均需要花費極大的人力、物力和財力,而且受外界客觀因素和人主觀因素的影響,所得出的結果通常具有隨機性。利用在課堂上運用數值模擬結果[6-7]或者采用數值仿真實驗[8]的方法增強學生的理解能力,有部分教師進行了嘗試,以動態視圖效果增加教學趣味,以便學生理解,并達到提升教學質量的目的。數值模擬方法的優勢在于可以便捷地改變土體的各種參數、模型的邊界條件、施加荷載的方式等,不僅能夠增強學生們的直觀認識,活躍課堂氣氛、激發學習興趣;同時能使學生想象力得到發揮,引導學生養成深入思考的習慣,為以后從事科研工作打下基礎。

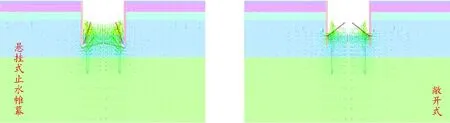

對于土力學中的滲流問題,數值模擬方法可以很好地展示土體內部滲流發生的特征。以上述地鐵1號線最東部的楊灣站基坑降水工程為例,由于是深厚砂卵石地層,為了基坑周邊的穩定和增大地下水的滲流路徑,降低水力梯度,基坑周邊設置有懸掛式止水帷幕。分別以有懸掛式止水帷幕和敞開式兩種條件建立數值模型,模擬基坑側面及底部以下土體中地下水的滲流,所得土層中地下水的滲流方向和水力梯度分布如圖2所示,由于降水可能引發的管涌區域如圖3所示。由圖2中地下水滲流的方向可知,在有懸掛式止水帷幕情況下,基坑外側的地下水滲流要繞過帷幕,延長了滲透路徑,減小了水力梯度,管涌發生區域僅僅出現在帷幕底端小范圍內;沒有帷幕時,基坑外側的地下水可以從基坑周圍和底部大范圍直接滲入基坑,發生管涌的區域明顯增大。

圖2 基坑降水過程中地下水的滲流

圖3 基坑降水過程中可能出現管涌的區域

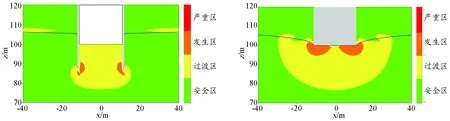

對于地基變形和強度問題,采用豎向荷載下寬度為3m的條形基礎底面以下土體的塑性應變和沉降變形。由圖4可以看出,隨著豎向荷載的增大,地基中塑性區逐漸發展。由于應力集中原因,基礎兩側邊緣處的豎向應力最大,基礎底面中間部位應力最小,基礎底面靠近中間部位有彈性壓密區,未出現塑性變形,這表現出剛性基礎的“架越作用”。塑性破壞區域先從基礎底面的兩側開始,逐漸向下發展,在土體中形成連通的塑性區,最終導致地基破壞。土中應力的方向顯示,地基土發生的是剪切破壞而不是壓縮破壞。而地基的沉降曲線顯示基礎底面以下的豎向位移等值線為拋物線形式,基礎中心線上的沉降值最大,也驗證了地基沉降計算時取基礎底面中心點或者中心線位置數值的正確性。

圖4 條形基礎下地基中的塑性應變與沉降變形

(三)以土體力學性質的根本串聯知識點

土體區別于其他材料的重要性質就是具有“三相性”,土體是由固體顆粒、土中的水和空隙中氣體組成。正是由于“三相性”,導致了土體具有不同于其他材料的一系列的工程性質,如果處理不當,會帶來一系列工程問題,因此土的“三相性”是本質,它決定了土的滲流、變形和強度特征。

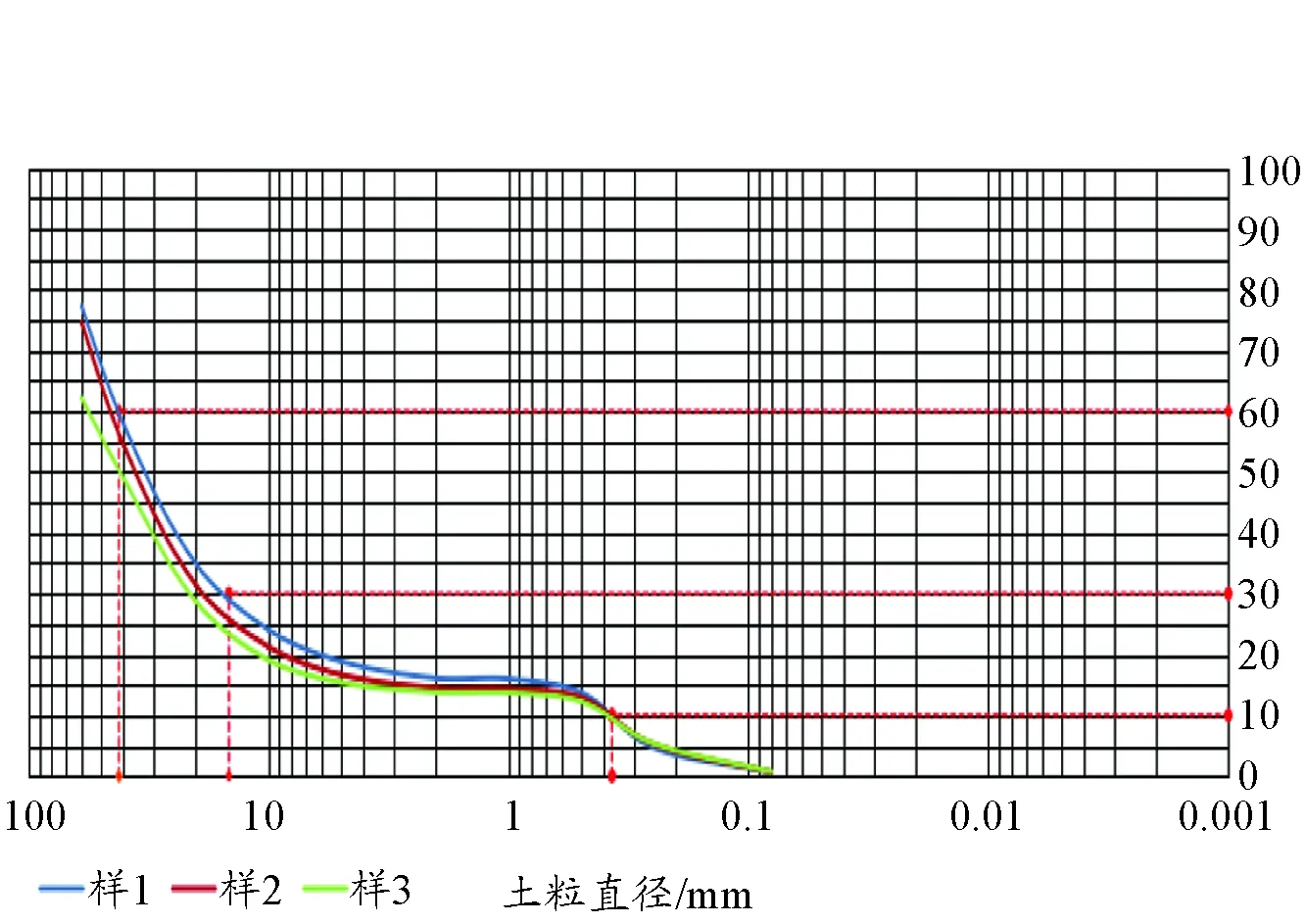

例如土的滲流問題,正是由于土體內部有大量空隙,有水的情況下土體內部才能夠產生滲流,滲流對工程產生的破壞有流土和管涌兩種形式。砂卵石地層中的降水,容易引起管涌問題,這和滲流的水力梯度以及土顆粒的級配有直接關系。為了了解砂土顆粒級配和滲流特征之間的關系,利用課題之便,組織學生到楊灣站參與抽水試驗,并進行現場基坑開挖面取土和顆粒篩分實驗,如圖5所示。學生根據抽水試驗反算出滲透系數,根據顆粒篩分實驗畫出顆粒級配曲線,如圖6所示。根據顆粒級配曲線求出特征粒徑,根據教材和規范對于砂卵石發生管涌的判斷標準,判定③9-3土層屬于管涌土。結合圖3的數值模擬結果,判定有、無帷幕情況下土層中可能發生管涌現象的區域。根據抽水井附近場地分層沉降觀測點FC4在抽水過程中其下部7m和13m深度處所測試的沉降結果(圖7)可知,下部測點FC4-13m在降水達到一定程度之后沉降出現急劇增大的現象,可以推斷為該位置內部發生管涌,部分細顆粒流失,引起塌陷。

圖5 楊灣站③9-3的砂卵石特征

(四)利用課堂思政教育培養學生社會責任感

工科專業課程思政是當今“金課”建設的重要內容之一,也是當前課程教學改革的主流方向[9]。由于工科專業課程的特點,發掘思政元素是在專業課程中開展思政教育的難點。在土力學課堂上對學生進行思政教育主要圍繞工程職業素養和科學求實精神,突出責任意識和規矩意識,引領學生樹立正確的職業觀和價值觀,將課程專業知識學習與激發個人理想和社會責任感進行有機結合,培養學生有良好的職業操守,使學生具有工匠精神、家國情懷和報效國家的使命和擔當[1]。

圖6 楊灣站③9-3的砂卵石顆粒級配曲線

當今我國土木工程飛速發展,“超級工程”層出不窮,令世界矚目的港珠澳大橋工程是我國綜合國力的體現,也是我國工程技術人員“工匠精神”的體現,作為中國人應為其感到自豪,特別是土木工程人員,更會激發專業自豪感。洛陽地鐵2號線過洛河段所遇到的砂卵石地層也為施工帶來了前所未有的困難,業內專家和工程技術人員獻計獻策,共渡難關,學生跟隨課題參與其中,能夠培養學生對專業的自信和熱愛。不管是港珠澳大橋橋墩和隧道面臨的海底淤泥,還是洛陽地鐵面臨的巨型卵石,土體的性質參數正確與否關系到工程建設的成敗,而土體是天然地質歷史的產物,具有不均勻性、不連續性和極大的時空變異性,因此要求從業人員具有嚴謹的科學求實精神。加拿大的特朗斯康大谷倉之所以出現地基的強度破壞,主要是由于未對谷倉下部地基進行工程勘察,而是參照臨近建筑物地基的承載力數據,想當然地認為兩個位置的地基承載力相等。實際上,雖然兩地相鄰,下部土層性質卻差距甚遠,導致在裝入谷物的過程中地基失穩破壞,這是巖土材料復雜性的表現,也是巖土工程師責任感缺失造成的嚴重后果。教師在課堂上傳授知識的同時,將思想政治教育和社會責任感的培養貫穿于每一堂課,對學生起到潛移默化的作用,使專業課程思政成為高等教育中思想政治教育的有效補充。培養學生樹立崇高的職業理想,堅持嚴謹的執業態度,具有嚴肅的執業法律意識,從而成為全面合格的建設者和接班人。

四、結語

在當前提倡素質教育和注重學生綜合能力培養的背景下,以土力學課程為例,針對當前本科生培養模式下土力學課程課時少、知識點多、理論抽象等特點,采取了多種措施增強教學效果。主要采用利用身邊的工程實例使學生能夠參與其中;利用數值模擬方法增強理論知識的直觀性;把握土層的根本特征,做到前后知識融會貫通;克服專業課程與課堂思政聯系困難的現象,結合土層的特點和本土案例增強學生的職業自豪感和社會責任感,使學生不僅有完整的專業知識體系,還有家國情懷和工匠精神,將來成為有理想、有擔當的高素質建設者和接班人。