基于作業成本法的高校辦學成本核算體系分析

文王意睿

目前我國高校的成本核算模式是以職能部門為單位,與《民間非營利組織會計制度》相聯系,以“會計賬戶-部門-預算項目”為基礎,以“企業經營成本”為主要核算對象。但這種成本計算模型存在很多缺點。因此在高校的經營決策與學生教育問題上應采取“服務觀”,將教育成本的載體劃分為不同的“專業”,運用作業成本法設計一種切實可行的教學計劃,以專業教育服務為成本目標,最后得出“學年生均教育成本”,從而提高高校的成本信息質量。

一、作業成本法簡介

作業成本法的基本原則是:“成本對象消耗作業,作業消耗資源”。作業成本方法將生產(勞務)的直接和間接的成本(含時間成本)視為生產(勞務)的成本,擴大了成本核算的范疇,使得所得到的產品(勞務)的成本更加精確和真實。生產是成本核算的中心,也是最基礎的目標。作業成本法下高校辦學成本核算體系具體包括了八個部分內容,分別是資源項目確定、作業流程劃分、資源動因確定、資源分配率確定、作業成本歸集與計算、作業動因確定、最終教育總成本與單位教育成本計算。傳統的成本核算方法主要以成本補償制度為主,高校的收費標準問題一直困擾著各高校,政府采取的政策是把學費和成本結合起來。對于高校而言,由于其提供的教育服務具有較強的專有性和競爭性,因此,政府允許學校按照市場和成本來收費,可以按照學年生均教育培訓成本的某一百分比來決定,高校在向物價部門申報收費標準時須提供相關的教育成本資料;另一方面,高校的經費來源是投資人的投入和學費,因此,對其進行成本核算是其應對市場競爭、學費定價、確保投資者獲得“合理回報”的重要依據。

二、高校成本核算模式比較與選擇

當前,我國高等學校的費用計算主要有框算法和實算法兩種,框算法的計算方法僅僅把教學費用的總額除以總的學生人數,就可以得出平均的生均費用。這樣的計算方式不能完全反映出學校的費用,在會計上往往存在著不精確、不科學等問題。而實算法則是按照企業的費用會計法來進行學校的費用分類和匯總,從而得出平均教育費用。這樣的計算方式比較合理,也比較精確。當下常見的實算法有類別法、專業法、年級法、簡捷法與作業法。本文主要是研究作業法,了解基于作業成本法下高校辦學成本核算體系。

在實際中,常規框算法的成本核算方法,其目標是將附屬機構所產生的開支按平均的直線方法,沒有考慮實際學生培養與費用的配比情況。而作業成本法能夠對間接費用進行合理分配,將間接費用的分配與產生這些費用的原因聯系起來,極大提高了成本的可歸屬性。與此同時,傳統成本法下的管理系統是一種由前向后推的生產系統,即從學生進入到學校,依次經歷的各個學習階段所產生的費用,直至最終完成學生培養。而作業成本法下的管理系統一般為適時管理系統,與傳統管理不同,是由后向前拉的一種逆推似的管理系統。作業成本法下的管理實現了全面質量管理,保證人才良好培養。此外,通過作業成本法對高校“學年專業生均教育成本”的測算,可以反映出不同專業的成本差別,避免了目前“生均教育成本”所表現出的“均值假象”現象,提高了學校的成本信息的內涵,為學校的專業設置、經費分配、成本管理、專業價格決策提供了科學的參考,同時也為家庭決策和政府監管提供了科學的參考。

三、適用于高校的作業成本核算的路徑設計

(一)整體方案

作業成本法的核心在于“產品消耗,工作消耗資源,生產引發工作,工作引發成本”,高校在開展作業成本核算時首先要將其教學服務的整個過程分成幾個作業,而學校的作業是一系列的活動,它是用來培養各種合格人才的一系列活動,因為學校的生產過程并不是一個程序型的垂直結構,而是一個功能型的并行結構。學校每次完成一項任務,都要耗費一定的資源,因此,在提供教育的同時也是一項任務的資源使用。在提供教學時,每項工作的資源費用即為學校的工作費用,而每項工作所需的各類資源構成的費用單位即為學校的作業中心費用體系。高校在實施操作費用的過程中,實質上是將其作業所耗費的資源歸集、計算、分配、反映成本目標的成本,其關鍵與難點在于作業的確定與劃分。首先,要針對學校的特點,設立資源成本系(庫),并對作業中心及其相關作業進行分類,并依照與學生培養的密切關系,將作業中心分為直接作業中心和間接作業中心,而直接作業中心則是與學生培養工作直接相關的專業,而間接作業中心則是與學生培養工作無關的專業。在間接工作中心和直接工作中心,將各個工作單位的資源消耗進行歸并,形成了各個直接工作中心和間接工作中心的成本庫;通過對各個間接作業中心相關作業的動機進行分析,將其價值按作業動機分派到各個直接作業中心的成本庫,然后對其進行分析,確定其動機,并將其分成各個部門。由直接作業中心的成本到專業的成本加上未完成的工作,就是各個專業的最終成本,由各個專業的總成本除以這個學年的學生人數,就可以得到一個學年的生均教育成本。

(二)分業經營

根據作業成本法“產品消費、工作消耗資源、生產引發工作、工作引發費用”的指導思想,高校在實施作業成本核算時,首先要將其教學服務的整個過程分成幾個作業,而高校的作業是一系列的活動,它是用來培養各種合格的人才所進行的一系列活動,因為學校的生產過程并不是一個程序型的垂直結構,而是一個功能型的并行結構。高校每次完成一項任務,都要耗費一定的資源,所以,在提供教學服務的同時,也是對作業的消耗。在提供教育服務時,一個作業所耗費的資源費用就是高校的作業成本,而由各個作業所消耗的各種資源所組成的費用單元就是學校的作業中心費用系統。作業成本法是把生產成本庫中的成本再分配給各個成本對象的基礎,確定合理的操作動機是決定成本費用分配的重要因素,而決定正確的操作動機是決定企業成本分配是否正確的重要因素。成本動因的選取應綜合考量三個要素:成本動因資料獲取的困難程度、作業實際消耗量與成本動因的消耗量、成本動因所造成的行為后果。在實踐中,以獲取成本動因數據的困難為依據,保證其準確性和關聯性。

(三)確定工作動機

確定合理的操作動機是決定成本分配的重要因素,而決定正確的操作動機是決定成本分配是否正確的重要因素。庫珀指出,成本動因的選取應綜合考量三個要素:成本動因資料獲取的困難程度、作業實際消耗量與成本動因的消耗量、成本動因所造成的行為后果。在實踐中,以獲取成本動因數據的困難為依據,保證其準確性和關聯性。作者認為,在合理地選擇作業動機時必須遵守三個基本原則:一是關聯原則,即作業的使用會產生成本,二者之間存在因果關系,應該按照作業所用的資源的多少來分配成本;二是收益性原則,即收益最大的一方承擔最大的成本,并按照收益的比例進行分配;三是重要原則,即在選擇作業動機時要避免由于作業成本計算方法過于繁瑣、難以實施而流于形式,應盡量選取有代表性或重要的要素,但又要避免過于簡單。

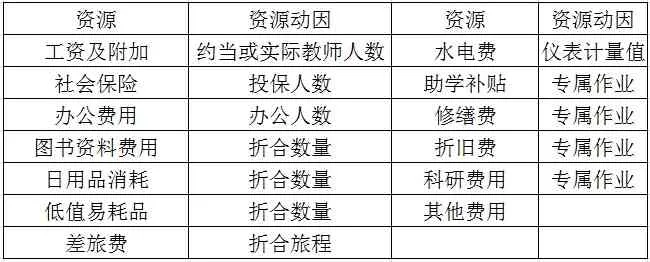

在確定特定的資金動機時,要按照所選定的資源項目和工作重心,按各種資源動機對其進行配置。在大學里,學生的直接消費主要是學生補助、教學實習活動費用和其他與學生相關的支出。同時招生就業費用、考試等相關費用也需要計入相應作業成本庫。專屬作業耗費也是資源動因。另外,對于一些混合耗費形態的資源,則需要按照具體標準將其分配到各個作業中,其中具體標準如表1。

表1 資源動因設置表

(四)資源動因分配率確定

在工作動機確定后,需要對資源動因分配率進行確定。在實際成本核算中,如果高校無法將資源直接計入到最終成本計算對象,就需要從資源動因入手,對其進行分配。在這過程中,要明確資源動因分配率,將資源消耗費額除以資源動因量,計算出其比率,然后以此為資源分配尺度進行資源合理分配,其中具體的計算公式:某項資源的資源動因分配率=某項資源耗費額/資源動因數量。

(五)作業成本的歸集和計算

在高校辦學成本核算中,對于已經歸集到資源庫中的資源,但又不能直接計入最終成本的資源,需要根據資源動因分配率來進行合理劃分,將其分配到各個作業中心,其中具體計算公式如下:

某一資源費用=某一資源庫的費用總額×資源動因分配率

(六)作業動因分配率確定

在對各個操作單位進行費用核算時,必須按照每個操作的因素來進行計算,并做好相應的費用的分配和匯總。

工作動因的分布比例=一個工作地點的工作費用/工作動因的數

教學成果的操作費用=作業動因的分配比率=某個工作場所所需的工作

(七)最終教育總成本和單位教育成本計算

最后的教育產品和每一教育產品的每一項都要按作業動因與分配比率來確定最終的教學成果,再由最后的資源動因來確定所需的資源成本

第一,確定了最后的成本核算目標,并對其最終的資源動因進行了計算;

第二,對學校各單位的作業費用進行了測算;

第三,對各學院和部門的操作費用分攤進行了測算;

第五,最后的單位教學費用由以下公式進行:單位教學費用=教學商品的總費用/教學商品。

四、結語

利用作業成本法對高校的教育成本進行核算,是一個比較復雜的問題,本文從目前我國高校的教育成本核算現狀出發,對其在會計核算中的應用進行了可行性分析,并提出了在我國高校開展作業成本核算的具體途徑。高素質的專業人才是高校財務管理的關鍵,也是作業成本法能否發揮效益的關鍵。高校必須樹立高質量財務管理的理念,進一步提高財務人員的專業素養及專業技能,采取崗前培訓指導和定期培訓的方式,為作業成本法的實施提供保障,以提升高校成本信息的價值含量。