供水系統安全保障與韌性城市建設綜述

張國晟,劉洪波,*,張顯忠

(1.上海理工大學環境與建筑學院,上海 200093;2.上海市城市建設設計研究總院<集團>有限公司,上海 200125)

城市的發展離不開供水系統的穩定運行,保障城市供水安全是城市迅速發展的基本要求。但是隨著城市人口和規模的擴大,需水量不斷上升、環境污染嚴重且復雜、自然災害和供水事故頻發,供水系統具有較強的韌性才不會制約城市的發展。韌性是指系統在受到擾動時恢復穩態的能力[1],而進一步的城市系統韌性相關研究[2]認為,韌性應當分為吸收擾動時的負面影響以保障核心功能不被完全破壞的吸收階段、擾動發生后可迅速恢復受損部分至所期望狀態的恢復階段,以及系統通過主動或被動學習來改變其結構以應對未來不確定性的適應階段。供水系統作為城市系統的基礎部分,其韌性概念可以參考城市系統韌性,因此,城市供水系統安全保障韌性化建設也應當做到以上3個階段,即可以實現擾動的吸收、恢復以及適應。目前,城市供水系統安全保障技術研究非常多,然而這些技術在提高供水系統韌性中的應用缺少系統性的總結。因此,從干擾強度角度將城市供水系統韌性分為常態下的抗性和突發事故下的韌性,進一步論述供水系統受到的干擾以及應對這些干擾時供水安全保障技術在韌性建設中的應用情況,并以某城市的供水系統安全保障建設為例,總結提出城市供水系統韌性提高的關鍵在于韌性范圍的確定和擴大,以及供水系統高效協同管理的實現。

1 城市供水系統常態下的抗性

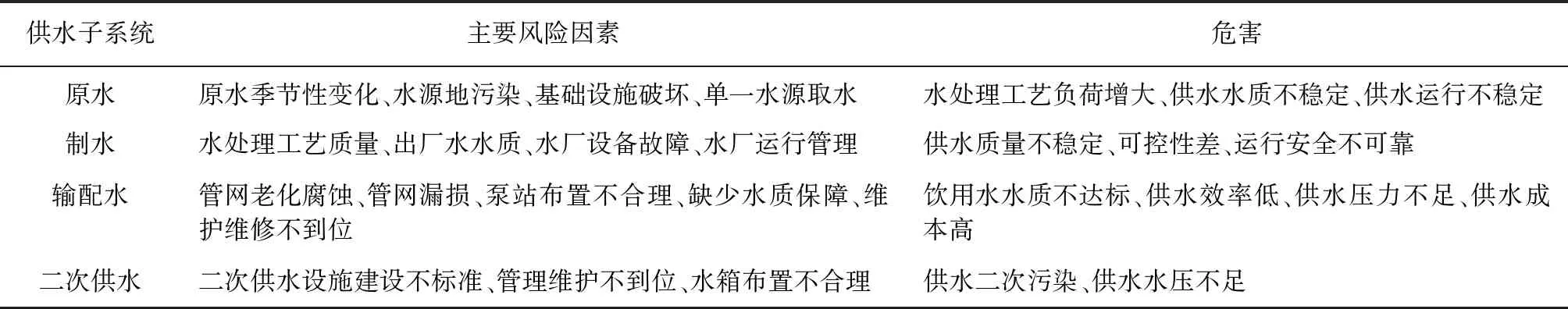

1.1 城市供水系統運行普通風險

城市供水系統運行普通風險指的是供水系統運行過程中普遍存在的,幾乎無法避免的一些影響系統正常運行的因素。參考一些供水系統風險評估的文獻[3-6],本文總結了供水系統各子系統最為常見、危害最大的普通風險因素,其主要風險因素和危害如表1所示。

表1 城市供水系統常態下的主要風險及其危害Tab.1 Main Risks and Hazards of Urban Water Supply System in Normal Conditions

供水系統運行普通風險在于供水質量的穩定性,主要是水質達標問題、水量充足問題以及系統運行穩定問題。原水系統中原水的渾濁度、藻密度、堿度、硬度等指標受季節變化影響很大,而水源地污染會導致重金屬、總氮、總磷、糞大腸菌群超標,取水設備、泵站、輸水管道會因老化腐蝕等被破壞,從而導致原水供應的停止,單一水源取水和單一水管輸水在運行出現問題時管道無法檢修,影響供水穩定性。制水系統中水處理工藝差就無法適應原水水質的變化,出廠水水質直接影響到供水質量,水廠的制水設備、監測設備、控制設備出現故障,都會導致供水水質、水量、水壓的不穩定,水廠運行管理的日常巡檢維護以及應急安全預案是保障供水安全性的重要一環。輸配水系統中管網的老化腐蝕會導致飲用水污染,管網爆管、漏損問題嚴重影響供水的質量和效率,泵站布置的不合理使得供水出現低壓區、死水區,會導致水質不達標、壓力偏低,水質保障的缺失會引起管網水質污染、末端水質不達標問題,管網維護維修不到位使得運行安全不穩定。二次供水系統中設施建設不標準會導致水質污染、水壓不穩,管理維護不到位會導致運行不安全、水質不達標,水箱的布置直接影響供水水質、水量、水壓穩定性。

進一步分析這些風險因素可以發現,城市供水系統常態下抗風險能力較差的原因在于系統設計無法滿足新的用水需求以及系統管理能力較弱。隨著城市發展和運行時間推移,出現了嚴重且復雜的水源污染、用水量多且變化系數大的用戶、日益提高的水質標準,原有的水處理工藝、輸配水管網設計以及舊的供水設施已經無法保障供水安全。而更為嚴重的是原有的供水系統管理無法提供快速的響應和高效的修復能力,這使得城市供水系統更加脆弱。因此,亟需有效的供水保障技術來提高城市供水系統常態下的抗性以應對這些風險。

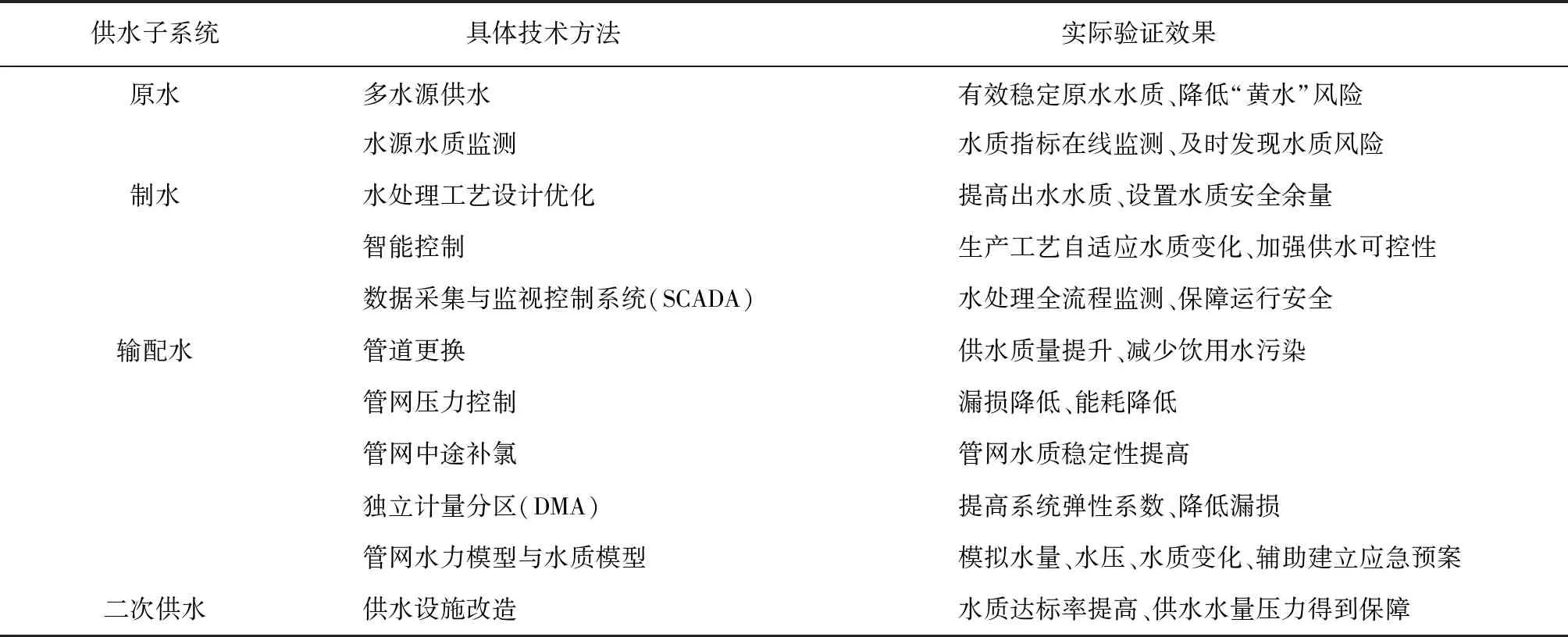

1.2 城市供水系統抗性提升技術

城市供水系統運行普通風險產生的2個根本原因:供水系統設計不合理以及管理能力差。通過總結供水系統安全保障技術研究文獻[7-17],表2中列舉了一些印證有效的城市供水系統抗性提高技術。

城市供水系統抗性提高技術主要在提高水量韌性、水質韌性以及提升運行管理能力。水量韌性的提高主要通過輸配水系統中的管網壓力控制和二次供水系統中的設施安裝改造等技術保障最不利點水量要求,其重點在于二次加壓設備和調蓄水量的設置,目前,最常用的方法是疊壓供水設備、低位貯水池供水以及高位水箱供水。具體調蓄水量大小應根據調蓄方法分別討論:使用疊壓供水設備時,優化設備運行即可以滿足用水量的變化,而存在中轉水箱時,中轉水箱容量不小于服務區域最大時用水量的50%;使用低位貯水池時,水池調蓄水量不小于服務區域日供水量的8%~12%;使用高位水箱調蓄時,水箱調蓄水量不小于最高日用水量的5%[18],為充分保障水量韌性,供水系統調蓄水量應當大于供水系統的最高時用水量。而水質韌性的提高重點是原水水質的保障、制水水質安全余量的設計和管網水質穩定性的保證。原水水質安全需要通過多水源供水保障其穩定性,而由于二次污染問題的存在,水處理工藝需要提標優化使得出廠水質設計高于安全標準以保證管網末端水質達標。在輸配水過程中管網更新、供水設施改造以及中途補氯等方法,可以減少致病微生物孳生、提高末端余氯、降低消毒副產物生成潛能,保證管網水質的生物穩定性和化學穩定性。運行管理能力的提高主要通過全系統監測和日常管理的強化來實現。全系統監測需要覆蓋水源水質、水處理設施設備、制水全流程水質、泵站、管網水量水壓水質、二次供水設備等方面,全面實時采集水量、水壓、水質、設備運行參數、設施視頻圖片等數據,及時發現運行事故。日常管理的強化同樣要涉及到供水系統運行的各個方面,水質檢測應有檢測制度和檢測人員,進一步增加檢測項目、提高檢測頻率、加強檢測能力可以有效保證系統水質管理能力[19]。水處理設施設備應有檢查、清洗、檢修制度和巡檢人員,提高檢修頻率、完善修復流程、提升清洗效果可以有效保證運行安全。二次供水設施設備應有檢查、清洗制度和維護人員,雇傭專業的清洗團體、提高檢查頻率和水平可以有效保證供水質量[20]。管理企業應有調度部門,制定科學的調度策略和方法,合理組織和協調供水系統各組成部分之間的運行管理。

表2 城市供水系統抗性提高技術及其實際效果Tab.2 Improvement Technology and Actual Effect of Urban Water Supply System Resistance

總結分析這些技術可以發現,優化生產運行的本質在于為供水系統設計冗余,保證在出現風險時,供水水量、水壓、水質仍然可以滿足要求,即提高系統吸收擾動的能力。而提高管理能力的目標在于實現系統的協同管理,加快系統處理風險,并建立應對機制,提高的是系統恢復和適應能力。因此,可以說城市供水系統常態下抗性的核心內容在于韌性范圍和協同管理的設計和實現。

2 城市供水系統突發事故下的韌性

2.1 城市供水系統運行突發事故

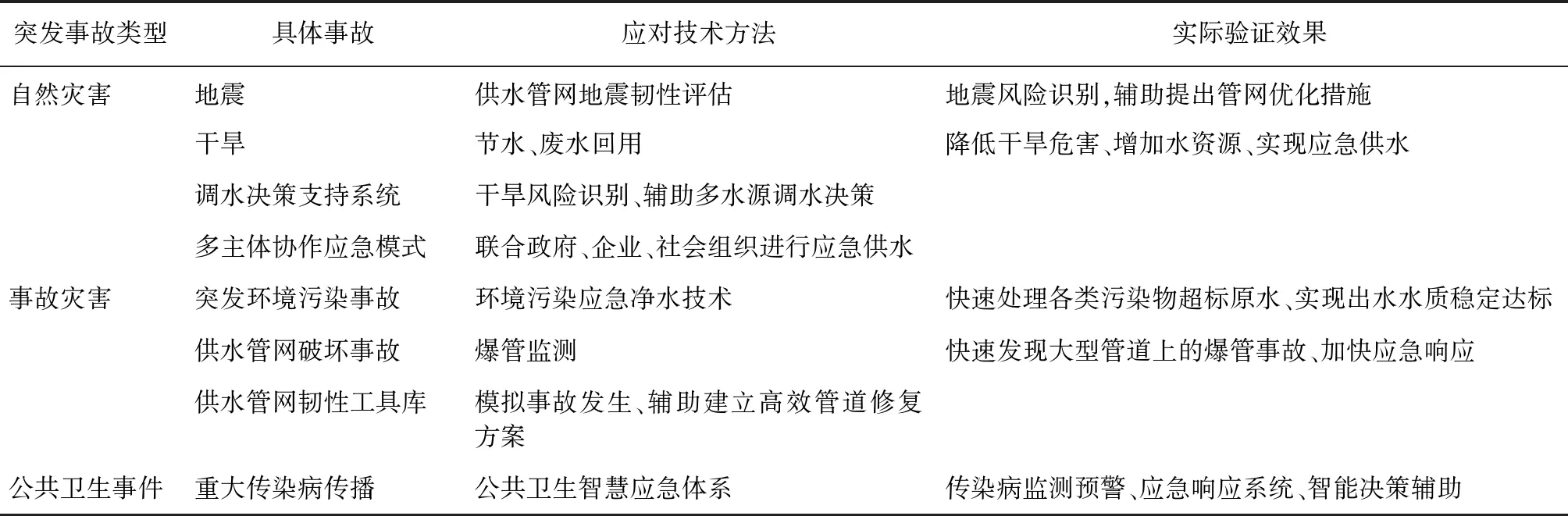

城市供水系統運行突發事故指的是突發公共事故,針對供水系統的主要是自然災害、事故災害、公共衛生事件和社會安全事件[21]。其中,自然災害主要有地震、干旱、臺風、暴雨等,事故災害是指供水設施設備事故、環境污染和生態破壞、供水企業的各類事故,公共衛生事件是指嚴重影響公眾健康和生命安全的事件,社會安全事件是對社會秩序造成影響的群體性事件。城市供水系統安全保障主要遇到是前3種[22]。

2.2 城市供水系統韌性提升技術

應對突發事故采用的供水安全保障技術主要為應急管理,供水系統應急管理是指利用收集到的信息實現具備實時性、動態性、多維性和集成性的供水系統高效協同管理[19]。應急管理包括預防、準備、響應和恢復這4個階段。預防階段是對災害風險的識別和降低,準備階段是對災害的預警和全面準備,響應是災害發生時的應急指揮和應對,而恢復主要是災后的重建工作。這4個階段雖然目標不同,但它們的本質是對于突發事故的吸收、恢復和適應。

通過整理分析相關文獻[23-30],表3中總結了應對不同突發事故所采用的主要技術方法及其實際效果。應對自然災害的技術主要在于預防和準備階段,一般的做法是進行風險識別和應急準備,在這一方面最受關注的是干旱下的水量保證和地震下的供水管網的穩定性。節水措施、廢水回用以及聯合調度策略可以有效地保證供水量以應對干旱。通過供水管網地震韌性評估,可以發現在地震災害發生時,供水管網需要極強的物理性能,才能夠應對地震帶來的高壓和變形,主要影響管網抗震能力的物理屬性包括管徑、管材和接口類型等。研究表明:管徑小的管道更容易在地震中失效[31];而管道材料很大程度上影響管道抗高壓能力,常用的材料中球墨鑄鐵管抗壓能力較好,塑料管次之,混凝土管最差[32];接口類型中柔性接口明顯強于剛性接口,在承接式接口發生局部拔出現象的柔性接口管道仍然可以保證連通性[33]。對于事故災害的應對更加關注響應和恢復,其目標是快速發現事故并通過高效的協同管理進行修復,供水系統面對的事故災害主要是突發環境污染事故和供水設施破壞。應急凈水技術是應對突發環境事故的有效技術,主要有粉末活性炭吸附技術、化學沉淀技術、化學氧化技術、強化消毒技術、曝氣吹脫技術和藻類綜合處理技術等,可以高效應對突發污染引起有機污染物、重金屬、氮磷、致病微生物、藻類等超標問題,保證水廠出水水質達標、穩定[34]。而供水設施破壞事故可以通過系統的全覆蓋監測和智慧決策系統及時發現并修復。對于公共衛生事件的應對最為重要的是響應階段,在應對重大傳染病傳播事故時,通過建立公共衛生智慧應急體系協同多方面全系統共同保障供水安全。因此,城市供水系統突發事故下韌性提高的關鍵在于通過確定韌性范圍和系統協同管理實現高效的應急管理。

表3 城市供水系統韌性提高技術及其實際效果Tab.3 Improvement Technology and Actual Effect of Urban Water Supply System Resilience

3 城市供水系統安全保障韌性建設分析

3.1 某城市供水系統安全保障實例

南方某城市為保證供水安全、可靠,供水水量充裕,進行全面的供水系統安全保障建設。城市總供水能力為25萬m3/d,原水主要為水庫水,共有4個水廠生產供水。其供水系統韌性建設的主要技術方法如圖1所示,分為供水韌性設計以及智慧水務建設兩方面。在供水韌性設計方面:供水原水不僅僅依靠單一水庫供給,在水庫水受到污染或水量不足時,水廠可以從附近城市的水庫取水或者利用取水泵站就近取水,實現多水源供水,同時,水庫會對原水進行預氧化、預消毒處理,保證原水水質穩定;水廠設計了2條平行工藝運行,保證運行穩定,并考慮低負荷處理設計,使得出水水質高于設定的一級A標準,同時,設定應急預案應對運行過程發生的設備運行事故、水質污染事故、管網爆管事故、生產調度運行等情況,實現應急事故的響應和恢復;配水管網進行了分區壓力控制,有效降低了漏損,管網上出現的運行事故會通過自來水公司的處理流程進行修復處理。在供水用戶方面,自來水公司會進行供水設備的定期維護檢修,并設立應急事故水池保證應急用水。且在供水韌性設計基礎上進行了智慧水務建設,其主要內容是對整個供水系統水質、水量、水壓變化進行了全面監測,在水廠和二次供水建立了智能控制系統以及構建配水管網水力模型與水質模型預測供水運行。

圖1 某城市供水系統安全保障與韌性化建設Fig.1 Safety Assurance and Resilience Urban Construction on Water Supply System in a City

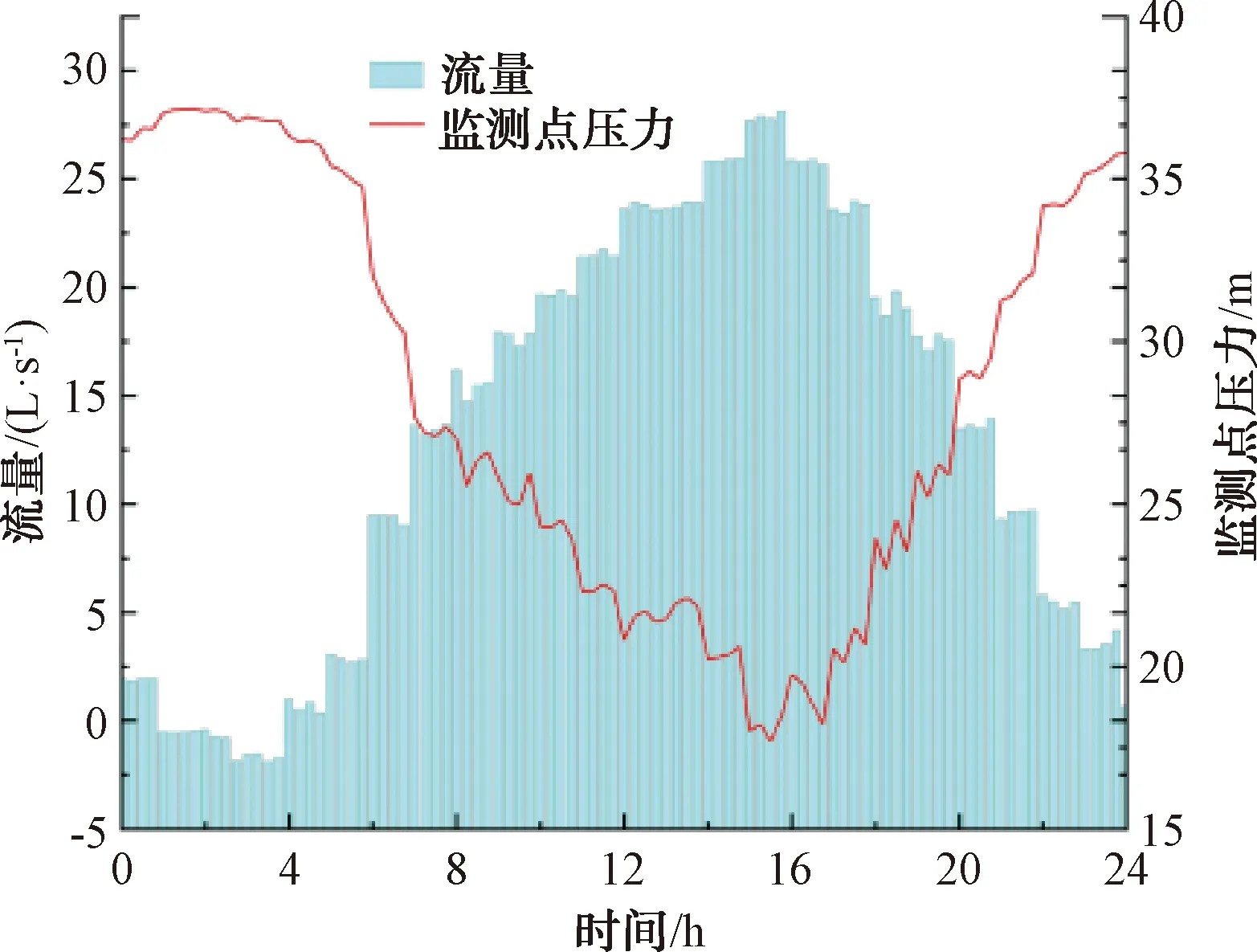

通過智慧水務的建設模擬了城市某分區1 d的供水運行情況,分區開放管道流量變化以及該分區的壓力監測點監測數據如圖2所示。可以發現該分區的流量變化較大,日間用水量大,最大流入流量可達到28 L/s,而夜間用水量非常小,甚至發生倒流的情況。監測點壓力顯示其最小壓力水頭超過15 m,而標準規定管網末梢水壓不小于0.14 MPa[35],完全滿足供水要求。因此,城市供水系統常態下的抗性有充分的保障。

圖2 水力模擬下某分區開放管道流量及其相應監測點壓力變化Fig.2 Flow and Pressure Changes of a Water Supply System Subregion under Hydraulic Simulation

在應對突發事故方面,水庫水廠均建立了完備的應急預案,并設立了應急搶修中心負責供水管網事故災害以及供水管網需開挖性的應急搶修工作。通過智慧水務系統實現平臺一張圖及時發現供水問題,實現平臺及時發布通水、搶修通知,并實現維修維護現場全程跟進,第一時間獲取現場進度。因此,城市公司系統突發事故下可以快速響應高效修復,有較強的韌性。

該城市采用的韌性提高技術普適性強,可以適用于大部分的供水系統,同時,對于供水風險有很強的抵御能力。另外,智慧水務建設逐漸普及,通過韌性設計和智慧水務來加強供水韌性具有相當高的可行性和代表性。韌性設計可以有效地為系統設置運行彈性,提高系統水質、水量韌性,保證供水質量,而智慧水務建設可以極大程度地協同各供水相關單位,提高系統的應急管理能力。

3.2 城市供水系統安全保障韌性建設核心內容

綜合分析城市供水系統韌性提高技術以及建設實例可知,韌性建設的核心內容在于韌性范圍的確定和提升以及高效協同管理的實現。韌性范圍的確定和提升是指通過風險識別來指導系統運行的冗余設計,保證供水系統的高彈性工作,例如通過預測水質、水量、水壓在供水系統中的變化來調整供水系統調蓄水量和水廠出水水質安全余量,通過對自然災害下供水系統韌性進行評估進行應急準備的調整和優化。韌性范圍的確定使得供水系統在面對風險時仍然可以正常運行并保證供水質量。高效協同管理的實現指的是供水管理需要通過制度、平臺的建立聯合各個供水子系統以及管理單位的政府、企業甚至是社會組織共同應對突發事故,并且利用信息化、智能化的決策支持全面提高響應、恢復能力。供水系統韌性范圍的確定和擴大以及高效協同管理的實現可以使得系統具備極強的韌性以實現擾動的吸收、恢復以及適應。

4 結語

城市供水系統安全保障韌性建設對于城市發展以及人民健康都非常重要,韌性建設的研究與應用是供水系統安全保障重要方向。供水系統韌性應同時具備常態下的抗性以及突發事故下的韌性。總結分析韌性提升的技術方法特點,韌性建設的核心內容在于韌性范圍的確定設計以及協同管理的實現。