文丘里管空化生成微米氣泡的試驗

陽希穎,黃廣源,宋煜晨,蔡康貝,尹俊連,王德忠

(上海交通大學機械與動力工程學院,上海 200240)

微米氣泡與傳統大氣泡相比具有很多的特性和優勢,如比表面積大、穩定性強[1-3]、表面帶有負電荷,因此,在廢水處理[1]、礦物浮選、食品加工以及氫氣醫學[4]等行業應用廣泛。微米氣泡的生成方式有很多種,主要有加減壓、旋轉剪切、空化[5]、噴射器[6]、多孔膜等。其中,文丘里管空化產生微米氣泡的方式結構簡單,節能環保,產生的氣泡尺寸可調,故備受關注。

國內外學者探討了不同因素對文丘里管產生微米氣泡的影響。Yu等[7]針對文丘里鼓泡器開展了4因素3水平的試驗研究,探究了文丘里管結構參數對產生的微米氣泡尺寸分布的影響,結果顯示,在文丘里管管徑和喉部直徑比為3~4、出口角度為11°~13°、收縮角的角度為26°~27°、喉部長度直徑比為2.3~3時,氣泡體積比最大,平均直徑最小,為最優化設計,此時氣泡直徑為150~240 nm,空泡份額為65%~75%。

馮其明等[8]在此基礎上繼續研究溶液空化時間、喉部流速、通氣量等因素對微米氣泡直徑分布的影響,空化時間能夠顯著影響微米氣泡尺寸分布,適宜的空化時間(1~3 min)有助于促進亞微米甚至納米級氣泡生成,但空化時間過長(>4 min),空化微米氣泡中亞微米級和納米級氣泡占比迅速減小。外加空氣為空化過程提供了大量氣核,能夠顯著促進空化過程微米氣泡的生成,并使得微米氣泡尺寸分布增大。

Fujiwara等[9]探討了氣泡破碎的過程和機理。在低流速的情況下,射流從氣泡的下游位置穿透氣泡至上游位置;而在超音速情況下,氣泡在無數坍塌成無數微泡,微米氣泡尺寸小于幾百微米。同時,通過測量各個位置的壓力變化發現,壓力恢復點和氣泡初始破裂點一一對應,大氣泡的破碎機制或與文丘里鼓泡器中的壓力變化密切相關。

在Fujiwara等[9]的試驗過程中文丘里管未發生空化,產生的微米氣泡均來自氣泡在喉部破碎的過程。Yu等[7]的工作中并未探究文丘里管產生微米氣泡的過程,以及回路工作過程中微米氣泡的穩定性。因此,本文采用試驗的方式,探究了空化過程中空化數對氣泡尺寸分布的影響,以及根據管道上不同徑向位置的氣泡平均直徑以及數量分析微米氣泡在管道中的穩定性。

1 試驗

1.1 試驗裝置

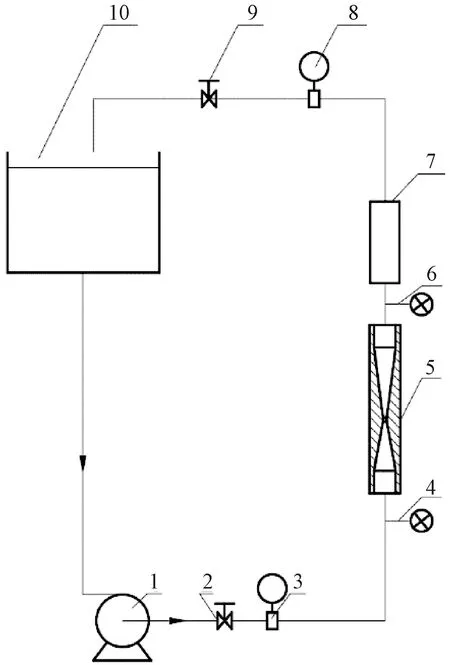

試驗試驗裝置如圖1所示,包括文丘里管、水路系統、拍攝系統3個部分。變頻離心泵為整個裝置提供動力,帶動流體流動,可通過變頻調節文丘里管上游壓力和流量,通過閥門2調節文丘里管下游壓力和流量,水箱連接進出口管路形成循環回路。各個儀表及其參數如表1所示。

注:1—離心泵;2—閥門1;3—電磁流量計1;4—壓力表1;5—文丘里管2;6—壓力表2;7—觀察段;8—電磁流量計2;9—閥門2;10—水箱圖1 試驗回路簡圖Fig.1 Schematic Diagram of Test Loop

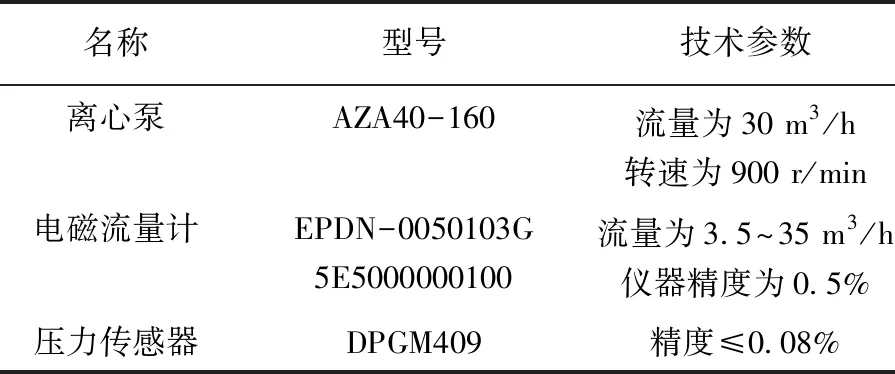

表1 各儀器技術參數Tab.1 Technical Parameters of Instruments

本次試驗中使用的pco高速攝像機型號為pco.dimax HS4,使用的鏡頭為Questar長工作距離顯微鏡QM1,該顯微鏡可拍攝直徑在5~500 μm的粒子,工作距離在50 cm以上。分辨率為1 502像素×1 502像素,經標定每像素點對應4.7 μm。分別使用微距鏡頭和長工作距離顯微鏡鏡頭拍攝文丘里管喉部流動行為以及文丘里管出口氣泡分布情況,如圖2所示。采用去離子水作為工作介質,流量為4.9 m3/h,文丘里管喉部拍攝幀頻為2 000 fps,出口段拍攝幀頻為20 fps。

圖2 試驗實物圖Fig.2 Physical Picture of Experiment

1.2 試驗對象

試驗采用的文丘里管結構如圖3所示。結構參數如下:進口直徑(Din)、出口直徑(Dout)均為50 mm;喉部直徑(Dth)、喉部長度(W)為9 mm;收斂角(α)為21°;擴散角(β)為15°。

圖3 文丘里管結構示意圖Fig.3 Schematic Diagram of Venturi Tube Structure

文丘里管使用有機玻璃制成,在文丘里管拍攝區域外圍加上方盒子起到補償光學折射率的作用。

1.3 試驗參數

以無量綱參數空化數σ表征空化的劇烈程度,空化數定義如式(1)。

(1)

其中:p∞——文丘里管出口處壓力,Pa;

U∞——文丘里管出口處流速,m/s;

pv——飽和蒸汽壓,Pa;

ρ——水的密度,kg/m3。

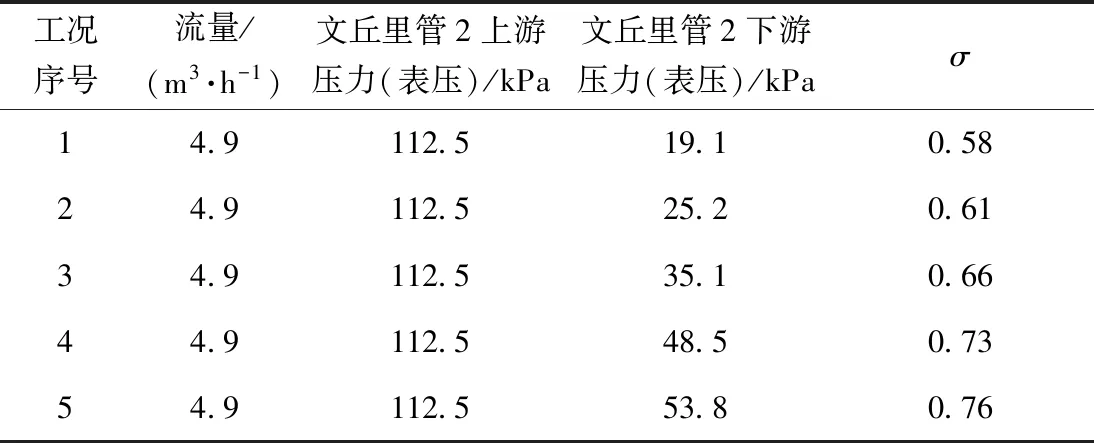

試驗具體工況參數如表2所示。試驗過程中,σ為0.76時,恰好發生空化,σ為0.58時空化程度最為劇烈。待流動穩定后,拍攝喉部兩相流流動過程,以及文丘里管出口氣泡分布情況。

表2 試驗工況參數Tab.2 Experimental Parameters

1.4 試驗測量和數據處理

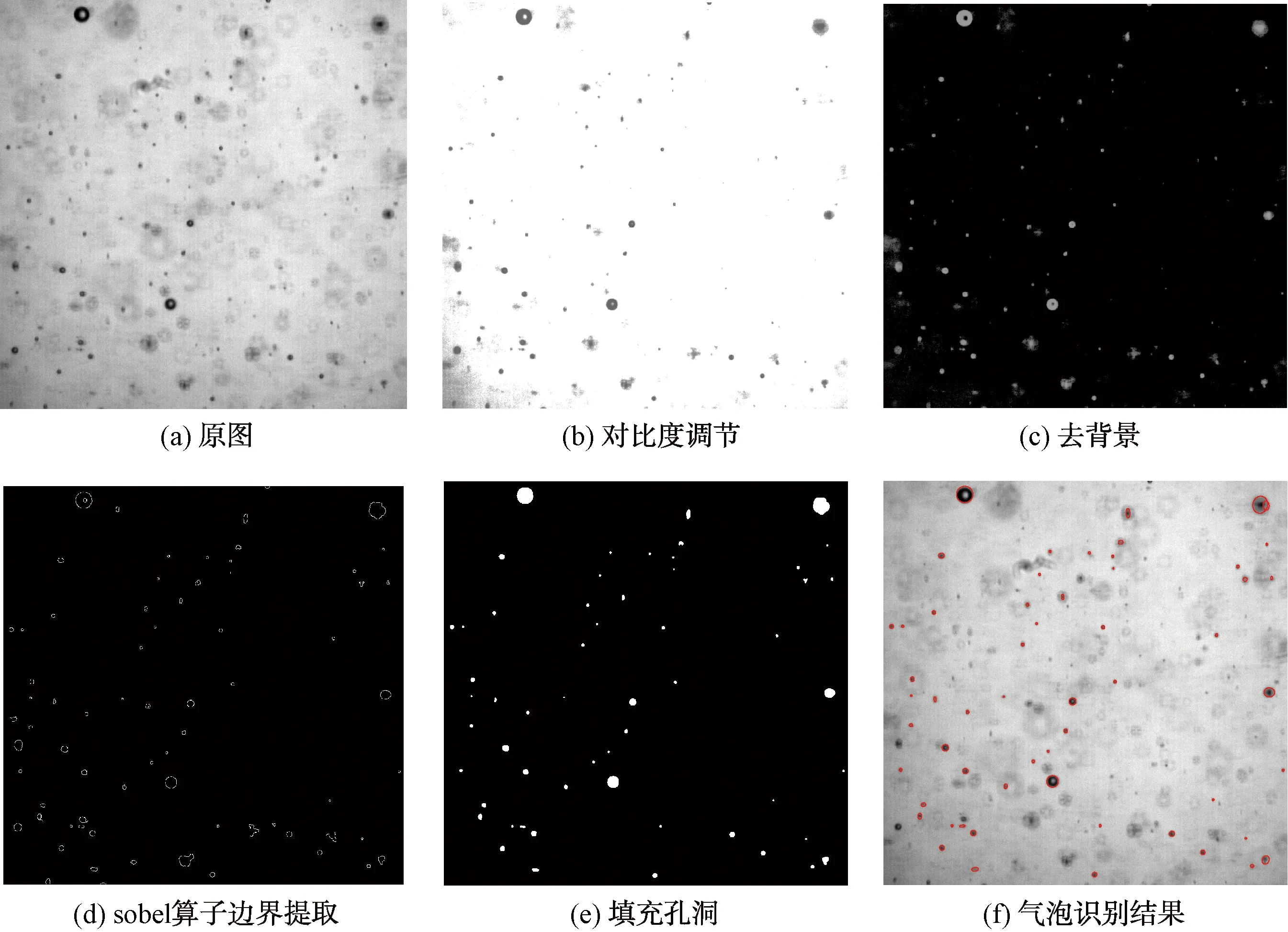

圖像處理步驟如下:1)原圖[圖4(a)]調整對比度,得到圖4(b);2)去除背景,進一步消除圖片背景上回路雜質對圖像處理結果的影響,得到圖4(c);3)使用Sobel算子邊界提取得到氣泡邊緣圖4(d);4)進一步填充孔洞得到圖4(e);5)再次邊界提取后,進行計算,最后被識別出來的氣泡如圖4(f)所示,并統計圖像上的氣泡直徑分布。

圖4 圖像處理過程示意圖Fig.4 Schematic Diagram of Image Processing

氣泡Sauter平均直徑d32如式(2)。

(2)

其中:di——第i個氣泡的直徑,μm;

Nb——氣泡的數量,個。

通過高速攝像和Matlab圖像處理程序統計氣泡數目、平均直徑以及氣泡直徑分布。文丘里管內部流動在喉部取壓口位置下游4Dout以上位置處趨于穩定,再結合現有平臺設計,選擇文丘里管下游41Dout和54Dout處進行試驗拍攝[圖(5)]。拍攝過程中長工作距離顯微鏡拍攝范圍約為7 mm,待拍攝管段直徑為50 mm。

圖5 管道拍攝位置示意圖Fig.5 Schematic Diagram of Pipeline Camera Positions

在軸向測量位置1處任選3個不同徑向位置測量點a、b、c作為拍攝點,分別位于管道左側、中間、右側。

2 結果和討論

本節使用Matlab程序對拍攝得到的結果進行處理,并分析氣泡在回路中的穩定性以及空化數對氣泡尺寸分布規律的影響。

2.1 氣泡分布均勻性以及穩定性

表4為σ為0.58、0.66、0.76時各個測量點的氣泡平均直徑d32以及拍攝面氣泡數量Nb(處理圖像張數為500張)。當σ=0.58時,位置a、c處的平均直徑以及氣泡數量基本一致,而位置b的氣泡平均直徑高于周圍區域,而數量則相反。當σ=0.66、0.76時,位置b處的氣泡Sauter平均直徑高于位置a、c兩處,但截面氣泡數量之間的差距則逐漸降低。因此,微米氣泡在管道中具有分布不均勻性,集中在管道的邊壁位置,但隨著空化程度的降低,差異降低。

表4 不同徑向位置處的氣泡平均直徑以及氣泡數量Tab.4 Average Bubble Diameters and Bubble Numbers at Different Radial Positions

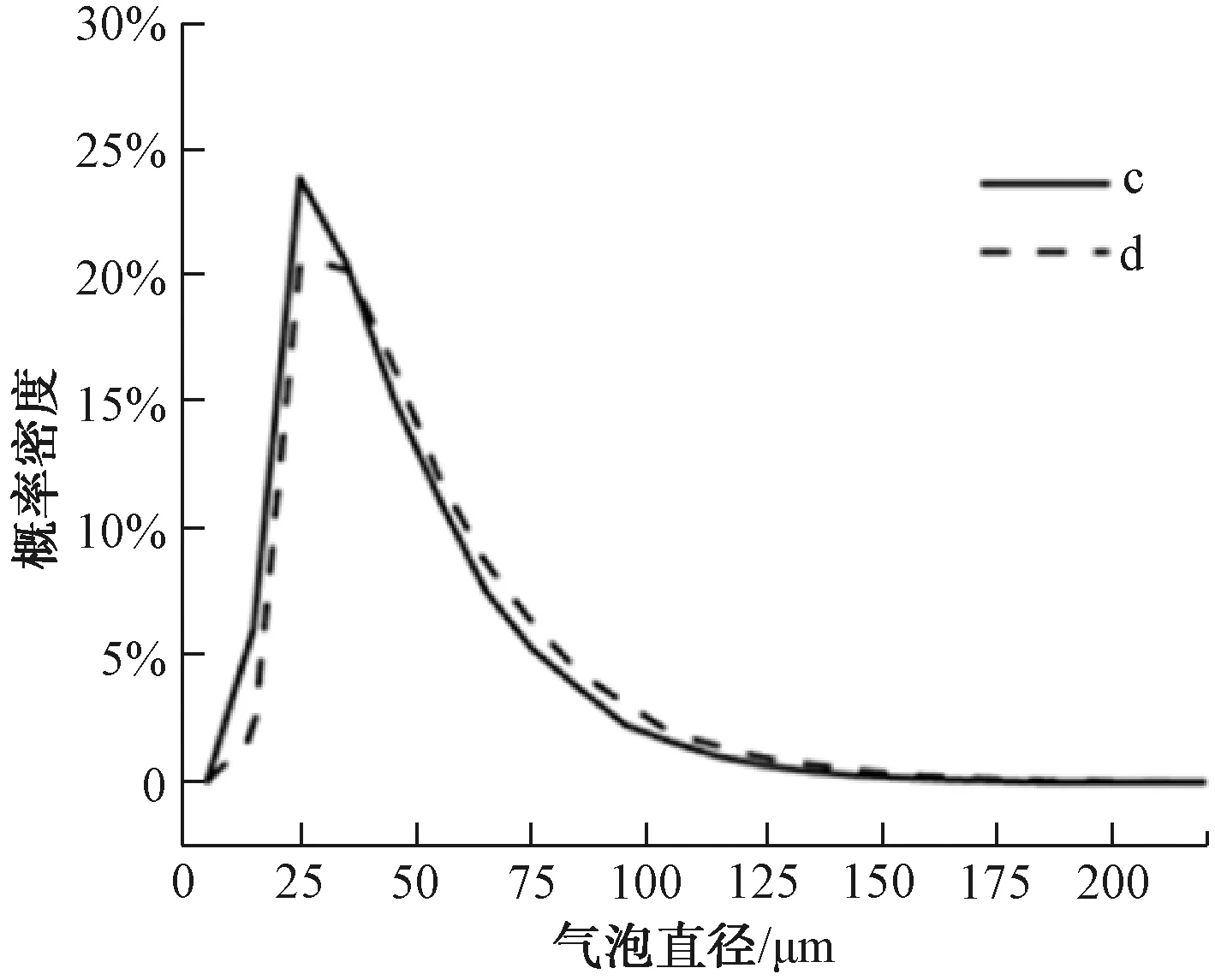

同樣拍攝管道測量位置2中間區域,記作測量點d,通過b與d位置點氣泡直徑分布的變化可以得到氣泡尺寸在流動過程中的變化情況。經計算可得氣泡尺寸分布并繪制曲線具體如圖6所示,c、d兩個位置的氣泡尺寸分布曲線重合度高,即不同位置處的氣泡尺寸分布無明顯變化。

圖6 不同軸向位置處的氣泡直徑分布圖Fig.6 Bubble Size Distribution at Different Radial Positions

2.2 空化數對鼓泡特性的影響

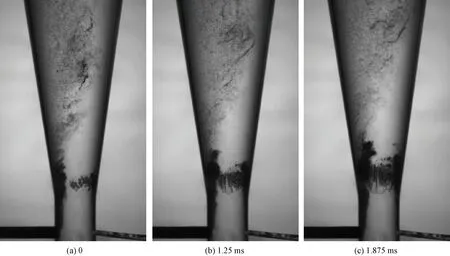

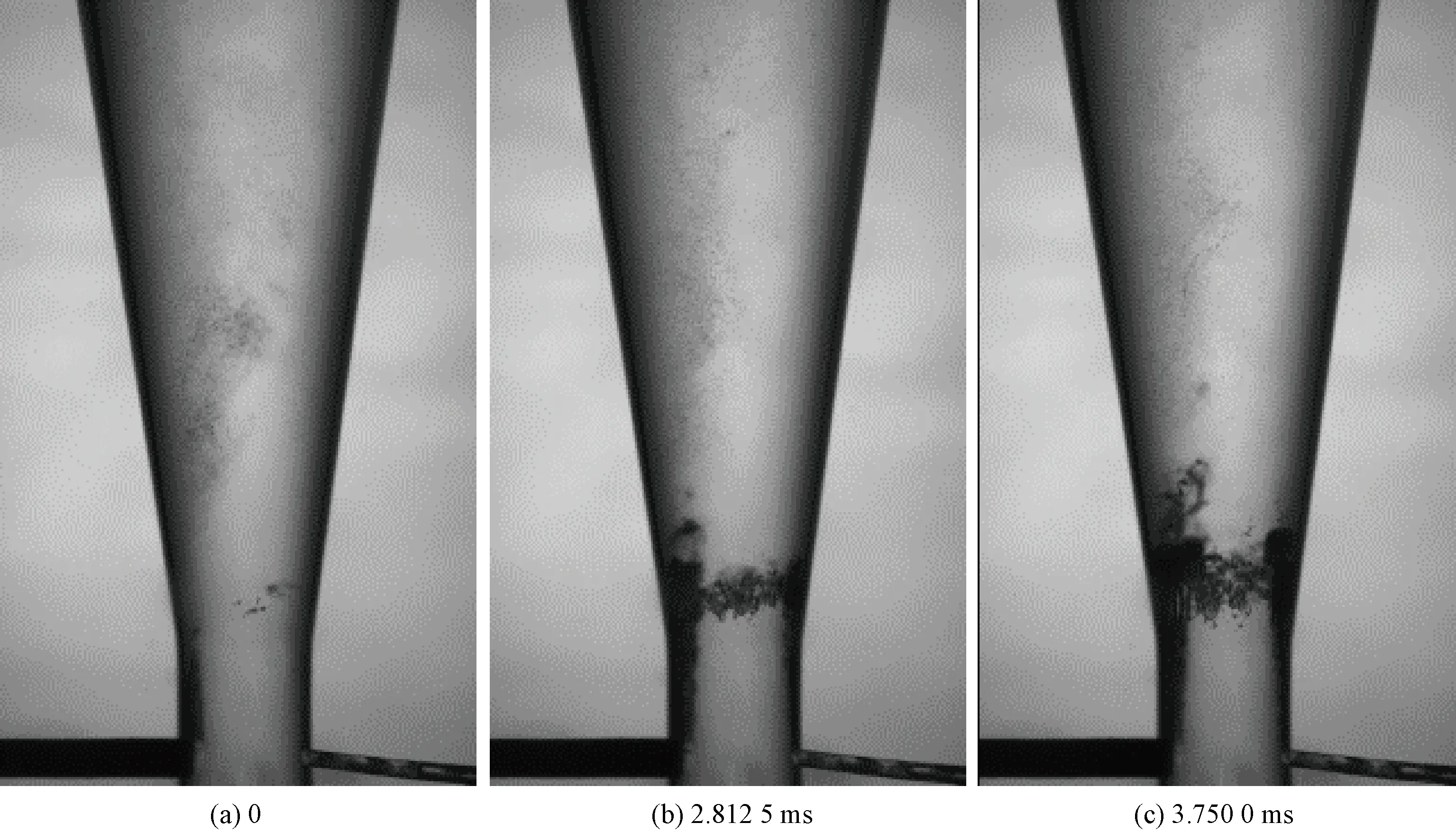

試驗使用高速攝像技術拍攝文丘里喉部在空化過程中的變化情況,當σ=0.58時,空化程度最為劇烈。空化初始階段,空化云自擴散段接近喉部出口的位置處產生,繼而向下發展,空化云面積逐漸增加至最大值后,空化云脫落的整個過程為一個空化周期。在整個空化過程中,末端的空化云以微團的形式逐漸向下游擴散,因此,在文丘里管的出口處有源源不斷的微米級別的小氣泡產生,如圖7所示。這種工況下,空化周期較長,空化云面積最大。

當σ=0.66時,空化程度有所降低,空化現象基本一致,但這一個周期空化持續時間有所降低,約為5.311 8 ms,空化云面積減少。當σ=0.76時,輕微空化,空化周期之間間隔明顯,具體變化過程如圖8所示,每個周期持續時間約為4.687 5 ms,而空化云面積顯著降低。

圖7 σ=0.58不同時刻文丘里管喉部空化云變化形態示意圖Fig.7 Schematic Diagrams of the Cavitation Cloud Changes in the Throat of Venturi Tube as σ=0.58 under Different Time

圖8 σ=0.76不同時刻文丘里管喉部空化云變化形態示意圖Fig.8 Schematic Diagrams of Cavitation Cloud Changes in the Throat of the Venturi Tube as σ=0.76 under Different Time

由此可見,空化程度越劇烈,空化云面積則越大,周期越長,則相應的產生的氣泡的數量和氣泡平均直徑存在差異。

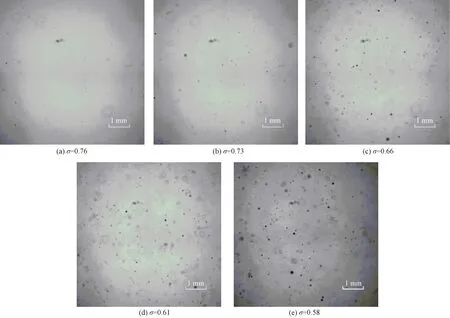

如圖9所示,在相同流速下,隨著空化數的增加,空化程度降低,氣泡數量逐漸減小,與上文的分析對應。當σ=0.76和σ=0.73的時候,氣泡尺寸較小,分布密度很低,如圖9(a)~圖9(b)所示,當σ=0.66和σ=0.61時氣泡數量增加,出現尺寸較大的氣泡;當σ=0.58時,大尺寸氣泡占比明顯增加。

圖9 空化數對氣泡尺寸的影響Fig.9 Effect of Cavitation Number on Bubble Size

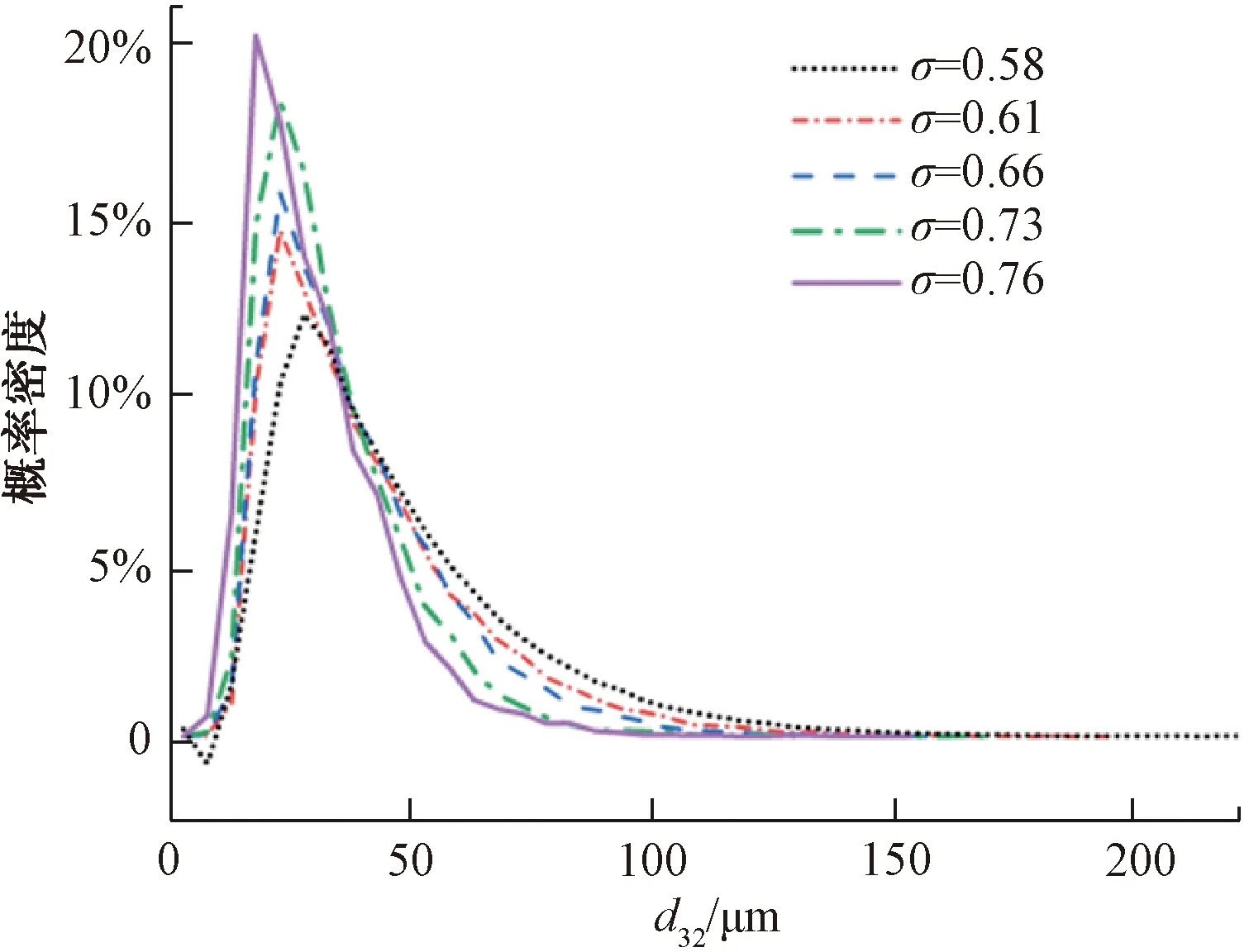

由圖10可知,空化產生的氣泡尺寸在0~230 μm,空化數越大,氣泡分布越窄,并且整個分布的峰值減小,趨于集中。當σ=0.76時,氣泡分布主要集中在20~30 μm,而σ=0.58時,氣泡分布主要集中在于20~40 μm。目前關于微米氣泡產生的原因并不明確,Yu[10]提出,在空化過程中強烈的剪切或湍流和高的流體速度在液體中產生壓力波動,使某些位置的壓力降到臨界值以下,產生空腔或是氣核,溶解在溶液中或以大氣泡形式存在的氣體進而擴散到氣核或空腔中去,防止坍塌,形成穩定的微米氣泡;或是液體汽化后產生的蒸汽泡和液體環境中的其他氣體發生傳質;Ueda等[11]在數值模擬過程中發現,微米氣泡的產生與流體中的剪切力大小有關。空化數的變化主要受壓力速度變化影響,而壓力或影響到空穴是否產生以及產生數量,繼而溶解在溶液中的氣體傳質擴散到空穴中,使得空化過程產生的氣泡可以穩定地存在于回路當中,而這一猜測有待試驗驗證。

對氣泡尺寸分布圖進行了非線性曲線擬合,發現氣泡直徑分布曲線符合多元高斯分布,擬合公式如式(3)。

(3)

其中:y——概率密度;

x——氣泡直徑,μm;

a1、b1、c1、a2、b2、c2、a3、b3、c3——固定參數。

圖10 不同空化數下的氣泡尺寸概率密度分布Fig.10 Probability Density Distribution of Bubble Size under Different Cavitation Numbers

當σ=0.76時,固定參數分別為18.29、18.56、5.412、7.313、36.41、17.67、7.323、28.47、6.688,擬合結果如圖11所示。

圖11 各個空化數下的多元高斯分布擬合結果Fig.11 Fitting Results of the Multivariate Gaussian Distribution under Each Cavitation Number

通過定量研究發現,氣泡直徑和空化數之間存在關系如式(4)。

d32=aσb+c

(4)

其中:a、b、c——固定參數。

使用回歸分析,求得文中試驗條件下的a、b、c分別等于7.034、3.563、26.07。

如圖12所示,d32,e為試驗值,d32,c為計算值,實線便是計算值和試驗值沒有誤差,上下方虛線分別表示計算值和試驗值的誤差為10%。試驗值和計算值的相對誤差控制在20%以內,模型的準確性較高[12]。試驗值和計算值產生誤差的原因主要有以下2點:1)系統誤差,壓力表等儀器的測量精度誤差;2)圖像識別引起的誤差,比如氣泡邊界界定誤差。

圖12 氣泡Sauter直徑計算值和試驗值的比較Fig.12 Comparison between Calculated and Experimental Values of Bubble Sauter Diameter

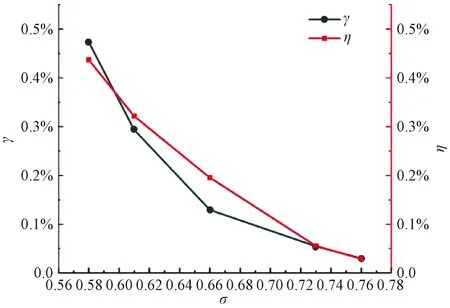

同時,計算每張圖像上氣泡所占面積,與圖像總面積的比值作為截面含氣率γ。進一步根據滑速比模型計算體積含氣率η,經計算液相流速u1約為0.69 m/s,氣泡平均速度在0.82~0.89 m/s。由于氣泡尺寸峰值分布在20~30 μm,選取此時對應的氣泡平均速度作為氣相流速ug,最后計算得到的體積含氣率在0.03%~0.43%。截面含氣率和體積含氣率[13]隨空化數的變化情況如圖13所示。隨著空化數的增加,空化程度降低,截面含氣率以及體積含氣率逐漸較小。

圖13 空化數對含氣率的影響Fig.13 Effect of Cavitation Number and Axial Position on Air Voids

3 結論

(1)空化過程中產生的微米氣泡在文丘里管下游管道中穩定存在,試驗過程中空化數的上下極限分別為0.59和0.78,氣泡尺寸在20~230 μm,各個工況下的氣泡平均Sauter直徑在42~84 μm,并且各個拍攝區域的氣泡尺寸分布服從多元高斯分布;隨著空化數的增加,氣泡的Sauter平均直徑逐漸增加和氣泡數量逐漸降低,并得到氣泡Sauter平均直徑和空化數之間的經驗關聯式,計算值和試驗值吻合較好。不同空化數下回路中氣體體積含氣率為0.03%~0.43%。

(2)微米氣泡在管道中的分布并不均勻,其中,直徑為5~15 μm的氣泡更易集中在管道邊界,75 μm以上尺寸的氣泡主要分布在管道中部。

(3)管道運行過程中,微米氣泡一直穩定存在,隨著流體向下游流動,氣泡直徑略有增加,總體來說無明顯變化。

本論文首次分析文丘里管空化產生微米氣泡的過程,得到了空化過程中氣泡生成規律,為文丘里管生成微納米氣泡規律探索提供了新的研究方向和數據支撐。