鄉村振興戰略下滄州市運河文化傳承路徑探析

王令儀,劉 芳

(廊坊師范學院,河北 廊坊 065000)

為貫徹落實《大運河文化保護傳承利用規劃綱要》,滄州市委市政府和運河沿線各縣市區圍繞大運河的保護、傳承、利用做了大量的工作。運河文化帶承載著京津冀一體的發展態勢,運河文化帶的旅游發展也是在繼運河保護傳承后對大運河的文化遺跡的充分利用。運河旅游資源的開發利用,可以大大增加了運河沿岸各縣的客流量,同時也帶動了餐飲、住宿等服務業的繁榮,提高了周邊地區百姓的就業率,使居民幸福指數上升,加快滄州地區百姓的脫貧速度,為鄉村振興戰略的成功推進奠定經濟基礎;同時運河文化傳承也能激發全市人民建設大運河文化的熱情,讓人們受益于運河。運河資源的利用在提高文化旅游高質量的發展的同時也增強城市文明建設,從發展中獲得經濟轉型,推動第三產業的不斷進步,為人民創收,推動經濟發展。

1 ?運河文化傳承歷程

大運河始建于東漢末年,距今已有一千八百多年的歷史,古老的運河孕育出繁榮的經濟,哺育歷朝歷代的運河百姓,因此留下了底蘊深厚的運河文化。而隨著清代晚期的經濟衰敗,文化落寞,運河文化也喪失從前的繁榮面貌。隨著近年來,國家對歷史文化遺產的重視,更有習近平總書記作出的重要指示:“大運河是祖先留給我們的寶貴遺產,是流動的文化,要統籌保護好,傳承好。利用好。”更是給了人們重塑運河形象的信心,使運河文化這個鮮明的文化符號再次走入人民的內心。

作為一段有著百年歷史的文化脈絡,運河文化擁有豐富而深刻的內涵,以漕運文化,水利文化,船舶文化,商事文化為主要代表,也有民間故事,名人傳說等民俗風情。以傳統航運設施為主要景觀,伴隨船舶水利的傳承,有一系列如“鐵獅子”“仙女下凡”等民間傳說在廣袤的運河土壤中衍生,這片土地也哺育著不少的歷史名人,如“扁鵲”“馬致遠”“張之洞”“紀曉嵐”等,使這片土地更為人所知。而滄州有關運河文化的歷史遺跡更是數不勝數,如”鐵佛寺”“鐵獅子”等。運河不僅繁榮了滄州的文化,而且推動了經濟的發展,貫通南北的運河使滄州的眾多特產與美食享譽全國,如“金絲小棗”“泊頭鴨梨”“等,而經濟的發展激發了民間的藝術創造力,所以有了著名的雜技,武術等民間技藝。

2022年3月,河北省人大常委會第二十九次會議表決通過了《河北省大運河文化遺產保護利用條例》旨在通過此次法律,推動大運河文化遺產的保護與傳承與生態治理,同時面向現代化科技與文化遺產的融合,使得大運河文化融入當今主流。

2 ?運河文化傳承現狀及原因分析

2.1 ?運河周邊環境條件差,保護情況不樂觀

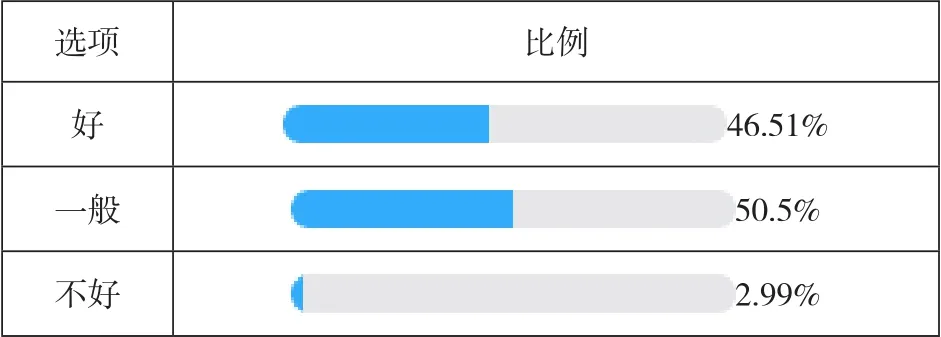

對于運河文化的傳承,主要分為保護與創新。滄州市通過設立博物館,展覽館,修繕古運河遺跡等對運河古跡進行保護性研究。滄州博物館推出的運河展館就通過保護陳列的方式使運河文化得以被人們了解,但是運河保護存在覆蓋不全面的問題,對運河周邊保護情況的調查結果顯示:有46.51%的人認為運河周邊環境保護情況良好,50.5%的人認為運河周邊環境情況一般,有2.99%的人認為運河周邊環境保護情況不好(如圖1)。滄州運河段除運河區外,其他經過縣(市)運河段,基本都在農村,由于政府對周圍進行環境改造,退耕還林,封鎖河道,盡顯荒涼,周圍環境并沒有想象中的生機勃勃,周圍農作物以及水質問題,也導致運河周圍環境并不理想;運河周邊居民對運河并沒有采取充分的保護措施,周邊居民對運河保護意識較為薄弱。河道積淤,垃圾堆積等情況較為普遍。

圖1 ?運河周邊環境保護情況?

2.2 ?運河文化產品欠缺,資源開發不足

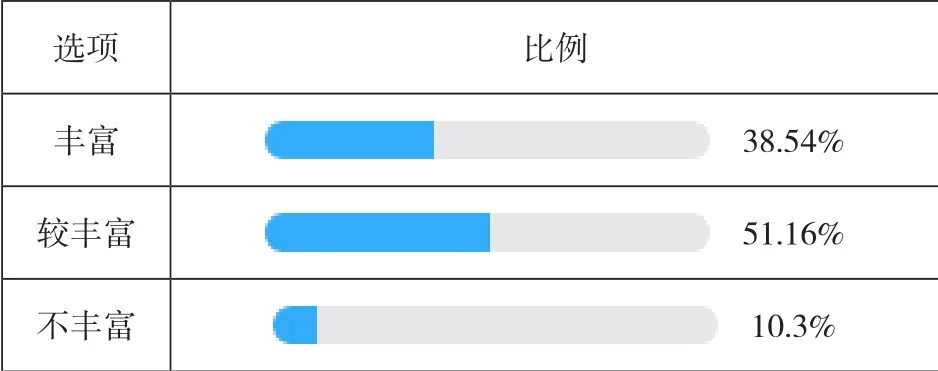

滄州市通過建設文創體驗館的方式,展現運河文化底蘊,將運河特色文化與創意設計融為一體,深度開發文創產品,為文旅融合發展添一把“火”,但是運河文化產品存在知名度不高,類型不夠豐富的問題。對運河文化帶的產品類型豐富程度的調查數據顯示:38.54%的人認為大運河文化帶的產品類型豐富,57.16%的人認為產品類型較為豐富,10.3%的人認為產品類型不豐富(如圖2)。據了解,大運河的文化和旅游資源多以文獻的方式保存在當地的博物館、文化館,并不具備旅游功能。政府只是對大運河的文化遺產處于保護階段,還沒有將其開發,大運河的文化內涵有待發掘;運河發展正處于初期階段,很多產品產業有待開發,由于運河文化旅游路線項目并沒有成熟,所以周邊的文化或其他產品并未得到開發,導致了運河帶產品豐富度單一;運河周邊文化資源其實相對來說算是較為豐富的,但由于文化遺址或綠植園林距離運河距離較遠,所以很多人都不會將二者聯系起來,從而導致了人們認為運河周邊文化資源缺乏。

圖2 ?運河文化帶的產品類型豐富程度?

2.3 ?營銷方式單一,不能把握旅游市場

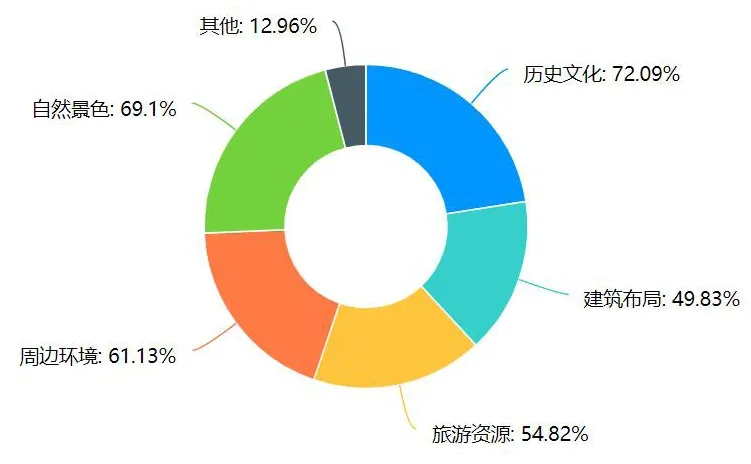

滄州市雜技,武術等精妙的民間技藝享譽全國,運河周邊地區積極推進中國雜技博物館、雜技非遺傳習園,通過舉辦藝術節等文化交流活動推動創新發展,但是存在方式單一,不能全方面滿足顧客需求的問題,根據數據信息顯示,72.09%的人對于大運河文化歷史文化方面感興趣,49.83%的人對于大運河文化建筑布局方面感興趣,54.82%的人對于大運河文化旅游資源方面感興趣,61.13%的人對于大運河文化周邊環境方面感興趣,69.1%的人對于大運河文化自然景色方面感興趣,12.96%的人對于大運河文化其他方面感興趣(如圖3)。運河文化景區建設中存在缺乏統規劃和整體保護的問題,沿運城市之間缺乏合作,區域旅游合作機制不健全。旅游企業不能全方面顧及客戶需求,營銷方式單調,不具備創新性和吸引力。

圖3 ?游客興趣統計

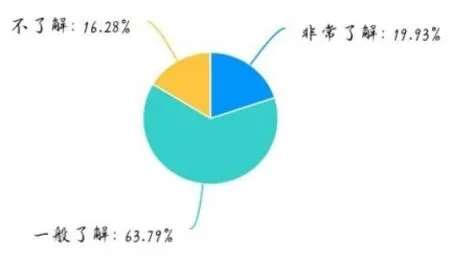

2.4 ?宣傳力度不夠大,了解程度低

近幾年,滄州市通過修建運河森林公園,構建大運河文化帶,發展尤其以旅游業為主的第三產業,進行自然景觀與生態環境的保護,使其獲得更多知名度,從而有效地傳承下去。但是傳統的旅游方式、宣傳力度是遠遠不夠的,根據數據信息顯示,63.79%的人對于大運河處于一般了解的程度,19.93%的人對于大運河處于非常了解的程度,有16.28%的人對大運河不了解(如圖4)。同時,也了解到人們主要是通過社交媒體和廣播新聞了解大運河,其次是社區宣傳和口耳相傳。人們對運河了解程度不高,說明了大運河的宣傳力度并不是很到位,對于大運河文化資源,經濟利用的用處并沒有進行大力的宣傳,社會力量參與熱情與程度不高;除了運河有關工作者,人們并不愿意去花大量精力去了解一條河,政府并沒有很好地將運河和民生聯系在一起。民生和運河聯系越緊密,人們就越愿意去了解運河。然而根據問卷調查情況來看,從事運河工作的人并不多,僅有25.91%的人或其身邊人從事運河工作,因此對人們對于運河的了解程度也有一定的影響。

圖4 ?對大運河的了解程度

3 ?鄉村振興戰略背景下運河文化傳承路徑

3.1 ?加強基礎建設,科技支撐環保

完善配套服務,加強基礎建設。開發中政府應充分發揮主導作用,支持大運河文化旅游資源的開發。同時還應加強運河旅游產品配套設施的建設,為游客提供更多便利條件。開發效益在同時要精心打造具有鮮明特色的滄州文化展示帶,通過產業融合,協同發展,以此來達到促進大運河文化帶發展的目的。此外,也要積極打造具有古樸自然的新生態景觀特色,進而通過發展全域旅游來帶動滄州大運河文化帶發展。

以科技支撐運河保護。把“運河環境保護”作為各項措施實施的原則,實現以科技為支撐的保護性開發。借助地理信息系統(GIS)、遙感(RS)、全球定位系統(GPS)、虛擬現實系統(VR)等新技術,加強數字化管理和監控,與考古學、文獻學、科技史等學科研究成果相融合,建立空間信息技術在大遺址保護中應用的框架體系,科學布局,合理利用,將大大降低保護的成本,也可做到真正的“保護先行”。同時,創建運河綜合數據庫,構建運河保護地理信息系統、京杭大運河保護規劃輔助支持系統及京杭大運河虛擬現實系統以及京杭大運河保護管理平臺。

3.2 ?豐富文創產品,打造運河文化品牌

結合地域特色,推出文創新品,充分體現大運河遺存承載的文化,創新性發展從而活化大運河歷史光輝。要把運河品牌形象塑造作為重中之重,申請特色認證,同時增加品牌運營的文化內涵,要緊緊抓住大運河悠久的文化歷史,以抖音、快手等網絡平臺作為抓手進行宣傳,重點打造品牌形象。

重視商業街的開發,利用互聯網金融信息發展迅速的特點以及大數據統籌的優勢來完成企業目標客戶群體定位,通過品牌宣傳和產品營銷等方法來將企業的潛在客戶群轉化為現實的消費者群體,進一步滿足現代人的旅游需求,促進滄州在全域旅游背景下更好地發展。

3.3 ?創新營銷方式,積極拓寬旅游市場

首先,相關旅游企業應深度挖掘運河文化資源,充分利用大運河滄州段文化資源豐富、特色鮮明、開發價值大的優勢,構建一條主軸并帶動主體多點聯動,形成線形節點式的旅游線路,采用以點帶面的方法,通過重點文化資源的開發帶動其他文化資源的開發加強宣傳與推廣,打造品牌,擴大吸引力,密切連接文化遺產脈絡同文化旅游的關系,在傳承保護大運河文化帶中發展出一條現代化的旅游事業。

其次,滿足客戶需求,規劃旅游路線。在保護好運河遺產的基礎上,利用運河豐富的文化和景觀財富,通過整合歷史、自然、休閑功能,構建新的以文化產業、旅游產業為主導的產業體系,根據不同群體的不同需求,借助運河周邊豐富的景觀與歷史文化,以沉浸式放松度假作為旅游特色,推出親子游、大學生窮游、商務游、情侶休閑度假游等不同路線,通過大數據分析確定最科學的旅游路線,同時推出“定點劃線”的創新型旅游活動,客戶在旅游公司網絡平臺提前選定想要參觀的景點,旅游公司負責連點成線,推薦最優質的旅游順序及方案,讓客戶在精神需求與物質需求兩方面得到滿足。此外,通過美食特色,藝術表演的方式引流,建立采摘園,美食作坊、主題餐廳等帶動周邊經濟發展。

圖5 ?路線策劃案例展示

3.4 ?宣傳運河文化,激發保護熱情

促進運河旅游文化發展是改善運河滄州段周邊群眾生活環境、提升群眾生活品質的重要舉措。要加大宣傳力度,引導群眾積極參與,不斷提高群眾幸福指數。拓展農民對互聯網知識的了解和普及,調查數據顯示,運河周邊群眾對于運河的了解程度不深,對運河開發的態度較隨意,對于運河知識的了解大部分來自社交媒體,因此亟須加大互聯網宣傳的力度,讓運河品牌形象深入人心,通過抖音、快手等網絡平臺加大宣傳力度,同時把社區宣傳做到位,真正激發群眾保護與開發運河的熱情,認識到運河發展與自身生活質量息息相關,從而推動運河文化的傳播與開發。

本論文主要針對脫貧攻堅戰略背景下運河文化傳承過程所遇到的問題,科學研判運河文化傳承不夠合理完善的地方,對如何傳承運河文化,帶動當地第三產業發展進而促進滄州地區經濟增長速度方面提出建議和解決辦法,有利于促進了運河文化的傳承保護,在一定程度上鞏固了脫貧攻堅成果,為鄉村振興戰略的成功推進奠定經濟基礎。