國內戲劇影視美術設計專業的領域側重與發展趨向

楊 軍,葉 輝

(1.長春光華學院,吉林 長春 130000;2.青島黃海學院,山東 青島 266000;3.韓國湖西大學,韓國 牙山 31499)

通常來說,舞臺美術設計與電影美術設計統稱為戲劇影視美術設計(簡稱戲美)。目前國內有10余所高校建構了相對完善的戲美專業教學體系。然而,高校中戲劇影視美術設計專業的整體發展與市場需求是不匹配的,也是相對遲緩的。大多數院校的專業設置細分不足,原因在于國內高校的戲美專業起步較晚,缺乏高層次的海外師資與專業一致(本碩博)的教學團隊,并且大量院校籠統地將該專業定義為設計學或者戲劇學范疇。其實,戲劇影視美術設計專業是集合了戲劇影視學、設計學、美術學、建筑學的綜合性專業。

1 戲劇影視美術設計專業的領域細分與職業選擇

1.1 舞臺美術的專業領域劃分

當下,舞臺美術設計隨著傳媒戲劇的發展而衍生出不同的設計形式[1]。劇目類型設計上有綜藝室內舞臺美術設計與小劇場舞臺設計,以及戲曲、歌劇、木偶劇、先鋒劇、教堂戲劇等方式的舞臺美術設計。呈現方式上也有沉浸式舞臺美術設計、鏡框式舞臺美術設計、庭院式舞臺美術設計。舞臺美術專業學科可以細分為舞臺燈光設計、舞臺道具設計、舞臺管理與技術、舞臺服裝設計、數字演繹設計、人物造型設計、新媒體與數字特效等領域,逐漸走向工業化與精品化的路線,不斷催生諸多大眾喜聞樂見的劇目。

1.2 電影美術的專業領域劃分

在不同類型的影片中,電影美術承載的責任、擔當的職責、創作的形式有較大區別。電影美術需要平衡導演、劇本、畫面三者之間的關系。電影美術領域涵蓋環境造型設計、人物造型設計、燈光設計、前期美術、后期美術五個板塊。

環境造型設計包括:電影場景設計和道具設計布景,設計場景,設計與調度,特殊景片制作與自然景選擇,具體建筑施工與管理,不同景別道具梳理。

人物造型設計包括:人物特效化妝、人物自然妝、服裝設計、人物基礎形象設計、人物戲用裝飾道具設計、不同時期人物形象差異性建構。

燈光設計包括:電影燈光設計、燈光照明、現場燈光、燈光施工與管理。

前期美術設計包括:分鏡頭設計、概念設計、影視氣氛圖設計、人物形象造型設計(這里的人物形象設計指概念性的色彩與造型設計,不同于具體的人物化妝造型)。

后期美術設計包括:后期特效設計、后期畫面調色、美術視覺設計、特殊文字設計與字幕,也包括少量視覺性海報設計(視覺部分不外包給宣發方的情況下)。

1.3 戲劇影視美術設計專業學生的職業發展

近些年,戲劇影視美術設計的畢業生較少從事舞臺美術工作,原因在于各地公立的劇院或者劇團對舞臺美術的需要較小。部分戲劇影視美術設計專業的學生會考慮去文化傳媒公司或婚慶公司工作,畢業生從事電影美術的比例較高。影視行業發展迅猛,電影美術崗位的缺口也比較大,科班出身的電影美術設計師較為稀缺,劇組給予電影美術設計師的薪資待遇較為可觀。但是,行業流動性過大,上升渠道較窄。大量戲劇影視美術專業的畢業生從事視覺設計的工作,依靠在學校的設計課程與實踐案例,多數畢業生能夠勝任平面設計、環境設計的崗位需求。

目前,戲劇產業在國內處于起步階段,例如孟京輝戲劇、開心麻花話劇團隊、中國烏鎮戲劇節等在近些年才逐漸實現盈利。隨著戲劇產業化、影視工業化的發展,行業的人才缺口依然很大。但是在職業選擇上,大多數戲美的學子會選擇發展穩健的視覺設計領域,學生不適應影視美術與舞臺美術領域的工作,其原因在于院校的課程設置與產業結構的割裂。缺乏具體的細分模塊,盲目設置公共戲美專業課。所謂公共戲美專業課則是兩者(舞臺美術與電影美術)通用的課程,不斷模糊兩者之間的差異化,大多數高校戲美專業教師也遠離產業,對目前舞臺美術的國營劇團、民營劇團相隔較遠,對目前國內影視發展、行業動態、新技術手段也了解甚少,大量院校師資也缺乏行業資源與社會背景,這是一個對社會資源要求甚高的行業,沒有劇場經歷無法帶給學生相應的實踐機會。大量地方院校將純藝(繪畫)、視覺傳達藝術(設計)等學科組建而成一個戲美團隊,或者加入若干戲劇理論的師資來建構,相關實踐項目較少,這樣的學科體系與學科團隊是存在缺陷的,學生難以汲取到優質的資源。在數字媒體時代,舞臺美術與電影美術的實際產業結構發生了相當大的變化,舞臺美術逐漸走向科技化、交互化、人工智能化,而電影美術逐漸走向虛擬現實化[2]。但是,各地方院校沒有進行相關專業的改革,更多的課程模塊停留在傳統的繪畫與寫實布景、簡單的實訓操作與劇場模擬,造成人才培養與市場需求的不平衡。

2 國內不同院校中戲劇影視美術設計專業的方向側重

2.1 戲劇影視類專業院校

國內專業的戲劇影視院校中相對具有代表性的是北京電影學院、中央戲劇學院、中國戲曲學院。其中北京電影學院主要是以影視教育為主,學校的大部分專業是服務于電影。戲劇影視美術專業是隸屬于美術學院,其前身是北京電影學院美術系,也是北電最早建制的四大主干院系,在1959年便成立,而最開始的美術“59班”只有故事影片美術設計等少量專業(同時需要掌握特技美工與動畫),在建院初期,參考了蘇聯莫斯科電影學院的體系、框架、人才培養方式,同時根據當時中國電影發展與電影美術領域需求、實踐創作特點等(根據《北京電影學院院志(1950—1995)》資料及相關院校教師的深度訪談),在半個多世紀的進程里,北電始終以“教學、研究、創新”為一體的教學思路來建構專業發展之路,戲劇影視美術設計專業的發展也是將藝術與技術相統一,學科建設是立足于美術學與戲劇影視學,兩者有機統一,相互補充。其中北電的戲劇影視美術主要圍繞三個方向進行教學延展,分別是電影人物造型設計、電影美術設計、電影特效與特技設計為主。并且北電產出的國內第五代、第六代導演有相當一部分在校任教或者作為客座教授(田壯壯、謝飛),大部分畢業生成為了中國電影的中流砥柱,美術系所培養的李前寬(《開國大典》《重慶談判》)、馮小寧(《紅河谷》《黃河絕戀》)、尹力(《張思德》《云水謠》)等也成為了中國電影史中不可或缺的導演。北電的戲美專業是將整個電影視覺藝術進行深入的挖掘,技術與藝術兼具,形成了一個完備的體系(基于影視教學形成完整的本碩博培養體系)。

中央戲劇學院的戲劇影視美術設計專業劃分較為細致,總體是扎根于戲劇領域,專門設置舞臺美術系,也是國內較早開設此類專業的院校,是中國舞臺美術學會總部所在院校,其專業結構特征鮮明,并且擁有完善的學科建設與培養體系,師資大部分具有海外教學背景或訪學經歷。一共細分為八個專業方向,包括舞臺燈光設計、演藝影像設計、舞臺化妝與人物造型、演藝聲音設計、舞臺服裝設計、舞臺造型體現、舞臺設計、舞臺技術,精確細分到舞美設計的每一個環節,基本涵蓋本專業的全部內容。這八個專業方向有共性的基礎課程設置,同時分別獨立設置各自人才培養方案的特殊課程、專業細分課程,八個專業之間形成了良好的合作與共生關系,培養了大量不同層次、不同方向領域、不同特征的舞臺美術人才。

中國戲曲學院的舞臺美術系則是服務于中國戲曲事業,立足戲曲行業的發展,大方向細分為戲曲服飾設計、戲曲造型化妝、戲曲服裝衣箱技術管理、戲曲舞臺燈光、戲曲舞美工程等六個延伸專業。中國戲曲學院的舞美設計是以實踐教學為主,擁有獨立的舞臺創作實驗室、戲曲頭盔實驗室、服裝加工印染車間、服裝數字化裁剪系統等,確保每一同學擁有獨立設計、實際操臺的能力與經驗,并且熟悉舞美設計與實踐演出的創作規律。可以發現,中央戲劇學院的戲劇影視美術設計是服務于戲劇舞臺的,而北京電影學院則是服務于影視的,中國戲曲學院是服務于戲曲領域的,三者在戲美專業學科設置深度、專業精度上都是十分突出的,精益于戲劇影視領域并根植于本校特色而進行創新。

2.2 美術類專業院校

國內的八大美術學院也是極具地域特征的美術類專業院校,美術類院校的戲劇影視美術設計大多是依托學校強大的美術造型資源與設計領域師資[3],其優勢在于學生的繪畫造型能力,劣勢在于缺乏戲劇學院依托,缺乏實踐資源與戲劇影視行業背景,無法做到同音樂、舞蹈、戲劇等其他領域學科進行大量跨專業實踐。

國內美院里,中國美術學院的戲劇影視美術設計具有一定的特色,該專業在國美隸屬于影視與動畫藝術學院的影視系,而影視系下轄四個專業方向,分別是影視編導、戲劇影視美術、影視廣告、錄音藝術。中國美術學院是將該專業放到學校優勢專業(影視動畫領域)進行專業孵化與人才培養。在一定程度上摒棄戲劇舞臺的內容,放大影視后期、影視概念設計、道具設計、廣告與后期等課程的優勢所在,偏向于影視后期制作與動畫的方向,培養了諸多造型基本功扎實、藝術思維廣闊、藝術理論豐富的藝術工作者。近年來中國美術學院的畢業設計大多以獨立思想、當代人文關懷等精神理念為出發點。美院的學子在藝術的感受力上大多擁有哲學思辨的考察,其戲劇影視美術設計學科的建構在一定程度上給美院的學科建設彌補了短板,也是美院異軍突起的新興力量,在戲美專業上,也是需要一定的跨媒介藝術、造型藝術、新媒體藝術的介入,需要美院莘莘學子的獨立之精神,人文之觀念予以傾注。

2.3 綜合藝術專業院校

國內綜合藝術院校常指六大藝術學院(南藝、云藝、山藝、吉藝、廣藝、新藝),綜合藝術院校的舞臺美術與電影美術專業通常來說更具備復合性、綜合性。相比專業戲劇影視院校而言,其優勢在于除戲劇影視專業外,還擁有單獨的美術學院、設計學院、動畫學院等。學生的造型設計能力尤為突出,師資結構上,擁有更多復合性學科層次的老師;其劣勢在于戲劇影視學科的專業精度、師資結構、專業領域細分同北京電影學院、中央戲劇學院有一定差距。在本專業領域的校友資源、行業背景、學科深度上同樣是無法和上述院校看齊。這里有國家層面的學科布局問題,也有早期建校的歷史發展與地域性覆蓋問題。

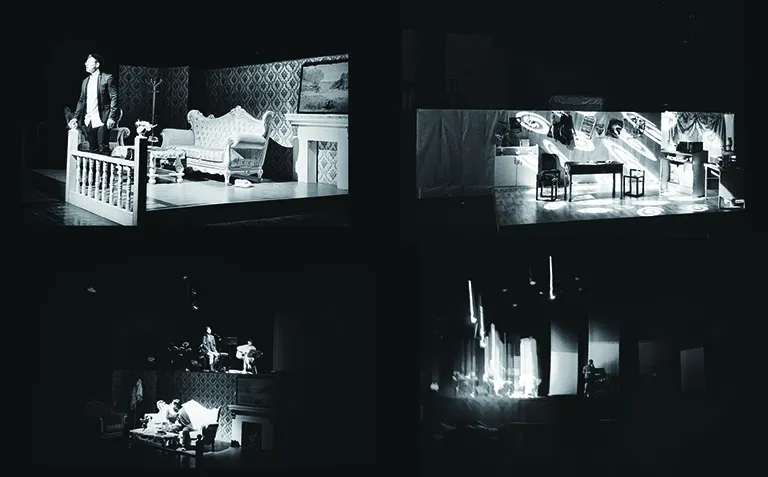

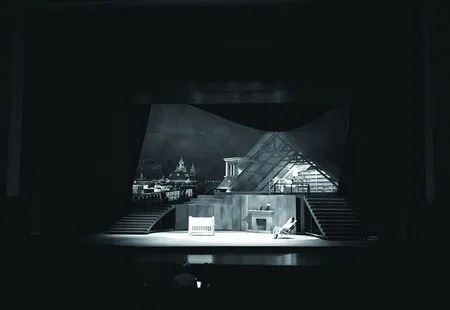

但是綜合藝術院校同綜合類大學的優勢相比更為明顯,因為六大藝術學院均具備五個藝術類一級學科的本碩專業覆蓋,因此在戲劇影視美術這種復合性專業上面可以發揮極大的優勢,例如,在影視美術與舞臺美術當中,需要具備視覺設計、影視概念設計、道具與裝置設計、舞臺繪景的工作,這部分同動畫領域(動畫學院)的動畫前期設計、設計領域(設計學院)的視覺傳達設計、跨媒介領域(新媒體學院)的裝置藝術、美術領域(美術學院)的油壁版雕等專業方向不謀而合,而戲劇影視美術設計屬于一個綜合性領域,在綜合性藝術院校可以進行有效的資源整合,例如,在話劇《索菲亞教堂的鐘聲》當中,其舞美視覺為設計學院研究生獨立創作完成,劇目演出與創作主體為戲劇學院師生,道具置景與制作為美術學院雕塑系師生完成,可以發現一部劇目所整合三個學院的優質資源完成。如圖1和圖2所示,為云南藝術學院劇目《索菲亞教堂的鐘聲》與《現代城》的舞臺美術場景,并且近年來,劇目類型上現實主義題材居多,舞臺設計上將空間性、實用性、藝術性這三者融合兼具。可以發現上述的多個專業領域、專業院系(動畫學院、設計學院、新媒體學院、美術學院、戲劇學院)在綜合性藝術院校均有課程設置與專業建制,將資源整合的效果發揮了最大的作用。

圖1 云藝研究生畢業劇目《現代城》(舞美設計:葉輝)

圖2 云藝《索菲亞教堂的鐘聲》(舞美設計:葉輝)

國內綜合藝術院校中以云南藝術學院與吉林藝術學院的舞美設計、影視美術發展最具特點,其中云南藝術學院的戲劇影視美術專業歸屬于戲劇學院,而云藝的戲劇學院在教育部第四輪評估當中為B檔,排序在國內屬于前列,也是中國高等戲劇教育聯盟副主席單位,因此戲劇學院的良好發展也給予了該學科強有力的支持,并且戲劇影視美術設計的專業師資以中國戲曲學院、上海戲劇學院為主,云藝的戲劇影視美術設計專業開設于2004年,專業教學與課程設置較為綜合,總體方向更偏向于話劇舞臺設計,學生的實踐動手能力與視覺設計能力較強。而云南地區戲劇的發展也離不開國內戲劇理論里程碑式人物吳衛民教授(博士師從余秋雨,擔任云南藝術學院院長十余年),他對于云南戲劇教育、中國話劇史有一定推動作用,對云南庭院話劇、先鋒話劇、戲劇理論史的發展也奠定了良好的基礎。戲劇理論與本土戲劇的土壤孕育深深影響著舞臺美術領域,涌現了一大批優秀的劇目作品,例如,云南藝術學院2018級表演系碩士研究生畢業劇目《現代城》的三場演出在云南地區都產生良好的口碑,著名演員王硯輝(代表作《我不是藥神》《烈日灼心》)也受邀觀看了該劇目,并提出了高度評價。因此可以發現,本土良好的戲劇展演平臺、展演生態、戲劇學術氛圍在一定程度上也助推著戲劇舞臺設計的革新與發展。

吉林藝術學院的戲劇影視美術設計分別隸屬于戲劇影視學院與戲曲學院兩個分院,戲劇影視學院的戲美專業是吉藝的老牌專業,側重于話劇舞臺設計、服裝與化妝、電影美術設計三個領域,在師資結構上大量教師具備純藝、造型的學科背景,并且依托長春豐富的影視資源環境,很多學生都有一定的社會實踐經驗,而戲曲學院的戲劇影視美術設計側重是戲曲舞美,學生的舞臺模型制作、空間場景繪制方面能力較為突出,其舞臺設計的風格更為簡約,是極致的中國戲曲寫意的表現手法,戲曲領域的舞美設計專業優勢在于精度與深度,劣勢在于戲曲行業的受眾群體較少,其專業覆蓋面較小。

2.4 綜合類院校

綜合類院校中開設此專業的有重慶大學、中國傳媒大學(語言類院校)等,其中重慶大學美視電影學院的戲劇影視美術設計偏向于影視后期、電影美術方向,并且該校的影視專業擁有大量行業專家,其中國家一級演員張國立是該院院長,敬一丹(焦點訪談主持人)、彭吉象(著有《藝術學概論》)、張國立都曾擔任該院碩士研究生導師,因此該院的戲劇、影視、傳媒方向的資源優勢十分明顯,在戲劇影視美術設計方向上,這些行業老師的加持均會給予大量幫助,作為985/211院校,重慶大學的戲美專業在教學、實踐、科研學術方面均有一定優勢。中國傳媒大學的戲劇影視類學科也是在國內享負盛名的,其中戲美專業隸屬于戲劇影視學院,專業的細分度與綜合性上有一定優勢,其中課程涵蓋方向廣泛,除包括傳統的舞美設計、電影美術外,還涵蓋視覺特效設計、影視概念設計、分鏡頭畫面設計、新媒體藝術等方面,大量選修課可以讓學生去融會貫通地接觸到影視傳媒的多個維度課程。中國傳媒大學同中央戲劇學院、北京電影學院、中國戲曲學院相比,通過梳理可以總結的是,戲劇影視美術設計這門領域里中傳偏電視、中戲偏戲劇、北電偏影視、國曲偏戲曲。中傳的戲劇影視美術也是擁有國內少有的、完整的本碩博培養體系,并且在學術科研平臺方面也給予學生強有力的支持,體系涵蓋全面,綜合維度廣泛,專業領域深耕。

3 戲劇影視美術設計領域的發展趨向和未來前景

3.1 舞臺美術的虛擬空間與影像融合呈現

舞臺美術在未來更多的會采用影像與虛擬形態去呈現,但是并不代表著實體布景造型會完全消逝,而是實體造型布景同虛擬影像相融合的形式,并且伴隨技術的不斷發展與劇場形態的革新,戲劇形態同舞臺美術均會衍生出更多類型。目前,舞臺美術側重于造型色彩與戲劇空間的營造關系,作為一個綜合性較強的藝術形式。舞臺道具的造型、人物服裝的造型、舞臺場景的造型在一定程度上均會影響觀者的視覺感受與演員的行動呈現[4]。同時不同的舞臺色彩也會給予觀者不一樣的心理活動體驗,而虛擬空間與影像呈現的色彩會形成一種流動性的呈現方式。例如圖3,吉林大學出品的音樂劇《黃大年》,就是將實體布景同多媒體結合,實體布景的造型設計也是偏向于科技感與“異型”設計,并非常規的寫實主義,而多媒體投影的形態則是采用“旗幟”形態,空間、場景、時間的轉換通過多媒體投影的變化去實現,并且采用不同類型的舞美裝置去呈現劇本內容、場景調度、空間轉換。

圖3 音樂劇《黃大年》(吉林大學演出劇目)

如今的舞臺環境不單單局限于劇場的形式。舞臺布景的創作也不一定要完全寫實。雖然舞臺的建構是模擬創造一個真實的劇本空間[5],伴隨著虛擬現實,新媒體技術的發展,聲光電所帶來的技術加持可改變傳統寫實布景的面貌。并且伴隨著庭院戲劇的發展,新媒體裝置戲劇的誕生,舞臺美術也伴隨著戲劇的形態而衍生出不同的創作思路與語境。不斷地從封閉式的小劇場走出開放式的空間環境。戲劇是綜合性的藝術形態,將音樂、美術、文學、表演、造型、繪畫融為一體。如今的舞美設計是影像技術的升級與變化,虛擬空間的呈現,造型藝術的升華。

3.2 電影美術的融合跨界與技術迭代

在未來,電影美術領域會涌現大批跨界融合的從業者,因此伴隨技術的迭代,從業者不僅僅需要本領域的知識,更多的是立足于本領域進行延展化、多維化的發展,虛擬現實技術、人工智能技術、擴展現實技術、混合現實技術等讓電影美術從電影畫面造型架構轉向虛擬化、混合化、交互化的技術架構,這種技術架構并非單純的工科思維或工具手段,而是將美學元素融入多元技術呈現的底層邏輯當中。

電影美術作為一個藝術與技術的結合的形態,在很多時候要求電影美術設計師擁有一定的導演意識,對畫面整體的協調與把控手段,不同于舞臺美術的建構是相對靜止的、場域是相對固定的,甚至很長時間里專業劇團中的舞臺設計所服務的對象,所承接合作的人員都是固定的,而電影美術所面對的項目與環境都是流動性極大的,因此也需要電影美術師有一定的把控能力,對團體架構的把握,對技術要求的把握。同時需要具備導演性思維,從全局的角度去思考,從而詮釋與創作出劇本與畫面統一的場景,在技術上,也要協調好各個環節,燈光、音效、服裝均需要同美術進行密切的合作[6],這種全局性的導演思維要延伸到每個具體的環節,同時技術本身是服務于藝術的,而藝術中感性的“神來之筆”與“奇思妙想”不是常常都有的,因此強大的技術支撐與和諧的團隊是建構電影美術的關鍵[7],需要做到藝術洞察同技術手段緊密結合,以技術作為其承載。

4 結語

從戲劇影視美術設計專業的領域細分與職業選擇上看,呈現出“兩支多點”的細分形式,“兩支”包括“舞臺”(戲劇)和“電影”的兩大領域主干支點,主干支點上圍繞戲劇和影視垂直細分不同的板塊,這些板塊也形成不同的專業教學內容和職業細分選擇。從國內戲劇影視美術設計專業的院校差異與方向側重上看,戲劇影視類專業院校(中戲、北電等)立足與精益于“影戲”本身,教學和實踐服務于劇場與劇組;美術類專業院校(八大美院等)在教學上根植于造型,人文精神注入造型基礎當中,服務和立足于美學形式;綜合藝術專業院校(六大藝術學院等)結合復合型的藝術學科優勢,在戲美教學上,倡導學科交叉和跨領域融合為一體;綜合類院校則是結合文理學科優勢,挖掘廣泛的社會資源。從發展趨向和未來前景上看,舞臺美術的虛擬現實化、影像化逐漸替代的傳統布景結構,電影美術的綜合化、跨界化、技術化使這門職業從傳統的工匠轉變為電影空間的創意架構師與藝術家;在學科布局與人才培養(高校、劇團)上,未來,國內大量院校會相繼開設戲劇影視美術設計專業,大量師資會本土孵育(本校碩博培養)同外來引進(高層次引進國外新媒體行業頭部人才)相結合,大量純藝繪畫、純視覺領域的師資會逐漸退出歷史舞臺,轉化為復合性、跨領域學科結構的團隊;從劇院團體上看,伴隨國內經濟的復蘇,民營劇院會開啟一系列符合市場規律的措施去開拓展演渠道、激發創作熱情,而國營劇院也會伴隨文化產業的發展進一步依托國家政策創作出人民群眾喜聞樂見的劇目[8-9],這會進一步刺激舞臺美術產業的發展;從影視生態上看,國內近些年的影視質量與電影美術投入都極大,也創作與產出了諸多優質的影視項目。上述的利好,均可以發現戲劇影視美術設計這門學科,從學科布局、人才培養、產業發展、劇團與影視生態等維度上均朝著積極的方向發展,未來新媒體技術的革新與經濟的發展也會助力此領域的騰飛。