滿文轉寫的歷史演變*

⊙ 張開軒

(北京外國語大學國際中國文化研究院,北京 100089)

轉寫,即將一個拼音文字系統的字符按照一個字符對照表,忠實而對號入座地轉換成另一個拼音文字系統。現如今,轉寫已經成為國內研究少數民族語言文字的重要方法,然而究及歷史,轉寫的出現與中外語言文化交流密不可分。相比中國其他少數民族文字的轉寫,滿文轉寫起源較早,在滿文的各類轉寫中,拉丁轉寫和西里爾轉寫發展歷史較長:這兩種轉寫最初分別發源于17世紀時西方來華傳教士和18世紀俄國東正教使團成員以本國文字對滿文的標注,至19世紀末期,西歐和俄國學者分別基于拉丁字母和西里爾字母編寫了兩套完整的、和滿文字母一一對應的系統方案,并廣泛應用于歐洲各國的滿學研究中。20世紀30年代,滿文的兩種轉寫方案先后傳回中國,其中拉丁轉寫在目前大多數國家的滿文文獻學、語言學、歷史學等領域的學術研究活動中發揮了重要作用。

滿文轉寫是語言接觸、交流的產物,而拉丁、西里爾轉寫方案的發展和演變更是有清一代中外文化交流的生動寫照。因此這一問題的研究不僅有益于滿語語言學和滿文文獻學的相關研究,也從語言學角度對清代中外文化交流提供了重要參考。本文收集了自17世紀末以來法、德、俄等國學者所著十余部著作中的滿文標注、轉寫方案,對歷史上曾出現的滿文拉丁轉寫和西里爾轉寫的演變進行梳理考述,并對其歷史背景進行探究。

一、滿文拉丁轉寫的歷史演變

滿文的拉丁轉寫又稱“羅馬轉寫”,是出現時間最早、也是當前應用最為廣泛的一種轉寫方案。滿文拉丁轉寫的雛形最早出現在17世紀末期,其形成與在華西方傳教士的活動密不可分。以拉丁字母標記注音是西方傳教士學習中國語言的傳統方法,17世紀,隨著明清易代,滿族語言文化又迅速為在華西方傳教士所關注。清朝政權建立后不久,在華西方傳教士便很快了解到滿族語言文字的特點:早在1650年,意大利傳教士衛匡國(Martino Martini)便對滿族語言文字的特點有所記載。他認為,和作為象形文字的漢字相比,韃靼文①(滿文)屬于普通文字,其字形和阿拉伯文十分近似[1]172。從衛匡國本人的視角來看,所謂“普通文字”也就是拼音文字,這說明17世紀中期西方傳教士已經認識到了滿文屬于拼音文字的這一特點。從語言邏輯上看,西方傳教士以拉丁字母標注中國語言的歷史傳統,加上17世紀中期其對滿文拼音文字特點的認識,都為滿文拉丁轉寫的產生奠定了基礎。

除衛匡國外,葡萄牙在華傳教士安文思(Gabriel de Magalh?es)的著作和信札里也曾出現過關于滿族語言文字的記載。1647年,安文思在其書信中對當時滿族人傳統的識字表格“十二字頭”有著這樣的描述:“他們(滿族人)有文字,但沒有學者。……輔音字母與我們(歐洲人)的一樣,然而他們總是混淆,分不開輔音字母和元音字母。他們把輔音字母結成音節,以構成十二篇,由這樣來教小孩學習滿文。”[2]1

從上文中出現的“元音字母、輔音字母”可以看出,17世紀的歐洲來華傳教士已經開始用西方的語言觀念來分析滿語的語音特點。自古希臘時期起,西方學者便已經對包括語音、詞法和句法三部分的語言學理論進行了研究。此后歷經千余年,到了17世紀,“元音”“輔音”“音節”“字母”等語言學概念在西方早已深入人心,因此來華傳教士自然也會以這樣的觀念和視角對滿族人的語言文字進行研究。正是基于這一語言觀念,來華傳教士逐漸編寫了滿語語法書等早期研究著作。

西歐國家的滿語研究始于17世紀末期。1696年,比利時傳教士南懷仁(Ferdinand Verbiest)在巴黎出版了西方第一部滿語語法書——《韃靼語基礎》[3](ElementaLinguaeTataricae),該書影響深遠,在此后百余年的時間里,西歐學者編纂的滿語語法書都是以此書為藍本,例如錢德明(Joseph Marie-Amyot)的《滿語語法》[4](GrammaireTartare-Mandchou),雷慕沙(Jean Pierre Abel-Rémusat)1810年編寫的滿文講義②等。在此之后的一百余年間,盡管沒有滿語語法論著出版,但歐洲傳教士和學者在滿文文字學的研究上卻有著重大突破:1732年和1733年,法國在華傳教士孟正氣(Jean Domenge)和俄國科學院德裔學者拜耶爾(G.T.Bayer)各自編纂了以音素為單位滿文-拉丁字母對照表。字母表的編纂使得歐洲學者對滿文文字結構的研究不斷發展,并且間接促進了滿文活字印刷技術的發明。18世紀末,常駐北京的法國傳教士錢德明為歐洲滿學研究的發展做出了重要貢獻,除了滿語語法書外,他還曾編寫一部名為《韃靼滿法辭典》(DictionnaireTatare-Mandchoue-Fran?ois)[5]的辭書,該書1790年由藍歌賴(Louis Matheu Langlés)負責排印,在其印刷的過程中首次使用了滿文金屬活字。

自18世紀末起,歐洲的滿語研究開始快速發展,這一時期有法國人錢德明、藍歌賴(L.M.Langlés)、柯恒儒(Julius Klaproth),以及德國人威廉·碩特(Wilhelm Schott)等人從文字學角度對滿文的特點和發展歷史進行了深入研究③。在語法方面,19世紀上半期則主要有漢斯·甲柏連孜(Hans Conon von der Gabelentz)的《滿語語法基礎》[6](élémensdeLaGrammaireMandchoue)編纂出版。此后半個世紀的時間里,法國、德國、比利時等國學者相繼出版了多部滿語語法書,如1856年德國學者弗朗茨·考倫(Franz Kaulen)的《滿語語言原理》[7](LinguaeMandschuricaeInstitutiones),1873年法國語言學家亞當·呂西安(Adam Lucien)的《滿語語法》[8](GrammairedeLaLanguaeMandchou),1884年比利時語言學家哈雷茲(Charles Joseph de Harlez)的《滿語手冊》[9](ManueldeLaLangueMandchou)以及穆麟德(P.G.von.M?llendorff)的《滿語語法》[10](AManchuGrammerwithAnalysedText)。此外,1866年,漢斯·甲柏連孜還曾以拉丁字母轉寫《四書》等滿文文獻[11],并作為讀本供教學使用。

整理以上著作可以發現,這些著作在介紹滿語語音、語法時,由于印刷條件所限,在正文部分幾乎全部使用了“以拉丁字母標注滿文字母”的方法進行講解。在不同的歷史時期,學者們對這種“拉丁字母標記”的表述也各不相同。整理上述著作中的④相關表述也可以發現:南懷仁、錢德明和漢斯·甲柏連孜在其語法書中多用“字母”(litteras/lettres)一詞來指代這些拉丁字母標記,并且在分析字音時,也是基于這些拉丁字母標記來進行。由此說明這一時期的學者認為,滿文字母等同于拉丁轉寫標記。到了19世紀中后期,隨著歐洲學者對滿文文字源流和文字結構的深入了解,語法書等著作中對這些拉丁字母標記的表述也開始發生變化,在1856年弗朗茨·考倫的語法書中開始用“讀音”(pronunciantur)來指代這些字母,1884年比利時學者哈雷茲的《滿語手冊》中使用的也是同樣的表述(prononciation),由此說明這一時期的學者開始認識到拉丁字母的標記是表記滿文字母讀音的一種手段,并不能等同于滿文字母。然而在講解字形和語法時,為排版方便,也仍然以拉丁字母而非滿文字母來書寫例詞、例句。直至19世紀末,西歐學者的語法書中才出現類似“轉寫”(transcription adoptée)的表述。由此可以發現,盡管“轉寫”這一概念直到19世紀末期才出現,但以拉丁字母標注,并以此“破解”滿文的方法卻有著悠久的歷史。從產生之初,這種拉丁字母標記就兼具“照應原文”和“表記語音”兩種功能。

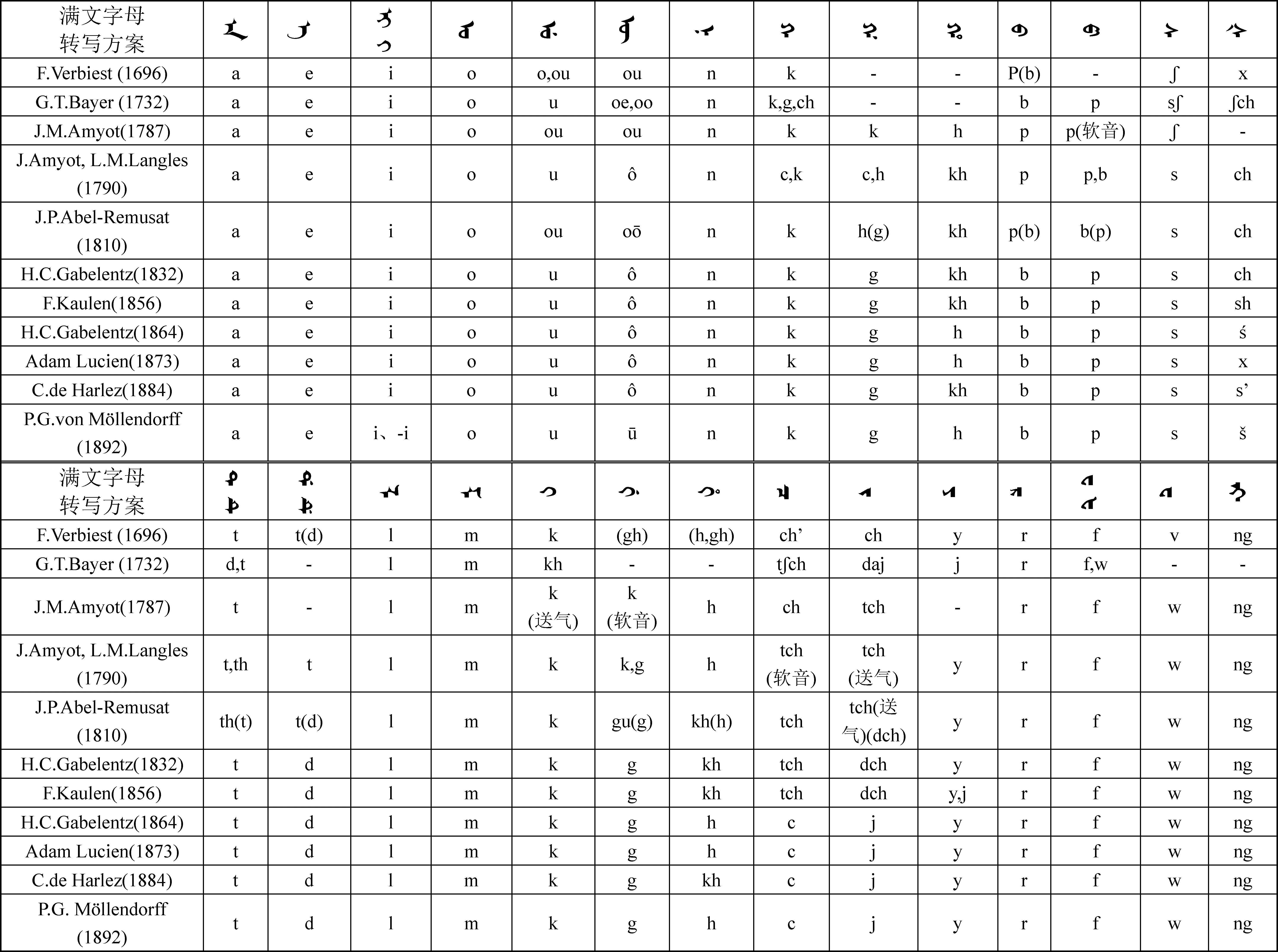

對上述著作中的字母表和相關例詞例句進行整理后,可以看出歷史上拉丁轉寫的變化軌跡,參見下表:

表1 歷史上歐洲學者對滿文字母的標注和轉寫⑤

續表

綜合上表及前文論述可以發現,17世紀末到18世紀末是滿文拉丁轉寫產生的最初時期。這一時期的傳教士和學者通過在中國向母語者學習或在本國接觸滿文文獻等方式,對滿語的語音特點和文字特點有了初步了解。自17世紀末起,歐洲傳教士開始以拉丁字母標記的方式描述滿文的字音,記錄詞匯和語句,并對滿語語法結構進行分析。然而這一時期,在歐洲學者的拉丁字母標記方案中常常出現“一個滿文字母對應多個拉丁字母”“多個滿文字母對應一個拉丁字母”“滿文字母和拉丁字母之間沒有對應關系”等現象。對于一些字形接近、字音近似,但在滿語書面語中不可相互替代的字母,如k-g-h、t-d,c-j⑥等,在歐洲早期滿語著作中的標注也十分模糊。另外,18世紀歐洲學者在以拉丁字母對滿文進行標注時常常會基于其母語的特點選擇相對接近的讀音,由此使得不同學者基于自身的理解對滿文字母采取不同的標注方案,例如,滿文的第五元音⑦在錢德明的語法書中受到法語的影響標注成“ou”,而在拜耶爾的字母表中則受到德語的影響標注為“u”,等等。綜上可見,至18世紀末歐洲學者以拉丁字母標注滿文的方案尚不成熟,對滿語語音特點的認識也不甚清晰。

自18世紀末起,隨著一系列滿文文字學論著的問世,歐洲學者對滿文文字結構的認識進一步深入。在1790年錢德明的《韃靼滿法辭典》中,作者已經對滿文字母和拉丁字母之間的對應關系有了初步的認識,此后經過雷慕沙的整理和研究,到19世紀30年代,甲柏連孜等歐洲語言學家對滿文的結構已經有了十分深入的認識。盡管“轉寫”這一概念在此時尚未提出,但是從今人對“轉寫”的定義來看,1832年甲柏連孜《滿語語法基礎》一書中的拉丁字母標記已經符合轉寫“忠實而對號入座”的要求。1864年,甲柏連孜對其標注方案做了進一步改進,解決其原有轉寫方案中出現的“單音雙字”“單音三字”的問題,對于讀音相近的兩個字母,則利用特殊符號進行區分。例如,1864年出版的《四書》讀本中,甲柏連孜將其1832年滿語語法書中的轉寫“tch”“dch”分別簡化為“c”“j”,再如“ch”改為“s'”,以與字母“s”區分,等等。甲柏連孜1864年修改后的轉寫方案突破了不同語言背景影響下造成的轉寫方案的不統一,且相比此前的種種方案更為簡潔,因此在19世紀下半期歐洲各國學者的滿語研究著作中廣為使用,如目前廣為應用的滿文“穆麟德轉寫”即是基于甲柏連孜1864年的轉寫方案變化而來。而上述這兩種轉寫方案也是現今國內外滿語研究著作中最為常用的兩種。

綜上所述,自17世紀末起,“以拉丁字母照應滿文原文”這一近似“轉寫”的方法就存在于歐洲學者的滿語研究著作中。在此后200年的時間里,這種拉丁字母標注開始逐漸與滿文字母間形成對應關系,到了19世紀30年代開始契合轉寫的要求,并在此后不斷成熟,對歐洲語言學和東方學的發展起到了推動作用。滿文拉丁轉寫在歐洲的發展歷程,也是歐洲學界對滿語特點不斷深入認識的體現。

二、滿文西里爾轉寫的歷史演變

除了廣泛應用的拉丁轉寫外,歷史上還曾出現過滿文的西里爾轉寫,該轉寫主要在俄國使用。西里爾字母形成于公元9世紀,由傳教士西里爾和梅福季二人根據希臘字母的字形創制,經不斷發展演變形成今天的俄文字母。和滿文拉丁轉寫在歐洲的發展歷程相似,滿文西里爾轉寫的發展也和俄國滿學研究的發展歷程密不可分。1715年,第一屆俄國東正教使團來華,根據史料記載,在該屆使團中有一位名為奧西普·季亞科夫的人學習了滿漢語,并在回國后成為翻譯人員。在此后150年的時間里,東正教駐北京使團的隨團學生成為俄國滿漢語翻譯人才的重要來源,先后培養出羅索欣(И.К.Россохин)、列昂季耶夫(А.Л.Леонтьев)、安東·弗拉德金(А.Г.Владыкин)、彼得·加緬斯基(Пётр Каменский)、比丘林(Н.Я.Бичурин)、利波夫措夫(С.В.Липовцов)、瓦西里耶夫(В.П.Васильев)、扎哈羅夫(И.И.Захаров)等。

18世紀來華的早期東正教使團隨團學生在回國后大多從事翻譯工作,但也有部分使團成員和隨團學生編寫滿語詞典、讀本,并對諸如滿漢語語音特點等語言學問題進行了初步探究。18世紀中期,第二屆東正教來華使團成員羅索欣即編寫了一部《用俄語字母記錄的漢語發音》(Как выговаривать китайские речи,писанные российскими литерами,для их подлинного произношения)的教材,其中以西里爾字母對滿、漢語的字音進行了標注[12]56。該教材并未出版,至今仍以手稿形式保存。它為此后俄國學者們的滿漢語言研究活動提供了重要參考。

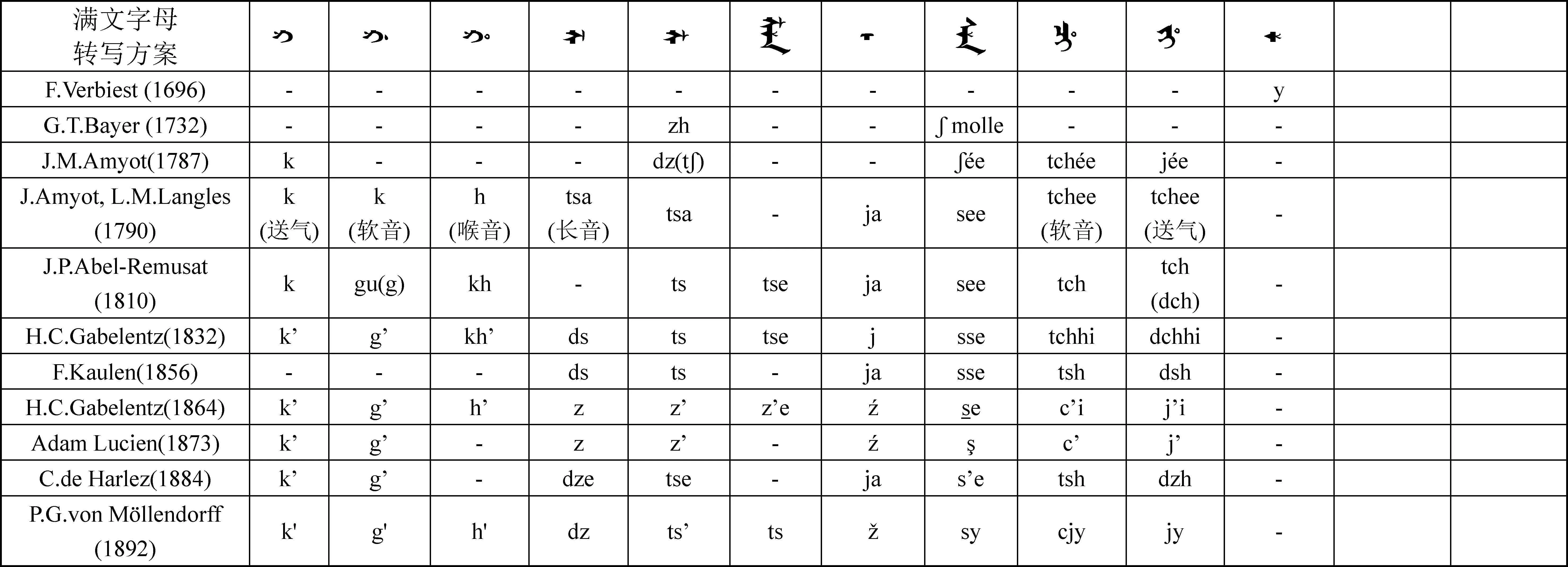

自18世紀末期起,俄國學者開始逐漸對滿語的語言特點進行探究,并對國內收藏的滿文文獻進行編目,由此編寫和出版了一系列著作。1787年,在俄國供職的德國人帕拉斯(П.С.Паллас)編寫了《各民族語言比較詞典》(Сравнительный словарь всех языков и наречий)[12],在該辭典中收錄了包括滿語在內的百余種語言,均由西里爾字母寫成,其中滿語部分由列昂季耶夫收集。1804年和1840年,東正教使團成員安東·弗拉德金(А.Г.Владыкин)和羅佐夫(Г.М.Розов)先后編寫了兩部滿語語法書,但并未出版⑧。19世紀中期,為培養精通滿語的研究型人才,沙皇政府開始在高等學校開設包括滿語在內的一系列東方語言專業。自1844年起,滿語專業教學活動先后在喀山大學、彼得堡大學和海參崴東方學院進行。為服務教學活動,這其間先后有一系列讀本、辭典和語法書出版問世,包括1863年瓦西里耶夫的《初學滿文讀本》(Маньчжурская хрестоматия для первоначального преподавания)、1866年瓦西里耶夫的《大學生教學用滿俄辭典》[14](Маньчжурско-русский словарь,составленный для руководства студентов)和1875年扎哈羅夫的《滿俄大辭典》[15](Полный маньчжурско-русский словарь)、1873年奧爾洛夫[16](Орлов А.М.)和1879年扎哈羅夫的《滿語語法》[17]、1893年伊萬諾夫斯基[18](А.О.Ивановский)的《滿文讀本》(Маньчжурская хрестоматия),以及安文公的《外交部亞洲司圖書館藏滿、蒙、漢、藏、梵文圖書目錄》[19](Каталог книгам рукописям и картам на китайском,маньчжурском,монгольском,тибетском и санскритском языках,находящиеся в библиотеке азиатсого музея)等。上述著作在講解滿語字音、語法,介紹滿文文獻的書目和內容時,均使用了西里爾字母進行標注。對于這些以西里爾字母進行的標注,早期的研究著作中并沒有相關解釋,直到1866年瓦西里耶夫的辭典中才出現了“轉寫”(транскрипция)的相關字樣[14]III。上述著作中的滿文西里爾轉寫方案整理如下表:

表2 歷史上的滿文西里爾轉寫方案

19世紀末期,隨著中俄關系的變化,俄國學者得以進入新疆、黑龍江等地進行語言和民族學調查,此時該地區的滿語方言由于長期演變,在語音上和書面語已有較多不同之處,因此為了準確標記口語,又出現了基于拉丁字母和西里爾字母而形成的兩種滿語口語標注方案。由此可見,滿文西里爾轉寫和拉丁轉寫一樣,都具備“照應原文”和“標注語音”兩種功能。滿文西里爾轉寫的變化,反映了歷史上俄國學者對滿語進行的深入研究,但由于俄語的影響范圍有限,加上十月革命后俄羅斯滿學研究的衰落,該轉寫在后世的應用遠遠不如拉丁轉寫廣泛。

三、滿文轉寫在中國的傳播

隨著近代中外文化交流的不斷深入,中國學者對西方語言學的研究方法有了更深刻的了解,“轉寫”這種西方人研究滿語的方法也就隨之傳入中國,并推動了中國近現代滿語研究的發展。

由于種種原因,傳入中國的滿文轉寫以拉丁轉寫為主。根據史料記載,中國歷史上第一位用拉丁字母標記滿文的人是康熙帝第九子允禟。允禟曾長期與葡萄牙傳教士穆經遠交好,并學習西方語言。雍正初年,允禟曾以拉丁字母為基礎變造文字書寫家信,最終被搜獲。“以西洋文字書寫信札”最終也成了允禟的一大罪名。允禟以拉丁字母為基礎編制新文字,說明其有著深厚的滿、漢文基礎,對西洋文字有所了解,并具備超乎尋常的語言天賦。但在當時的歷史背景之下,允禟的這種“變造文字”仍是難以傳播的。

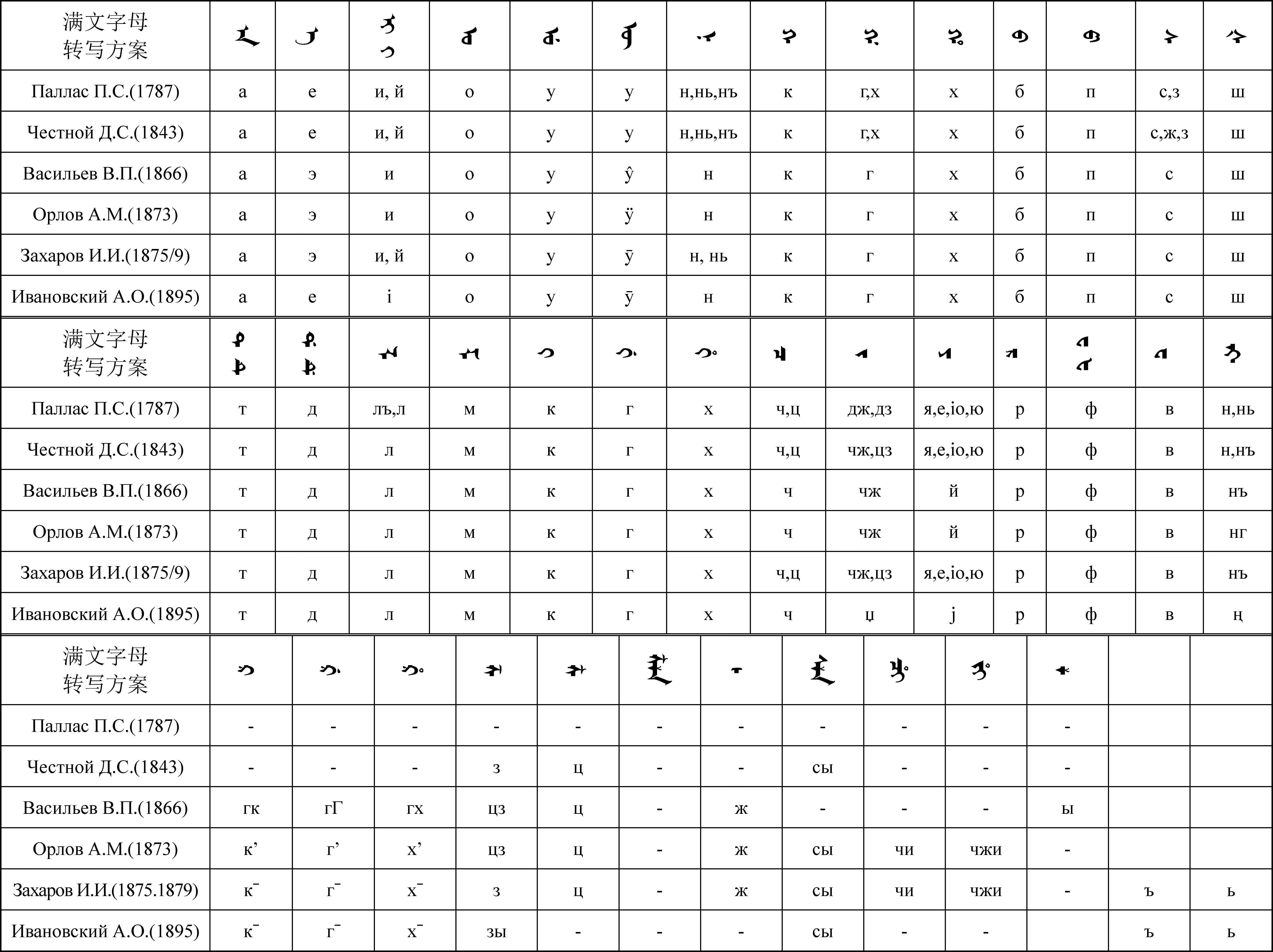

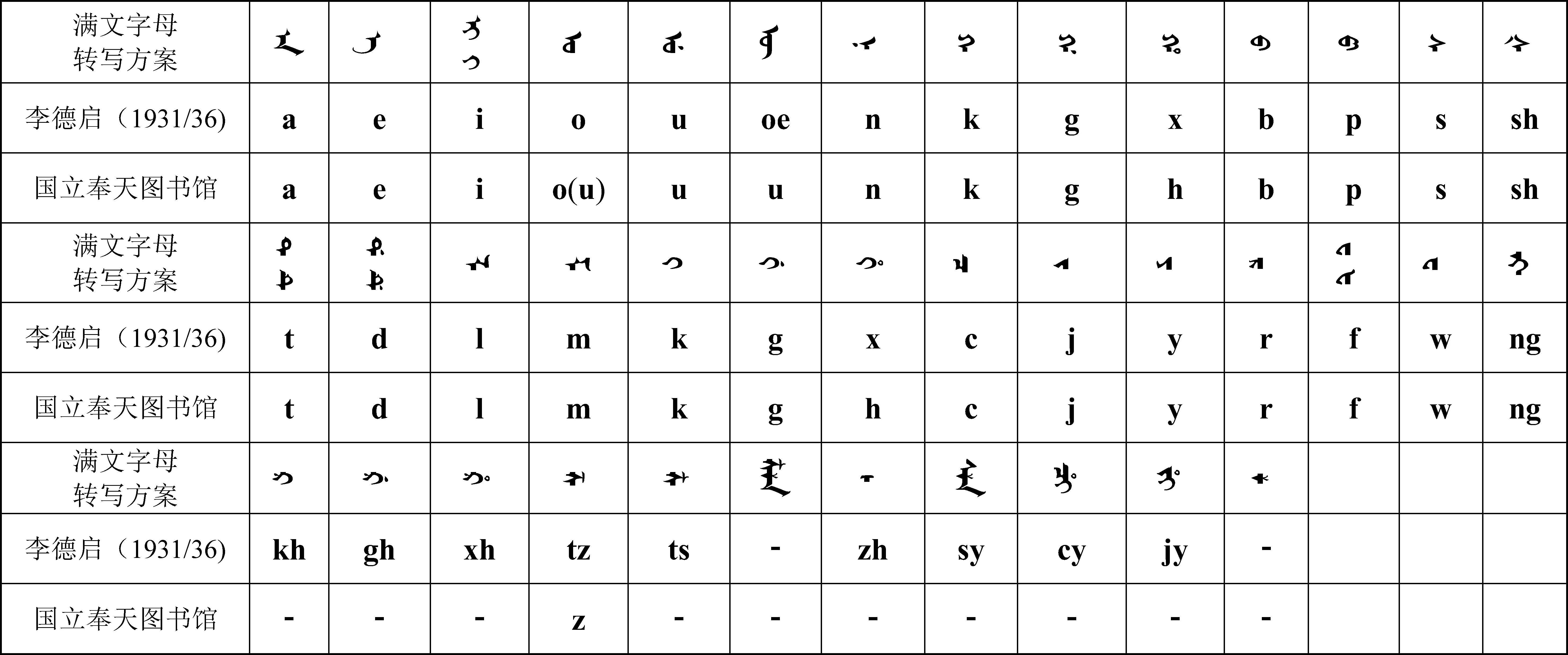

西方滿文轉寫方案真正在中國傳播,應是在20世紀二三十年代。出于研究需要,這一時期國內一些歷史學、文獻學學者開始利用西方的語言學理論對清代留存的檔案文獻、圖書進行編目和研究,西方學者的滿文轉寫方案正是在這一時間進入中國的。這一時期滿文轉寫主要用在歷史研究和圖書編目中,1931年李德啟在《北平國立圖書館館刊》中發表了一篇名為《滿洲文字之來源及其演變》的文章,并在文末附上以拉丁字母轉寫滿文的表格,在其1936年編寫的《北平國立圖書館藏滿文書籍聯合目錄》一書中使用的即是該轉寫方案。另外,使用拉丁字母轉寫滿文書名的還有20世紀30年代奉天國立圖書館編寫的館藏殿版書目錄⑨。通過摘錄對比發現,這兩部目錄中基本沿用了漢斯·甲柏連孜1864年《四書》一書中的轉寫方案,但由于印刷條件的限制,這兩部目錄的轉寫方案中對部分字母的轉寫有所改動,見下表:

表3 北平、奉天國立圖書館藏書目錄中使用的滿文轉寫方案⑩

盡管20世紀二三十年代國內學者利用西方學者的研究成果對滿語的語言特點進行了一定探究,但囿于種種歷史條件,這一時期的滿語研究并未得到大規模的發展,因而滿文轉寫的使用與傳播也僅僅局限在一個較小的范圍。

滿文拉丁轉寫在國內的廣泛使用始于20世紀70年代,這一時期臺灣和大陸的滿語研究先后得以快速發展。1969年,臺北故宮博物院將館藏老滿文檔案整理出版,由此激起了學界的極大興趣。在此后數十年的時間里,先后有大批學者對滿文檔案、文獻進行發掘,并撰寫了大批關于滿文文獻、滿語本體研究、清史研究等滿學領域的論文。20世紀70年代末,大陸地區的滿語研究開始不斷發展,先后出版了大批滿語辭書、語法書和與滿語相關的語言學、文獻學、歷史學方面的論著。在這些論著中,以拉丁字母轉寫滿文成了完整再現滿文文獻原文的一種基本方法。而近年來,隨著計算機技術的進步,滿文文獻逐步實現了數字化和電子化。將滿文檔案文獻原文轉寫成拉丁字母,并在此基礎上進行檢索、標注和研究,成為提高研究效率的一種重要方法。通過梳理這些論著中的滿文轉寫方案可以發現,穆麟德轉寫在近年來的論著中占據了主要位置。除穆麟德轉寫之外,還有基于穆麟德轉寫而產生的幾種小范圍使用的新轉寫方案,諸如“新滿漢大辭典”轉寫、中國第一歷史檔案館《滿文文獻轉寫編目方案》中的轉寫方案、太清轉寫等。

而歷史上曾出現的另外一種滿文轉寫——滿文西里爾轉寫在國內的使用范圍則遠遠不及拉丁轉寫。由于種種原因,西里爾轉寫幾乎沒有在學術著作中使用,而只是對20世紀四五十年代并未完全推行的新疆錫伯文字改革活動起到了一定的借鑒作用。

綜上可見,盡管早在清代雍正年間,就已出現以拉丁字母標記轉寫滿文的相關記載,但基于西方語言學研究方法而形成的滿文轉寫則是在20世紀30年代前后傳入中國的。囿于當時的種種歷史條件,滿文轉寫并未在學術研究活動中得以廣泛應用,直至20世紀六七十年代滿語研究在臺灣和大陸先后快速發展,滿文轉寫才得以作為一種重要的滿語表現手段而廣泛傳播。20世紀六七十年代以來國內使用的轉寫方案以穆麟德的拉丁轉寫方案為主,近年來基于穆麟德轉寫的一些問題,又出現了多個小范圍使用的拉丁字母新轉寫方案。滿文拉丁轉寫解決了滿文原文因字形復雜而不易識讀這一問題,對學術研究和文獻保護工作有著重大幫助,對近年來滿文文獻的信息化、數字化也起到了推動作用。

四、結論

作為歐洲學界認識滿語、研究滿語的產物,滿文拉丁轉寫和西里爾轉寫分別產生于17世紀末和18世紀中期,起初作為西歐和俄國學者標記滿語讀音的方式,隨后發展為字母與字母之間的一一對應關系。隨著西歐、俄國學者對滿語語言特點的認識不斷深入,滿文的拉丁轉寫也日漸體系化、規范化。19世紀末20世紀初,伴隨語言學研究的新發展,新疆、東北地區的滿語口語開始進入歐洲學者的視野,由于滿語口語和書面語之間存在差異,從而產生了服務于滿語口語的轉寫標記方案。20世紀二三十年代,滿文拉丁轉寫開始為中國學者所了解,并在當時的滿文文獻整理活動中發揮了一定作用,至20世紀80年代,以穆麟德轉寫方案為代表的滿文拉丁轉寫開始在國內學界廣泛使用,并為滿語、清史的學術領域研究提供了幫助和便利。滿文轉寫來源于西方世界對中國語言的認識過程,其發展反映著滿文等中國語言在海外學界的接受和傳播過程,而滿文轉寫最終傳入中國,又推動了國內語言學、歷史學等學術領域的發展。由此可見,滿文轉寫從產生到規范,再到最后傳入中國,這一發展過程正是清代以來中外語言接觸和文化互動交流的生動寫照。

注 釋:

①19世紀30年代以前,在法、德等國學者的論著中常常將滿族人稱作“韃靼人”,將其語言稱作“韃靼語”。

②該講義未出版,現存法國國家圖書館手稿部,編號Mandchou-274。

③參見藍歌賴(L.M.Langlés)《論滿文字母》(Alphabet Mandchou),雷慕沙(Jean Pierre Abel-Remusat)《韃靼人的語言,或關于漢文、滿文、蒙古文和藏文文法和文獻的不同記錄》(Recherche sur les langues tartares,ou mémoires sur différens points de la grammaire et de la littérature des mandchous,des mongols,des ouigours et des tibetains),以及威廉·碩特(Wilhelm Schott)《論韃靼語言》(Versuch über die tatarischen Sprachen)等。

④因19世紀末以前的滿語辭書、讀本和語法書中很少用到“轉寫”一詞,且此時的所謂“轉寫”也較不規范,并不完全符合少數民族語言研究中“轉寫”的定義,因此在這里為避免歧義而使用“拉丁字母標記”的說法。

⑤對于有字母表的相關著作,下表依照原著中的字母表進行整理,對于沒有字母表的相關著作,則整理其中例詞和例句內容,參照譯文還原成滿文原文后再行對照截取。

⑥為便于排版,本文行文部分涉及到滿文字母的地方一概以拉丁字母代替,轉寫對照方案見表1最后一行穆麟德轉寫方案。

⑦字形參見表1第1行第5列,根據目前國內使用范圍較廣的幾個轉寫方案,該字母一般被轉寫為u。

⑧根據目前的資料,弗拉德金的語法書系其根據《清文啟蒙》等書編寫,現藏俄羅斯國家圖書館(Российская национальная библиотека),梵蒂岡圖書館等地;羅佐夫的語法書系其根據錢德明的滿語語法書編寫,現藏俄羅斯科學院東方文獻研究所(Институт восточных рукописей Российской академии наук)

⑨ 該目錄名為《國立奉天圖書館藏殿板書》,收藏于美國哈佛大學圖書館,編者不詳,經初步推測應為金毓黻。

⑩下表整理自李德啟《滿洲文字只來源及其演變》(文載《北平國立圖書館館刊》第五輯第六號)、《滿文書籍聯合目錄》(北平國立圖書館1936年)、《奉天國立圖書館藏殿版書目錄》(鉛印本,出版年份不詳,美國哈佛大學圖書館藏),標示“-”之處表示該書中未使用此字母。