鎮江糧食出運碼頭改造工程技術方案

曹宏生,范平易

(1.南京水利科學研究院,江蘇南京 210029;2.南京瑞迪建設科技有限公司,江蘇南京 210029)

引言

隨著經濟社會的快速發展,資源約束問題逐步凸顯,綠色、高效發展已成為港口建設的基本要求。提高岸線利用率,充分挖掘存量資源潛力,是轉變港口發展方式的重要途徑[1-2]。隨著《交通強國建設綱要》、《關于建設世界一流港口的指導意見》的發布,明確要求優化運輸結構,切實提高港口的高質量發展水平[3-6]。目前,很多港口集疏運主要依靠公路,給港口城市造成較大的交通壓力和一定的污染,水路集疏運受自然條件限制,只在部分具備條件的港口占據較大比例[7],許多港口碼頭集疏運體系建設有待完善,需要合理規劃港區布局,優化資源配置[8]。

本文以鎮江港糧食出運碼頭改造工程為例,通過打通船舶進出通道,盤活已有大碼頭內檔的“兩頭斷”岸線資源,實現長江岸線資源“再生利用”;通過建設內港池出運泊位、待泊泊位,解決企業集疏運基礎設施存在的水路出運“短板”問題;結合工程實際,針對原有引橋拆除、皮帶機棧橋復建等關鍵工序采取相應的技術措施,確保工程順利實施,有效縮短工期。

1 港口現狀分析

1.1 工程建設前概況

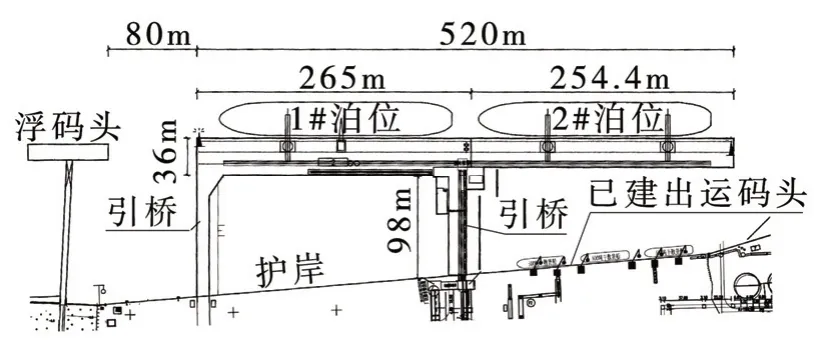

工程建設前企業已建有兩個7 萬t 級泊位(上游1#泊位、下游2#泊位)以及2#泊位后方的500 t級泊位,見圖1。

圖1 工程建設前平面布置

1#泊位碼頭平臺長265.6 m、寬36 m,2#泊位碼頭平臺長254.4 m、寬28 m。碼頭平臺上游通過1#引橋、下游通過2#引橋分別與陸域連接,1#引橋長125.1 m、寬12 m,2#引橋長104.6 m,寬17 m(皮帶機棧橋占用8.2 m)。碼頭平臺后沿2#引橋上游側設有綜合用房平臺。2#引橋下游側建有防撞設施。

現有兩個7 萬t 級泊位(1#、2#泊位)設計散糧年接收能力510 萬t,主要承擔進口大豆、玉米的卸船、食用油的裝船作業。2#泊位后方現有500 t級出運泊位設計散糧和袋糧發放能力240 萬t,主要承擔豆粕的裝船作業。

1.2 需要解決的問題

1)出運瓶頸愈加凸顯

企業港口物流糧食年吞吐能力可達到750 萬t,其中接收能力510 萬t、發放能力240 萬t,由于收發能力不匹配,嚴重影響企業的發展,出運貨物多數要通過陸路運輸。隨著企業糧食中轉業務量逐年上升,出運瓶頸愈加凸顯,迫切需要新建出運泊位,補齊港口集疏運基礎設施短板。

2)剩余岸線現無船舶通道

企業目前僅剩余1#泊位后方的內檔岸線可用來建設內港池碼頭,但該段岸線上游側有1#引橋、下游側有2#引橋,沒有船舶進出通道,實為“兩頭斷”岸線,利用該段岸線建設出運碼頭必須拆除大碼頭的其中一座引橋,以解決船舶通道問題。

2 改造技術方案

針對水路出運“短板”問題,以及1#泊位后方的內檔水域現狀條件,部分拆除2#引橋打通船舶進出通道,并建設出運泊位、待泊泊位,具體方案如下。

2.1 內港池碼頭

在1#泊位后方建設內港池碼頭,其中:岸邊布置3 個500t 級出運泊位,碼頭前沿線與現有沿江駁岸線一致,泊位總長175 m;1#泊位后沿布置2 個500 t 級待泊泊位,泊位總長120 m(見圖2)。

圖2 出運碼頭建設方案平面圖

出運泊位前沿設6 m 軌距的移動式裝船機軌道和8.5 m 寬出料皮帶機廊道。軌道總長160.0 m,水側軌道距碼頭前沿線2 m,岸側軌道距皮帶機廊道中心線9.5 m。東西向皮帶機廊道總長190 m,西側設轉運站,與后方打包車間通過總長約50 m 的南北向皮帶機廊道連接。

為提升雨天碼頭的作業能力,在最上游泊位上方布置防雨罩棚,罩棚平面尺度70 m×67.5 m,由罩棚上部結構、水側支墩和岸側支墩組成,水側支墩和岸側支墩各4 座。考慮到船舶進出要求,水側支墩距出運碼頭前沿線30 m。

1#泊位后方在原有或新建建筑物的外側均設置防撞警示設施。

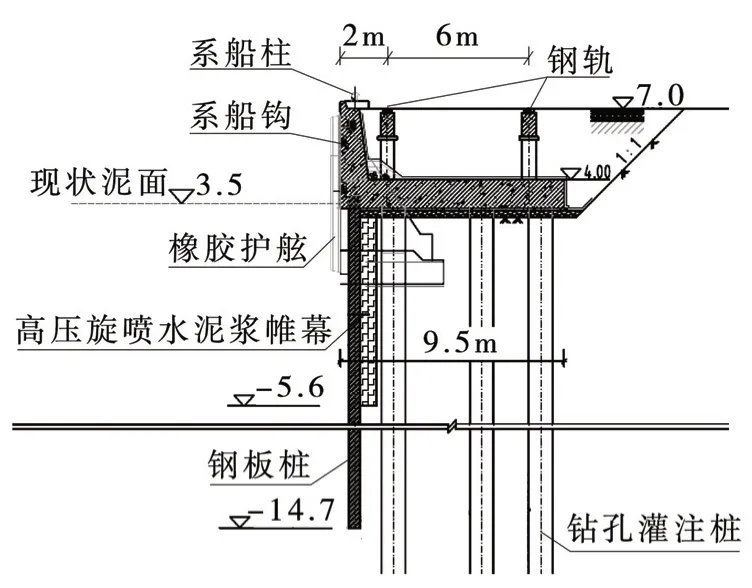

出運泊位采用后樁式板樁碼頭結構,由前墻、后樁、承臺底板及胸墻組成。碼頭及上游護岸段前墻采用OZ38A 鋼板樁,墻后設600 mm 厚高壓旋噴水泥漿帷幕,后樁采用1 排Ф1 000 mm 鋼管樁和2 排Φ1 000 mm 鉆孔灌注樁,縱向間距2.5 m。下游護岸段因靠近轉接塔,無法進行大范圍開挖施工,前墻采用Ф1 000 mm 鉆孔灌注樁,縱向間距1.1 m,后樁采用兩排Ф1 000 mm 鉆孔灌注樁,前排縱向間距2.5 m、后排縱向間距1.25 m,在轉接塔以外局部增加樁數。前墻與后樁頂部為現澆承臺底板及胸墻。裝船機軌道基礎立柱坐落在承臺底板上。胸墻后方回填粘土或粉質粘土。碼頭面層采用高強混凝土連鎖塊。碼頭面設置350 kN 系船柱,胸墻上設置150 kN 系船鉤。碼頭前沿設置DA-A400H橡膠護舷。

圖3 出運碼頭建設方案斷面示意

2.2 原2#引橋處船舶進出通道

1#泊位后方岸線上游側有1#引橋、下游側有2#引橋,其中1#引橋僅供車輛通行,無貨物輸運設施;2#引橋除供車輛通行外,還設有皮帶機輸運系統。為滿足1#泊位后方內港池船舶進出通道需要,必須拆除1#引橋或2#引橋其中的一座引橋。如拆除1#引橋,需要遷建上游相鄰單位的浮碼頭;如拆除2#引橋,需要改造2#引橋上的輸糧設施,并采取措施保證船舶進出安全。經綜合分析后,確定采用部分拆除2#引橋建設船舶進出通道的方案。

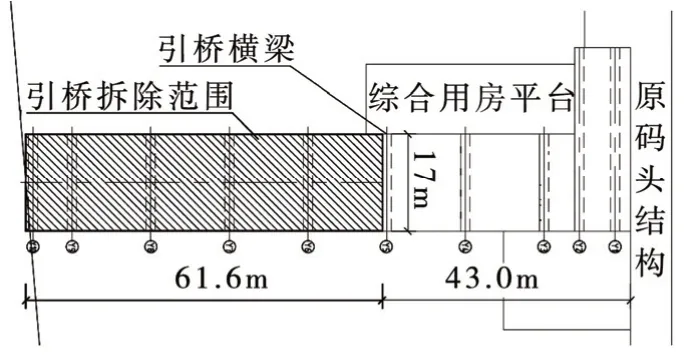

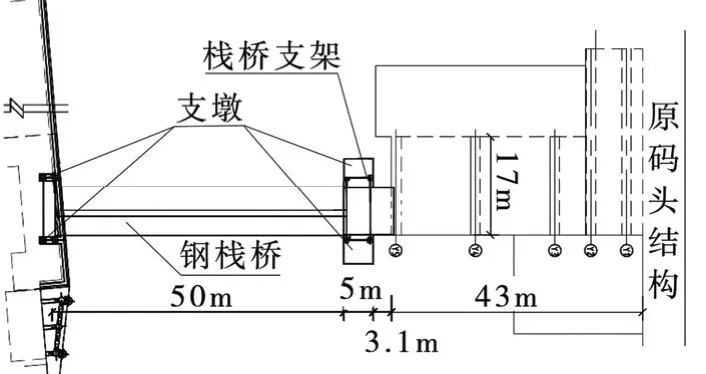

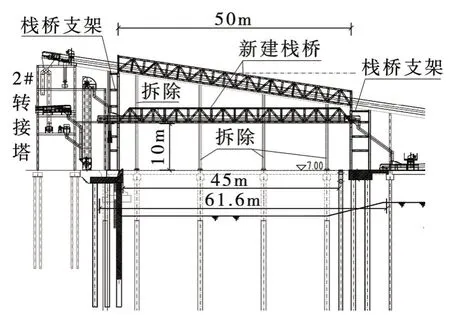

結合2#引橋結構布置情況,拆除2#引橋自岸邊61.6 m 范圍的結構及其下游側防撞設施(見圖4)。為恢復1#、2#泊位原有散糧收發能力,2#引橋部分拆除后新建三座50 m 跨鋼棧橋替代原有皮帶機廊道(見圖5)。鋼棧橋下的通航凈寬為45 m,凈高超過10 m,滿足500 t 級船舶進出通航條件(見圖6)。

圖4 2#引橋拆除改造平面圖

圖5 2#引橋處鋼棧橋平面圖

圖6 船舶進出通道立面(上游兩座棧橋)

為盡量縮短1#泊位、2#泊位停產時間,現有皮帶機廊道拆除前,在廊道上下游兩側各建棧橋支墩一座,水側支墩平面尺度5.0×5.0 m,陸側支墩平面尺度3.2×1.2 m,拆除引橋后即刻安裝提前制作好的鋼支架和鋼棧橋,盡快恢復好輸送設施。

3 關鍵技術、難點分析和解決方案

1)岸線資源“再生利用”

港口岸線是寶貴且不可再生的稀缺資源,工程實施前企業已建有兩個7 萬t 級泊位等碼頭設施,僅剩余1#泊位后方的內檔岸線,但該段岸線“兩頭斷”,無法按照常規方式用來建設碼頭。方案通過部分拆除原有2#引橋建設船舶進出通道,將新建內港池與2#泊位后方內港池連通,實現了岸線資源“再生利用”,增加了港口岸線長度近300 m,用于建設出運泊位和待泊泊位,年發運能力提高120 萬t,緩解了水路出運能力的不足,優化了大進大出類港口物流企業集疏運體系。

2)優化工藝設施,有效縮短工期

為盡量縮短1#、2#泊位的停產時間,減少工程成本,方案打破常規的施工工序,提前在2#引橋上下游兩側各建棧橋支墩一座,利用碼頭作業三十天的空檔期拆除部分引橋及上部皮帶機廊道,安裝提前制作好的鋼支架和鋼棧橋,安裝調試好輸送設施恢復生產,較常規的先拆后建方案節省了一半工期,避免了船期延誤可能導致數千萬元的經營損失。

3)結合實際情況,做好風險防范

內港池在使用過程中容易淤積,需要進行疏浚。設計充分考慮到港池疏浚后碼頭正常產生的位移可能對鋼棧橋及鋼支架造成不利影響,將鋼棧橋一端支座采用滾動式支座,解決了鋼棧橋變形和碼頭位移不協調的問題,提前做好風險防范。

4)因地制宜,制定合理施工方案

新建內港池碼頭原為沿江駁岸,存在漿砌塊石墻身和拋石基礎,現有2 號、6 號轉接塔距離沿江駁岸不足5 m,經地質勘探揭示工程區域有埋深較大的塊石層,這些因素都對碼頭施工產生不利影響,均需根據不同條件制定相應指導性施工方案。為保證總體工期,考慮到上游區段駁岸附近無影響拆除的建構筑物,方案推薦采用分小段開挖及時跟進回填的方式,降低深基坑的施工風險,碼頭前墻采用鋼板樁,后樁部分采用鋼管樁,盡量縮短上游區段施工工期,為施工條件復雜的下游區段爭取時間。對于下游區段駁岸,由于轉接塔距離近且無法深挖,推薦選用沖擊鉆機沖擊成孔施工灌注樁。由于轉接塔附近空間狹窄,碼頭前墻和后樁均采用密集排樁式灌注樁,以保證碼頭結構安全穩定。

4 結語

本文以鎮江糧食出運碼頭改造工程為例,針對已有大碼頭內檔的“兩頭斷”岸線,通過部分拆除下游側引橋打通了內港池船舶進出通道,“再生利用”了長江岸線資源;通過建設內港池出運泊位、待泊泊位,解決了企業集疏運基礎設施存在的水路出運“短板”問題,降低了企業對陸路運輸的依賴,減小了環境污染,以工程實踐踐行了綠色發展、高質量發展;同時結合工程實際,優化了原有引橋、皮帶機廊道拆除和皮帶機棧橋復建方案,因地制宜地提出了各關鍵工序或復雜環節的技術措施,確保了工程順利實施,縮短了施工工期,減少了施工對生產的影響,取得了顯著經濟效益。