幼兒園游戲材料的使用價值和原則

文 唐晴瑜

材料是幼兒學習的基本條件,對幼兒而言,沒有材料就沒有真正的學習。幼兒園活動和幼兒學習需要特定的物質材料,這些物質材料能使活動順利進行,滿足幼兒的學習需要并促進幼兒的發展。

一、幼兒園游戲材料的使用價值

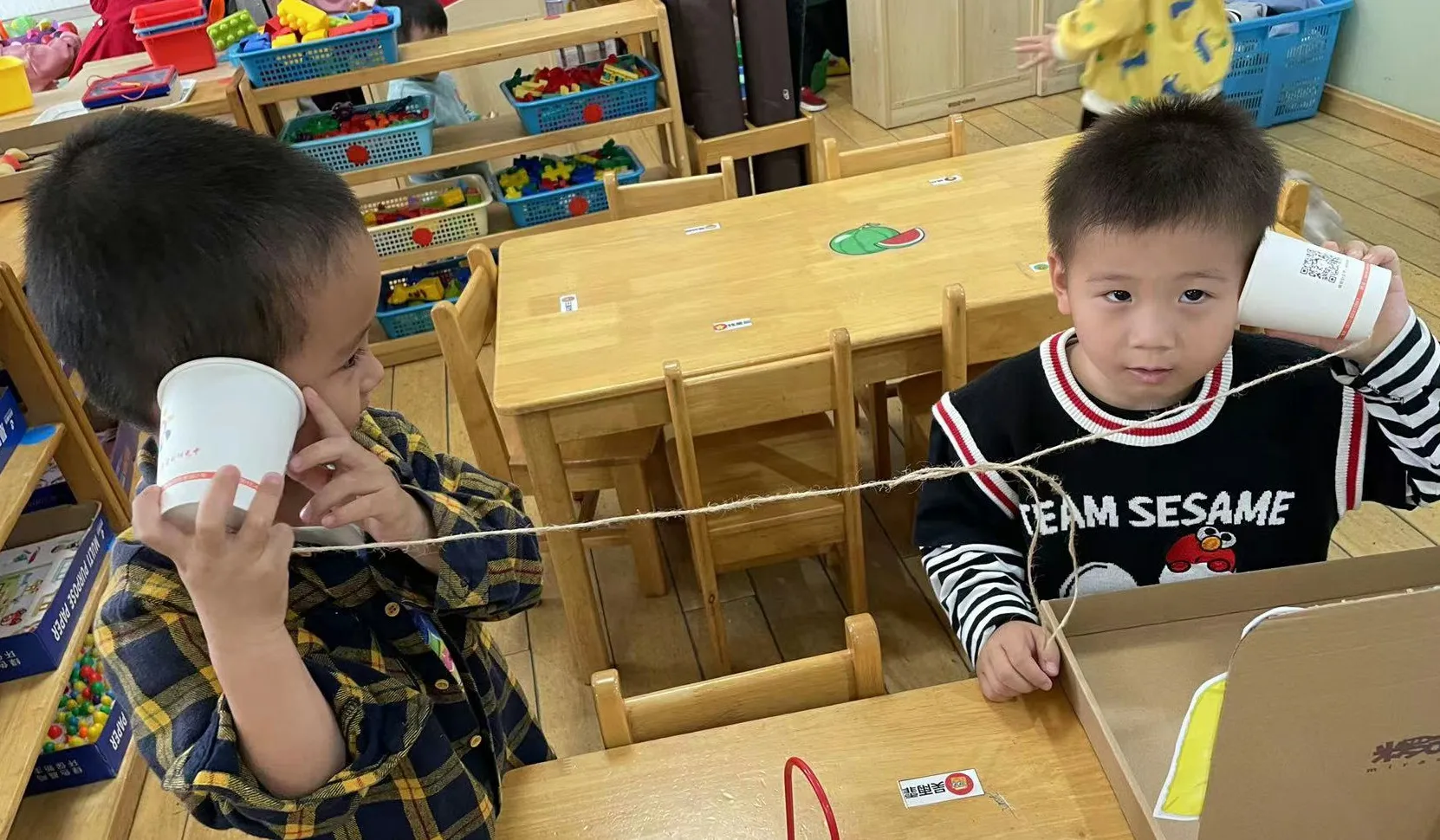

游戲材料是幼兒園活動中不可缺少的物質載體。幼兒園游戲通常分成規則性游戲和創新性游戲。創新性游戲中的角色游戲是幼兒對現實生活的一種積極的再現活動,是幼兒期最典型和最具特色的一種游戲。幼兒園游戲教學是一種積極建構的過程,幼兒根據自己的興趣、愛好和需要,主動參加各項活動。因此,教師在使用游戲材料時,應以幼兒為本。具體來說,教師要轉變活動主導者、材料提供者的角色,與幼兒一起合作,在共同收集、設計和投放活動材料的過程中,發揮幼兒的想象力和創造性。在這一過程中,幼兒不但可以了解材料的各種特點,養成分類的良好習慣,而且能夠培養節約品質和環境保護意識,真正成為活動的主人。

例如,在“美麗的秋天”主題活動中,教師組織幼兒收集秋天的植物并帶到教室,分類投放到區角中,如樹葉、種子、玉米等。在美工區,文文利用材料進行手工制作。不一會兒,一條小魚出現在底板上。我走過去問道:“文文,這條小魚真可愛!怎么把它變出來的?”文文說:“小魚的身子是用小樹葉做的,眼睛是用種子做的。”我豎起了大拇指:“真棒!”接著,我又來到生活區,看到浩浩拿著玉米,嘴里嘀咕著:“我剝的玉米比超市里的玉米甜,我要帶回家給奶奶吃。”

二、幼兒園游戲材料的使用原則

(一)遞進性

陶行知先生說過:“應了解兒童,教育教學工作不能成人化,需要重視兒童的特點,適應兒童發展的水平。”因此,教師投放游戲材料時,要符合幼兒的年齡特點和主題需要,注重材料投放的遞進性并根據幼兒的發展水平有層次地投放游戲材料。例如,面對小班幼兒,教師要以投放成品材料為主,供幼兒擺弄;面對中、大班幼兒,教師偏向于提供半成品材料,供幼兒操作與創造。

(二)兼顧性

不同年齡的幼兒有著不同的興趣、喜好和特點,同樣年齡的幼兒之間也存在著能力和水平上的差距。因此,在投入游戲材料時,教師不能“一刀切”,既要顧及“吃不了”的幼兒,還要兼顧“吃不飽”的幼兒,讓每個幼兒都能夠得到成長。例如,每周三是我班的“物品回收日”。幼兒將家中收集的各種廢舊物品帶到教室回收箱中。一次,我與幼兒一起整理物品時,一名幼兒突然大喊:“老師,這不是我爸爸工廠里的紙筒嗎?”“你真細心,這是紡織廠用的廢絲卷。”我回答道。“這個紙筒可有趣了,我可以在上面踩著走呢!”幼兒的話一下子提醒了我。我按照紙筒大小,將紙筒分別投放到建筑區、運動區、美工區、益智區。有的幼兒穿了根線,玩起了“走高蹺”游戲,有的幼兒構建房子和望遠鏡,有的幼兒在上面涂上顏色,將紙筒變成了萬花筒。

(三)多樣化

游戲開啟了幼兒的“最近發展區”。在游戲材料使用上,教師不但要滿足幼兒的興趣和好奇,還要讓幼兒在與材料互動中發展多種能力。例如,在角色游戲“點心店”中,我以顧客的身份進入“點心店”,對“店主”說:“今天的生意怎么不好?”“店主”說:“店里只有茶葉和餅干,小顧客都不想吃。看來,我得進貨了。”我忙說:“那我陪你一起去超市進貨吧。”來到超市,我說道:“這種面包很好吃,擠上沙拉醬就變成三明治了。”“店主”開心地說:“是哦,我得多買點面包,回去做三明治。這樣生意就會好起來了。”“店主”購進了許多面包,“點心店”也熱鬧起來了。在這一游戲中,原有的材料已滿足不了幼兒的需要。我及時提供有效指導,引導幼兒多樣化利用材料。

(四)特色化

我園地處黎里古鎮,地方特色資源豐富。例如,在美術活動“市河”中,教師使用老街市河作為活動的主要欣賞對象,在欣賞活動后,教師出示卡紙,讓幼兒根據教師繪制的輪廓進行組合、擺動。音樂教育是一種動態性、綜合性的教學活動,教師通過游戲、表演等形式,培養幼兒的表現力與節奏感。例如,在集體音樂活動時,教師根據音樂特點,為幼兒創設了“古鎮漫步”情境。在活動開始前,教師多次組織幼兒“上街”,感受煙雨中的古鎮風情并在音樂聲中進行符合節奏的律動。

(五)生活化

《3~6 歲兒童學習與發展指南》中指出:“珍視幼兒生活和游戲的獨特價值,充分尊重和保護其好奇心和學習興趣,創設豐富的教育環境,合理安排一日生活,最大限度地支持和滿足幼兒通過直接感知、實際操作和親身體驗獲取經驗的需要。”因此,在游戲材料使用中,教師要從幼兒的生活入手,踐行生活教育理念,讓本真的生活教育貫穿幼兒園的一日生活中。例如,在制作菠菜青團活動中,教師在生活區投放了菠菜、糯米粉、飲用水等食材,指導幼兒制作菠菜青團。這些材料源于生活,為幼兒所熟悉,能夠更好地推進游戲進程,獲得理想的教育效果。