新農科背景下長江大學生物技術國家一流本科專業人才培養模式改革與實踐①

謝伶俐, 陳卉, 孫文秀, 魏淑東, 許本波

長江大學 生命科學學院, 湖北 荊州 434025

農業是國家發展之本, 加快新時代新農科建設是高等教育踐行習近平總書記關于“三農”工作和生態文明建設的重要措施, 也是涉農高等院校適應新時代高等教育發展的必然選擇. 新農科建設要求培育卓越農林人才, 著力提升學生的創新意識、創新能力和科學素養, 培養一批高層次、高水平、國際化的創新型人才[1]. 2017年1月, 教育部、財政部、國家發展和改革委員會關于印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)》的通知(教研〔2017〕2號), 開啟了全國高校“雙一流”建設的新征程, 隨后教育部相繼發布了《關于加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》《關于一流本科課程建設的實施意見》等文件, 為加快建設高水平本科教育提供了政策支撐[3]. 2022年1月4日, 中央一號文件正式發布, 文件提出要有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理重點工作, 推動鄉村振興取得的新進展, 農業農村現代化要邁出新步伐, 大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關, 加快發展設施農業, 有效防范應對農業重大災害. 生物技術是對接和服務生物育種、新農科建設的支撐專業. 國家“十四五”規劃明確“基因與生物技術”為七大科技前沿領域攻關領域之一, “生物技術”為九大戰略性新興產業之一. 我國生物技術產業規模居全球第一, 近年來保持年增長12%以上的勢頭, 尤其是其重要組成部分的生物醫藥產業, 增長最為明顯, 我國生物發酵制品、生物基精細化學品及生物基材料等主要生物制造產品年產量超過7 000萬噸[3-5]. 生物技術產業的迅速發展對生物技術、生物工程類專業人才培養提出了新要求, 因此, 研究生物技術專業人才培養模式既是高等院校適應市場需求實現教育改革、提高人才培養質量的有效方法和途徑, 也是促進我國經濟發展、提質增效的關鍵舉措.

長江大學是湖北省屬高校中規模最大、學科門類較全的綜合性大學, 為湖北省重點建設的骨干高校, 是“國家教育強國推進工程”入選高校, 國家“中西部高校基礎能力建設工程”入選高校, 湖北省“國內一流大學建設高校”, 作為省部共建地方綜合性高校, 長江大學努力克服各種不利因素, 強化有限資源, 優化整合, 經過多年努力, 優勢學科整體競爭力和影響力得到大幅度提升.

該校生物技術本科專業設立于1999年, 2012年生物技術專業(生物制藥方向)入選湖北省普通高等學校戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃, 2020年獲批國家一流本科專業建設點. 依托本專業, 現有生物學、生態學2個一級學科碩士學位授權點, 共建作物學一級學科博士授權點; 共建有濕地生態與農業利用教育部工程研究中心、主要糧食作物產業化湖北省協同創新中心、濕地農業湖北省國際科技合作基地、湖北省校企共建生物育種技術研發中心等4個省部級教科研平臺. 為了適應生物技術產業迅速發展對生物技術專業人才實踐創新能力和專業素養的新要求, 推動“新農科”和“雙一流”背景下國家一流本科專業建設點的建設和創新, 本文對長江大學生物技術專業人才培養中存在的問題及改進措施進行探討, 以期進一步完善學校生物技術國家級一流本科專業人才培養模式, 實現以生物技術為紐帶, 全面加強與農業、食品、醫藥、石油、環保行業等相關學科領域的聯系, 培養基礎扎實、專業精深、實踐力強、具有創新精神和國際視野、具備高尚職業道德的高素質生命科學高級人才, 為生物產業的發展和經濟轉型提供人才支持.

1 生物技術新農科人才培養存在的核心問題

1.1 缺乏生物技術新農科人才培養的質量標準和評價體系

生物技術專業是21世紀以來的一門新興學科, 其發展迅速, 在農業、食品、醫藥、石油、環保行業等領域發揮著巨大的作用. 目前, 生物技術已被認為是21世紀科技發展的關鍵技術之一[6-7]. 我校生物技術專業包括生物技術、生物技術(生物制藥)“產業計劃”實驗班(簡稱生物技術(制藥)產)兩個方向, 兩者在人才培養、知識體系、課程設置等方面具有不同的質量標準和評價體系. 如生物技術方向的專業知識由普通生物學、生態學、細胞生物學、遺傳學、微生物學、分子生物學、細胞工程、基因工程原理、蛋白質工程等內容組成, 而生物技術(生物制藥)方向強調的專業知識為藥物化學、藥理學、藥劑學、免疫學、生物制藥工藝學、生物分離工程等. 從課程設置上看, 兩個專業方向特色上分別偏重生物學和藥學, 這就需要對生物技術專業兩個方向進行知識體系的重新梳理, 結合涉農學科、涉農專業、涉農教育創新發展要求, 制定符合新農科人才培養的質量標準和知識體系.

1.2 缺乏生物技術與新農科交叉融合的培養方案和課程體系

新農科建設是我國培養知農、愛農新型人才, 振興高等農林教育的重要舉措[8]. 推進農業農村現代化就是推動我國整個國家的現代化, 隨著現代農業與第二、第三產業的深度融合, 現代農業作為現代技術的重要應用場景快速發展, 現代生物技術、信息技術、工程技術逐漸融入現代農業的各個領域, 其中生物技術是對接和服務生物育種的支撐專業, 對突破種源“卡脖子”瓶頸, 打贏種業翻身戰起到至關重要的作用. 但是, 我校生物技術培養方案的課程體系設計、課程內容和教材與學科發展的前沿有較大差距, 缺乏與現代農業、醫藥等學科間的深度交叉融合; 另外, 現有課程的目標只重視知識的傳遞, 忽視培養新農科解決實際問題的能力. 針對上述問題, 抓住國家一流本科專業建設的契機, 把新農科背景下生物技術產業發展中的宏觀訴求落實到人才培養的細節中去, 實現人才培養目標與產業需求相結合, 課程設置與人才培養目標相結合.

1.3 缺乏完善的就業渠道和就業服務

生物技術在農業、醫藥、食品等方面應用前景廣泛, 國內多數高校都開設了生物技術專業, 每年培養的專業畢業生達數萬人[9]. 近年來, 生物技術專業畢業生面臨的就業壓力巨大, 形勢嚴峻. 造成這種狀況的主要原因是國內生物科技產業發展不成熟, 而各高校普遍開設生物技術專業導致該專業畢業生數量巨大, 學生就業難、薪酬低、專業不對口等問題不斷凸顯, 這不僅困擾著該專業的學生, 也困擾著該專業的教師, 更困擾著力培養創新人才的學校. 如何辦好涉農院校生物技術專業, 怎樣改變專業就業現狀, 為鄉村振興輸送優質的人才成為當下該專業發展的重中之重. 在此背景下, 如果不能形成完善的就業渠道和就業服務, 將會直接影響學生選擇生物技術專業的意愿, 引發資源分配不均衡, 專業無法可持續發展等問題.

2 完善生物技術國家一流本科專業新農科人才培養體系的主要措施

為了積極發揮生物技術在新農科建設中的作用, 依據長江大學“以立德樹人為根本任務, 走內涵式發展道路, 把服務區域經濟發展和國家重大需求作為價值追求”的辦學指導思想, 堅持“以學生為中心”, 遵循“行業指導、校企合作、分類實施、形式多樣”的原則, 生物技術專業人才培養工作在廣度和深度上進行了全面布局. 通過深化課程體系改革, 推進課堂教育改革, 加強創新創業教育, 以學校與行業企業聯合培養為平臺, 以課程體系與教學內容改革以及教學方法與形式改革為核心, 設立創新人才實驗區或實驗班、創新班、冠名班等形式, 積極探索具有專業特色的人才培養模式.

2.1 構建新農科特色“雙方向”人才培養體系

生物技術的核心內容覆蓋生物、醫學、食品、環境等諸多領域, 均與“新農業、新鄉村、新農民、新生態”建設理念緊密聯系. 要充分考慮生物技術“交叉性”“前沿性”“實踐性”和“新穎性”的特點, 在教育部積極推進新農科建設大背景下, 以建設一流本科教育、培養一流人才為目標, 按照“夯實基礎、拓寬視野、優化結構、突出特點、強化實踐”的改革思路, 加強產業調研, 修訂完善人才培養目標[10-12].

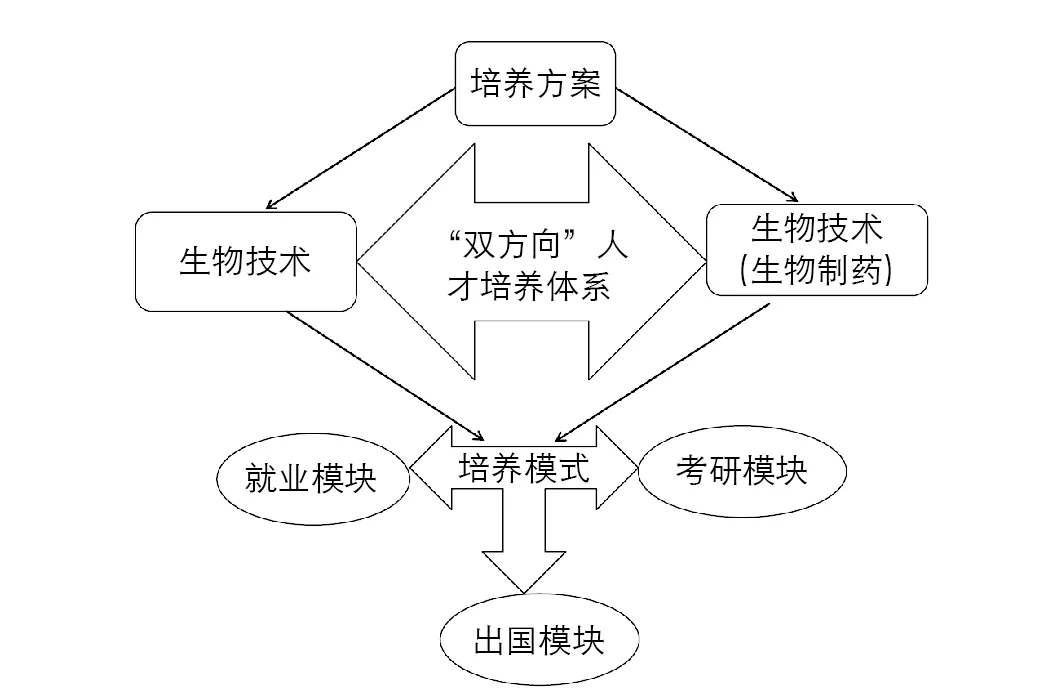

圖1 “雙方向”人才培養體系

為進一步科學制定生物技術、生物技術(生物制藥)產兩個方向的人才培養標準, 我校生物技術專業根據辦學實際情況, 充分考慮兩個培養方向不同的側重點, 對生物技術產業界進行了大量的調查, 深入分析了產業界對生物技術包括生物制藥方向人才的要求, 選擇神農架國家公園、華大基因、宜昌東陽光藥業股份有限公司、宜昌人福藥業有限責任公司、安琪酵母股份有限公司等50余家與生物技術相關的企事業單位作為研究對象, 采用問卷、座談、數據收集、文獻查閱等形式, 了解各單位發展歷史、現狀、生產、市場、研發、供應鏈等核心指標, 以及生物技術產業崗位類型、崗位職責、人才供需關系、技能要求、職業發展等狀況, 分析生物技術產業現存的人才缺口和需求特征. 與此同時, 對國內外典型傳統生物技術相關院系、專業、課程、教材、師資等進行了調查, 結合我校生物技術專業“堅持協同育人、堅持教育國際化、保持生物制藥特色鮮明、擴大社會服務品牌效應”的專業特點, 構建了通過各種教育方式、教學活動培養學生健全的人格, 使其成為具有高素質人才所具備的人文修養, 掌握生物技術的基本理論、基本技能、思維能力, 能在農業、園藝、醫藥、化工、生物能源、環保等領域從事與生物技術相關工作的高素質復合型人才, 為新農科發展和鄉村振興做出應有貢獻的“雙方向”人才培養體系(圖1). 在構建“雙方向”人才培養體系過程中, 充分考慮學生畢業后的擇業選擇, 實行個性化的培養模式, 并根據就業模塊、考研模塊、出國模塊等不同需求, 設立培養內容. “雙方向”新農科人才培養質量標準體系的構建, 有助于形成適用于生物技術新農科創新人才培養的育人理論.

2.2 創新人才培養模式, 優化人才培養方案

2.2.1 堅持價值引領, 構建全員協同“三全育人”人才培養模式

圖2 全員協同“三全育人”培養模式

在深刻認識新農科建設重大意義和涉農高校新時代使命的基礎上, 以社會主義核心價值觀為引領, 培養學生的家國情懷、法治意識、社會責任、文化自信、專業自豪、人文情懷等人文素養[13-14]. 抓住高校培養什么樣的人、如何培養人以及為誰培養人這個根本問題, 圍繞立德樹人的中心環節, 將思想政治工作貫穿教育教學全過程[15], 加強師德師風建設, 結合育人目標, 積極融入思政元素, 使之與專業知識相結合, 構建“全員育人、全程培養、全方位協同”的“三全育人”相結合的人才培養體系, 潛移默化地完成人文素養的培養, 拓寬新農科人才的育人維度, 實現培養具有農業生物技術創新創業人才的目標. “三全育人”體系中, 學業導師主要承擔學業輔導和通識教育等工作; 專職導師由學院領導及輔導員擔任, 負責文化建設及學生的日常教育管理工作; 朋輩導師由優秀黨員干部、優秀校友擔任, 負責生活幫扶和職業發展引導等(圖2). 全員協同, 構建“以學生為中心”的育人體系.

2.2.2 堅持以學為本, 構建“產、學、研”一體化的課程主脈絡

當前, 以市場為導向、以企業為主體的“產、學、研”合作模式的發展對發揮高校、科研機構和企業資源的優勢互補, 實現科技成果的產業化, 促進科研活動的不斷深入等都起著積極的推動作用. 產學研一體化, 是現階段生物技術產業發展過程中一種新型的人才培養模式[16], 生物技術專業人員需具備較高的綜合素養、實踐操作能力等.

為實現新農科人才培養目標, 針對原有課程只重視知識傳遞, 而忽視解決復雜問題的能力及實踐應用能力的問題, 學校積極進行教學改革. 通過構建“產、學、研”一體課程主脈絡, 對學生進行針對性的訓練, 將課程分為通識教育課程、學科基礎課程、專業核心課程、專業選修課程、通識選修課程, 同時, 根據生物技術專業特點, 將專業課程分為群體(生態學)、個體(植物生物學、動物生物學、微生物學、生理學、生物化學、遺傳學)、組織、細胞(細胞工程、細胞生物學、細胞遺傳學)、分子(分子生物學、基因工程、蛋白工程、生物信息學)和實驗技能幾個模塊, 優化課程體系, 構建課程主脈絡, 使學生易學易懂; 重視實踐教學, 將傳統的動植物學實驗、分子克隆實驗等實驗教學課程調整為實驗與實踐相結合的形式, 增設動植物野外實習、藥廠及產品質量控制認知實習等實踐課程, 在學好理論知識的基礎上培養學生較強的實踐能力; 積極促進教學實習基地建設, 分別與宜昌東陽光藥業股份有限公司、人福醫藥集團股份公司、安琪酵母股份有限公司、湖北回盛生物科技公司等多家單位簽訂教學實習基地協議, 強調以實習基地為平臺, 構建“產、學、研”一體化實踐教學體系, 共同指導實習, 達到實習、就業無縫對接(圖3).

圖3 “產、學、研”一體化實踐教學體系

2.2.3 堅持需求引領, 構建符合新農科產業需求的特色人才培養模式

由于高校畢業生規模迅速擴大, 且隨著國家產業結構調整升級, 高校畢業生的就業競爭更加激烈, 就業壓力十分突出. 因此在人才培養過程中, 學校生物技術專業主動適應形勢, 拓寬畢業生就業渠道, 改善就業環境, 完善就業服務體系. 在人才培養過程中充分調研生物行業重點企業需求, 發揮企業的智慧, 注重用人單位對畢業生質量的信息反饋, 與企業聯合育人. 以就業為導向制定課程體系, 緊密對接社會和行業需求, 將學分制的教學管理模式引入教學體系, 為學生選擇課程模塊和成才路徑提供機會, 促進學生個性的發展. 與湖北利眾種業科技有限公司、湖北荊品油脂有限公司、中墾錦繡華農武漢科技有限公司、唐山怡安生物工程有限公司、北京博爾柯生物科技有限公司等多家單位簽署了校企合作協議, 進一步研究并形成適應生物技術產業要求的人才培養方案, 打通學校與用人單位的“最后一米線”.

3 改革后生物技術國家一流本科專業建設初具成效

在新農科建設背景下, 學校生命科學學院抓住國家一流專業建設契機, 修訂了生物技術專業人才培養方案和模式, 在人才培養質量方面取得了較好的成績.

3.1 根據新農科需求, 完善人才培養方案

2010年, 湖北省教育廳印發《關于實施湖北省普通高等學校戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃的通知》, 2012年, 教育部組織實施了“中西部高校基礎能力建設工程”, 學校提前啟動“十三五”專業建設規劃的編制工作, 組織相關教師到武漢大學、華中農業大學、湖北大學等高校, 以及中國農業科學院作物科學研究所、貴州省煙草科學研究院、宜昌東陽光藥業股份有限公司等企事業單位走訪調研, 深度分析國內外一流大學專業建設經驗, 結合企業需求與自身實際, 形成了學校“十三五”專業建設與發展規劃. 根據轉變教育思想、更新教育觀念、改革人才培養模式的總要求, 優化課程體系, 改革教學內容, 構建適應“互聯網+”背景下生物技術專業人才培養模式, 培養“寬口徑、厚基礎、強能力”、具有創新精神和創新能力的高級專門人才.

在此基礎上, 根據新農科建設要求和湖北省生物產業發展規劃, 將學校生物技術人才培養方案分為兩類, 分別為生物技術專業人才培養方案、生物技術(生物制藥)人才培養方案(表1). 在課程設置上充分考慮傳統生物技術專業與生物技術(生物制藥)方向的區別與聯系, 除相同課程, 如必修課生物技術專業開設生態學、植物生物學、動物生物學、遺傳學, 生物技術專業(生物制藥)則開設藥理學、藥物化學、發酵工程、藥劑學、生物制藥工藝學; 實踐課程中, 生物技術(生物制藥)增設藥廠及產品質量控制認知實習、發酵工程綜合實驗; 選修課中生物技術專業開設發育生物學、生物多樣性及保護、基因組學、環境生物技術等, 而生物技術(生物制藥)則開設生物藥學研究進展、藥事管理學、現代新藥研究與申報、藥物分析、生物藥物質量控制與評價等與制藥密切相關的課程.

表1 改革后人才培養方案簡介

3.2 改善了師資隊伍不穩定、結構欠合理等現狀

要想培養出優秀的學生就必須擁有一支優良的師資隊伍. 學校生物技術專業堅持引育并舉, 通過人才引進和人才培養, 構建了一支年齡梯隊合理、學科分布全面, 既能進行科研, 又能教學的學科、專業及課程一體化師資隊伍. 截至2021年底長江大學生物技術專業共有專任教師21人, 其中教授6人, 副教授9人, 具有博士學位的教師18人, 博士生導師4人, 湖北省“楚天學者計劃”特聘教授1人, 湖北省“百人計劃”1人, 入選湖北省新世紀第二層次人才1人, 國務院政府特殊津貼專家1人, 入選長江大學“長江人才計劃”杰出人才1人、菁英人才3人, 學緣結構好, 是一支專業水平高、創新意識強、教學經驗豐富的師資隊伍(表2). 通過改革, 基本解決了師資隊伍不穩定、結構欠合理等問題, 構建了生物化學、遺傳學、細胞生物學、分子生物學等多支人員相對穩定、專業水平較高、結構合理的教學團隊. 在教學過程中, 積極發揮教學能手、師德標兵等優秀教師的引領作用, 將教學培訓與教學競賽相結合, 將科研與教學實踐相結合, 努力提升教師業務水平, 截至2021年底, 學生網上評教優秀率高達95%以上.

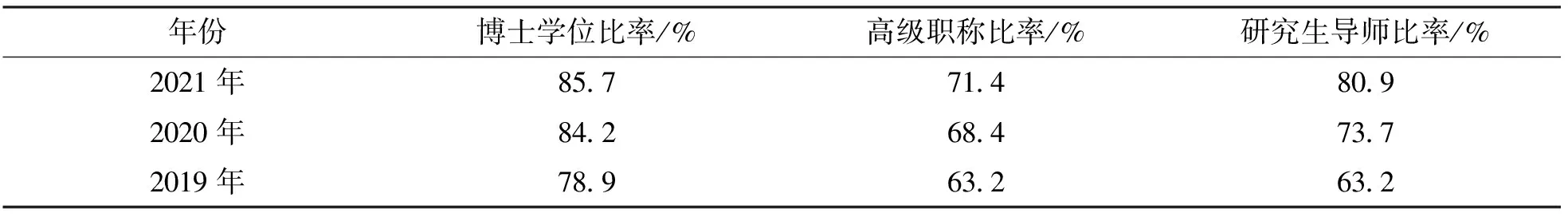

表2 2019-2021年生物技術專業師資變化情況匯總

在教師隊伍培養過程中, 注重“雙師型教師”的培養[17], 促進教師成長同時積極服務地方經濟. 近年來, 學校生物技術專業在雙師型教師的培養過程中, 充分利用湖北省、荊州市科技特派員制度, 發揮自身特長, 勇擔“強農興農”時代重任, 選派思想政治扎實、專業知識扎實的教師服務鄉村振興工作, 深受科技管理部門和企業好評, 如熊濤教授榮獲“湖北省先進科技特派員”榮譽稱號. 企業歷練, 既服務了企業, 也將老師的科研與企業需求進行了有機融合, 2021年達成校企合作項目“非糧生物能源關鍵技術聯合研發合作協議”“高油酸油菜產業化產學研合作協議”, 合同經費200萬元.

3.3 結合科研優勢, 突出專業特色, 激發學生興趣

近年來, 根據新農科建設要求, 圍繞國家戰略需求, 生物技術專業教師積極投入到獸醫公共衛生、生物育種等新農科核心教科研工作中, 實現了農工、農理、農醫等深度交叉融合, 獲得國家技術發明二等獎1項, 湖北省技術發明二等獎1項, 山東省專利獎一等獎1項, 青島市科技進步獎1項; 獲批二類、三類新獸藥各1個, 選育水稻新品種2個, 油菜新品種4個; 在《The Journal of the Alzheimer’s Association》《Plant Biotechnology Journal》《Trends in food Science and Technology》等刊物發表多篇高水平研究論文. 借助本專業教師在科研上的顯著進步, 利用國家推出的大學生創新創業訓練計劃, 學院適時推廣和應用本科生導師制模式、本科生“3+1+2”培養模式(本科3年, 第四年完成本科學習和研究生課程學習, 研究生2年), 激發學生學習興趣, 提高培養質量. 本科生進校適應一年后, 在二年級上學期根據學生學習興趣進入各科研團隊, 進行科研技能訓練, 直至獨立或團隊承擔各級大學生創新創業訓練計劃項目; 在大三上學期, 根據學生情況和興趣, 選拔“3+1+2”培養人選. 學生的理論知識和實驗技能得到顯著提高, 越來越多的學生以科研助手的形式進入到相關教師的實驗室開展科學研究, 參加大學生創新創業實驗和學科競賽的學生也日益增多, 并取得了較好的成績. 大學生創新實驗計劃項目立項數從2017年的3項上升到2021年的11項; 參加全國大學生生命科學創新創業大賽、全國大學生生命科學競賽、全國大學生英語競賽、湖北省大學生生物實驗技能競賽并獲獎, 其中省級C類個人獎一等獎、二等獎各1項, 三等獎3項, 省級C類團體獎二等獎1項(2021年).

3.4 充分利用國內外資源, 提高學生培養質量

在人才培養過程中, 以專業為根本, 結合新農科人才培養要求, 以培養學生的“知識-能力-素質”為主線, 大力引進校外資源, 注重教學實踐、科研實踐、生產實踐, 通過多元合力力保人才培養質量. 近年來, 學校先后與武漢大學、中國農業科學院作物科學研究所、宜昌東陽光藥業股份有限公司等50多家單位開展校校合作、校地合作、校企合作, 學生在大學期間可在“雙一流”建設高校、國家級科研單位、知名企業等進行實習實訓, 完成部分實踐課程, 甚至完成畢業論文. 堅持國際化, 實施優秀學生海外游學計劃, 近3年, 生物技術專業17名本科在讀生赴捷克赫拉德茨·克拉洛韋大學等高校學習, 其中本科生鄧瑩赴捷克赫拉德茨·克拉洛韋大學參加國際游學項目, 與Kuka教授合作, 在食品領域頂刊《Trends in Food Science & Technology》上發表了學術論文.

生物技術專業近3年培養畢業生262名, 畢業生主要在高校、科研院所、國家機關等單位從事教學、研究、研發、經營和管理等工作. 近3年來, 考研錄取率超過25%, 大部分學生考上復旦大學、中國農業大學、西南大學、中國農科院等“雙一流”建設知名高校或國家級科研單位繼續深造. 除2020年受新冠肺炎疫情影響外, 每年就業率超過90%(表3), 大部分學生在世界500強、國內知名企業工作, 如中糧集團、正大集團、武漢華大基因科技有限公司、青島易邦科技有限公司等, 畢業生培養質量跟蹤調查顯示, 生物技術專業畢業生工作狀態良好, 上進心強, 用人單位對本專業畢業生的專業水平及職業素養認可度高.

表3 2019-2021屆生物技術專業畢業生就業情況匯總

3.5 加強校地合作, 服務地方經濟發展

近年來, 學校生物技術專業牢記新農科建設要求, 以強農興農為己任, 積極服務地方經濟建設, 持續提升服務鄉村振興能力, 先后與湖北省荊州市荊州區、沙市區、江陵縣、松滋市、洪湖市、石首市, 及宜昌市遠安縣等簽署戰略合作協議, 分類籌建產業研究院, 以智力支持企業的發展, 與石首市人民政府共建全國農業科技先行縣; 依托“湖北省‘515’油菜產業科技服務行動”等項目, 許本波教授團隊同石首市農業農村局組織實施了優質油菜高產高效萬畝示范基地, 采用“華油雜62”等優質油菜品種, 集成“種肥藥機”一體化生產體系, 推廣油菜免耕飛播、稻草全量還田、新美洲星拌種等技術, 協同油菜“345”技術、“三化”技術, 全面提高油稻單產和品質, 通過科技水平的不斷提升, 促進了油菜生產提質增效; 榮俊教授攻克基因工程疫苗技術難題, 打破壟斷, 成功研究出我國首例有自主知識產權和實際應用價值的傳染性法氏囊病基因工程亞單位疫苗, 主持設計了我國第一條原核細胞表達的動物基因工程亞單位疫苗生產線和生產工藝, 并研究出國內首例、也是國際首例用原核細胞表達的豬圓環病毒類病毒顆粒疫苗; 2020年, 榮俊教授帶領科研團隊選擇新疫苗研發五條路線之一的重組亞單位疫苗路線, 利用自身優勢, 積極投身新冠肺炎疫苗研發工作; 趙福永副教授主持的“野皂莢的南方高產栽種技術及種質改良研究”項目落戶湖北省宜昌市興山縣水月寺鎮長江大學幫扶村鄭家埫村, 目前, 該項目進展順利, 可以預見, 野皂莢項目在不久的將來就可以實現山區荒地綠化, 促進農民增產增收.

4 結論

在我國新農科建設背景下, 長江大學生物技術專業抓住國家一流專業建設契機, 積極思考和應對生物技術產業高速發展對生物技術專業人才培養提出的新要求, 通過總結自身發展經驗、調研生物相關產業發展和人才需求, 建立了適應生物技術產業發展、面向新農科的育人體系和評價標準. 在教學內容中融入思政元素, 使學生在學習專業知識的同時進行德育教育, 強化服務“三農”的使命擔當; 加強校企合作, 加深學生對專業知識的理解和綜合利用, 實現“雙一流”背景下新農科人才培養目標與專業學習的有效銜接.