不同拔牙方式矯治對青少年安氏Ⅱ類1分類錯 患者軟硬組織側貌特征及上切牙舌傾角度的影響

潘銘杰,車興奇,胡笛

安氏Ⅱ類1分類錯 是因患者牙齒或骨骼在生長發育過程中受多種因素影響導致的錯 畸形,臨床表現為上頜前牙向唇側傾斜,磨牙遠中關系,可伴不同程度上頜前牙前突、前牙深覆蓋、深覆 及開唇露齒等[1]。正畸治療是安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者常用的矯正手段,可緩解錯 畸形,促進牙齒、頜骨及面部組織形態位置關系相協調,調整患者側貌向前凸出狀態,進而提高患者顏面部美觀[2]。當前對安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者的治療研究主要集中于非拔牙功能矯正,但對于常用拔牙方式尤其是拔除四顆第一前磨牙與拔除兩顆上頜第一前磨牙和兩顆下頜第二前磨牙對治療安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者的對比研究相對較少[3]。本研究探討不同拔牙模式對安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者軟硬組織側貌特征和上切牙舌傾角度的作用,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2018年1月至2020年1月于寧波北侖口腔醫院接受正畸治療的安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者150例。診斷標準[4]:經X線檢查和臨床癥狀確診為安氏Ⅱ類1分類錯 畸形。納入標準:(1)符合診斷標準,(2)無顏面部和口腔疾病,(3)直絲弓矯正器,(4)患者知情同意且能自主配合。排除標準:(1)已接受過正畸治療,(2)外傷導致牙齒嚴重缺損,(3)遺傳性疾病或其他功能器官障礙。150例患者按不同拔牙方法分為A組和B組各75例,A組男39例,女36例;年齡12~16歲,平均(14.0±1.9)歲;病程11~17個月,平均(13.94±2.71)個月。B組男38例,女37例;年齡12~15歲,平均(13.7±1.9)歲;病程11~16個月,平均(13.87±2.64)個月。兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法 兩組均進行拔牙治療,A組拔除兩顆上頜第一前磨牙和兩顆下頜第二前磨牙,B組拔除四顆第一前磨牙。治療前常規臨床檢查和影像學檢查,進行全口潔治,指導患者保持口腔衛生清潔。局部麻醉后按照不同模式開始拔牙,使用無菌鉗夾住牙齒進行頰舌向搖動,同時輔以小幅度扭轉,最后向上、頰側和遠中方向進行牽引拔除,按此方法依次拔除四顆第一前磨牙、兩顆上頜第一前磨牙和兩顆下頜第二前磨牙。拔牙后均使用MBT直方絲弓托槽(杭州奧杰醫療器材有限公司生產)進行固定矯正,初期根據治療過程按照由軟到硬、由粗到細更換弓絲整平并排齊牙列;中期按照滑動法關閉拔牙留下的間隙并調整中線,同時配合Ⅱ類牽引。治療后期調整牙弓形態,精準調節咬合關系。

1.3 觀察指標 治療前及治療12個月后分別采用X線頭影測量分析軟硬組織變化[5]:所有測量均由同一操作者進行,測量值為連續3次測量的平均值。(1)硬組織測量:A角度測量指標(U1-NA):測量范圍為上中切牙長軸與鼻根點-上牙槽座點連線相交的前下角;Pg-NB:即為頦前點至鼻根點和下牙槽座點之間連線的垂直距離;NA-PA頜突角。B線距測量項目:覆蓋(Overjet),測量范圍是上下牙切緣之間的垂直距離;A-NP:上牙槽的座點至面平面的垂直距離。(2)軟組織測量:A角度測量指標(FCA):測量范圍為額點與鼻下點連線和鼻下點與軟組織的頦前點連線的后交角;B線距測量項目為軟組織上面高(stUFH):即額點到鼻下點之間的距離;軟組織下面高(stLFH):鼻下點到軟組織頦下點之間的距離。(3)臨床療效:采用PAR指數[6]進行正畸療效的判斷,PAR指數包含5個具體項目,即上下頜排列、咬合、覆蓋、覆 及中線水平。每一項得分乘以各自權重值并相加為PAR指數總分。總分越高表示錯 畸形越嚴重。根據PAR值減少率和分值減少量對錯 畸形改善的臨床治療效果進行評定,顯效:PAR總分減少>22分,錯 畸形明顯改善;有效:PAR值減少率>30%,錯 畸形得到一定程度的改善;無效:PAR指數較少率<30%,錯 畸形未得到改善。(4)自尊水平:采用自尊量表(SES)[7]對患者進行評分,該量表共10個問題表述,采用4級評分法,每個表述評分1~4分,總分10~40分,分值越高代表患者自尊程度越高。

1.4 統計方法 采用SPSS 21.0統計軟件進行數據分析,計量資料以均數±標準差表示,采用t檢驗;計數資料采用2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

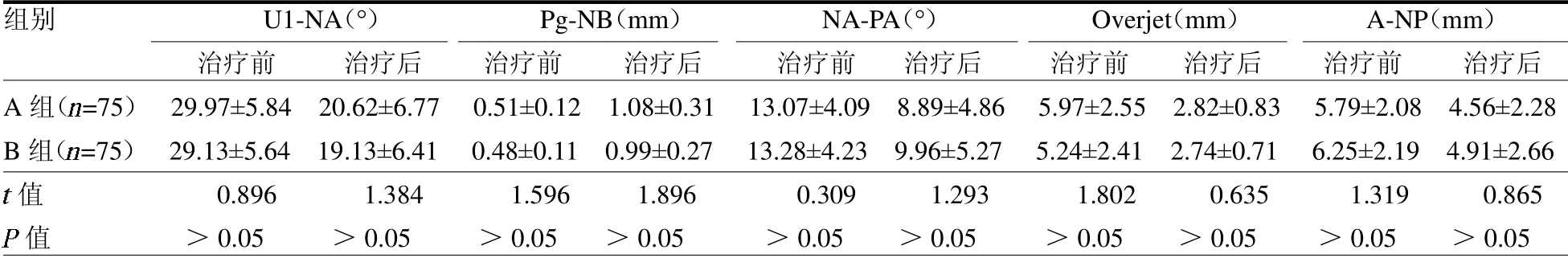

2.1 兩組硬組織測量指標比較 兩組治療前后U1-NA、NA-PA、Overjet和ANP差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組硬組織測量指標比較

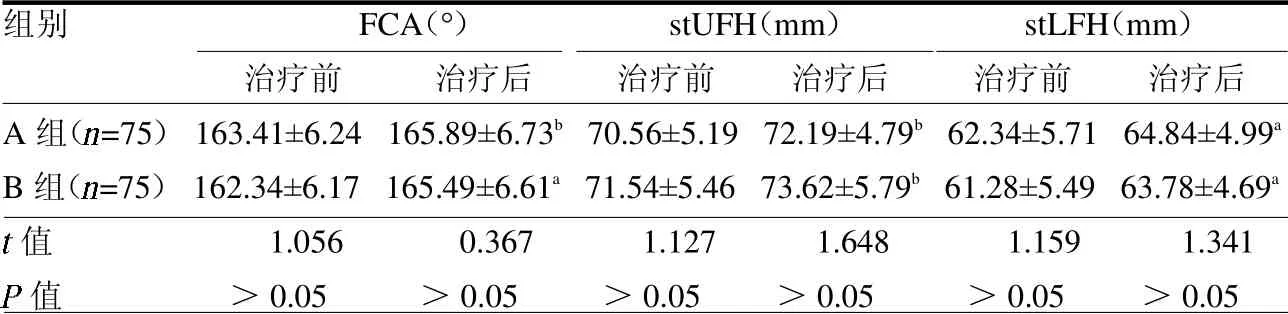

2.2 兩組軟組織測量指標比較 兩組治療前后FCA、stUFH及stLFH差異均無統計學意義(均P>0.05),見表2。

表2 兩組軟組織測量指標比較

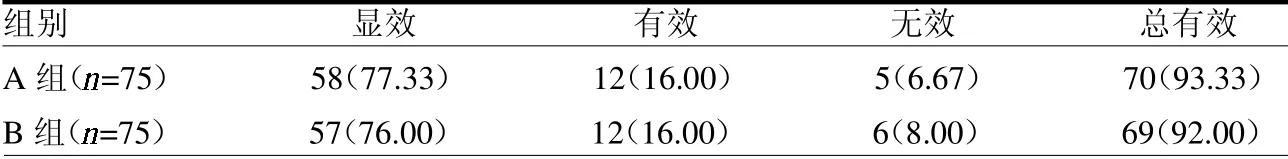

2.3 兩組臨床治療效果比較 兩組臨床治療有效率差異無統計學意義(2=0.098,P>0.05),見表3。

表3 兩組臨床治療效果比較 例(%)

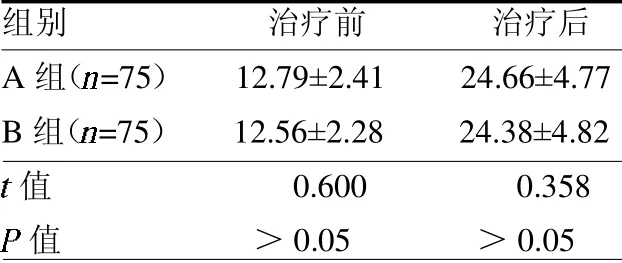

2.4 兩組SES評分比較 兩組治療前后SES評分差異均無統計學意義(均P>0.05),但兩組治療后SES均較治療前升高(均P<0.05),見表4。

表4 兩組SES評分比較 分

3 討論

安氏Ⅱ類錯 按照錯 類型又可叫做遠中錯 ,其主要表現為上下頜骨以及牙弓的近中及遠中關系的不協調,具體又表現為下頜及下牙弓居于遠中關系。根據前牙向唇側傾斜還是舌側傾斜又可分為兩類,其中安氏Ⅱ類1分類錯 在臨床較2分類更為常見,在青少年中的發病率較高[8]。安氏Ⅱ類1分類錯 治療方法的選擇一直是正畸領域關注的重點,不同方式的拔牙治療均有利于上頜前牙的內收,對于改善軟硬組織側面凸度和深覆 都有明顯作用[9-10]。

本研究結果顯示在硬組織側貌與上切牙舌傾度方面,兩組治療后U1-NA、NA-PA、Overjet和A-NP較治療前均減小、Pg-NB增大,但兩組治療后上述指標差異均無統計學意義(均P>0.05)。這說明兩種拔牙方式均可改善上切牙舌傾度、頜突角和上槽牙凸出程度,同時增加頦部前移程度,而且兩種拔牙方式對硬組織側貌和舌傾度的影響無明顯差異。筆者認為上頜前牙經過內收以后,上牙槽座點向后改建,同時患者頦部向前生長發育前移,可改善Ⅱ類面型上下頜骨近、遠中關系的不協調及上頜前凸下頜后縮,促進畸形面型恢復正常。另外兩組治療后覆蓋即Overjet都較治療前減小,雖然兩組治療后差異無統計學意義(>0.05),但與治療前相比,A組減小幅 度([3.16±1.07)mm]較B組([2.89±1.07)mm]更大。分析原因可能為對照組拔除下頜第二前磨牙即第二雙尖牙患者初始覆蓋較大,需擴大減小面積才有可能使上下前牙之間對應位置趨近正常。在軟組織側貌方面,兩組治療后FCA、stUFH及stLFH均較治療前增大,但兩組治療后上述指標差異均無統計學意義(均P>0.05)。這說明兩種拔牙模式均可促進面型角增大,使錯 畸形患者軟組織上、下面高趨于正常面型,這可能與軟組織形態和位置水平很大程度上由硬組織所決定有關,硬組織上頜內收且頦部前移能夠促使軟組織凸度變小,緩解軟組織側貌的凸出程度,但同時也應結合軟組織自身的厚度、形態和發育程度等因素綜合考慮。

本研究結果顯示兩組治療后臨床治療有效率差異無統計學意義(P>0.05),這說明兩種拔牙方式均可以促進安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者磨牙回歸正常遠中關系,使上切牙舌傾度增加,改善深覆蓋或深覆 。兩組治療后SES評分較治療前一定程度的提高,但提高程度有限,距離高自尊水平還有較大差距,原因可能在于不論哪種拔牙方式都會使患者因拔除牙齒造成形象缺憾,而拔牙后長時間佩戴功能矯正輔助牙具會給患者造成一定的形象負擔。

綜上所述,兩種不同拔牙模式均能改善患者軟硬組織側貌凸度和上切牙舌傾度,促進上頜內收和下頦前移,使磨牙遠中關系回歸正常,促進青少年安氏Ⅱ類1分類錯 畸形患者恢復正常面型。