癸卯年話兔

張田

“小白兔白又白,兩只耳朵豎起來,愛吃蘿卜愛吃菜,蹦蹦跳跳真可愛”,這首描寫小白兔的童謠,可謂家喻戶曉。長相可愛的兔子作為家庭飼養的寵物之一,深受兒童們的喜愛。為什么開頭就提這首童謠?因為今年是農歷癸卯年,卯即是十二生肖中的免,下面我們就來談談有關兔的來龍去脈、趣聞瑣話。

小兔考古

兔子廣泛生活于世界各地,根據發現的化石,可將其歷史追溯到4000萬至5000萬年前。在我國內蒙古的二連浩特,發現了遠古道森兔,距今約5300萬年前,它們生存于早始新世晚期,是目前世界上發現最早的兔子化石,它的出現代替了我國河南所發現的距今已有4600萬年歷史的河南盧氏兔,成為了“世界第一兔”。

中國是最早最原始兔形類的原始產地,但我國并沒有野生穴兔,也就是說我們現在所看到的家兔均屬于“進口產品”,世界所有馴養的家兔均來源于歐洲野生穴兔。雖然中國沒有“國產”家兔,但我國是飼養兔子最早的國家之一。大約在公元600年,法國僧侶才將野兔馴化,而我國在距今3000多年前的商代婦好墓中,就已經出土了兔形的玉雕佩飾。但不少專家對商代就已培育出家兔的說法持懷疑態度,認為中國飼養家兔的歷史,始于2000多年前的“絲綢之路”,歐洲的穴兔通過“絲綢之路”進入中國后,作為宮廷玩物慢慢培育成為了家兔。

古兔瑞獸

歐洲穴兔進入中國的時間雖然很早,但其數量并不多,當時人們常見的還是中國野兔。中國野兔毛色多為灰褐色及沙黃色,白色的極少,生活在北京地區唯一一種野兔——草兔,其皮毛仍是黃褐色,因此在古代出現異色皮毛的兔子,即視為瑞兆。宋代成書的《瑞應圖》中記載:“赤兔大瑞,白兔中瑞。”赤兔的出現,代表了王者盛德。從各種文獻記載中很難看到發現過赤兔,但這不代表著世界上就沒有紅色的兔子,在非洲各地分布著一種紅褐色皮毛的兔子,這種兔子按分類屬兔科中的紅兔屬,盡管它們最為貼近赤兔的描寫,但這種兔子從未有來過中國的記載。

歷朝歷代作為瑞獸進貢還是白兔。《抱樸子》:“兔壽千歲,五百歲其色白。”白兔不僅是瑞獸,還代表了長壽。像明朝嘉靖時期,地方就多次進貢白兔,嘉靖皇帝最為迷信這些祥瑞之兆,對于白兔特別重視,如果宮中畜養的兔子生子,不僅要昭告太廟,還要讓文武百官上表以示慶賀,嘉靖四十三年(1564)五月十八,宮中白兔生子,內閣首輔大臣徐階率百官上表慶祝。

兔子不僅是吉祥的象征,還因其可愛的外形和機敏的性格深受人們的喜愛,眾多兔形出土文物都能證明這點。如,安徽含山凌家灘遺址出土的兔形飾,此飾物距今已有5000多年的歷史,它是我國目前發現最早的兔形飾。1992年在山西省臨汾市曲沃縣北趙村的晉侯墓中,發現了一個背部有喇叭形口的匍匐狀兔尊,這件以兔為器形的尊,在青銅器中尚屬首次發現,它造型獨特,神態逼真,是山西博物館的鎮館之寶。觀復博物館內藏有一件魏晉時期的青銅錯金兔符,兔符與虎符作用相同,是傳達命令或調兵時所使用的信符。據文獻記載,兔符多出現于唐代,唐高祖李淵為了避祖父李虎之名諱,將虎符改為了魚符或銀兔符,這件造于魏晉時期的兔符極為罕見。除了這些物品外,兔子的形象還用于生活中的各種器物之上,如鈕印、擺件、服飾、兒童玩具以及瓷器等。兔紋瓷器大約出現于元代,流行于晚明至清初,官窯及民窯均有生產,其中以藏于故宮博物院的元代釉里紅劃花兔紋玉壺春瓶最為出名。釉里紅發明于元代,因其制作難度大,燒制不易成品,產量極低,傳世較少,珍貴無比。

古人變兔為寶

別瞧兔子個頭兒雖然不大,但它全身都是寶,從內臟到皮毛,甚至糞便都可以利用。兔皮是鞣制輕型皮革的好原料。兔毛可以制作毛筆,據《博物志》記載:秦朝大將蒙恬用狐貍毛和兔毛制成了第一支毛筆,但根據考古發現,我國最早的實物毛筆出土于湖南省長沙市一座戰國晚期的楚墓之中,它是一枝用兔箭毛制成的毛枝。兔毛筆,采用的是山兔背項之毛制成,因其顏色成黑紫色,又稱紫毫,其質地較硬,寫出來的字遒勁有力,深受書法家們的喜愛,以安徽宣城的紫毫筆最為出名,但由于山兔越來越少,其價格也是不菲。白居易曾有詩寫到:“每歲宣城進筆時,紫毫之價如金貴。”北京琉璃廠戴月軒所制的紫毫筆,受到了眾多名人的喜愛,其中就有我們敬愛的周總理。

除了皮毛外,兔子的肉、皮、肝、腦、血、糞皆可入藥,其中以兔腦丸最為知名。在醫學昌明的今天,婦女如遇難產,可以通過手術來解決,但在過去婦女難產的死亡率是極高的,以兔腦為原料制成的兔腦丸,是催生的“神藥”。清光緒十五年(1889)《同仁堂藥目》,婦科門、催生兔腦丸下明確記載了其功效:“療婦人生理不順,產育艱難……但臨產腹大痛時再用藥一丸神效。”據同仁堂的工作人員回憶,制作這種兔腦丸,通常要在春秋二季,先將捕捉來的野兔放于院中奔跑,約20 分鐘后剁其頭,目的是為了讓兔頭部充分地充血,這樣做出的兔腦丸才有力量。經過科學的研究,兔子經過劇烈活動后,其腦垂體后葉素會大量產生兩種不同的激素,一種激素可以催產,另一種可以止痛,因此兔腦丸是一種非常有效的催產藥,它比西醫研究的催產素早了好幾百年(宋代就已經有用兔腦催生的成方)。舊時,每到臘月初八,京西大紅門鎮都有獵兔制藥的習俗。由于收集兔腦過于血腥,再加之現代科學技術的發達,催生止痛的方法很多,故兔腦丸現在已經在市場上銷聲匿跡了。

老北京民俗中逸逝的兔子

要說起與兔兒相關的民俗,大家第一個會想到的就是八月十五中秋節。除了中秋節外,北京地區的三月初三上巳節和九月初九的重陽節,也都曾與兔兒相關,但這些風俗可能過于小眾,所以隨著時間的流逝,它們已經消逝在人們的生活之中了。

公元938年,遼太宗將今北京西南的廣安門一帶,定為“南京幽都府”,北京成為了遼代的一座陪都。遼是由游牧民族契丹人所建立,雖然他們深受漢人的影響,但遼人依舊保持尚武的“天性”。三月三上巳日,春暖花開正是打獵的好時節,遼人在這一天有射兔的習俗,并定為國俗。據《燕京雜記》載:“遼俗,三月三日以木雕為兔,分兩朋(棚),走馬射之,先中者勝,負者下馬跪進勝者酒,勝者于馬上接盞飲之。”

九月初九重陽節,漢族有登高、佩茱萸、吃花糕、敬老之習俗。除了這些,在北京地區還曾流行過重九吃兔肉的習俗,這個風俗可能和遼金等這些游牧民族有關。據《遼史》載,遼代有重九射虎的風俗,在游戲結束后,人們會飲菊花酒,吃鹿舌醬拌的生兔肝。遼人重九食兔的習俗一直保持到了明清,《日下舊聞考》中記載:“重陽前后,設宴相邀,謂之迎霜宴。席間食兔,謂之迎霜兔。”

中秋與玉兔

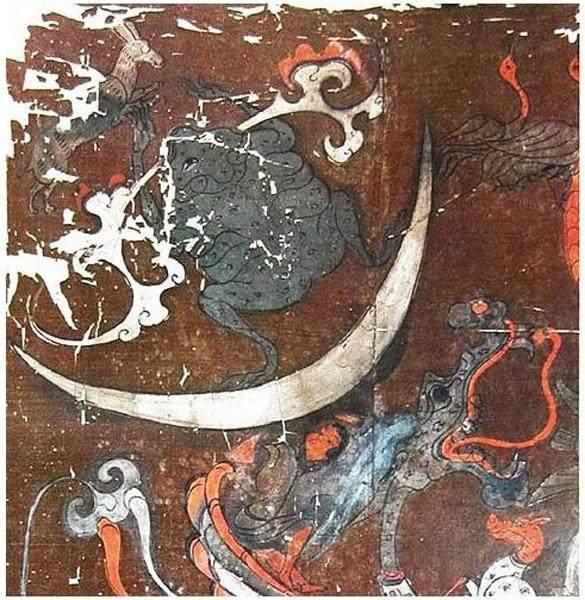

古人因缺乏科學知識,常對自然現象的變化,給予形象化的描繪,他們認為月中有蟾蜍和兔子,在馬王堆出堆的T形帛畫上就能看到這個場景,也許是因為蟾蜍的形象不太美好,到了晉代月亮里就只剩下了可愛的兔子,“月中何有,白兔搗藥”。兔子成了月亮的代名詞。不僅是中國人,就連印度人也認為月亮里有兔子,唐玄奘在《大唐西域記》卷七《三獸窣堵波》中記載了一則兔子投火救老人的故事,老人為天帝釋所化,為感念兔子的功德,特將兔子“寄之月輪,傳乎后世”。盡管后來嫦娥成為了月宮的女主人,但人們依然認為兔為月之精。因此,過中秋時,兔子便當仁不讓地成為了主角兒。

北京地區過中秋節時,人們都要請“月光碼兒”,這種用來祭祀月神的紙上常繪有月光菩薩或月光娘娘,但無論主神是誰都會帶著一只搗藥的玉兔。除了月光碼兒外,人們還要購買兔兒爺。兔兒爺,又稱兔王爺,北京特產,出現于晚明時期,是中秋的應節物品。每到中秋,東安市場、前門五牌樓、東四、西單等地,臨街都會支起售賣“兔兒爺”的攤子,攤子擺成階梯狀,上面擺滿大大小小的“兔兒爺”,人稱“兔兒爺山”。兔爺是兔頭人身,其衣冠和造型極為多樣,有身穿甲胄背插纛旗的、身穿官服的,有坐牡丹座的、芙蓉座的,有站立手持玉桿的,還有騎虎的、騎鹿的、騎龍的,等等。兔兒爺的尺寸大小不一,高的約40厘米,小的還不足10厘米。兔兒爺雖為泥塑,但深受人們的喜愛,昔日不僅老百姓購買,就連皇家貴胄也爭相購買,至今在故宮博物院內仍收藏了不少品相完好的兔兒爺。

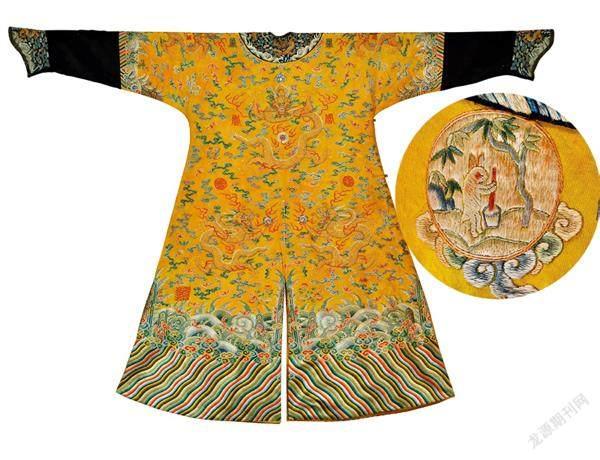

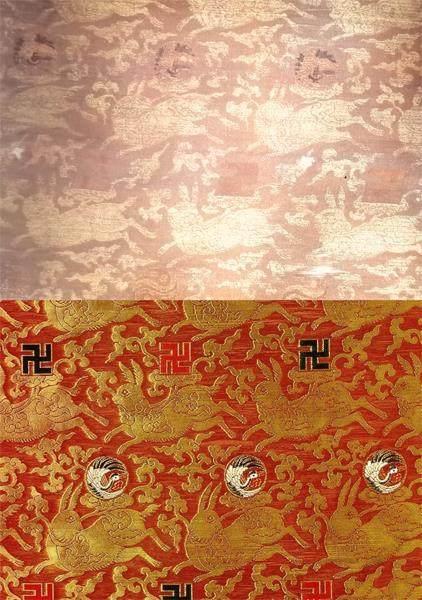

應節的除了兔兒爺外,還有人們的服飾,據文獻記載,明清皇宮每到節令,都要按節日的紋樣來變換服裝及首飾。如中秋節,明朝的內官們就要在帽子上插有兔樣式的鐸針,而嬪妃們則會穿戴有兔紋樣的服裝和首飾。從明定陵中就出土了20匹“織金妝花奔兔紗”,這種紗料是中秋節制作服裝的面料,還出土了一件兔子與壽字幾何的方領女夾衣。在孝靖皇后的棺中出土了一對“金鑲寶玉兔”耳墜,在萬歷棺內出土了一對紫晶兔金簪。清朝亦如是,在故宮博物院內藏有一件清光緒年間的桂花白兔金皮球花紋的花神衣。這領花神衣為戲服,是八月花神所穿,為了突出中秋節令,特意以白兔和桂花紋樣為主。除了八月花神衣外,清朝還有一位皇帝,他所穿的龍袍因要繡有兔子的圖案,而特意定制,這位皇帝就是屬兔的乾隆,他龍袍上的十二章紋樣中的月亮,都以搗藥的玉兔來代替。

這正是:兔兒雖小,全身是寶,伴人左右,天荒地老!