老牌兔兒爺的新故事

熠名

從楊梅竹斜街東口進來,一家擺滿形狀各異的老北京兔兒爺小店里,店主張忠強正與來來往往的游客侃侃而談,聊著老北京兔兒爺。兔兒爺屬于北京泥彩塑的一種,是北京特有的文化符號,也是中秋節應景的兒童玩具。如今在北京,熟悉兔兒爺制作工藝的手藝人也就十幾位,店主北京泥彩塑第五代傳承人張忠強老師就是其中之一。

兔兒爺是北京特有的文化,它是嫦娥身邊玉兔的化身。傳說老北京某年鬧瘟疫,嫦娥就派身邊的玉兔去為百姓治病,玉兔幻化為少女的形象來到人間。但玉兔擔心自己一身白紗會嚇到百姓,便來到一個叫金光洞的廟宇中,借了神像的戰袍與鎧甲披在了身上,然后再搗藥送給每一戶人家,所經之處藥到病除。得知玉兔腳力有限,天上的諸位神仙紛紛把自己的坐騎借給玉兔,讓玉兔騎著坐騎挨家挨戶去治病救人。此后,百姓為了紀念玉兔,便塑造了兔兒爺的形象予以供奉。

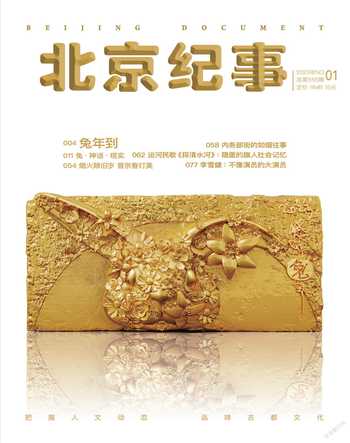

兔兒爺有著400多年的歷史。原型是封神演義中的長耳定光仙,兔首人身,身穿金甲,或著官服,背插小旗,憨態可掬又不失威嚴。在北京,中秋節的晚上供奉兔兒爺,祈求全家平安健康,是幾百年來的傳統民俗活動,為此人們制作了各式各樣的兔兒爺工藝品。一尊尊憨態可掬的兔兒爺,增添了節日的氣氛,也是孩子們最喜歡的民俗玩具,形態各異的兔兒爺也成為幾代北京人美好的童年記憶。

在張忠強的老北京兔兒爺店里,擺放著姿態萬千的兔兒爺,不同的兔兒爺形態各異。為了做一尊兔兒爺,張忠強需要提前一年開始做準備。如今,取泥的地方越來越少,他常要到郊區轉悠,才能找到合適的泥。在張忠強的家里,放置著幾口大缸,每一口缸里都是他的寶貝。打坯、合模、起模、沾水、刷邊、修飾、壓光、扎耳朵到晾曬十幾道工序過后,一只可愛靈氣的兔兒爺呈現,而每一尊兔爺都是獨一無二的作品。張忠強介紹,制作完成一尊兔兒爺要花費一年多的時間,制坯完成后,只能等待自然晾干,速成的烤、曬、吹都會損害其質地的精美程度,每一步都要講究而不能將就。“就拿制坯來說,要在泥土中混合一定比例的棉花,至于棉花占比有多少?達到什么樣的狀態最合適?這就要靠手藝人的手和眼對泥料狀態的感知了。”張忠強邊演示邊說:“兔兒爺上色是關鍵,從上往下畫,顏色由淺到深,最難的是給兔兒爺‘開臉’,‘開臉’中眼睛最重要。眼睛是有神韻的,好像和你在對話,這就是優秀手工作品的必備點。兔兒爺有沒有神采,就看眉眼鼻嘴這寥寥幾筆,想畫好這點睛之筆,就靠長期練習,我干這行五十幾年了,還不敢說已經做到下筆有神。”

張忠強喜歡兔兒爺,一心熱愛泥彩塑,他希望做得更好,走得更遠,于是萌生了拜師的念頭。2016年,張忠強拜工藝美術大師雙起翔之子泥彩塑大師雙彥,傳承下來這門老手藝,成為北京泥彩塑兔兒爺第五代傳人。

藝術貴在創新,然而創而又新難上加難。遵循傳統的革故鼎新是創新,而想當然的隨意改變就和創新背道而馳了。在跟師傅學習中,張忠強印象最深刻的時候,就是他制作兔兒爺背上要插幾桿旗,“我想創新,就在兔兒爺背上插了兩桿旗、四桿旗,以顯示它的威武。在和師傅探討中,他告訴我,因為在傳統的經驗當中,兔兒爺背后是只插一桿旗,因為有一句俗語就能體現,‘兔兒爺令旗單挑。’所以我從那以后就知道了,兔兒爺背后只能插一桿旗。”

幾年前,張忠強制作的兔兒爺作為“北京禮物”到臺北市參加民俗展,一位80多歲的老者看到滿桌的兔兒爺,頓時老淚縱橫。操著一口京腔和張忠強聊著兔兒爺,回憶著兒時在北京胡同里生活的歲月。張忠強想,對老者來說,兔兒爺不僅是兒時的回憶,更是連著故鄉與他們之間的那根線。老北京看到兔兒爺,自然是感到親切,怎么讓年輕人也愛上兔兒爺呢?

張忠強不斷和業內的很多傳統手藝人民俗專家進行交流,吸取了很多年輕人的建議,將新時代流行元素加入作品當中。張忠強制作的兔兒爺既有傳統的神態,又有創新;既保持了傳統民間泥彩塑的色彩特點,又加入了今天人們對顏色的理解和喜愛;既有老式的三瓣嘴老式兔兒爺,也有櫻桃小嘴和開心歡笑的萌兔兒爺。這幾年,他還在兔兒爺的傳統形象上創新,推出了十二生肖、北京中軸線等多個系列,設計制作的兔兒爺形象已有180余款。還有公司找到他合作開發數字藏品,將更加多元的藝術形象融入到傳統的泥彩塑作品中。通過傳播及產品形式的不斷創新,兔兒爺被賦予了獨特的收藏價值和經濟價值。

“年輕人最喜歡新鮮玩意兒,這一來就吸引了不少年輕人跟我學彩繪,還有學校請我去給孩子上課,如今雖然忙,可心里別提多來勁了。”張忠強告訴記者,他積極地和北京的一所小學進行合作,成為該小學的一名編外美術教師,帶領著孩子學會制作兔兒爺的技藝。他還主動找到殘聯,毛遂自薦在煙袋斜街的溫馨家園給殘障人授課,不厭其煩地教授特殊的孩子,讓他們找到自信,并教授他們制作兔兒爺參加義賣,所得善款為他們的生活減輕負擔。多年來,張忠強以非遺傳承人的身份,在多個國家和地區去做文化交流。“原來主要關注群體為海外華人,現在很多外國人都知道北京的文化,其中就包括兔兒爺文化。”張忠強如是說。

2013年,張忠強在楊梅竹斜街開了店,他還通過網絡、媒體等渠道推廣,讓兔兒爺文化也逐漸被人知曉。非遺文化進社區,非遺文化進校園,這些活動的開展,讓兔兒爺文化傳播到了孩子們的生活中。如今,已經退休的張忠強早已不把謀生當成主要任務,他認為,傳承兔兒爺文化,最主要的是一份社會價值和責任。2019年北京市西城區非物質文化遺產保護中心資助非遺傳承人面向社會推出非遺普及讀物,張忠強將多年的教學經驗總結出來,最終編寫的《一起玩泥彩塑》在2022年與大眾見面。這本書非常受歡迎,張忠強也多次在圖書推薦活動現場,通過不同形式讓更多的人了解這項技藝。