“八不語”和拾掇門臉兒

一

老北京人賣東西講究吆喝,北京的吆喝作為“市聲”,現在依然被人們津津樂道。

但是在老北京,并不是所有買賣都得吆喝,由于行規和行當的特殊性,有的買賣不能吆喝,所以有“八不語”一說。

所謂“八不語”,就是八種行當不能吆喝。

哪八個行業?首先說是修腳的。修腳的怎么吆喝?站在店門口吆喝:“哪位把腳伸過來,我給您拾掇拾掇。”您說這像話嗎?也不好聽呀?

還有賣雞毛撣子的。當年北京人家家都備有撣灰塵用的雞毛撣子,撣子是常見的日用品。

賣撣子的怎么吆喝?舉著雞毛撣子吆喝:“好大的撣子!”或者吆喝:“賣大撣子嘞!”好嘛,這還不把人給嚇著?

除了這兩個行當,還有绱鞋的、鋦盆鋦碗的、行醫的、剃頭的、粘扇子的、劁(音敲)豬的等等,是不能吆喝的。

這些行當里,有的是壓根兒就沒有吆喝的,有的是用響器代替吆喝的。比如行醫的大夫,從前也叫“郎中”,雖然他上街行醫不吆喝,但是他們有響器,也就是手里拿著串鈴。串鈴一響,人們就知道走街串巷的江湖醫生來了。

剃頭的雖然不吆喝,手里有喚頭。粘扇子的也有響器,即身上挎著,隨時手里搖著的“挎鈴”。

其實,這“八不語”概括得并不全面,很多行當沒有說到,比如老北京“打小鼓的”,也就是收舊貨的,也不講究吆喝。能吆喝,還打小鼓干嗎?

人不語,響器代替,規矩最多的得說剃頭的。在老北京,人們戲稱剃頭的是“低頭齋”。您別看這個行當不起眼兒,但因為他能在“太歲”頭上動“土”,所以地位特殊。

這兒捎帶著給您聊兩句“太歲”,有人以為“太歲”是皇上或神人,其實這是一種在地下25米深生長的菌類生物,因為在土里能生存,在水里也能活,而且生長緩慢,被人們視為奇物,尊為“太歲”。

二

剃頭,就是后來的理發,老北京人戲稱“拾掇門臉兒”,現在改叫“美發”和“造型”了。說起來,剃頭這個行當,是清朝以后才出現的事兒。

清軍入關(山海關)之前,中國的男人是不理發的,也沒有剃頭一說。因為,從老祖宗那兒就講究“身體發(頭發)膚受之父母,不敢毀傷”。所以,男人的頭發從生到死是不能剪的。

頭發長了怎么辦?攏起來呀!您看過去的老戲,男性是不是都“攏發包巾”?

到了清朝,把漢人的老規矩給破了。清順治二年(1645年),清朝皇上進北京,金鑾寶座還沒坐熱乎,便下令,男人一律剃發留辮。

剃發留辮,您別以為剃發就是把腦袋上的毛都剃光。敢情清朝說的剃發是有“發型”的,即把腦袋上四周的頭發都剃了去,中間只留下一小撮兒,用這小撮兒頭發編成辮子,這就是所謂“削平四方,保留中央”。

原來這剃頭是有政治含義的。清朝的統治者是滿族人,清軍入關后,漢人肯定不服。于是清朝政府玩了這么一招兒:“剃頭”。把“四方”都削平了,維護我大清帝國中央的統治。

當年,漢人對剃頭是非常憤怒的,您想把受之于父母的頭發給剃了去,誰心甘情愿呀?但清朝政府對待剃頭這件事極為重視,把它當作確立皇權的一個標志。

這一“標志”,麻煩了。拿京城來說吧,那會兒,大街小巷貼滿了強迫剃頭的告示,要求男人一律剃頭留辮。您要不剃頭,好辦,殺頭!

據說當時攝政王多爾袞親自下令,派旗兵持刀把守各大路口,在路口搭起席棚,凡是路過留發的男人,一律強制拉進棚子里,由剃頭匠當場削發。有不從者,立馬兒殺頭,然后把腦袋掛在席棚的柱子上示眾。這就是所謂的“留發不留頭,留頭不留發”。誰不知道頭比發重要呀?留發還是留頭?甭琢磨,還是留頭吧!于是大清帝國統治的二百六十多年,中國的男人都是腦袋后面拖著辮子過來的。當然,由此也誕生了一個行業,那就是剃頭的。

由于漢人懷念當年留發的歲月,所以約定俗成,在每年正月祭祖的時候不剃頭,說剃頭死舅舅。這個民俗一直流傳至今。其實“死舅”,是“思舊”的諧音,是那會兒的漢族老百姓懷舊的一種“俗禮兒”,跟死舅舅沒有一毛錢關系。

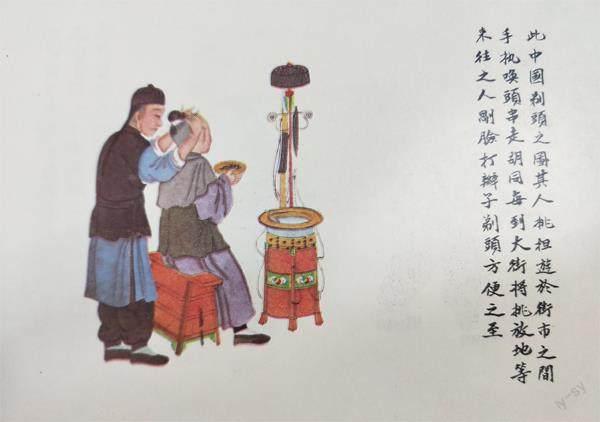

由于剃頭這一行當,是在“不剃頭就殺頭”的歷史條件下產生的,所以在老北京,這一行最初是沒有門臉兒的,主要是走街串巷,充其量是在橋頭搭個棚子。

為什么在橋頭呢?因為過去趕車的拉腳的都要從橋上過,上橋下橋往往要站一下腳,打個歇兒,剃頭匠正好可以利用這個機會招攬生意。

除了剃頭棚,剃頭還有下街的,就是前面說的打著喚頭,走街串巷為人剃頭的。老北京剃頭匠有一套家伙什兒,走街串巷也好,橋頭搭棚也好,不能就帶一把剃頭刀呀?

這些家伙什兒包括剃頭刮臉的一套用具,磨刀的一套用具,還有臉盆、毛巾,此外還有板凳、燒熱水的小火爐子,等等。怎么拿這些東西呢?用挑子來挑吧。這個挑子特殊,因為小火爐要占挑子的一頭,所以老北京留下了一個歇后語:剃頭的挑子,一頭熱。

由于能在“太歲”頭上動土,所以剃頭的屬于特殊行當,這個行當規矩特別多。在早,這行的業內專門有《凈發須知》,師傅帶徒弟的時候,未曾學藝,先學做人,要牢記《須知》才成。

三

過去,剃頭的擔著挑子走街串巷,除了上面說的不能吆喝外,還有“三不鳴”,也就是遇到三種情況不能打喚頭。

哪“三不鳴”呢?一是路過寺廟和道觀不能“鳴”,怕驚動了神靈;二是過橋的時候不能“鳴”,怕把龍王給驚著了;三是路過剃頭棚不能“鳴”,怕把同行的生意給攪了。《凈發須知》里有“行對行不響喚頭”的規矩。什么意思呢?倆剃頭的走個對臉兒,打老遠就聽到喚頭響了,這個怕影響對方的生意,不打喚頭了;那個也是怕影響對方生意,也不打了,這不就是“不響喚頭”了嗎?

您從這些老規矩里,不難看出老北京的剃頭匠是多么講仁義。

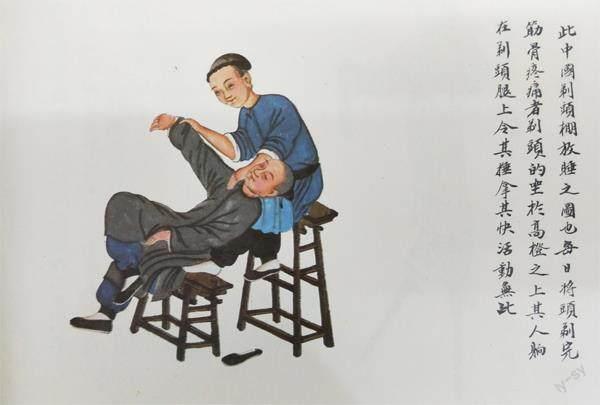

老北京人講究“一招鮮,吃遍天”。剃頭雖然算不上有什么高深的技藝,但作為一個熟練的剃頭匠,功夫卻在剃頭刀外。老事年間的剃頭匠講究“整容十六法”,這“十六法”包括:梳、編、剃、刮、捏、拿、捶、按、掏、剪、剔、染、接、活、舒、補。“梳”,是梳頭;“編”,是編辮子;“剃”,是剃頭;“刮”,是刮臉;“捏”“拿”“捶”“按”,就是現在的按摩的基本功;“掏”,是為顧客掏耳朵;“剪”,是給顧客剪鼻孔里的汗毛;“剔”,是清眼;“染”,是染頭發;“接”,是接骨,現在是正骨術之一;“活”“舒”“補”,是活血、舒筋、補碎骨,都屬于正骨術的手法。

通常老北京的剃頭匠都會捏骨正骨,我記得小時候,胡同里的孩子誰摔了扭了,傷筋動骨,一般不去醫院,而是直接找胡同理發店的師傅。這些老師傅幾乎都有兩下子,孩子摔著扭著,找他們捏幾回準好。都是老街坊,找他們捏骨正骨,從來不收費。

辛亥革命后,取消了梳辮子。剃頭匠的“十六法”也就自動沒了“梳”“編”二法,但其余的技法一直流傳下來。您現在找老北京的剃頭匠理發,沒準兒還能享受到幾“法”,比如捶、按、掏、剪、剔、染等。

不過,隨著社會的發展,生活方式的改變,以及由此帶來的發式、發型的變化,老北京剃頭匠的技法已經所剩無幾了。

當然,有些技法換了其他形式,比如捏、拿、捶、按、接、活、舒、補,這些屬于捏骨、正骨的技術在理發行業早已失傳,人們扭著傷著,直接去醫院找骨科大夫了,誰還去找理發師呀?理發師如果會這些,屬于不務正業了。

四

北京理發業的脫胎換骨,是在解放以后,過去那些走街串巷和路邊支棚的200多剃頭匠,被組織起來成立合作社。

到1956年,又實行公私合營,過去多少年單打獨斗的剃頭匠,被編入到“國營”序列的修理服務公司,從此,這些剃頭匠成為國企的正式職工。當然,到這會兒,剃頭匠這個詞兒也進了歷史博物館,改叫理發師了。

辛亥革命取消帝制后,剃頭匠頭上的活兒也變了,不僅做剃頭刮臉的男活兒,也做剪發等女活兒,甚至還把西方流行的燙發引進過來。

京城最早有門臉的理發館之一“美白”的創辦人何永祿,民國以前,是只會剃頭刮臉的剃頭匠,后來在理發館才學會了使推子,給客人推平頭、分頭、背頭等發型。民國十七年(1928年),何永祿在王府井大街開辦了“美白”理發館,這種新式的理發館很快就引領了潮流,從標新立異到逐步普及,使京城的理發業進入了一個新的時期。

到20世紀三四十年代,京城除了“美白”,還有“中央”“萬國”“鼎新”“仙宮”“粹華”“中國”等6家,他們并列被稱為京城理發業的“七大家”。

雖然京城的新派理發館受到年輕人的青睞,尤其是演藝界的名伶和政界、商界人士,成了理發館的常客,這會兒,剃頭匠也改叫理發師了,理發業可以說春風得意。但老北京城的封閉性與保守性,使京城的理發業依然沒有擺脫剃頭刮臉的套路,理發業的整體水平跟那些發達城市還有差距。

新中國成立后,北京作為共和國的首都和國際交往中心,國家領導人每年要迎來送往許多國家的元首。在國際舞臺上,國家領導人當然要注意形象,形象當然離不開美容美發,而當時京城理發業的落后狀況,適應不了這種需要。

那會兒,京城理發業的形狀,一是像樣的理發館少;二是理發館的師傅多以剃頭刮臉為主,理不出其他發型,更對國際流行的發型不摸門兒。

面對這種情況,當時的政務院總理周恩來,與上海市的市長陳毅協商,請上海的理發業支援北京。上海是什么地界?十里洋場,毋庸置疑,上海的理發師要比北京牛。

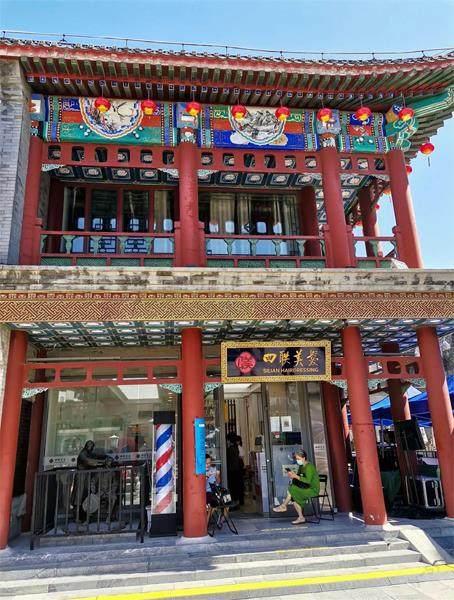

陳老總接到總理的指示,不敢遲疑,馬上下令,不但把上海最好的理發師調到北京,連理發館也一并遷來,支援首都。于是,在1956年,上海有名的“華新”“紫羅蘭”“云裳”“湘銘”四家理發館的108位師傅,以及后勤人員整體遷到了北京。這四家理發館合并后,更名為“四聯”理發館,于1956年7月27日在北京正式開張營業。

“四聯”的進京,使京城的理發業上了一個新臺階,如果說“四聯”來北京之前,京城的理發業還是處于剃頭刮臉的“毛茬兒”階段;那么,“四聯”進京之后,京城的理發業就進入了“洋范兒”的理發時期。

老北京人剪了辮子以后,流行的發型是一水兒的寸頭、平頭和光頭。由打“四聯”進京,北京人的發型樣式多了起來,愛時髦的年輕人開始流行分頭、背頭等多種樣式發型了。

與此同時,理發館的設備也越來越先進,理發師也告別了剃頭刀,手動推子。到上世紀80年代,京城的大小理發館都已經有了電推子、電吹風機了。

不過,那會兒北京人的消費水平實在有限,像王府井“四聯”“美白”,西單第一理發館、第二理發館這樣的高級理發館,一般老百姓平時理發,還是望而卻步。

首先,這樣高級的理發館京城只有四五家,理發館人滿為患,理一次發,別說等“老點”了,就是一般的理發師,起碼要排半天隊。所謂“老點”,就是手藝高、級別高的理發師,因為顧客來這兒理發,都是慕他的大名,所以點名讓他理發的人多。

當時,國家實行的是計劃經濟,京城的理發館都是統一價格,找誰理發都是一樣的錢,那誰不找“老點”呀?找“老點”,您就得搭半天、甚至大半天的時間。許多人搭不起這些時間,便不愿登門了。

其次,雖然當時理發是統一價格,但“四聯”“美白”這樣的高級理發館的價位還是比一般理發館要略高一些,比如男同胞到一般理發館,“洗剪吹”是2毛6分錢,“四聯”“美白”要五六毛錢。當時的五六毛,相當于現在的一二百塊錢,一般的工薪階層理一次發,舍不得掏這么多錢。

我記得參加工作后到結婚前,平時連理發館都不去,理發基本上由單位的同事給包了。結婚前,領結婚證要照片,結婚是人生最光鮮的一件大事兒,我媽勸我去一次“四聯”,理完發再去照相館。我這才平生第一次進王府井的“四聯”。

我當時是自己掙錢自己花的青年,平時都舍不得進“四聯”這樣的高檔理發館,更別說那些拉家帶口的中年人了。至于說上了歲數的老北京,依然留戀幾十年一貫制的寸頭,胡同里的小理發館就能解決問題了。

當時在職職工每月都發澡票和理發票,通常是一個月兩張,一張2毛6,既可以洗一次澡,又可以理一次發,洗澡票全市通用,只有“四聯”這樣的理發館要單加錢。

您想老北京人誰舍得把喝酒的錢,“貢獻”給理發師呀?再說不就理個寸頭嗎?2毛6能解決的事兒,干嗎要另外再花錢呢?所以,當時一般老百姓去“四聯”理發,屬于“燒包兒”。

這也許就是老北京人對待自己腦袋上的毛兒的態度。難怪當改革開放,“國營”理發館改制,京城理發業變成個體戶的天下后,許多老北京人一時腦子轉不過彎兒來呢。

五

進入20世紀90年代,京城的理發業進入了前所未有的“美發”時代,原來的理發館改換門庭,變成了“發廊”“發屋”“美發廳”等。

原來京城的理發師都穿著白大褂,年齡有老有少。現在檔次高的美發廳,變成了一水的“少壯派”,也許是為了博取顧客好感,抑或是勞動強度使然,行業內出現了“潛規則”,年齡超過40歲的一律亮“紅牌”。

理發師的“行頭”也變了,白大褂早就是老皇歷了。現在穿的都是“洋范兒”,西裝、白襯衫,扎著領結,套著馬甲,像大飯店的服務生。

拾掇頭發的家伙什兒也變了,原來是“老三樣”:推子,剪子,刀子。現在是一把剪子“打天下”,手藝好的理發師有十來把各式的剪子,不管是什么發型,全靠剪子來去薄修飾。

當然美發的名堂也多了,理發前,先洗發,這洗發分為“干洗”和“水洗”,“干洗”通常是一個小時,除了洗頭發,還要洗眼睛,掏耳朵,按摩頭部,揉捏肩膀、后背、胳膊,折騰六夠,這才開始剪、吹。簡單截說吧,在美發廳“美”一次發,至少一個半小時,這還不包括排號等位的時間。

女活兒更細致,女同胞美發,如果燙頭染發的話,時間應該是男同胞的一倍,大半天時間沒了。當然,美發廳不白這么伺候您,項目越多,消費越高。

現在美發廳的理發師都是按級別收費的,通常有總監、都理、監理等等,一個級別相差幾十塊錢,一般在美發廳享受一次,至少一百五六十塊錢。

進入2010年代以后,原來的“發廊”“發屋”因為有的藏污納垢,有色情服務被取締,所以京城的理發業,再也沒有“發廊”“發屋”的蹤影,幾乎都改叫“美發廳”了。

京城的美發業經過十多年的同行博弈,基本告別了一家一戶單打獨斗的格局,紛紛主打名牌店連鎖的牌,以品牌店獨領風騷。有的品牌店在京城有一二百家店,在這種競爭中,連鎖經營已經成為趨勢。

1998年,京城的理發館和美發廳是5967家。到2014年,京城的理發網點已經達到了2萬多家。

跟過去那些標新立異的理發館的發展一樣,現在新式的美發廳,甭管主店還是連鎖店,主要服務對象基本上是年輕人。

那些退休的大爺大媽,舍不得花100多塊錢去理一次發,但價位低的小理發店,讓高檔的美發廳擠對得已無法生存,加上房租和水電費連年上漲,基本上難以為繼,現在價廉的能讓大爺大媽掏得起錢的理發館越來越少了。

于是,京城的街頭或公園出現了一景兒,即街頭理發攤兒。這種攤兒特簡單,一把凳子、一塊圍裙齊活。理發師多是上歲數的,當然也有中年人。

在攤兒上理發,簡單、省事兒、不用洗,也不用吹,把腦袋上的毛削短理齊就得,價錢極便宜,有3塊的、有5塊的,等于吃一根雪糕,或喝一瓶汽水。所以這種理發攤兒,特招社區和胡同的大爺大媽待見。

不過,這種理發攤兒屬無照經營,算是非法,城管一來,他們就東躲西藏,整天提心吊膽,打游擊戰。即便如此,幾天見不到他們,大爺大媽們還真想,因為這些流動理發師能解決實際問題。

我曾經采訪過上歲數的老北京人,發現他們不愿意去現在的美發廳的原因,并不只是錢的事兒,而是他們想要理的發型,現在年輕的高級理發師理不出來了,比如,寸頭的“毛茬兒”,平頭的“拱三茬兒”等。

前些年,京城有位叫靖奎的老剃頭匠,98歲了,還在給人理發。北京人理發“認人”,找老爺子理發的都是回頭客,有歲數大的,也有年輕人。

2012年,有人專門給98歲的靖奎老爺子拍了一部電影《剃頭匠》,他在電影里自己演自己,非常生動。這部電影還獲得了37屆印度果阿國際電影節最佳影片獎“金孔雀”獎。2014年10月,101歲的靖奎,在北京胡同的一個大雜院去世,他真是理了一輩子的發。

我曾經采訪過找靖奎理發的老北京人。他們對我說,老爺子18歲出徒,給人理了80多年的頭發,到這歲數手都不顫,而且理出來的寸頭還是樣兒,您說這是不是功夫?

的確,像老爺子這種手藝的人不多了。他收了20多個徒弟,活著的只有兩個了。

1990年左右,京城流行過“板兒寸”發型,這種發型是從日本傳過來的,受到許多年輕生意人的青睞。

一時間,理“板兒寸”的年輕人趨之若鶩,理發師也紛紛改理這種發型,并以擅長理“板兒寸”為牛,其中最有名的是地安門的一位姓劉的師傅,他打出的字號叫“金板寸”。

當時,一般理發館理“板兒寸”是兩塊錢,他這兒是5塊,總比別人高一倍,但由于他的手藝好,每天顧客盈門。

劉師傅十五六歲學理發,到現在有30多年了,他的“金板寸”現在已經成為京城理發業的金字招牌。經過20多年的發展,當年的小店,現在已經是“文化發展中心”了。老師傅除了理發帶徒弟,也是文化公司的經理了。

新中國成立70年,京城的理發業發生了巨變,現在理發這個詞又變了,已經不叫“美發”了,叫“造型設計”了。

“造型”這名兒有點兒藝術范兒,只是在口語里不知所云:“您上哪兒去?”“我理發去。”這誰都能聽懂。“您上哪兒去?”“我造型去。”誰懂呀?

老北京人管剃頭刮臉,叫“拾掇門臉兒”,后來又叫“理發”“美發”。不過,您琢磨琢磨,從“拾掇門臉兒”到“造型設計”,是不是萬變不離其宗?總而言之,折騰的都是腦袋上的毛兒。

不過,同樣是“拾掇門臉兒”,“拾掇”的方法和內容卻大不一樣了。如果說老北京人理發,只是干凈干凈,現在則是享受了。難道您沒覺得嗎?

當然老字號在新潮中,也在不斷變化。您如果到“四聯”“美白”這樣的老字號去理發,照樣能找到“造型設計”的感覺,同時也能體會到理發是一種“享受”。在經營上,老字號也搞“連鎖”了,由原來的“獨一號”,現在發展成幾十家門店。

他們理發的技藝,嚴謹的消毒制度,先進的美發設備,最新的國際潮流發型,在京城的理發業依然獨占鰲頭。

“四聯”的剃頭刮臉的“拱三茬兒”“無聲吹風”等技藝,還被列為北京的非物質文化遺產。

劉一達,老北京人,筆名達城,著名京味兒作家,中國作家協會會員,北京作家協會第四屆理事。

作者說

能咂摸出味兒來的文章才是好文章。