運河民歌《探清水河》:隱匿的旗人社會記憶

編者說

大運河在北京城市發展進程中的政治、經濟、文化意義,決定了大運河文化帶作為古都文脈的歷史地位。大運河流淌著北京人的血脈,沉淀著北京歷史的涓埃。2022年,《北京紀事》將架起一葉“專欄”小舟,邀您于大運河的歷史、地理、文化、故事與傳說之間徜徉浮泛。

桃葉尖上尖,柳葉青滿天,

在其位的明公,細聽我來言。

此事出在京西藍靛廠,

藍靛廠火器營,有個長青萬字松老三。

《探清水河》是一首從北京清水河畔火器營流出的愛情敘事歌或時調、俗曲。近年來,經德云社郭德綱、張云雷演唱成為網絡熱門歌曲,受到網友和青年群體的支持,線上、線下平臺掀起“清水河”熱,小六與大蓮的愛情悲劇成為民眾傳唱與談論的焦點,電視節目、網絡平臺出現不少解釋該曲的視頻和翻唱作品。關于其敘事內容的真實性,較為一致的看法是該曲源自清末火器營發生的一場愛情悲劇,后被當作傳聞講述,同時被編入時調傳唱,從火器營沿運河流傳到南北各省。《探清水河》作為“流域音樂”,是清水河沿岸居民的民俗傳統和民族生活的一部分,它的傳布規律與被忽視的流域、地域及族群相關。

清水河畔的旗人社區

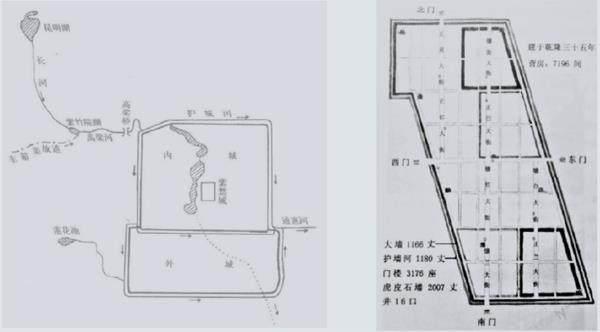

外火器營沿清水河(又名“長河”)而建,布局整齊,整座營房呈不規則的菱形。營內分成八塊為各旗營房使用,房屋數量相等,附屬設施齊全。人們說,“外火器營像一條船,南部正藍旗的關帝廟內的旗桿猶如船桅,北部正黃旗和八旗檔房的突出地為船舵。”這一想象印證了外火器營作為運河村落的感覺結構,即四通八達、人流量大,同時具有軍備武裝的嚴酷和防御性。火器營與圓明園護軍營、健銳營合稱京旗“外三營”,因政治和軍事需要陸續建于清代中期,地址設在京城外的西北郊(今海淀區),所保衛地域是人杰地靈、物阜民豐、山湖秀麗的“三山五園”(萬壽山、香山、玉泉山、圓明園、頤和園、暢春園、靜明園、靜宜園)等皇家園林。受皇家文化的影響,旗營中誕生了許多雅俗共賞的文藝樣式,如岔曲、子弟書、八角鼓等,王公貴族也愿參與演出。有種說法認為,《探清水河》出自火器營賣藝人之手,最早是以岔曲的形式唱紅的,而后,《探清水河》也被改編成二人轉、單弦兒等在各地傳唱。

清水河流量很大,水極甘冽,趙之平在《我這一輩子》“外火器營特寫”部分講到,河東側旁渠可灌溉百余畝的“御田香稻米”。這條河從西直門、德勝門兩門之間的“水關”流入城內積水潭、什剎海,拐彎流入北、中、南海(太液池),最后匯入北運河流域的通惠河水系。水域的流通帶來人員的流動,時調、岔曲、子弟書、八角鼓等旗人文藝樣式被帶到旗營之外的其他地區,與當地藝術糅合,形成京韻大鼓、相聲等新的藝術門類。運河流經的什剎海、東便門外二閘、朝陽門外定府莊都是這類藝術集中的地方,不少藝人提及這些地方有《探清水河》傳唱。另外,什剎海是京城居民葬禮“送三”之處,三官廟、玄應廟、永泉庵、什剎海廟、廣化寺等多座寺廟都有停靈暫厝、度亡送葬功能。有《探清水河》唱詞談到小六至什剎海銀錠橋燒紙,唱小調祭奠大蓮,印證了運河沿岸的什剎海與清水河同作為民眾生活空間的整體性。

《探清水河》沿運河傳布至寶坻、楊柳青、洛陽、南京等地,與當地情感共鳴而發生在地化。金啟孮《北京郊區的滿族》記錄了南京人唱《探清水河》一事:

民國初年,營房中官、兵隨馮國璋移駐南京。夏夜,聞有路人歌唱此曲者,不禁駭然,有當地人問何以驚異?營兵答“此乃我家鄉之事,不想竟流傳如此之遠”。不料南京人卻堅持說這是南京的近事。

旗人駐防地西安流傳的《探清水河》還被稱作“北京版的《藍花花》”,小六和大蓮的故事以信天游形式演唱。可見,營中故事《探清水河》從北京“外三營”流傳至南京、荊州、廣州、西安等八旗駐防省份。另外,沿運河來往于京城的學子、游人、纖夫,與旗兵打交道的商人等都是重要的傳播者。民國年間生于火器營的趙之平在個人自述中回憶在南京“夫子廟”書攤上偶見《探清水河》木刻本,這類唱本極有可能是被進京的文人學子買下,帶回家鄉。此外,北運河沿岸的楊柳青也是《探清水河》傳唱、變異的中心,《中國歌謠集成·天津卷》記有兩首“苦情歌”《探清水河》(龍船調),唱詞將故事地點變為“河南李陵縣”的“宋家灘”。

可見,《探清水河》通過口耳相傳、文字唱本傳播、調式借用等方式實現文本的流變,隨八旗駐防制度、水運交通帶來的人、物流動而傳播。這種“流動性”很大程度上是由流域空間的聯通性所賦予的,北京藍靛廠、什剎海、東便門等依托運河形成的曲藝空間塑造了《探清水河》在北京地區傳播的語境,京杭大運河溝通南北形成跨省的流域空間進一步為《探清水河》提供了全國流動的契機。

清末火器營愛情悲劇

愛情悲劇是人類文學創作的經典主題。《孔雀東南飛》投水自盡的劉蘭芝和吊死于樹上的焦仲卿,《梁山伯與祝英臺》梁祝二人殉情后雙雙化蝶。百年來,這些文學作品在各民族民眾間不斷傳誦,擁有廣泛的民間基礎,從民間傳說、故事,發展為民歌、小調、敘事詩、俗曲、小說、歌劇等多種形態,經歷著由民間到作家、由作家到民間的互動,敘事不斷潤色和升華,但始終保持核心情節的穩定,也掌握了歷久彌新的秘訣。

1918年北京大學發起歌謠征集運動,在《歌謠》周刊第74號發布征集“藍靛廠哭五更(嘆清水河)”專題,所附說明提到,該曲講述的是清中葉發生在京西藍靛廠的真人真事:有男女二人,甚為要好,結果女子身懷有孕,其父怕丟人,就逼女兒跳河。女子來到清水河邊,將與那男子怎樣要好的過程,全都敘述出來,配以五更調演唱,委曲婉轉,哀絕非常,唱完就跳河而死。男子聽聞后邊痛哭邊唱,也投河自盡。這事傳出去,就被刻了唱本兒,叫“藍靛廠哭五更代嘆清水河”。女子的父親知道后,拿錢買下唱本并托官廳禁止將影響擴大。金啟孮幼年聽旗營里的老人講,大蓮是被父母推下橋淹死的,情夫六格是營兵,哭著給買棺收尸埋葬,為她燒紙錢車馬。光緒三十年以后,六格已六旬以上,發辮細如小指,滿面皺紋,傴僂而行,被路旁人指點云:“這人就是六格!”傳說集《清水河的故事》(胡福珍講述、崔墨卿整理)也講到奚小六是火器營鑲白旗人,大蓮、松老三一家在火器營正黃旗。關于小六的結局說法就更多,有說小六后來在鞋鋪當學徒工,出師之后終身不娶;也有說小六把賀川堂(當官兒的看上大蓮)劈死后投案自首,被發配伊犁。

書寫愛情悲劇的文學作品往往以情感沖突為主線,關涉階級、宗教、民族問題,因而是社會沖突的反映,有時其社會功能和歷史底蘊遠大于對愛情本身的闡釋。“京西藍靛廠”“長青萬字松老三”“兩口子賣大煙”等關鍵詞顯露出新型國家建設令旗人階層流于邊緣的傷痕記憶。19世紀10年代,鴉片從沿海省份向內陸蔓延,京城官員開始吸食鴉片,至七八十年代,鴉片消費在整個中國社會蔓延。吸食鴉片這一習慣對駐扎的八旗軍隊影響極大,駐扎福州城的八旗軍隊六至七成的士官都是癮君子,西安駐防軍十家就有九家吸食。趙之平在回憶火器營時寫道:有的人只顧享受,不計將來,吸鴉片、扎嗎啡、酗酒、濫賭,傾家蕩產,身無衣,肚無食。先賣家具后扒住房,進而成為盜賊,直至鬻妻賣女,最后倒斃于街頭者屢見不鮮。另有岔曲小調《禁鴉片煙》在健銳營傳唱:潮煙當令,大概通行,外來的鼻煙格外清,時下頗興在京城。關東煙葉避邪氣,各種的熏煙全怕干沖。那大煙必然傾家產,萎靡不振容易受窮。可見當時社會吸食鴉片風氣之濃厚。

當吸大煙成為劃分社會階層的文化符號,民眾更愿意聚集在一起吸食,賭場、妓院、茶肆都是集體鴉片消費的理想場所。據《長河之濱藍靛廠》文史資料描述,“松三煙館”有其歷史原型,在外火北門外道西,一處坐南朝北的三間房,松三乃外火正白旗人。但“松三煙館”的具體業務不得而知。復旦大學圖書館藏唱本《新十杯酒》以“一杯酒”至“十杯酒”的結構形式表現煙花女子的口吻,由于在妓院傳唱且用來勸客,被稱為“堂班調”。當時許多煙館集妓院功能于一體,若松三煙館有這項功能并傳唱這類曲子并不為怪,大蓮會創作時調也變得合乎邏輯。

《探清水河》描寫大蓮與小六情愛最深切的部分就在“幾更天”的段落,以遞進式的敘述形式表現節奏的緊張感,這種在當時看來較為露骨的語句增強了該曲的傳播力。《探清水河》不僅得到刻印通俗唱本的寶文堂、學古堂、泰山堂等書坊的青睞,被大量印刷甚至傳播海外,同時得到研究者的關注。直到李家瑞《北平俗曲略》更將《探清水河》歸于“窯調”予以記錄,《探清水河》故事公然變身為“風花雪月”的時調。

1949年后,隨著社會主義新中國開展的經濟、交通、水利建設,如北京密云水庫修建、通惠河治理工程等,《探清水河》融入打夯歌、勞動號子之中,這時在什剎海、天橋一帶仍有街頭藝人演唱該曲。改革開放以后,《探清水河》借助電影、相聲等新的文藝形式完成“現代性變革”,應用語境和藝術風格更加靈活,革命電影《智取威虎山》(據《林海雪原》改編)里東北土匪講“黑話”提及《探清水河》唱段,東北二人轉演出中,頻頻出現東北方言演唱的《探清水河》。近年來,經德云社相聲演員張云雷的清唱表演,該曲熱度極速上升,翻唱不斷,人們對《探清水河》的理解從階層視角(低俗的窯曲、窯調)轉變為情感美學的視角(苦情歌、敘事歌),興趣人群從中年群體擴展至青年群體。《探清水河》借助“云傳播”改變了原先在大眾心中的形象,逐漸從“窯調”晉升為“文化遺產”,而這一轉變過程中,相聲藝術可謂功不可沒。

作為都市文藝的《探清水河》

相聲源自滿洲八角鼓中“拆唱”這一演唱形式,最初是旗人間用以“娛己”的雅致、閑適的藝術,后來清末落魄旗人將相聲作為謀生手段,走入天橋“雜吧地兒”,才推進了這項藝術“清門兒”與“渾門兒”的糅合,將八角鼓變成“娛人”的撂地相聲,染上野性、粗俗的氣息。1949年后,社會主義新中國的道德理想將“生意人”改造為“文藝工作者”,外火器營走出的相聲表演藝術家侯寶林發起“北京相聲改進小組”,創作以“歌頌”為主的新相聲,表演內容從武俠、冤案、葷段子變為諸如《平原游擊隊》《鐵道槍聲》《智取威虎山》等革命劇。隨著20世紀八九十年代,國家主導的十套民間文藝集成編纂工作的推進,以及21世紀世界范圍內掀起的非物質文化遺產保護運動,民歌、曲藝、說唱成為中華民族的文化傳統和精神象征,以復返姿態出現的“非主流”相聲在迎合大眾品味的同時改變了藝術市場。2004年郭德綱相聲進入各類廣播電視節目,利用媒介創造性地將平民藝術升格,在迎合都市大眾的同時保留話語的自由度,來有意地為“傳統”發聲。郭德綱借用《茶館》《探清水河》等滿族文學表達相聲群體(或隱喻亞文化群體)被壓抑的狀態:

《茶館》里有這么句話:“我愛大清國,我怕它完嘍!”我同樣用這句話:我愛相聲,我怕它完了!——我愛它,誰愛我啊?(郭德綱作品《論五十年相聲之現狀》)

老舍《茶館》的這句臺詞成為一種隱喻,并被郭德綱挪用為其抵抗藝術的一部分,借民國旗人沒落的悲慘命運昭示相聲表演者生活的窘迫和社會地位的尷尬,直面現實中相聲藝術無以立身的艱難處境。與此同時,2006年8月,中央電視臺音樂頻道“民歌博物館”欄目制作播放《老北京情歌——〈探清水河〉》專題節目,藍靛廠因該曲更加知名。

2017年2月14日,張云雷第一次在臺上用吉他伴奏,唱了民謠版的《探清水河》,被粉絲聽到錄下來發到網上,“溫潤公子哥穿相聲大褂唱悲情民謠”,瞬間漲粉。一年后,張云雷在《歡樂喜劇人》第四季作為補位選手上臺,再次表演了《探清水河》的舞臺劇版。此后火遍各大平臺,日文版、古箏版、粵語版原創作品在bilibili跟風發布。2022年由老舍小說改編的話劇《月牙兒·太陽》中,小善人攔住欲跳河的月牙兒,說了句“在這兒演《探清水河》呢?”既體現小善人的輕浮油滑、月牙兒的淪落無助,也暗示了二人愛情悲劇的命運走向。大蓮跳河與話劇中的旗人女性月牙兒失身欲跳河的母題具有悲劇的內在一致性,都講述了清末旗人的生存狀態。

《探清水河》的再度火熱和建構,受到德云社相聲成功的影響,但在融為營銷手段的同時,文本背后的社會情感也被重新強調。地方文史資料、民歌紀錄片都將《探清水河》作為追溯清末旗人社會的一條通道,通過《探清水河》的多文類敘事探索清水河旗人社會的浪漫與悲情。《探清水河》在現代性變遷中不斷翻轉和流動,喚醒火器營旗人后代的歷史記憶,也成為追憶旗人生活的一種文化符號。

王晴 (中央民族大學中國少數民族語言文學學院博士生)