不同化控產品對淮北地區小麥抗倒性及產量的影響

劉秀秀,陳惠華,陳露婷,徐 鵬,李振宏

(睢寧縣農業技術推廣中心,江蘇 睢寧 221200)

小麥是江蘇省第二大糧食作物,總產和播種面積常年位居全國前列,小麥生產的可持續發展對保障國家糧食安全和促進農民增收具有十分重要的意義。江蘇省淮北(淮河以北)地區常年小麥種植面積75.59 萬hm2左右,種植小麥品種以半冬性與白粒為主,是全省小麥主產區、高產區。近年來,受氣候條件、地力肥力水平等因素影響,小麥倒伏現象在生產上比較普遍。小麥倒伏尤其是后期倒伏,會使小麥灌漿受到較大影響,使得千粒質量降低,在此期間若遇陰雨天氣,容易形成穗發芽或發生腐爛,造成小麥減產、品質下降,影響種植戶的收益[1]。在淮北地區小麥生產中,倒伏已成為制約其高產、穩產、優質的重要因素。預防倒伏是一項較為重要的措施,常規5 項預防倒伏措施是:選擇抗倒伏性較強的品種,合理安排播種量,平衡科學施肥,中耕鎮壓和化學控制。化學控制是防止小麥倒伏的較有效措施,生產上多是噴施多效唑和矮壯素等化控產品。為了探索出適宜淮北地區預防小麥倒伏的化控產品,比較化控產品“靈滟”(20.8%烯效·甲哌鎓)、“矮壯豐”(8%腐植酸調節葉面劑)、“愛久收”(含腐植酸水溶肥料,腐植酸質量濃度≥30 g/L)、“直播龍”(脲銨氮肥,總氮質量分數≥30%,其中:尿素態氮質量分數≥13%,銨態氮質量分數≥17%)、“勁豐谷德”(新型稻麥增產抗倒調節劑,主要成分為微量元素、B 族維生素、植物活力劑)對小麥的抗倒性及產量等方面的效果,旨在為加快化控新產品在小麥上的推廣應用[2]提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗基本情況

1.1.1 試驗品種。徐麥818,審定編號為蘇審麥20180008,育種單位為徐州佳禾農業科技有限公司。該品種屬半冬性中熟小麥品種,分蘗力較強,抗寒性較好,株型較緊湊,穗層較整齊,熟相較好。

1.1.2 試驗地基本概況。試驗地點位于睢寧縣睢河街道光華村睢寧稻麥科技綜合示范基地(117°54′16″E、33°56′41″N)。兩合土,土壤肥力中等偏上,有機質含量24.65 g/kg,速效鉀含量93.48 mg/kg,有效磷含量41.61 mg/kg,堿解氮含量145.35 mg/kg,pH 值 7.4。

1.1.3 種植情況。前茬水稻。2021年11月3日播種,機械條播,播種量13.6 kg/667 m2。肥料運籌為:2021年 11月3日基施緩釋肥(N、P2O5、K2O 質量分數分別為 26%、14%、10%)32.5 kg/667 m2,2022年 2月8日追施緩釋肥 32.5 kg/667 m2,2022年 3月16日追施尿素5.0 kg/667 m2。在抽穗揚花期及時開展“一噴三防”。

1.2 試驗處理

試驗具體處理見表1,2021—2022年度設置5個處理和1個空白對照(CK,不施任何化控產品)。5個化控產品分別為“靈滟”(山西浩之大生物科技有限公司生產)、“矮壯豐”(淮安飛龍農業科技發展公司生產)、“愛久收”(江蘇山川科技有限公司生產)、“直播龍”(武漢普瑞豐生物科技有限公司生產)、“勁豐谷德”(淮安飛龍農業科技發展公司生產)。T1處理是“靈滟”60 mL/667 m2對水 30 kg/667 m2;T2處理是“矮壯豐”50 mL/667 m2對水 30 kg/667 m2在拔節期葉面噴施;T3處理是“愛久收”100 mL/667 m2對水30 kg/667 m2在破口期葉面噴施;T4處理是“直播龍”10 kg/667 m2在拔節前追施;T5處理是“勁豐谷德”100 mL/667 m2對水 30 kg/667 m2在破口期葉面噴施;CK 是空白對照,不施任何化控產品。

表1 2021—2022年度不同化控產品處理施用時期及施用措施

1.3 測定項目與方法

1.3.1 基本苗數和苗情動態調查。各生育期苗情動態調查,采用對角線5 點取樣法,每個點調查1 m2莖蘗數(穗數)。

1.3.2 化控效果調查。于小麥成熟期各處理采用對角線5 點取樣方法,每個點選取20 株,合計100 株,用剪刀剪取每個節間,去葉鞘,用直尺測量每個節間長度和莖粗,用分析天平(量程:1 mg~220 g)稱量每個節間干質量和鮮質量。第2 節間抗折力測定方法:取小麥基部第2 節間兩端放于高50 cm、間隔5 cm 的支撐木架凹槽內,在莖稈中部懸掛托盤,盤內加砝碼直至莖稈折斷,托盤和砝碼的質量就可換算為該莖稈的抗折力。每個小區調查小麥倒伏率和倒伏程度。

1.3.3 產量調查。收獲前理論產量測定:采取5 點取樣法,每個點測定0.4 m2穗數,計算667 m2穗數;同時每點取20 穗,室內考種,測定水份、穗粒數和千粒質量。

1.4 數據統計與處理

采用Excel 2021 軟件對試驗數據進行數據統計與處理分析。

2 結果與分析

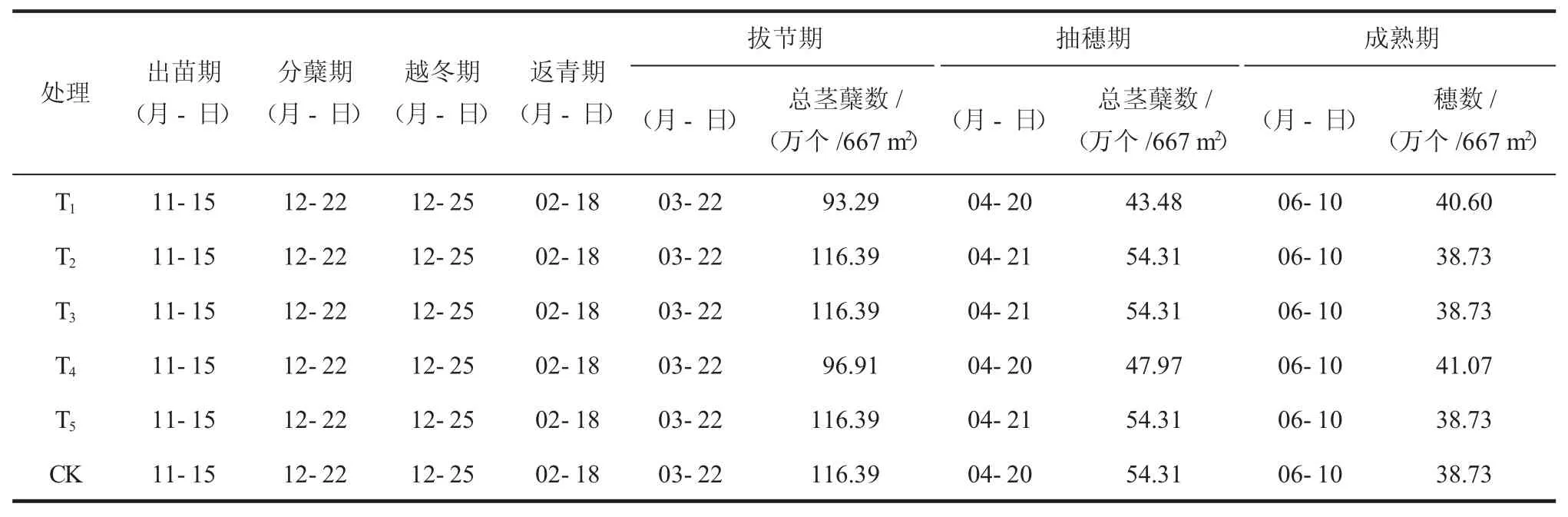

2.1 苗情調查

由表2 可知,不同化控處理小麥生育期(出苗期、分蘗期、越冬期、返青期、拔節期、成熟期)一致,T2、T3和T5處理抽穗期較CK 略遲1 d。從莖蘗動態來看,T1處理拔節期總莖蘗數較CK 減少19.85%,抽穗期總莖蘗數較CK 減少19.94%;T4處理拔節期總莖蘗數較CK 減少16.74%,抽穗期總莖蘗數較CK 減少11.67%。從成穗數來看,T1處理穗數較CK增加4.83%,T4處理穗數較CK 增加6.04%。

表2 不同化控處理小麥生育期苗情動態

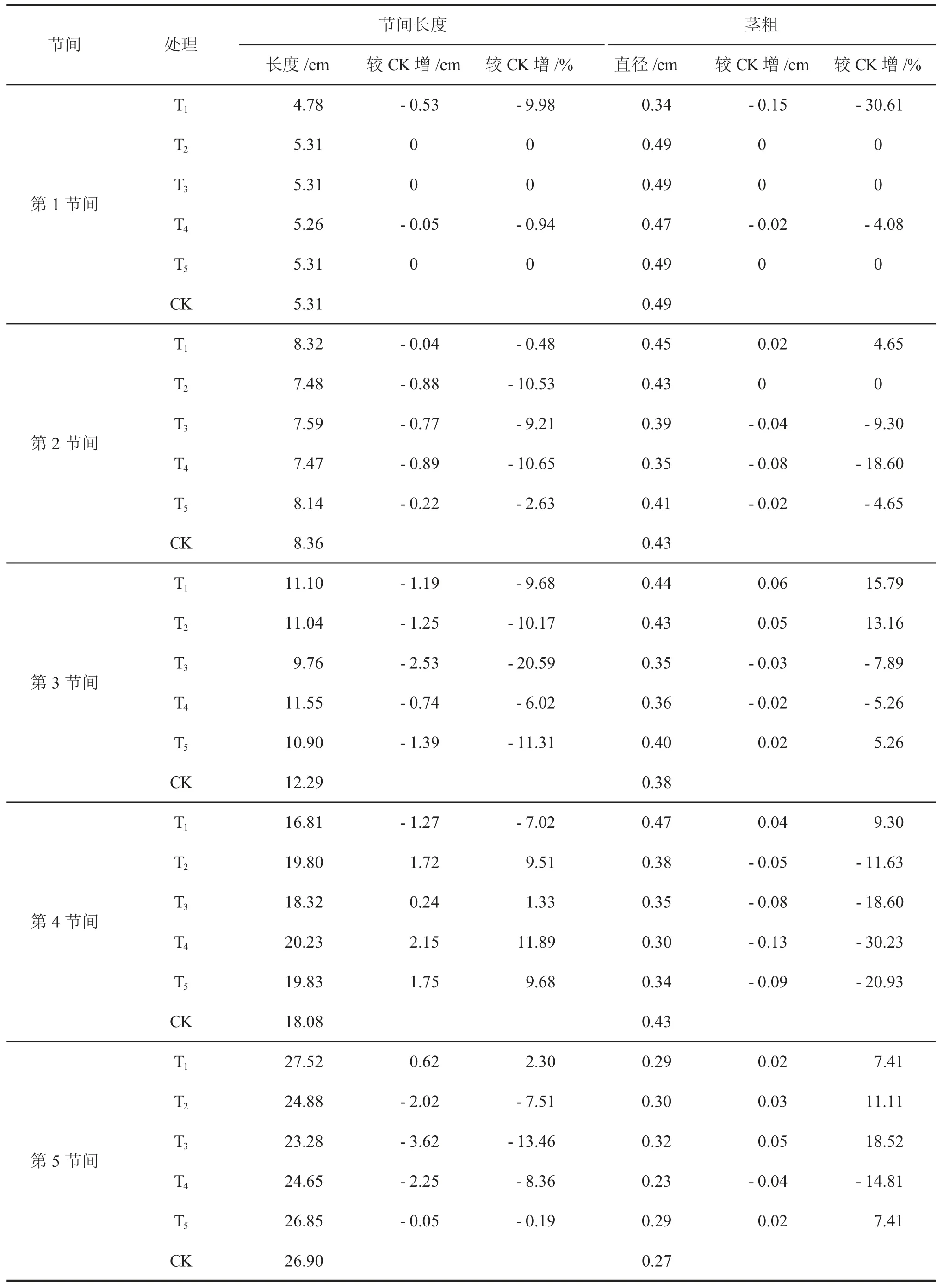

2.2 不同化控產品處理對小麥節間長度、莖粗[3]和抗折力的影響

由表3 可知,不同處理對小麥節間長度和莖粗均有影響。

表3 不同化控產品處理對小麥各節間長度和莖粗的影響

對節間長度的影響:T1處理縮短第1 節間至第4 節間長度,其縮短幅度分別為9.98%、0.48%、9.68%、7.02%;增加第5 節間(穗莖節)長度,其增加幅度為2.30%。T4處理縮短第1 節間至第3 節間及第5 節間(穗莖節)長度,其縮短幅度分別為0.94%、10.65%、6.02%、8.36%;增加第4 節間(穗莖節)長度,其增加幅度為11.89%。

T2、T3、T5處理縮短第 2 節間、第 3 節間及第 5節間(穗莖節)長度,其中:T2處理縮短幅度分別為10.53%、10.17%、7.51%,T3處理縮短幅度分別為9.21%、20.59%、13.46%,T5處理縮短幅度分別為2.63%、11.31%、0.19%。增加第4 節間(穗莖節)長度,其中:T2處理增加幅度為9.51%,T3處理增加幅度為1.33%,T5處理增加幅度為9.68%。

對節間莖粗的影響:T1處理第1 節間莖粗變細,變細幅度為30.61%;第2 節間至第5 節間莖粗增加,其增加幅度分別為4.65%、15.79%、9.30%、7.41%。T4處理第1 節間至第5 節間莖粗變細,其變細幅度分別為4.08%、18.60%、5.26%、30.23%、14.81%。

T2處理第3 節間、第5 節間莖粗增加,其增加幅度分別為13.16%、11.11%;第4 節間莖粗變細,變細幅度為30.61%。T3處理第2 節間至第4 節間莖粗變細,其變細幅度分別為9.30%、7.89%、18.60%;第5 節間莖粗增加,其增加幅度為18.52%。T5處理第2 節間、第4 節間莖粗變細,其變細幅度分別為4.65%、20.93%;第 3 節間、第 5 節間莖粗增加,其增加幅度分別為5.26%、7.41%。

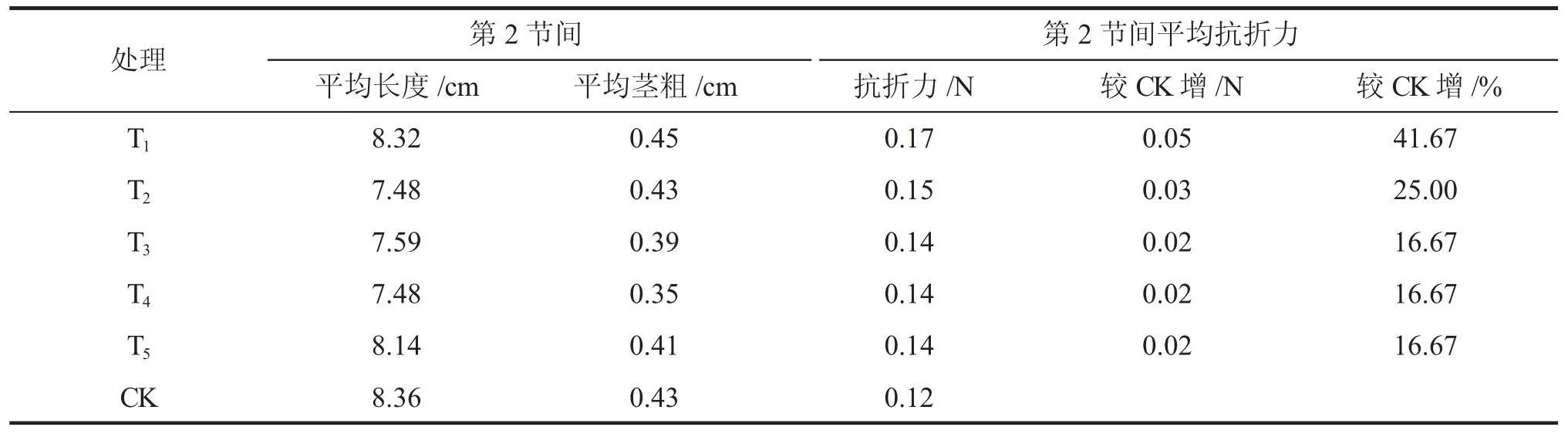

小麥倒伏以莖稈倒伏較為普遍,研究多用基部第2 節間抗折力來衡量小麥的倒伏性能[4]。由表4可知,所有處理第2 節間抗折力(每個處理測量100個第2 節間抗折力并計算平均值)較CK 均有所增強,其中T1和T2處理第2 節間抗折力最強,分別較CK 增加 41.67%、25.00%。

表4 成熟期小麥第2 節間長度、莖粗及抗折力

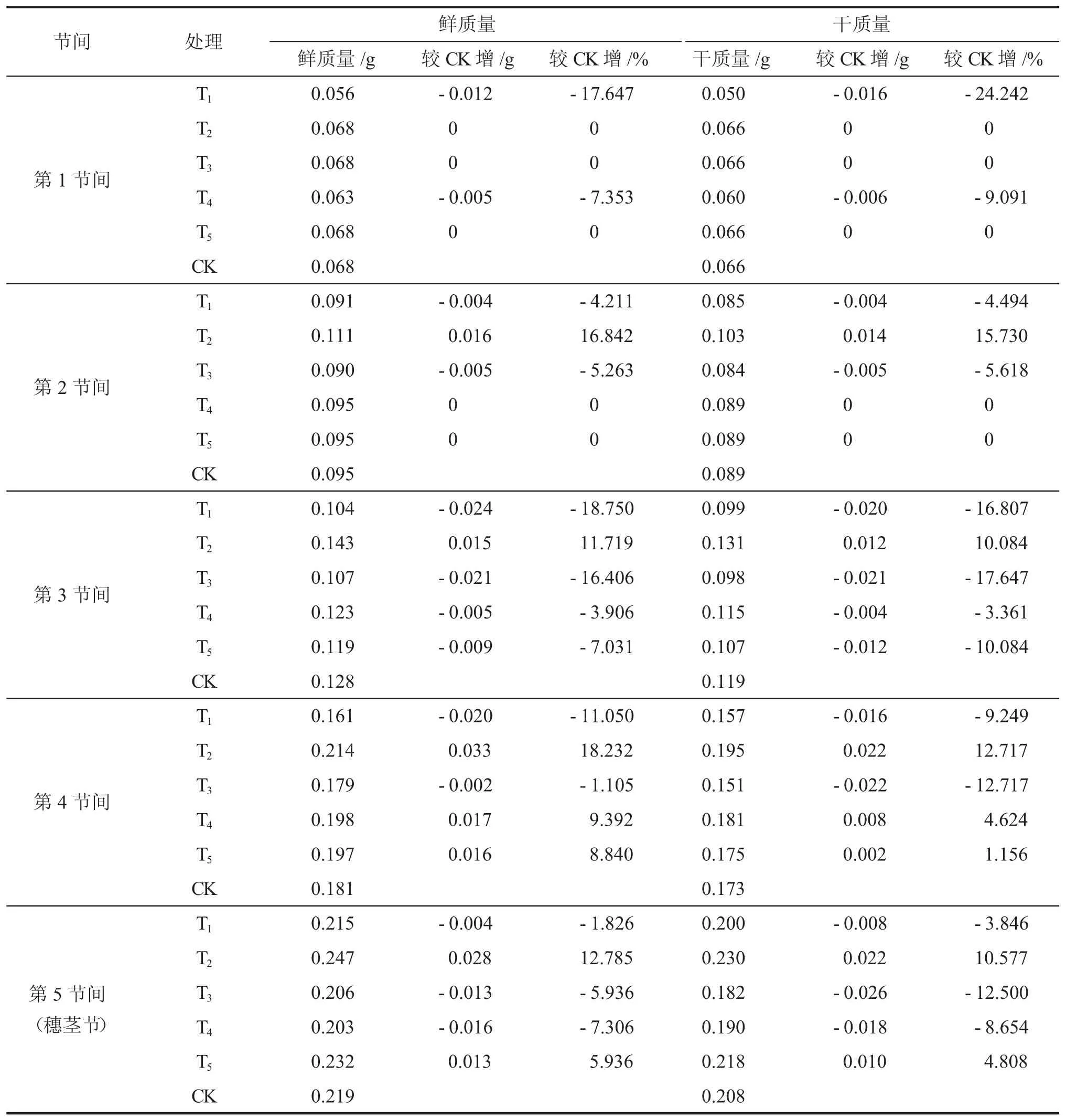

2.3 不同化控產品處理對小麥節間鮮質量和干質量的影響

由表5 可知,不同處理對小麥鮮質量和干質量均有影響。T1處理第1 節間至第5 節間鮮質量和干質量均減少:鮮質量減少幅度分別為17.647%、11.765%、26.471%、7.353%、14.706%,干質量減少幅度分別為 24.242%、13.636%、30.303%、9.091%、16.667%。T3處理第2 節間至第5 節間鮮質量和干質量均減少:鮮質量減少幅度分別為5.263%、16.406%、1.105%、5.936%,干質量減少幅度分別為5.618%、17.647%、12.717%、12.500%。T4處理第 1 節間、第3 節間、第5 節間鮮質量和干質量均減少:鮮質量減少幅度分別為7.353%、3.906%、7.306%,干質量減少幅度分別為9.091%、3.361%、8.654%。T5處理第3 節間鮮質量和干質量均減少:鮮質量減少幅度為7.031%,干質量減少幅度為10.084%。只有T2處理下,第2、3、4、5 節間的鮮質量和干質量均增加。

表5 不同化控產品處理對小麥節間鮮質量和干質量的影響

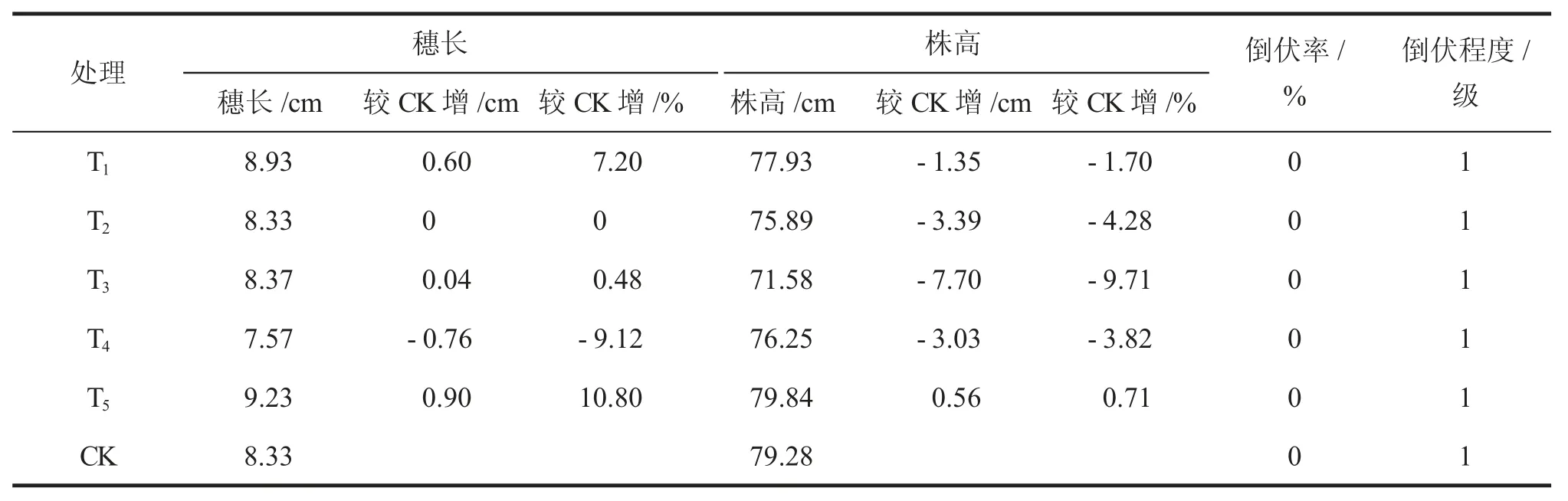

2.4 不同化控產品處理對小麥植株高度與倒伏的影響

由表6 可知,化控產品對穗長的影響,除T4處理穗長變短、縮短幅度為9.12%外,其余處理均使小麥穗長變長,其中:增加幅度最大的是T5處理,其增加幅度為10.80%。

表6 成熟期小麥植株性狀與倒伏情況

化控產品對株高的影響,拔節期前處理是通過抑制基部節間長度降低株高[5],其中:T1處理降低植株高度,較CK 降低1.70%;T4處理降低植株高度,較CK降低3.82%。拔節期及后處理是通過抑制上部節間生長降低株高,其中:T2處理降低植株高度,較CK 降低4.28%;T3處理降低植株高度,較CK 降低9.71%。

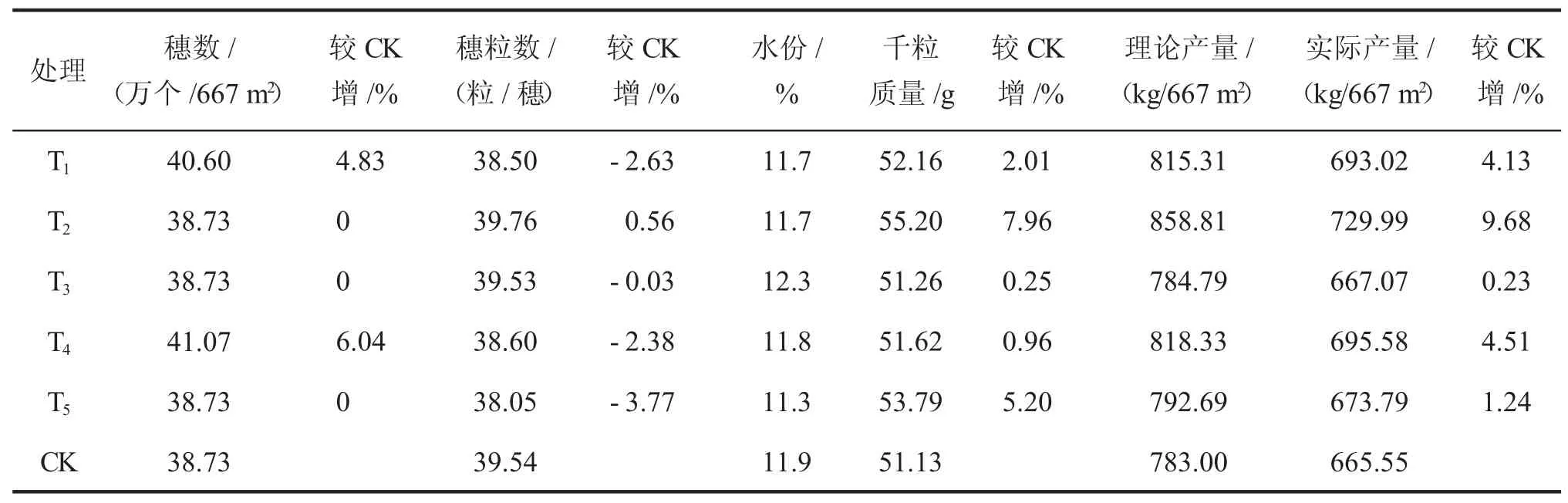

2.5 對小麥穗粒結構及產量的影響

由表 7 可知,T1、T4處理穗數增加,其中:T4處理增穗效果明顯,較CK 增加6.04%;T2處理穗粒數增加,較 CK 增加 0.56%。T1、T2、T3、T4、T5處理千粒質量均增加,其中千粒質量增加最多的是T2處理,較CK增加7.96%;其次為T5處理,較CK 增加 5.20%;第3 是 T1處理,較 CK 增加 2.01%。

表7 不同處理小麥產量結構

所有處理實際產量均增加,其中:增產幅度最大的是T2處理,較 CK 增加 9.68%;其次為 T4處理,較CK 增加 4.51%;第 3 是 T1處理,較 CK 增加 4.13%。

3 討論與結論

T1處理主要作用是縮短第1、第2、第4 節間長度,使第2、第3、第4 節間莖粗增加,增加穗長,降低株高,提高產量;T2處理主要作用是增加第3 節間莖粗,控制第5 節間(穗莖節)的長度,顯著提高抗折力,降低株高,增粒增質量,增產效果最好;T3處理主要作用是顯著縮短第3、第5 節間(穗莖節)長度,顯著降低株高,提高抗折力,提高產量;T4處理主要作用是縮短第1、第2、第3 節間長度,降低株高,提高抗折力,顯著增加穗數,提高產量;T5處理主要作用是縮短第2、第3 節間長度,顯著增加第3 節間莖粗,提高抗折力,顯著增加穗長,提高產量。

小麥倒伏主要與其莖壁厚度、植株的高度和基部節間的長度等因素有關[6]。綜上所述,T1和T4處理是通過抑制基部節間長度降低株高,對節間生長有明顯的抑制作用,控制了整體株高,有效降低中心,縮短了營養物質運輸的距離,有利于小麥灌漿,增加第2 節間莖粗,使其莖稈粗壯,壁厚增加,顯著提高基部第2 節間莖稈抗折力。其中T1處理通過抑制基部節間長度降低株高,第2 節間莖粗較CK 增加4.65%,使第2 節間莖粗增加,第2 節間抗折力較CK 增加41.67%,顯著提高抗折力,增加穗長,使群體穗形大而一致,促進穗生長發育,產量較CK 增加4.13%,增產效果較好。T2、T3和 T5處理是通過抑制上部節間生長降低株高,對節間生長有明顯的抑制作用,增加上部節間莖粗;所有處理莖稈的抗折力均明顯增強,促進小花分化,延緩早衰,增粒增重,具有一定的增產作用。其中T2處理增加第3 節間莖粗,控制第5 節間(穗莖節)的長度,通過抑制上部節間生長降低株高,第2 節間抗折力較CK 增加25.00%,顯著提高抗折力,使小麥穗數足,穗粒數多,穗粒數較CK 增加0.56%,千粒質量較CK 增加7.96%,產量較CK 增加9.68%,增粒、增重效果較好,增產效果最好。得益于氣候因素,2022年4—6月上旬,全縣降雨量15 mm,比上年和常年同期分別減少110.4、126.4 mm,光照充足,沒有明顯的干熱風,不同處理均無倒伏,故各處理抗倒伏性狀待進一步試驗示范驗證。

綜上,T2處理(“矮壯豐”8%腐植酸調節葉面劑50 mL/667 m2對水30 kg/667 m2在拔節期葉面噴施)、T1處理(“靈滟”20.8%烯效·甲哌鎓 60 mL/667 m2對水30 kg/667 m2)綜合效果較好。