不同化肥減施模式對機插粳稻產量、氮肥利用效率及經濟效益的影響

周志宏 ,韓 笑 ,石 呂 ,闞建鸞 ,蘇建平 ,劉 建 ,薛亞光 *

(1.如皋市農業技術推廣中心,江蘇 如皋 226599;2.江蘇沿江地區農業科學研究所/南通市循環農業重點實驗室,江蘇 南通 226002)

水稻是我國種植面積較大的主糧作物之一,其產量高低直接影響到我國糧食安全和社會穩定。氮素是限制水稻生長發育的重要養分因子,施用氮肥是提高水稻產量的關鍵[1-3]。我國是世界第一大化肥消費國,氮肥用量占全球氮肥用量的30%[4],而我國稻田中氮肥的利用率只有30%左右[5]。我國水稻栽培普遍存在氮肥施用量過高、施用方式不合理、養分易損失等問題[6-8]。同時過量的化肥投入也會導致土壤結構不良、土壤酸化以及嚴重的面源污染問題[9-10]。

如何科學減少氮肥施用量、有效提高氮肥利用效率,一直受到科技人員的高度關注。已有研究表明,緩控釋肥等新型肥料由于氮素釋放特征契合水稻生長規律,對氮素吸收、運轉表現出一定的補償和促進作用,有助于提高氮肥利用率,又可減少用工和氮肥施用量[11-14],目前已成為國內外研究熱點。另外,有機肥作為我國農業生產中的重要肥料,含有豐富的有機養分和無機養分,有機肥或有機肥配施化肥可以有效改善土壤氮、磷、鉀等養分的平衡狀況,增加土壤有機質含量和養分有效性,從而降低肥料損失率,提高土壤肥力和生態系統的生產力[15]。眾多研究表明,有機無機肥配施有利于水稻高產穩產、養分吸收,有利于提高肥料利用率、減少環境污染、培肥土壤[16-19]。但前人的研究大多集中于緩控釋肥或有機肥化肥配施單方面在水稻上的應用效果,關于兩者之間的比較鮮有報道。本試驗基于化學氮肥減少25%,比較緩控釋肥基施和有機肥化肥配施對水稻產量、氮肥利用效率以及經濟效益的影響,旨在為探索適宜江蘇水稻減肥增效的栽培技術提供理論依據和數據支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗于2021年6—11月在江蘇省如皋市東陳鎮南莊村(120°43′E、32°24′N)進行。試驗地前茬種植小麥,土壤質地為沙壤土,試驗田0~20 cm 耕層的土壤有機質含量為32.98 g/kg,全氮含量為1.93 g/kg,堿解氮含量為 169.87 mg/kg,有效磷含量為16.90 mg/kg,速效鉀含量為105.42 mg/kg。小麥收獲后秸稈直接粉碎還田,用旋耕機旋入20 cm 土層中,移栽前1 周上水泡田。水稻于6月20日機插,行株距分別為30、12 cm,每穴3~5 苗,于9月2日齊穗,10月29日收獲。

1.2 供試材料

供試品種:選用當地主推優良食味粳稻品種南粳5055,該品種由江蘇省農業科學院糧食作物研究所育成。

供試肥料:45%復合肥(N、P2O5、K2O 質量比為15︰15︰15),由史丹利農業集團股份有限公司生產;普通尿素(氮質量分數為46.1%)、46%緩混肥(N、P2O5、K2O 質量比為 30︰4︰12,緩釋氮質量分數≥24%)、40%摻混肥(N、K2O 質量比為 28︰12),均由南通海陵肥料有限公司生產;有機肥[主要成分為雞糞,N、P2O5和 K2O 的總含量(質量分數,下同)≥5%,其中氮含量約為2%,有機質含量≥45%],由南通爾康生物有機肥有限公司生產。

1.3 試驗設計

本試驗設置 5種施肥模式,其中 T1、T2、T3處理均基于化肥氮減施25%。

N0:氮空白區。不施氮肥,在水稻機插前基施磷肥(過磷酸鈣,含P2O516%)421.9 kg/hm2和鉀肥(氯化鉀,含 K2O60%)110.0 kg/hm2,穗肥施用鉀肥 60.0 kg/hm2。

CK:常規化肥施用(對照)。總施氮量為330.0 kg/hm(2純氮,下同),施磷量(P2O5)和施鉀量(K2O)與N0相一致。在水稻機插前基施45%復合肥450.0 kg/hm2和尿素112.5 kg/hm2;分蘗肥于機插后5~7 d 和 10~12 d 分別施用尿素 75.0、97.5 kg/hm2;穗肥分2 次施用,促花肥于倒3.5 葉期施用40%摻混肥283.4 kg/hm2,保花肥于倒1.5 葉期施用尿素112.5 kg/hm2。

T1處理:有機肥等氮量替代化肥。總施氮量為330.0 kg/hm2,其中化肥氮為 247.5 kg/hm2,有機氮為82.5 kg/hm(2替代25%化肥氮)。在水稻機插前基施45%復合肥300.0 kg/hm2、尿素75.0 kg/hm2和有機肥4 125.0 kg/hm2;分蘗肥施用尿素 150.0 kg/hm2,分 2 次等量施用;穗肥于倒3.5 葉施用40%摻混肥353.6 kg/hm2。

T2處理:緩混肥一次性基施。總施氮量為247.5 kg/hm2。在水稻機插前基施 46%緩混肥825.0 kg/hm2,不再追肥。

T3處理:緩混肥與常規氮肥一基一追配施。總施氮量為247.5 kg/hm2。水稻機插前基施46%緩混肥600.0 kg/hm2,穗肥于倒3.5 葉施用40%摻混肥240.0 kg/hm2。

采取隨機區組試驗,每個小區面積200 m2,3 次重復。試驗小區四周作埂,并用塑料膜包埂,防止肥水串灌。各處理水漿管理、病蟲害防治與常規稻田管理一致。

1.4 測定項目與分析方法

1.4.1 莖蘗動態。每個小區定點10 穴,3 次重復,分別在移栽期(栽后5 d)、分蘗期、拔節期、抽穗期和成熟期觀察莖蘗發生動態。

1.4.2 干物質質量。分別于抽穗期和成熟期每小區隨機選取10 穴具有代表性的水稻植株,去除地下部后按葉、莖、穗分裝,經 105 ℃殺青 0.5 h,75 ℃烘干、稱質量。保留樣品測定氮含量。

1.4.3 考種與計產。于收割前2 d,每小區按平均穗數取12 穴,脫粒考種。成熟期各小區實收5 m2計產。

1.4.4 氮含量。采用凱氏定氮法測定植株全氮含量[20]。

1.5 數據處理與統計方法

采用Office 2016 軟件處理數據、表格及文字,用SPSS 19.0 統計分析,用α=0.05 最小顯著差異法(LSD0.05)進行平均數顯著性檢驗。相關指標計算方法如下:

花后干物質積累量=成熟期干物質積累量-開花期干物質積累量;

花前干物質積累率=開花期干物質積累量/成熟期干物質積累量×100%;

花后干物質積累率=花后干物質積累量/成熟期干物質積累量×100%;

氮肥吸收利用率=(施氮區氮素積累量- 未施氮區氮素積累量)/施氮量×100%;

氮肥農學效率=(施氮區產量- 未施氮區產量)/施氮量;

氮肥偏生產力=施氮區籽粒產量/施氮量;

作物產值=作物產量×作物價格;

凈效益=作物產值- 肥料成本- 追肥勞動力投入- 其他成本投入。

水稻價格按江蘇省2021年下半年各地平均價格計算,肥料價格按市場價計算:小麥價格為3.0 元/kg,45%復合肥為 2 900 元 /t,普通尿素為 3 100 元 /t,46%緩混肥為3 800 元/t,40%摻混肥為3 000 元/t,有機肥為4 125 元/t;追肥勞動力投入一次按150 元/hm2計算;其他成本投入包括:農藥2 100 元/hm2,水稻機插及秧盤 3 000 元 /hm2,機械及灌溉 4 050 元 /hm2,除追肥外人工 540 元 /hm2,共計 9 690 元 /hm2。

2 結果與分析

2.1 不同化肥減施模式對水稻產量及其構成因素的影響

從表1 可以看出,各施肥處理的水稻產量均顯著高于未施氮,其中:T1處理的產量最高,較CK 增產3.90%;T2處理的產量最低,較CK 減產4.09%;而T3處理與CK 產量相近,差異無統計學意義。從產量構成因素來看,T1處理的單位面積總穎花數(單位面積穗數×穗粒數)和結實率均較CK 略有增加;T2和T3處理雖保持較高的單位面積穗數,但穗粒數均較CK 有所減少,兩者的總穎花數也分別較CK(47 550.00 萬個/hm2)減少了 10.04%和 4.37%,其中T2處理的總穎花數顯著降低,是造成水稻較大幅度減產的主要原因。

表1 不同處理對水稻產量及其構成因素的影響

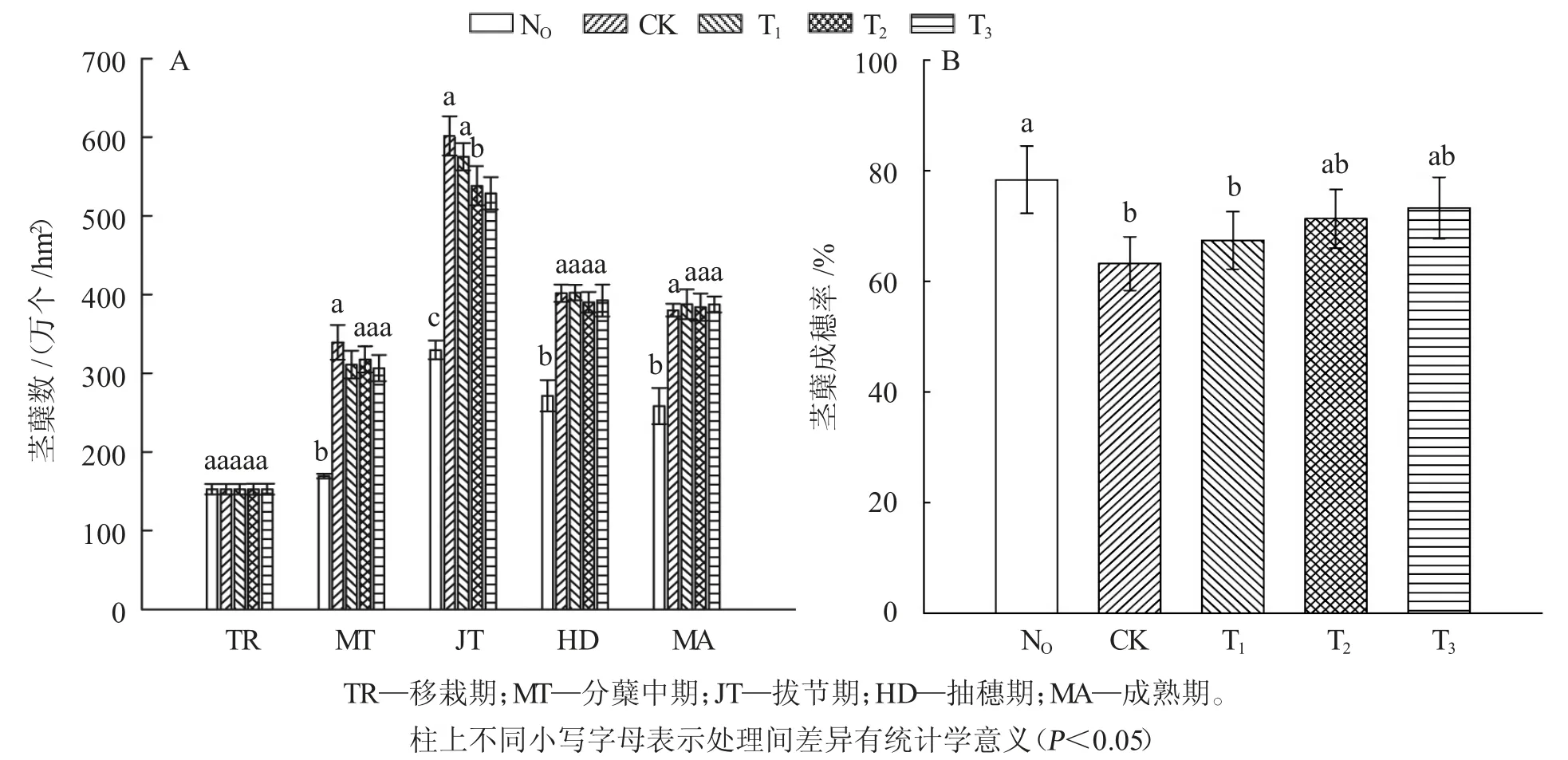

2.2 不同化肥減施模式對水稻莖蘗動態和莖蘗成穗率的影響

由圖1-A 可知,各處理的莖蘗數均表現為隨著生育進程逐步增加,在拔節期達到高峰值,隨后逐步降低,并在抽穗期趨于穩定,與成熟期有效分蘗數無明顯差異。T1處理的莖蘗數在分蘗中期至拔節期均要低于CK,但差異不具有統計學意義,在拔節后莖蘗數則下降較緩,其成熟期有效分蘗數甚至略高于CK。T2和T3處理在生育前期分蘗發生較慢,兩者的高峰苗莖蘗數均顯著低于CK,但成熟期有效分蘗數則與CK 無明顯差異,并且兩者的莖蘗成穗率均達到70%以上,雖高于CK 的63.20%,但無統計學意義(圖1-B)。

圖1 不同處理的莖蘗動態(A)和莖蘗成穗率(B)

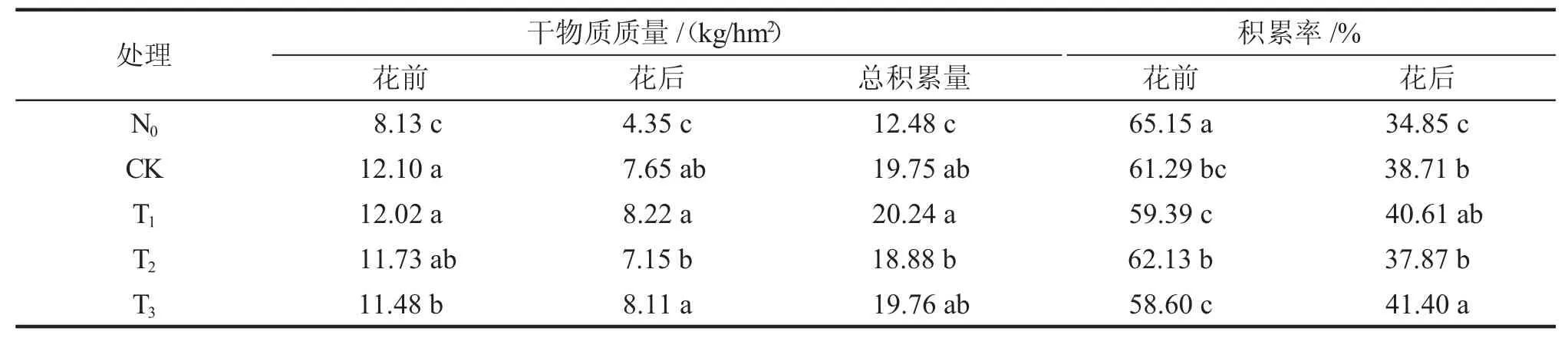

2.3 不同化肥減施模式對水稻干物質積累的影響

由表2 可知,不同施肥處理的水稻干物質總積累量表現為 T1處理最高,T3處理和 CK 其次,T2處理最低;CK 和T1處理均有較高的花前干物質積累量,而T2和T3處理較低。但CK 和T2處理的花前干物質積累率均超過60%,表現為有利于花前干物質積累;T1和T3處理的花后干物質積累量均超過8 t/hm2,其占總積累量比例也均超過40%,表現為更有利于花后干物質的積累。

表2 不同處理對水稻干物質積累的影響

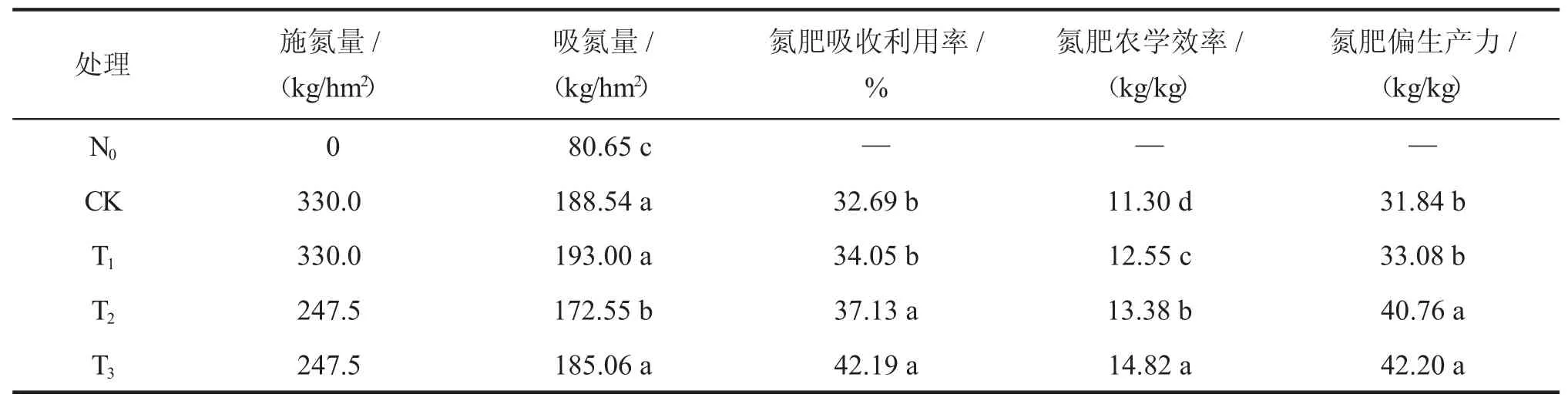

2.4 不同化肥減施模式對水稻氮素的吸收與利用

由表3 可以看出,各處理的水稻吸氮量表現為T1>CK>T3>T2,其中:T1和 T3處理均與 CK 之間的差異無統計學意義,T2處理則較CK 減少了8.48%。與CK 相比,T1處理的氮肥吸收利用率、氮肥偏生產力增加均不顯著,僅氮肥農學效率明顯提高,T2和T3處理的氮肥吸收利用率、農學效率、偏生產力較CK均有提高,其中:T2處理分別提高13.58%、18.41%、28.02%,T3處理分別提高 29.06%、31.15%、32.54%,與CK 之間的差異均具有統計學意義。可見,T3處理在減氮25%的條件下不僅能保持較高的氮素吸收,也能顯著提高氮肥的利用效率。

表3 不同處理對水稻氮素吸收及利用效率的影響

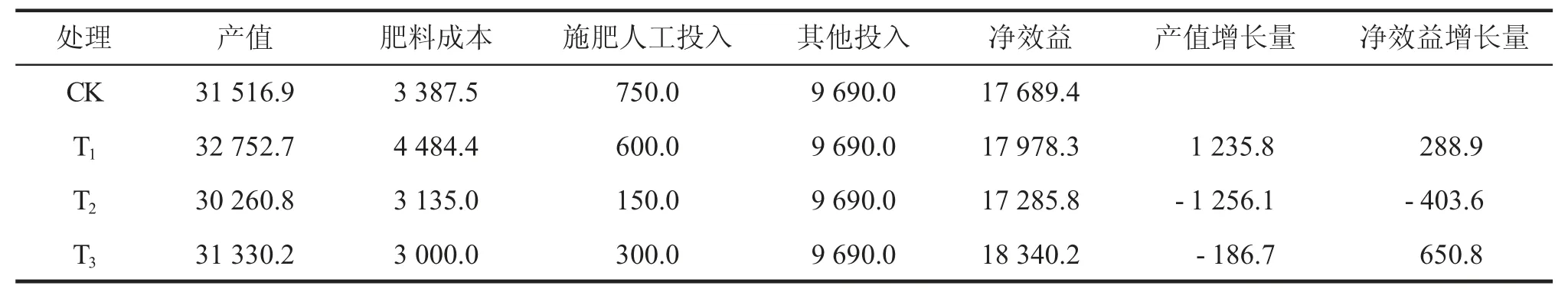

2.5 不同化肥減施模式對水稻經濟效益的影響

從表4 可以看出,各處理的水稻產值表現為T1>CK>T3>T2。與CK 相比,T1處理的水稻產值增加了 1 235.8 元 /hm2,T2和 T3處理分別減少了 1 256.1、186.7 元 /hm2。從投入成本來看,CK、T1、T2和 T3處理分別為 13 827.5、14 774.4、12 975、12 990 元 /hm2,其中T1處理最高,T2和T3處理均較CK 有所減少。因此,T1和T3處理的凈效益均高于CK,分別增加了1.63%和3.68%,而T2處理由于產值較低,盡管減少了投入成本,但凈效益仍然低于CK。

表4 不同處理對水稻產值、投入成本及凈效益的影響 元/hm2

3 討論

前人研究表明,有機肥與化肥合理配施對水稻的生長有調控作用,有利于水稻的穩產高產,還能調控氮素養分供應狀況,改善土壤供氮能力[17,21]。周運陸等研究發現,25%有機肥氮替代化肥氮水稻產量最高,顯著高于50%、75%和100%有機肥氮替代化肥氮以及單施化肥處理[22];此時土壤氮素養分釋放比較穩定,土壤礦質氮含量在比較高的水平,水稻氮素積累量最大,因此顯著提高水稻產量[23]。本試驗結果也表明,在化肥氮減施25%的條件下,各處理中以有機肥等氮量替代化肥的水稻產量和氮素積累量最高,分別較常規化肥施用(對照)增加3.90%和2.37%。但緩混肥一次性基施和緩混肥與常規氮肥一基一追配施2 處理的水稻增產效果均不明顯,其中緩混肥一次性基施較對照減產4.09%。這可能與氮肥減量幅度相對較大有關。曾建華等研究發現,緩控釋肥氮肥減量10%能夠保證水稻產量,但當減量20%時,水稻明顯減產[24]。劉紅江等研究發現,在緩控釋氮肥減量18.2%條件下,水稻產量顯著降低[25]。但也有研究認為,分蘗期和孕穗期是水稻的吸氮高峰期,而緩控釋肥一次性基施供氮曲線并不能完全協同滿足水稻的吸氮曲線,也可能造成水稻后期生長潛力不足,對水稻有減產風險[26]。因此,有學者提出通過緩控釋肥配施尿素能夠彌補緩控釋肥供氮量不足的缺點,保證產量[27-29]。本研究也發現,緩混肥一次性基施模式下水稻單位面積總穎花數的顯著下降是其明顯減產的主要原因,緩混肥與常規氮肥一基一追配施模式下水稻的總穎花數雖較對照略有降低,但較高的結實率和千粒質量保證其與對照產量相近且差異無統計學意義。相較于緩混肥一次性基施處理,緩混肥與常規氮肥一基一追配施后期因追施穗肥,氮肥的分解釋放與機插稻需肥關鍵期相契合,有利于防止葉片早衰[30],促進了花后光合同化產物的積累,提高了總干物質積累量和氮素積累量,更有利于水稻的穩產高產。

本研究也發現,有機肥等氮量替代化肥處理雖然有較高的氮素積累量,但在相同施氮水平下,其氮素的吸收利用率以及偏生產力均與對照之間的差異無統計學意義,僅顯著提高了氮肥農學效率。這與前人的研究結果[22,31]不相一致,可能與試驗年限、作物種類、試驗地點或土壤肥力等因素有關。而在總氮量減施25%的情況下,緩混肥一次性基施和緩混肥與常規氮肥一基一追配施2個處理的氮肥吸收利用率、農學利用率和偏生產力分別較對照提高了13.58%和29.06%(氮肥吸收利用率)、18.41%和31.15%(農學利用率)、28.02%和32.54%(偏生產力),表明2種緩混肥施用方式均有助于水稻氮素的高效利用。但與緩混肥一次性基施相比,緩混肥與常規氮肥一基一追處理更有利于后期氮素的積累、灌漿結實期莖葉氮素轉移量的增加[32],以及更高的氮肥農學效率和吸收利用率,表現出更佳的減肥增效作用。

另外,本試驗表明,有機肥等氮量替代化肥和緩混肥與常規氮肥一基一追2 處理均較對照增加了凈效益。水稻凈效益主要由產值和投入成本2 部分決定。有機肥等氮量替代化肥處理的產值最高,較對照增加1 235.8 元/hm2,但由于較高的有機肥使用成本,其凈效益僅較對照增加288.9 元/hm2。緩混肥與常規氮肥一基一追配施的產值則與對照的相近,但由于減少了總施氮量以及施肥次數,其肥料的使用成本大幅降低,其凈效益較對照增加了650.8 元/hm2。因此,相較于有機肥等氮量替代化肥處理的高產值高效益,緩混肥與常規氮肥一基一追配施處理的節本增效模式更適宜于當地的推廣應用。

4 結論

本試驗表明,相較于常規化肥施用,化肥氮減施25%條件下,有機肥等氮量替代化肥一定程度上能提高水稻產量和氮肥利用效率,但由于有機肥使用成本較高,其凈效益的增加更多是來源于產值的增加;而采用緩混肥基施與速效氮肥追施這種方式既使水稻無明顯減產,又大幅降低人工和氮肥成本投入,顯著提高了氮肥的利用效率和經濟效益,更有利于水稻的節本增效。