2000-2021年甘肅省新發麻風病例流行病學特征分析

馮淑梅 吳 珊 孫麗姣 張宏茂

甘肅省疾病預防控制中心,蘭州,730000

麻風是一種由麻風分枝桿菌感染引起的慢性傳染病,主要侵犯皮膚和周圍神經[1,2]。早發現、早診斷、早治療是阻斷傳播、消除危害的主要措施[3]。近年來,全國麻風發現率和患病率持續下降[4],但全球每年新發現麻風病例仍有約200,000例[5],提示麻風分枝桿菌仍在全球范圍內傳播。甘肅省屬于多民族聚居的經濟欠發達的內陸省份,常住人口2500多萬,是我國麻風流行的二類地區,截止2021年全省累計報告病例4917例,歷史上全省86%的縣(市、區)報告過麻風病人。患病率從1966年最高的14.2/105下降至2021年0.06/105,下降99.58%;發現率從1950年最高的2.28/105降至2021年0.008/105,下降99.64%,1992年全省以市為單位達到“基本消滅”的標準,2015全省以縣為單位達到“基本消滅”的標準。近年來麻風疫情雖然呈緩慢下降趨勢,但新發病例診斷延遲期長,病例早期發現滯后,新發病例Ⅱ級畸殘比居高不下[6]。為進一步了解甘肅新發麻風病例流行病學特征,制定適合低流行態勢下的麻風防控策略,現將2000-2021年甘肅新發麻風病例的流行特征分析如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源 資料來源于甘肅各縣(市、區)上報至全國麻風防治管理信息系統(Leprosy Management Information System in China,LEPMIS)的病例資料。麻風病例在2018年8月1日前后分別按照中華人民共和國衛生行業標準《麻風病診斷標準(WS291-2008)》[7]、《麻風病診斷標準(WS291-2018)》[8]進行診斷。

1.2 指標定義及計算方法 新發病例是指在本次確診前從未被確診的病例。早期病例是指病期在1年以內且尚未發生2級畸殘或不可逆神經損傷的確診病例。發現率、2級畸殘比、延遲期、治療分型、臨床分型等麻風流行指標的定義及計算方法參照世界衛生組織標準和《麻風病防治手冊》[9]。

1.3 統計學方法 采用統計學軟件SAS9.3進行,描述性資料用頻數(百分比)或均數±標準差(正態分布或近似正態分布時)進行描述,對于偏態分布資料使用中位數表達,計數資料數據比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 流行病學特征

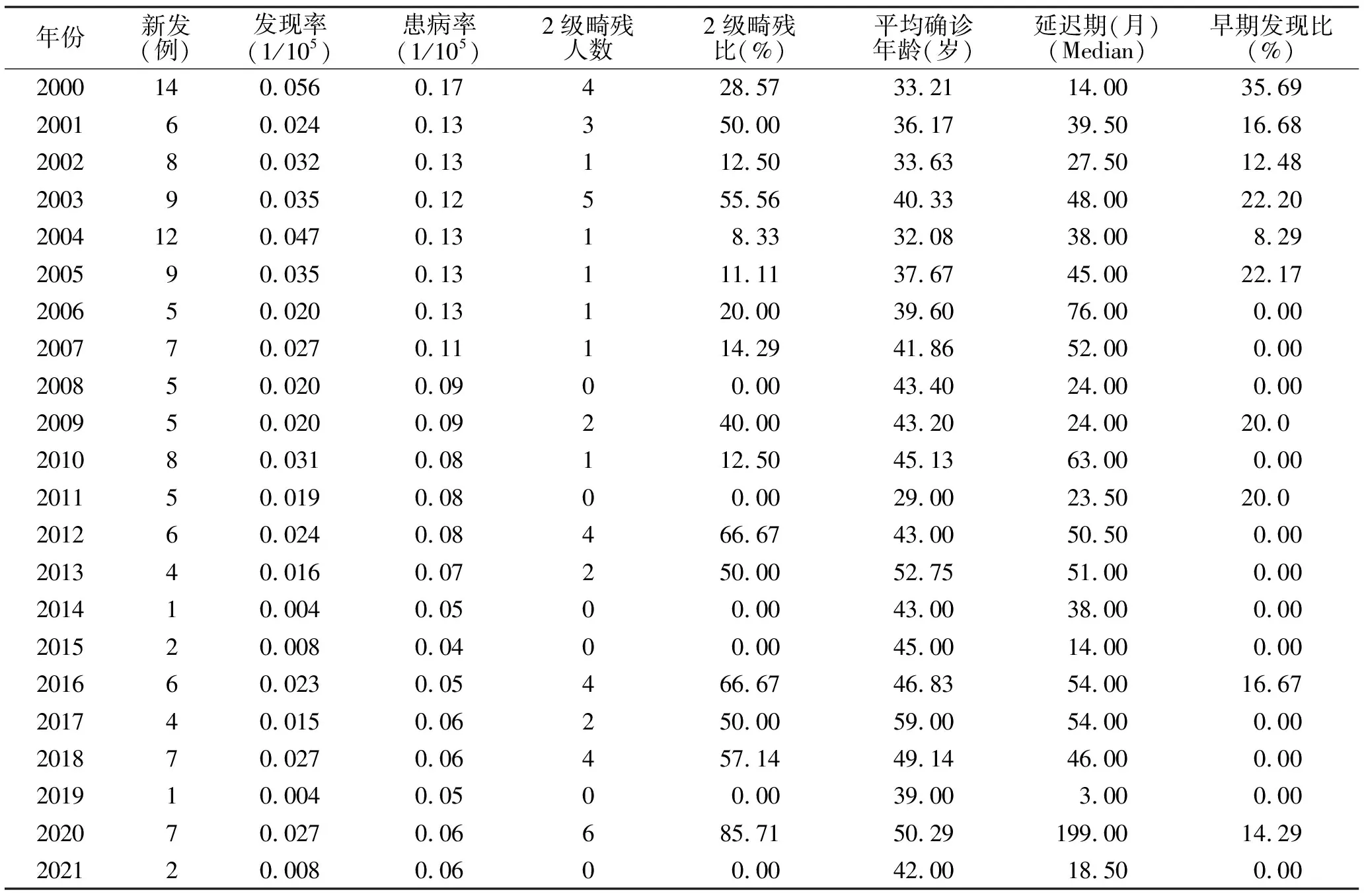

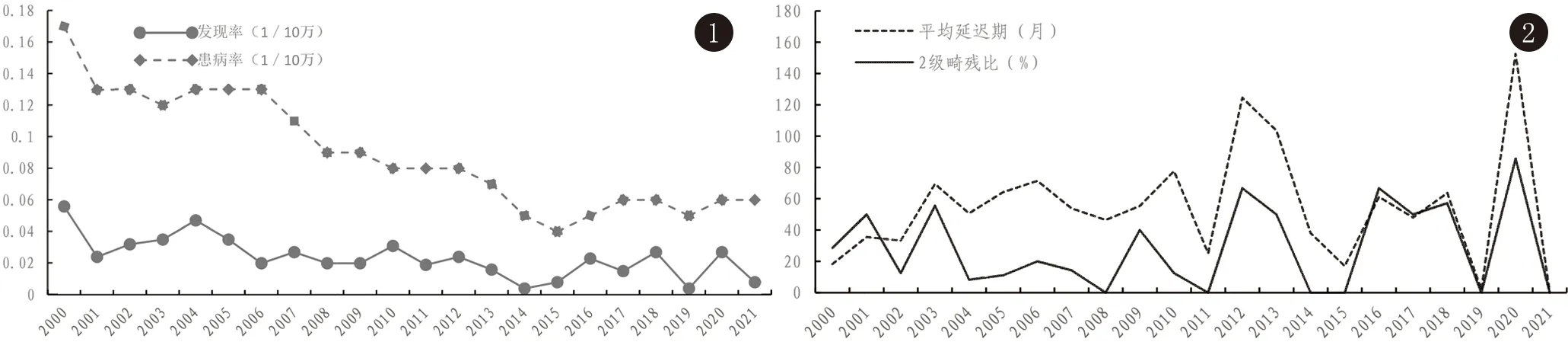

2.1.1 發現率 2000-2021年,甘肅新發麻風病例133例,年平均發現率為0.023/105,發現率最高為2000年(0.056/105),最低為2014、2019年(0.004/105),總體呈現下降趨勢,年均下降8.85%。見表1、圖1。

表1 2000-2021年甘肅省新發麻風病例流行病學特征

2.1.2 患病率 2000-2021年患病率呈緩慢下降趨勢,年均患病率為0.088/105,患病率最高2000年(0.17/105),最低為2015年(0.04/105) ,年均下降4.84%。

2.1.3 地區分布 2000-2021年,甘肅14個市(州)中8個市州有新發麻風病例報告,其中報告病例數最多的4個市為隴南市(80例,60.15%) 、甘南藏族自治州(14例,10.52%) 和慶陽市、平涼市(各12例,9.02%) 占甘肅病例總數的88.72%。

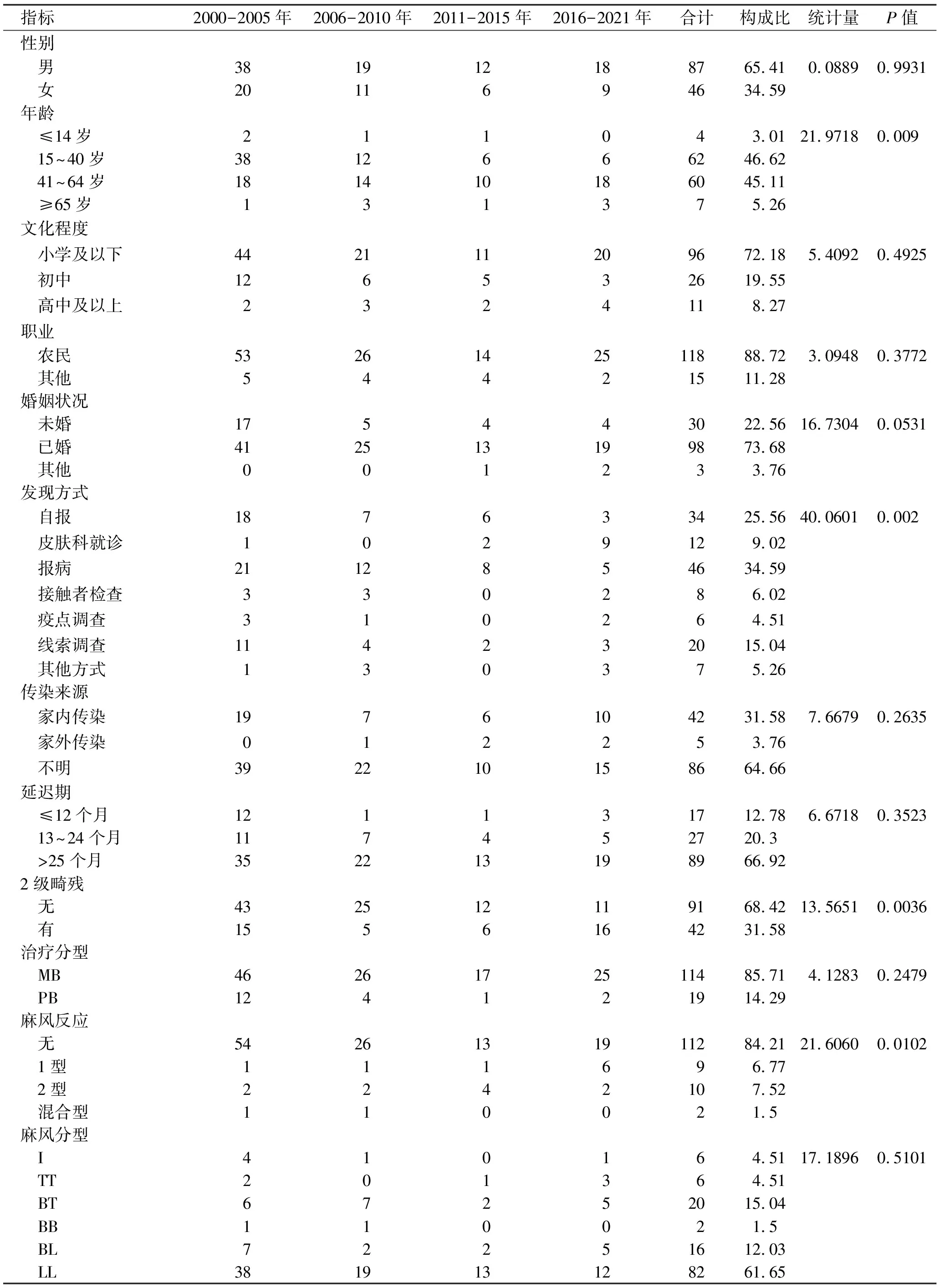

2.1.4 人群分布 2000-2021年新發病例中,男87例(65.4%),女46例(34.6%),男女性別比為1.9∶1,每年男性病例數均多于女性,但病例構成在性別之間的差異無統計學意義(χ2=0.0889,P>0.05) 。年齡9~77歲,平均(40.65±13.84)歲,共發現兒童病例(年齡≤14歲)4例(3%) ,見表2。各年齡段病例構成之間有統計學差異(χ2=21.97,P<0.05)。文化程度以小學及以下(96例,72.18%)、初中(26例,19.55%)為主。民族以漢族(118例,88.7%)、藏族(12例,9.02%) 為主。甘肅省有54個少數民族,以回族和藏族為主,占全省總人口的9.43%。職業以農民(118例,88.7%)為主。婚姻狀況以已婚(98例,73.68%)、未婚(30例,22.56%)為主。

2.2 疾病特征

2.2.1 延遲期與早期發現比 新發病例診斷延遲期最短不到1個月,最長363個月;其中平均延遲期最短的年份為2019年(2個月) ,最長為2020年(152個月);21年內新發病例早期發現比例最低的年份有11年(不到1個月),占觀察年份的52.38%,最高的為2019年(100%,1/1) ,21年內早期發現病例比例為12.78%(17/133)。見表1、圖2。

2.2.2 傳染來源與發現方式 傳染來源不明86例(64.66%)、家內42例(31.58%)、家外5例(3.76%)。但病例構成在傳染來源之間的差異無統計學意義(χ2=7.6679,P>0.05)。發現方式以自報(34例,25.56%)、報病(46例,34.59%)、線索調查(20例,15.04%)、皮膚科就診(12例,9.02%)和接觸者檢查(8例,6.02%)為主,其中主動發現( 含疫點調查、接觸者檢查、線索調查、團體檢查和普查)41例(30.82%)。病例構成在發現方式之間的差異有統計學意義(χ2=40.06,P<0.05)。4例兒童病例中,傳染源均為家內(100%),發現方式為自報2例(50%)、報病和線索調查各1例(各25%) 。

2.2.3 病例分型 133例病例中,結核樣型麻風6例(4.51%) 、界線類偏結核樣型麻風20例(15.04%)、中間界線類麻風2例(1.5%)、界線類偏瘤型麻風16例(12.03%)、瘤型麻風82例(61.65%)、未定類麻風1例(0.75%)。

2.2.4 畸殘情況 新發病例2級畸殘42例,占31.58%,其中2級畸殘比最高為2020年(85.71%),21年觀察期內畸殘比最低的年份有6年(0)占觀察年份的28.57%,整體無明顯下降趨勢,無兒童2級畸殘病例。病例構成在畸殘情況的差異有統計學意義(χ2=13.56,P<0.05)。見表2、圖2。

2.2.5 治療方案 多菌型(MB)治療方案114例(85.71%)少菌型(PB)治療方案19例(14.29%)。見表2。

2.2.6 麻風反應 21年報告的133例新發病例中發生麻風反應21例(15.78%),其中Ⅰ型反應9例(6.77%),Ⅱ型反應10例(7.52%),混合型2例(1.50%)。

3 討論

2000-2021年,甘肅新發現麻風病例數呈下降趨勢,與廣西、貴州、陜西、四川、浙江等省份的趨勢相同[10-14]。2級畸殘比波動較大,無明顯下降趨勢,未達到《全國消除麻風病危害規劃(2011-2020年) 》中“到2020年,新發現麻風患者中2級畸殘者控制在20%以內”的終期目標。新發現麻風病例的平均延遲期仍大于24個月,平均早期發現比例僅為12.78%,高于其他省份[10-14]。數據顯示,平均延遲期最長和2級畸殘比最高的年份都是2020年,因為2020年我省首次在全省范圍分4個片區開展癥狀監測培訓工作,在培訓結束的短短2個月內報告新發病例7例,這是20年來從未有過的,說明癥狀監測工作成效顯著,意義重大,因此,如何持續推進癥狀監測工作,仍是今后甘肅麻風防治工作的重中之重。

圖1 2000-2021年甘肅省麻風流行趨勢 圖2 2000-2021年甘肅省麻風平均延遲期、2級畸殘比變化趨勢

表2 甘肅省2000-2021年新發麻風病例人口學和疾病特征情況 例

從流行病學數據來看,男性病例多于女性,但近21 年的病例構成無統計學差異,這可能與病例數過少有關。兒童病例占3%,與既往研究數據相近,略高于全國水平[4];兒童病例中無2級畸殘出現,已達到世界衛生組織制定的目標[15]。兒童病例中,傳染源為家內的比例遠高于成人(校正χ2=9.370,P<0.05),但僅有25%是以主動發現的方式發現,故兒童應作為接觸者檢查工作重點[12]。

從傳染來源和發現方式看,傳染源來自家內的病例占31.58%,但接觸者檢查方式發現的病例僅占6.02%,表明大部分在家內被感染的病例并未在接觸者檢查工作中被發現,故仍需加強麻風患者和治愈存活者的接觸者檢查工作。麻風家內接觸者中麻風發病率是普通人群的5~8倍。針對麻風密切接觸者是開展接觸者追蹤和化學預防是實現麻風早發現、早診斷的主要防治措施,以期通過降低麻風發病率來控制麻風的傳播從而降低畸殘率。然而,由于對“基本消滅”的誤解,各級衛生行政部門對麻風防治工作重視不夠,造成好多防治人員不愿意從事麻防工作,防治隊伍逐漸萎縮,多數基層麻風防治人員為兼職人員,精力和技術都無法滿足為所有密切接觸者進行規范檢查。且部分接觸者長期在外地生活,無法按計劃或不配合定期檢查。目前甘肅麻風患者的發現方式以被動發現的自報和報病為主(占60.15%),與廣西、浙江等省份的主要發現方式不同[11,12]。故今后麻風防治工作的重點之一仍然是定期對皮膚科醫師進行培訓,提高對麻風的警惕和診斷能力; 此外,在麻風處于低流行狀態的情況下,需繼續開展麻風癥狀監測工作,鼓勵更多的醫療機構參與到麻風防治工作當中[10,14]。

從地區分布數據來看,隴南市的新發病例數占甘肅總數的60.2%,甘南、慶陽、平涼3個市的新發病例占甘肅總數的28.57%,其中隴南市和甘南藏族自治州位于甘肅東南部,毗鄰我國麻風高流行省份四川省,歷來是甘肅麻風高流行區和防治工作的重點區域[4,6]。因此,甘肅今后麻風防治工作的重點仍要向歷史高流行區、特別是以上4個市(州)傾斜。綜上所述,甘肅報告新發病例數雖然呈緩慢下降趨勢,但波動較大,報告數跟工作力度和措施有關,新病例的平均診斷延遲期較長,早期發現率很低,2級畸殘比高,說明隱匿病例較多,傳染源持續存在。和上海研究結果相似,2級畸殘的麻風患者大多是因為在其他醫院輾轉多年未獲正確診治,從而延誤了病情,導致畸殘加重[16]。因此,需要繼續加大皮膚科醫生培訓,扎實落實癥狀監測工作,爭取病例早發現、早診斷、早治療,預防殘疾發生,持續推進消除麻風危害工作。

——基于1998-2013年的縱向調查數據