角鋼防屈曲加固措施試驗與模擬研究

菅明健,張華愷,,田 利,張都清,張廣成

(1.國網山東省電力公司電力科學研究院,山東 濟南 250001;2.山東電力工業鍋爐壓力容器檢驗中心有限公司,山東 濟南 250001;3.山東大學土建與水利學院,山東 濟南 250061)

0 引言

等邊角鋼具有承載性能良好、連接便捷和制作簡單等優勢,被廣泛應用于輸電鐵塔、海洋平臺和各種鋼結構中[1-2]。地震作用或風荷載下,鋼結構中的角鋼構件遭受循環拉壓荷載,由于屈曲效應呈現出不對稱的受拉和受壓行為,空間鋼結構的局部區域傳力路徑改變且應力重分布,更多角鋼構件失效,最終導致空間鋼結構發生倒塌破壞[3-6]。采取可靠的加固措施,改善角鋼構件的滯回行為,對于預測鋼結構的振動響應具有重要意義[4]。

近年來,國內外學者為了改善角鋼構件的受壓承載性能,研究了不同形式的角鋼加固措施。Mills等[7]研究了角鋼構件的多種加固型式(一字型、雙角鋼和十字型)對角鋼加固效果的影響,發現不同加固型式均能夠顯著提高角鋼的受壓承載性能。Lu 等[8]并聯附加角鋼提出了角鋼加固措施,通過開展試驗和數值模擬,研究了加固措施的傳力機理,結果表明螺栓滑移和連接件剛度對其加固效果有很大影響。李振寶等[9]附加相同規格角鋼將原角鋼構造十字型截面,發現十字型截面加固方法的承載性能提升率達70%以上。劉樹堂[10]研究了抱箍夾持角鋼加固措施的加固效果,結果表明該加固措施能夠有效提高原角鋼的極限承載力,且夾具數量和長細比是影響其承載性能的關鍵因素。姚瑤等[11]通過開展加載試驗和數值模擬,研究了角鋼并聯加固方式的承載力影響規律,表明該并聯加固法提升率達40%。孫啟剛等[12]針對角鋼的受力特點,提出了一種角鋼原位加固方法,通過理論和試驗驗證,討論了該加固方法的可行性。張翼飛等[13]為了改善單角鋼的受壓穩定性,研究了防屈曲加固方法的參數影響,確定了間隙、間距和寬厚比最優值。代紫蘭等[14]針對一種新型夾具式加固方案,研究其破壞形式和承載能力,并對加固件和原角鋼構件的摩擦系數和傳力效率進行研究。Lu[15]采用螺栓連接設計了一種十字型角鋼加固措施,對其承載性能進行分析,結果表明,螺栓預緊力和滑移力對加固效果具有顯著影響。張戩等[16]提出了一種T 形組合角鋼加固方法,基于加載試驗和數值模擬,驗證了該加固方法能夠顯著提高角鋼的承載能力。蘇子威等[17]針對角鋼輸電塔的受力特點,提出了一種新型夾具式角鋼加固方法,研究了夾具數量和布置方式、螺栓預緊力等對加固方法傳力效率和承載力的影響,表明夾具數量和螺栓預緊力對加固后構件承載力有很大的影響。熊國文[18]為了提高輸電塔的抗災變能力,采用鋼板、抱箍夾具和高強度螺栓組成加固裝置對薄弱角鋼進行加固,通過開展加載試驗和有限元模擬,研究了加固鋼板尺寸、屈服強度和初始間隙等對加固效果的影響規律。董義義等[19-20]提出了一種新型無損加固措施,即采用夾具將原角鋼和加固構件形成組合截面,采用數值模擬研究了加固后構件的受力和變形特征,結果表明該加固措施的加固效果良好,可以廣泛應用于輸電鐵塔的維修和加固工程中。綜上可以看出,目前已經提出了多種改善單角鋼受壓承載性能的加固方式。然而,循環荷載下角鋼的滯回特性非常復雜,受壓承載力和剛度變化顯著,目前研究鮮少涉及角鋼加固措施的滯回性能分析。

基于此,為了改善單角鋼的承載性能和滯回性能,提出了一種裝配式組裝角鋼防屈曲加固措施。通過開展加載試驗和數值模擬,研究了防屈曲加固措施的加固效果,并驗證有限元模型的正確性。采用已經驗證的有限元模型,研究了防屈曲加固措施的滯回特性,進一步評估了角鋼的加固效果。

1 角鋼防屈曲加固措施

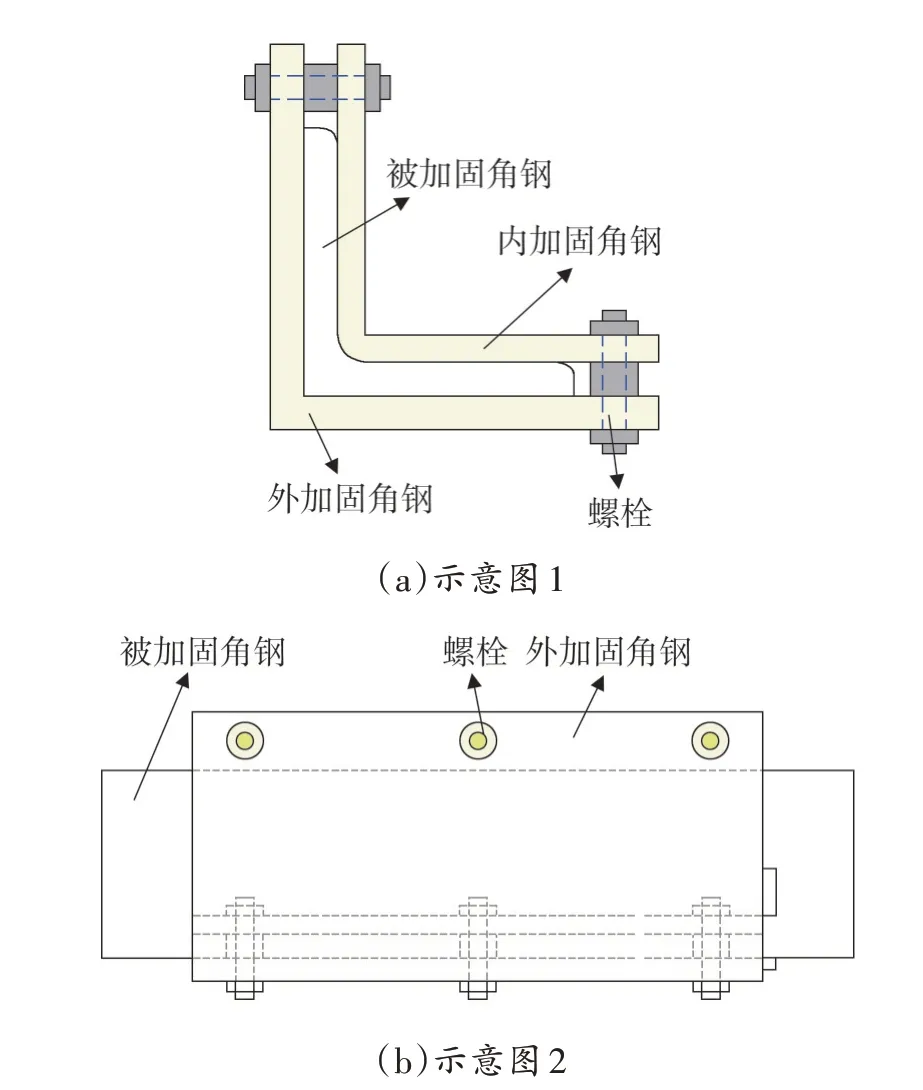

目前,對角鋼構件進行加固時,輔助材與原角鋼的連接方式多為螺栓打孔連接,采用該種連接方式會對原角鋼自身承載力造成不利影響。為了改善等邊角鋼的受壓穩定性和承載能力,提出一種裝配式組裝、工程應用便捷且加固效果顯著的角鋼防屈曲加固措施。該角鋼防屈曲加固措施無需對原角鋼進行打孔,保障了原角鋼自身承載力不受影響,同時為角鋼提供約束,防止角鋼過早屈曲,有效提升角鋼構件的受壓承載力。該加固措施適用于已有鋼結構的加固改造,當鋼結構因功能改變或者外部環境變化導致負載增加,已有角鋼構件的受壓承載力無法滿足要求時,通過采用該防屈曲加固措施提升原角鋼的受壓承載力,滿足結構的安全性需要。角鋼防屈曲加固措施的構造如圖1 所示。在被加固角鋼的兩側設置外約束角鋼和內約束角鋼,外加固角鋼的內側進行切割加工,內加固角鋼的外側進行倒角處理,內加固角鋼外側與被加固角鋼內側打磨并貼合,外加固角鋼內側與被加固角鋼外側打磨并貼合;外加固角鋼和內加固角鋼的對應部位進行打孔并通過螺栓連接,在內、外加固角鋼之間設置多個墊圈,可根據加固要求合理確定螺栓孔和螺栓數量。該角鋼防屈曲加固措施加固形式簡單,能夠有效改善角鋼的受壓承載力。

圖1 防屈曲加固措施構造

2 防屈曲加固措施試驗概況

2.1 防屈曲加固措施設計

選取兩種規格的原角鋼構件,即Q1 和Q2,對應的防屈曲加固措施為BRB-Q1和BRB-Q2,試驗構件的具體尺寸信息列于表1。原角鋼和加固角鋼均采用Q235 鋼材制作而成。Q1 構件的截面尺寸為L100 mm×8 mm、長細比為90;BRB-Q1 構件的內、外加固角鋼截面尺寸分別為L135 mm×8 mm和L150 mm×10 mm,長度均為1 000 mm,采用10 個M16 螺栓連接。Q2 構件的截面尺寸為L90 mm×8 mm、長細比為75;BRB-Q2 構件的內、外加固角鋼截面尺寸分別為L120 mm×8mm和L135 mm×8 mm,長度均為800 mm,采用8 個M16 螺栓連接。原角鋼兩端采用2 個高強螺栓與連接板連接,連接板焊接到底板上。

表1 試驗構件尺寸信息

2.2 單調受壓試驗概況

采用2 000 kN 四立柱壓力機對原角鋼構件和防屈曲加固措施進行單調受壓加載試驗,角鋼試件放置于壓力機底座上,上部直接與壓力機加載端接觸,加載裝置如圖2 所示。整個加載過程采用位移控制,當角鋼構件受壓承載力達到峰值,降低到最大受壓承載力的80%或角鋼呈現較大變形后停止加載,試驗數據由四立柱壓力機直接采集和輸出。為保證試驗數據的準確性,采用萬能試驗機開展材性試驗,測試同一批次鋼材的屈服強度、抗拉強度和伸長率等參數,角鋼構件Q1 和Q2 所用鋼材的屈服強度、抗拉強度和伸長率分別為276.66 MPa 和272.34 MPa、398.25 MPa和405.74 MPa、26.53%和24.61%。

圖2 試驗安裝示意圖

2.3 有限元模型建立

在有限元軟件ABAQUS 中采用實體單元建立原角鋼構件和加固措施有限元模型,如圖3 所示。所有部件均采用雙折線彈塑性材料模型,并采用中心軸算法對各個部件進行劃分六面體網格,沿截面厚度的網格尺寸為板件厚度的1/3,沿構件長度的網格尺寸為構件長度的1/60。底板與連接板采用TIE 約束,角鋼與連接板、角鋼與螺栓和連接板與螺栓的相互作用采用摩擦接觸和硬接觸。角鋼兩端的底板中心設有耦合點,耦合點與底板采用Coupling 約束,一個耦合點設置固定約束,另一個耦合點僅釋放沿軸線方向的自由度,并施加指定的位移荷載。

圖3 有限元模型

2.4 結果分析與驗證

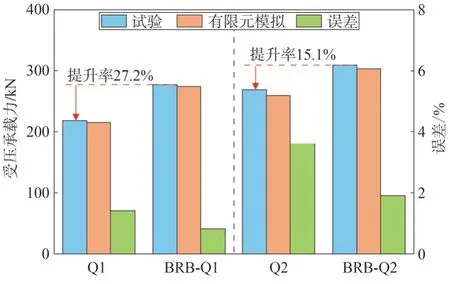

原角鋼和防屈曲加固措施受壓承載力對比如圖4 所示。可以看出,通過試驗得到的原角鋼Q1 和Q2的受壓承載力分別為217.5 kN和268.5 kN,對應的防屈曲加固措施BRB-Q1 和BRB-Q2 的受壓承載力分別為276.6 kN 和309.1 kN,承載性能分別提升了27.2%和15.1%,表明該防屈曲加固措施具有良好的加固效果。加載試驗和有限元模擬結果吻合較好,最大誤差均在4%以內,驗證了有限元模擬的正確性。

圖4 受壓承載力對比

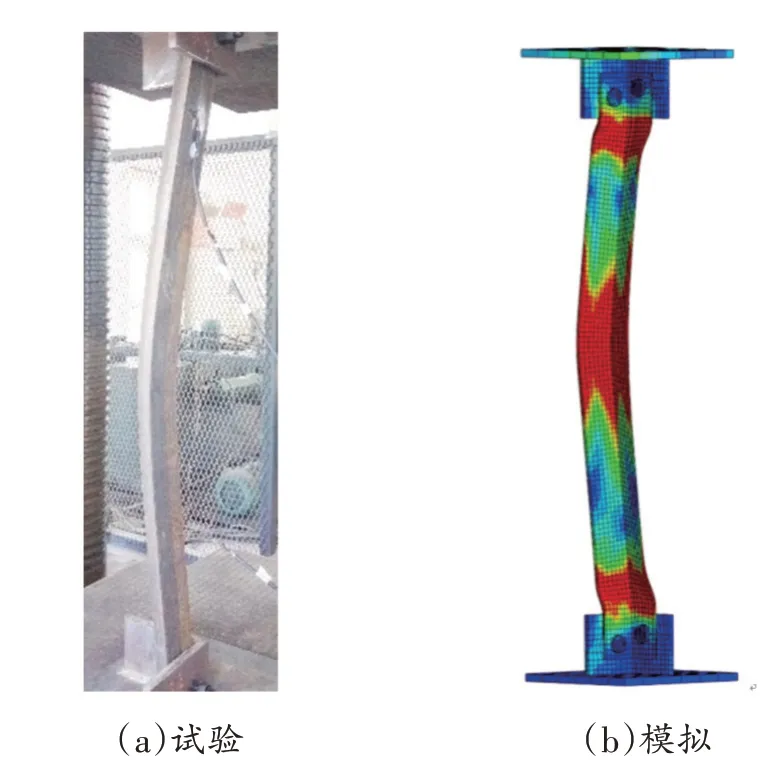

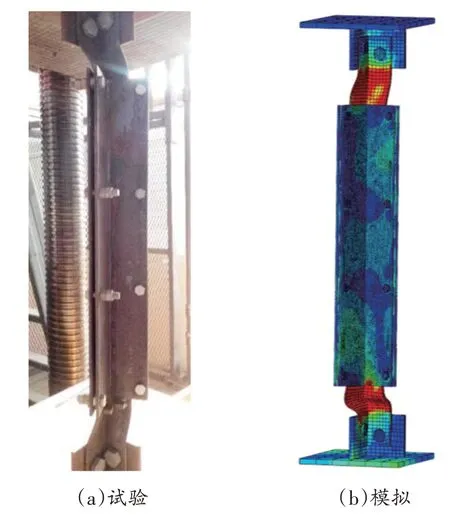

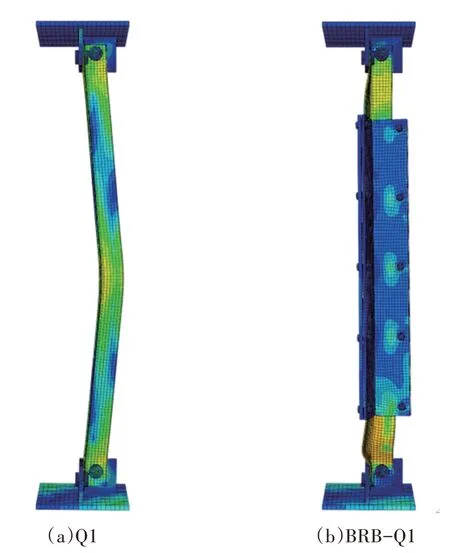

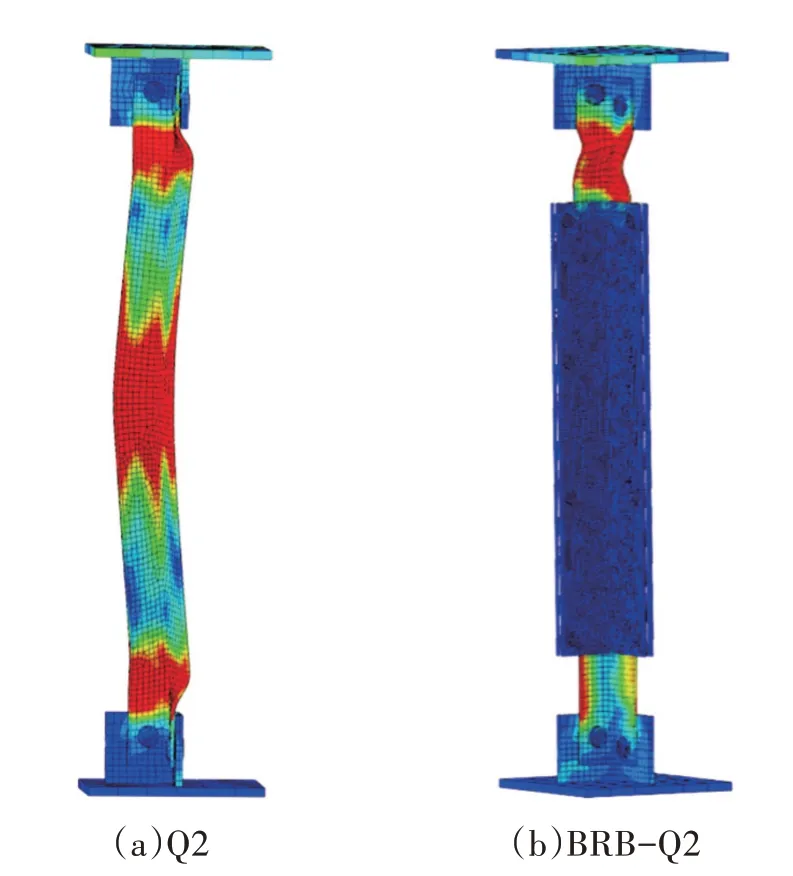

原角鋼的受壓屈曲模式如圖5 和圖6 所示。可以看出,當原角鋼受壓承載力達到峰值后,原角鋼發生整體屈曲,跨中出現明顯的橫向變形,有限元模擬中原角鋼兩端也發生局部變形,原角鋼跨中和兩端的應力分布集中。由圖7和圖8可以看出,防屈曲加固措施改變了原角鋼的屈曲模式,加固后原角鋼的兩端發生明顯局部變形,且應力分布較為集中。有限元模擬的原角鋼和防屈曲加固措施屈曲模式與試驗結果基本一致,表明有限元模擬能夠準確地呈現其變形模式和應力分布。

圖5 Q1變形模式

圖6 Q2變形模式

圖7 BRB-Q1變形模式

圖8 BRB-Q2變形模式

通過構件的單調受壓試驗和模擬結果可以發現,該防屈曲加固措施對該兩種構件受壓承載力的提升效果顯著,承載力提升率最小為15.1%。當采用該加固措施提升角鋼構件的受壓承載力時,須首先針對結構增加的負載計算相應角鋼構件需要的承載力,從而確定采用該種加固方式能否滿足結構的需要。該加固措施與傳統的加固措施相比,構件制作簡單,現場安裝方便,具有較好的經濟性。

3 防屈曲加固措施滯回特性分析

如前所述,地震作用或風荷載下,鋼結構中桿件遭受循環拉壓荷載,成為桿件發生塑性變形時鋼結構耗散能量的主要途徑。當桿件受壓達到屈曲臨界承載力時,桿件發生屈曲,角鋼在循環荷載下呈現出復雜的滯回行為,包括受壓屈曲和后屈曲行為、受壓卸載并反向受拉加載的剛度退化現象、塑性伸長現象以及屈曲承載力退化現象。對原角鋼構件采取防屈曲加固措施后,其是否能改善原角鋼構件在循環荷載下的滯回行為需要進一步明確。

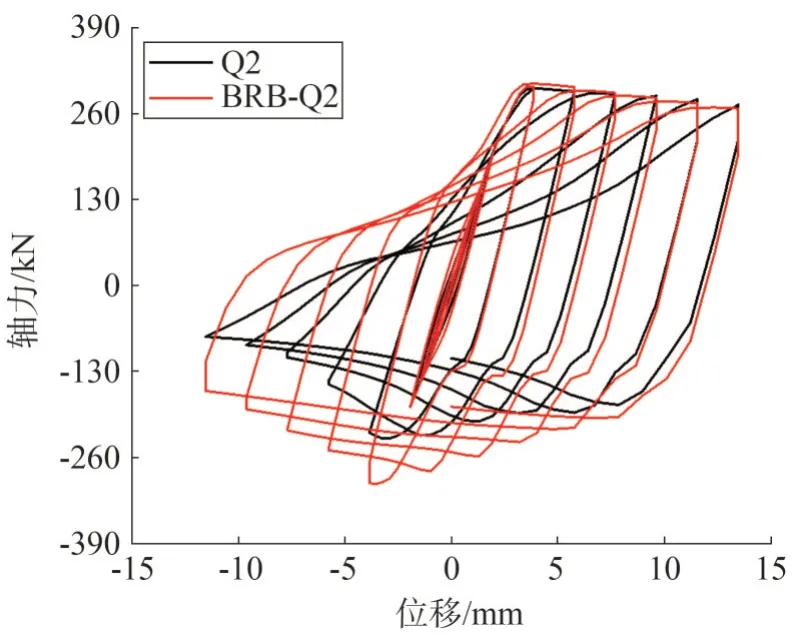

采用2.3 節中已經驗證的有限元模型,研究循環荷載下原角鋼構件和防屈曲加固措施的滯回特性。圖9 和圖10 給出了兩種規格原角鋼和防屈曲加固措施滯回曲線對比。可以看出,由于屈曲效應,原角鋼在循環荷載下呈現出不對稱的受壓和受拉行為。當原角鋼受壓發生失穩時,受壓承載力達到最大,但是均不同程度地小于原角鋼的受拉承載力。在后續的循環加載中,原角鋼的受壓屈曲承載力逐漸降低;在受壓卸載并反向受拉加載階段,由于原角鋼跨中仍存在顯著的橫向變形,原角鋼的剛度明顯降低。另一方面,于原角鋼構件Q2 相比,原角鋼Q1 的力-位移滯回曲線較狹窄,剛度退化現象更明顯且受壓承載力降低更顯著,這主要因為原角鋼Q1 的長細比大于Q2 的長細比,分別為90 和75,表明長細比對角鋼滯回特性有較大的影響。

圖9 Q1和BRB-Q1滯回曲線對比

圖10 Q2和BRB-Q2滯回曲線對比

表2 列出了不同循環次數下原角鋼和防屈曲加固措施滯回耗能量對比。可以看出,隨著循環次數增加,原角鋼和防屈曲加固措施的滯回耗能量逐漸累積,每次循環下防屈曲加固措施的滯回耗能量比原角鋼的滯回耗能量多,表明防屈曲加固措施改善了原角鋼的滯回特性。不同循環次數下承載力變化列于表2。可以看出,當循環次數小于4 時,原角鋼和防屈曲加固措施的受壓承載力逐漸增加到屈曲強度,受拉承載力增加到屈服強度,隨后受壓承載力逐漸退化,且受拉承載力保持不變。當循環次數為7 時,對于原角鋼Q1,受壓承載力從-195.7 kN 降低到-139.5 kN,減小了28.7%,而相應的防屈曲加固措施Q1-BRB,受壓承載力從-258.7 kN 降低到-213.8 kN,減小了17.4%,表明防屈曲加固措施提高了原角鋼的受壓承載性能。另一方面,對于原角鋼Q1 和Q2 以及防屈曲加固措施Q1-BRB 和Q2-BRB,受拉承載力分別近似260 kN 和290 kN 以及280 kN 和290 kN 時基本保持不變,表明防屈曲加固措施對原角鋼的受拉承載力影響不大。

表2 滯回耗能量和承載力對比

兩種規格原角鋼和防屈曲加固措施在循環荷載的最后時刻的變形模式如圖11 和圖12 所示。可以看出,當循環荷載結束后,原角鋼和防屈曲加固措施均發生了永久變形。原角鋼跨中出現了明顯的橫向變形,而防屈曲加固措施中原角鋼的兩端發生了局部變形,而內、外加固角鋼仍完好且沒有出現明顯變形,表明防屈曲加固措施改變了原角鋼的屈曲模式,由角鋼整體屈曲變形改變成局部變形。

圖11 Q1和BRB-Q1應力云圖對比

圖12 Q2 和BRB-Q2 應力云圖對比

4 結語

為改善單角鋼的受力特點,提出一種角鋼防屈曲加固措施,基于加載試驗和數值模擬,研究了單角鋼和防屈曲加固措施的承載能力和變形模式,評估了加固效果和對滯回特性的影響規律。通過本文研究,主要得到以下結論:

1)通過對于加載試驗中角鋼的受壓承載力和變形模式,驗證了有限元模型的正確性,為后續的受壓性能和滯回特性模擬研究奠定基礎。

2)通過與單角鋼對比,驗證了提出的角鋼防屈曲加固措施能夠改善角鋼的受壓承載力,加固效果達20%以上。

3)防屈曲加固措施改變了單角鋼的變形模式,單角鋼受壓呈現出整體屈曲模式,防屈曲加固措施受壓時角鋼兩端發生局部屈曲變形。

4)循環荷載下原角鋼和防屈曲加固措施均呈現出不對稱的受壓和受拉行為,防屈曲加固措施有效改善了原角鋼的滯回特性。

5)相比于原角鋼的滯回特性,防屈曲加固措施滯回曲線更加飽滿,受壓承載力顯著提高且剛度退化程度降低,而對受拉承載力的影響不大,進一步驗證了防屈曲加固措施的有效性。