面向現代測繪技術的土建類《工程測量》教學改革研究*

李瓔昊 齊慶會 張 甲

(沈陽城市建設學院土木工程學院 遼寧沈陽 110000)

《工程測量》課程是土建類專業的基礎課程之一,是本校的一門量大面廣的專業課,包括土木、道橋、給排水、工程管理、工程造價等土建類學科的多個專業,能夠為學生后續開展專業學習和就業奠定較好的基礎。近年來伴隨著通信技術、計算機技術以及地球空間技術迅猛發展,工程測量學科也已經進入了多學科融合發展的階段,課程研究內容和知識體系需要不斷地更迭變化[1]。基于無人機、航天航空攝影測量,三維激光掃描(LiDAR)技術及成孔徑雷達干涉測量技術(InSAR)等新興測量設備為代表的三位一體的測繪作業模式,基于大范圍、大尺度的實時空間地理信息獲取技術,基于 ArcGIS、Envi、Google Earth 等軟件為代表的空間信息數據處理平臺,正在深刻地變革我們改造世界的思維模式,逐漸取代傳統測繪模式。新理論與新技術的變革,對于高校土建類《工程測量》課程教學也帶來了強烈的沖擊,只有深刻的教學改革,才能符合當今現代測繪技術發展的潮流[2]。

一、課程教學中存在的主要問題

(一)知識體系未及時更新導致學生喪失專業自信心

在現代信息的加持下,滯后的教學內容容易使學生對課程產生乏味感和對專業失去信心。陳舊的內容會讓學生對專業產生懷疑,認為自己所學的內容不如其他專業具有“高精尖”的技術,產生專業“自卑感”,適當調整教學內容,結合當今測繪發展主流趨勢,才能給學生一定的引導,給予學生一定專業自信心,幫助學生構建完整的知識體系。

教師對受教育學生的心理變化不敏感,知識內容調整不及時。伴隨社會的高速發展,高校學生心理特點也發生了巨大的變化,作為與互聯網共同成長的一代人,在多變多元的社會思潮、功利色彩鮮明的應試教育影響下,他們的學習和生活方式都具有信息化工具使用嫻熟、學習動力不足、學習目標多元等明顯的時代特征;對測繪工程專業而言,由于其知識體系受市場、前沿技術等因素影響較大,學生特點的變化會直接影響到培養效果,因此受到的影響相對更大。

(二)傳統測繪技術與現代測繪信息技術日益沖突

據查閱相關資料,國內高校(含民辦)院校中非測繪專業開設《工程測量》課程的約 20 個[3]。綜合分析課程教材,內容有緒論、水準測量、角度測量、距離測量與直線定向、誤差基本理論、控制測量、地形圖的基本知識、大比例地形圖的測繪、建筑施工測量、道路橋梁施工測量及變形觀測等[4-5]。

教材編寫需要一定的時間,然而測繪技術正在朝著信息化發展,變化日新月異,因而存在一定的滯后性。常規教學內容以高程測量、角度測量及距離測量為基礎,以傳統的水準儀、經緯儀、全站儀的原理和操作為主,輔以誤差理論和平差方法。但是,現代測繪地理信息理論內容卻未曾涉及,比如基于機載LiDAR、機載三維激光掃描儀、無人機等大尺度數據獲取在現代的地形圖測繪中的重要應用[6]。

(三)實踐教學設備陳舊未能與行業發展與時俱進

先進測量儀器設備不僅在測繪行業占比越來越大,在相關測繪行業的應用也日益廣泛。鑒于眾多院校的測量設備滯后于行業生產單位,較多的現代化測量儀器并未應用于實踐教學中,多數還處于傳統儀器采集數據、簡單的數據生產階段,從而導致學生學習積極性和專注度不足[7]。

(四)教學大綱中的教學內容更新速度滯后于行業發展

眾多院校為穩定教學秩序能有所保障,以便于檢核人才培養的成效,一般大綱內容制定周期為四年,甚至更久。但是就目前測繪行業飛速發展的趨勢來看,更新速度略滯后于行業發展。本身教學內容相對于行業發展就具備滯后性,這樣就導致比較嚴重的教學內容脫離行業發展,對培養應用型人才來講,是很大的弊端。教學內容中無法及時展現出新興的測量技術,然而在傳統的教學模式下,學生又只能在課堂上聽老師講解演示 DS3 型水準儀、經緯儀等小部分的傳統儀器。而類似于GNSS 等儀器的使用,由于受傳統教學大綱中的教學內容的限制,教師在課堂中只能提及,很難講解明白。

(五)線上線下混合式教學模式銜接不清

在后疫情時代,教學影響較大,一方面高校學生來自祖國各個地方,疫情情況不一致,一方面疫情反復無常,諸多的不確定性導致高校師生這個特殊的群體上課時間和方式不確定,打破原有授課計劃,學校和教師需要靈活應變。但也有線上和線下授課銜接不清的問題存在,教學信息不對稱、教學資源共享時效慢等問題就會出現,教學環境的頻繁切換也會導致學生的心理隨之變化,這些問題都需要解決。

二、深化教學改革

(一)課程體系改革

按照應用型人才培養方案,設置非測繪專業新知識體系、新知識框架,將原有工程測量學內容分為基礎知識、工程測量在土建類專業中的應用及現代測繪技術三個模塊,并為三個模塊分別配置相應的實驗課程。原課時為32+8 的教學時長分配,在保持課時總量和理論與實驗配比不變的前提下,做如下調整。具體可參見表1:

表1 基于課程內容學時調整

壓縮基礎知識10 學時,補充至應用工程測量和現代測繪技術部分,均衡配比三個模塊的學時,以基礎知識為主線,以應用工程測量和現代測繪技術為輔線,以實驗貫穿整個課程為引線,構建三位一體化的教學新架構,培養全面型測繪人才。

(二)教材、教學內容改革

在信息化測繪發展的階段,現代測繪無論是在新技術還是新設備上,都在不斷地沖擊傳統工程測量學,在大環境下,非測繪的土建類專業也應在教學內容上做出改變。在課程體系改革的前提下,調整工程測量授課內容,對于易于掌握或落后的知識,可以讓學生自學,教學內容調整,在有限的學時內充分講授新的測繪知識,健全學時知識體系,使得學生盡快適應當今土建類對測量的新要求[8]。

在第二類工程測量應用模塊中,針對不同專業對測量的需求,有針對性地進行教學安排,做到因材施教。比如,對于土木工程專業來說,更傾向于工民建筑的施工放樣、軸線高程傳遞等問題,對于道路橋梁與渡河工程專業來講,更傾向于帶狀地形圖的繪制、道路斷面土石方量計算及道路施工放樣等問題。在原有課程內容的基礎上,依據不同專業增加更多的實際應用和課題討論,并將測繪新技術始終貫穿課堂,如固定翼無人機代替傳統全站儀或者RTK 模式測量帶狀地形圖、三維激光掃描儀在道路建模中的應用等,幫助學生開闊眼界和思維。

(三)教學模式改革

信息化時代,改變教學手段,充分利用線上教學資源和教學手段,增加現代教育技術在本門課程中的應用比重,減少傳統的單一教師單向輸出模式,充分調動學生上課的積極性,提高學生的聽課率。受疫情影響,線上授課模式逐漸被接受,借助于互聯網教育資源和教育平臺,教師可以根據授課對象不同,調整教學內容。借助網絡,師生之間可以實現在線交流,教師能夠及時把握學生對于知識點的掌握程度和興趣點,引導學生自主學習。依托學習通平臺,可以在課堂中設置隨堂測驗、搶答、隨機選人以及分組等活動,豐富教學手段,加強師生之間的有效教學溝通,形成教師與學生、學生與學生之間幫助與互助,帶動學困生共同進步。在實際教學中增加在線答疑、在線審核等,通過課后作業、討論等方式使得考核內容多樣化,要保持督促,并建立合理的獎勵和懲罰機制,如在線答題中,快速答對的學生有一定的平時成績加分。

(四)實踐教學改革

實驗建設過程中,在保證常規實驗所需設備的基礎上,依據自身情況和基礎條件,采用多種方式、渠道進行建設,爭取更多的資金支持,添置和更新現代化測量儀器,鑒于新型測量設備普遍造價較高的問題,可以采用分批次、廠商合作共建以及與其他院校資源共享等模式進行,提高儀器設備利用率,滿足日常實踐教學開展的條件,契合教學內容改革中的三個知識模塊,使學生熟悉學生對于現代測繪地理信息儀器。

在實驗室管理模式上,實行100%開放管理制度,向學生實行全開放,學生在課上未完成的實驗,可以利用課余時間自行借儀器練習,提高對儀器的熟練度。對于表現突出的學生,可以推薦參加不同級別的測繪技能大賽,例如兩年一次的遼寧省測繪地理信息之星大賽,激發學生的積極性。

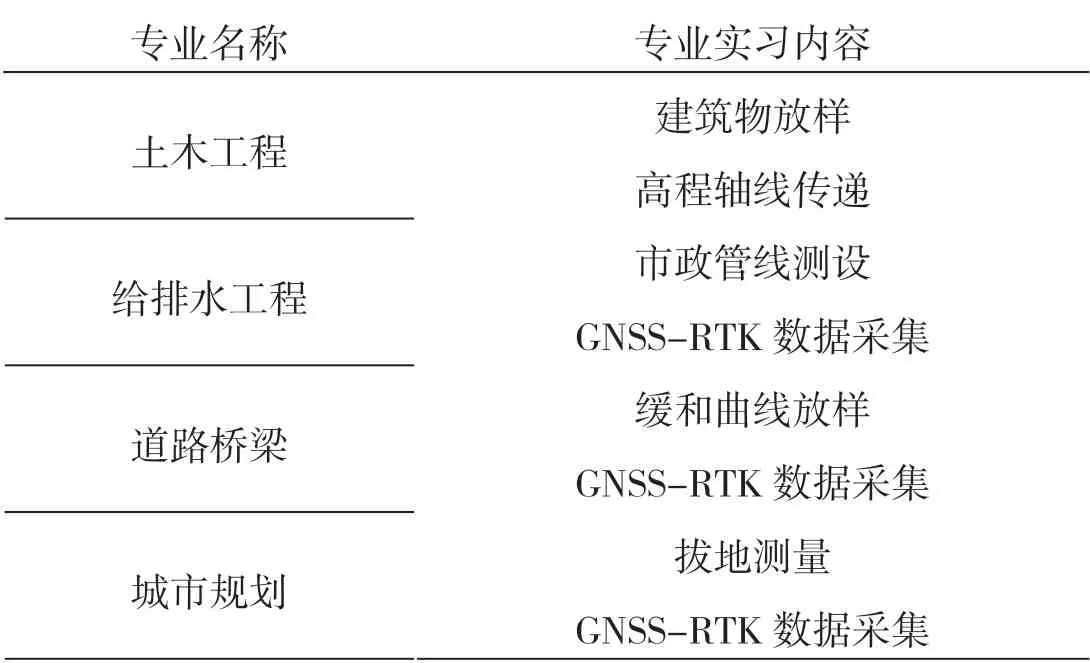

在實踐教學內容上,針對不同專業,實習內容應有所差別,調整后各專業的測繪實習內容如表2:

表2 測量實習內容

(五)線上線下混合式教學改革

基于學習通平臺完成了線上教學資源建設,主要包括課程自學輔助視頻及PPT、隨堂練習、單元測試、相關教學資料等模塊。截至目前,課程建設自學輔助視頻及PPT 25 講,共計時長1125 分鐘,隨堂練習、單元測試共25 套,拓展閱讀素材若干篇,豐富的線上課程資源為有效實施線上線下混合式教學提供了有力的保障。針對線下教學活動建設線下課程資源,主要包括課程教案、教學PPT、教學案例、課程思政案例等。以土木工程專業2020 級學生為例,講課理論學時為32 學時,實踐學時8 學時。在2022 年春季學期,受疫情影響,線下授課學時為12 學時,線上學時為28 學時,含8學時課內實驗學時,線上授課依托于超星課堂,基本滿足授課需求,學生學習效果反饋較好。課內實驗學時依托于金創立虛擬仿真軟件平臺,完成了等外閉合水準測量和測回法角度測量等實驗。

結語

本文以現代測繪科學技術與非專業《工程測量》教學的現狀為背景,從現代化建設對土建類專業的要求能力入手,對非測繪專業的《工程測量》課程進行教學改革,在課程體系的構建、教學和教材內容改革、教學模式改革、實踐教學改革及混合式教學五個方面進行闡述,明確指出土建類《工程測量》教學目前存在的主要問題。針對這些問題進行教育教學改革,突出了土建類各專業在測量教學內容上的差異化,培養了學生獨立思考、自學和動手的能力,使得學生學習的主動性明顯增強,對測繪新技術學習的積極性普遍提高。