月光下的啼血絕唱

鄭瑩

摘 要:本文以莆仙戲《晉宮寒月》的曲牌音樂為研究對象,重點分析其中具有悲情性審美風格的唱段,以“不怨而怨”的朦朧美、“哀怨”的凄楚美與“怨恨”的雄壯美三個逐層遞進的“怨”來刻畫驪姬的悲劇美學形象,旨在依托音樂曲牌來表現莆仙戲悲劇的藝術美學形態,映射出莆仙戲悲情性音樂的審美特征,進而探討其內在的美學特色。最后從歷史遺留、地域限制的角度深度挖掘莆仙戲中悲劇形式背后的社會價值和形成根源,對莆仙戲中悲劇美學的發展和研究具有一定現實意義和學術價值。

關鍵詞:莆仙戲;《晉宮寒月》;驪姬;悲劇美學

在音樂美學與戲曲美學中,“悲怨”是體現中國戲曲悲劇精神的核心范疇之一。從元明時期開始,“悲怨”這一美學范疇就在戲曲美學領域中開花結果,近代莆仙戲的悲劇美學更是迅速崛起,在2萬多部劇目中脫穎而出,與傳唱千古的經典劇目《桃花扇》《長生殿》同列,成為中國戲劇史上新的傳奇。這不僅標志著莆仙戲有著文學悲劇的特點,也體現了莆仙戲曲牌對于悲怨風格的詮釋。目前對莆仙戲音樂的研究,主要分為歷史學、形態學兩方面,這兩方面都已出現一些有分量的研究成果。然而,注重將莆仙戲的音樂美學思想、音樂形態及其誕生的歷史文化背景相聯系研究的文章很少。因此,依據這一思路對莆仙戲曲牌音樂進行研究具有一定現實價值。

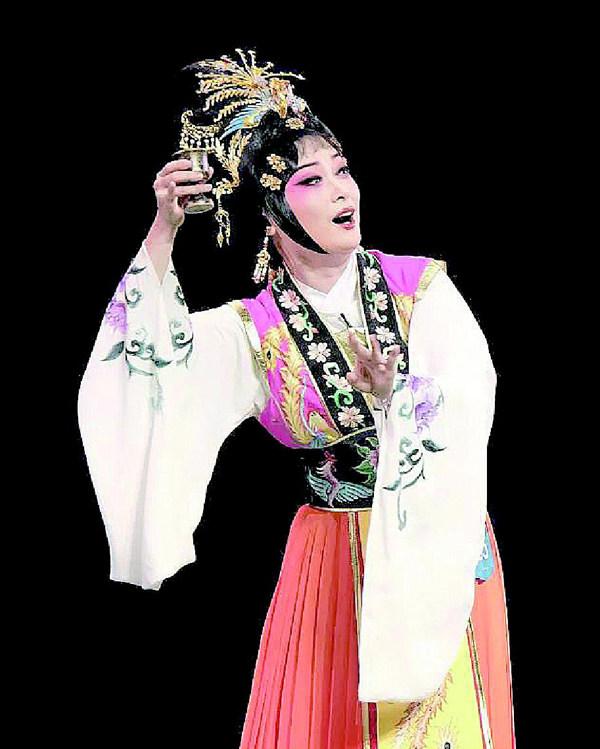

《晉宮寒月》中的驪姬本是驪戎國君之女,天高海闊任她縱馬高歌,生活過得恣意瀟灑、無拘無束。然而晉獻公攻打驪戎,驪姬不僅國破家亡,還被晉獻公強擄為室,失去了人身自由,從此只能孤寂地生活在清冷的晉宮里,讓人感慨“多少春夢盡付逝川”,深感“寒宮十載,恨比山重”。驪姬心中埋藏著對晉獻公的怨恨,而她又被申生的仁厚所吸引,甚至希望申生早日成為主公,解救她驪戎的父老鄉親,讓他們回家團圓。申生的出現猶如一道光照進了她囚籠般的生活,驪姬鼓起勇氣大膽求愛,未料到被申生拒絕,再加上重耳和夷吾等人的挑撥離間,驪姬因愛生恨構陷太子投毒。真相大白之際,驪姬追悔莫及,不惜犧牲自己還太子清白,最終以死殉情,將自己的這份感情推到最高點,故事戛然而止。該劇充滿了濃郁的悲情色彩。筆者將該戲中表現悲怨審美風格的唱段,按照悲情層次上的不同,大致分為“不怨而怨”“哀怨”“怨恨”三種層次,分別進行論述。

一、第一層次“不言怨而怨自深矣”

——不怨而怨

“不言怨而怨”即以含蓄蘊藉的表達方式來表現藝術作品中的“悲怨”之情。其寫“怨”意不在表面,而在于意境,追求的是一種撲朔迷離的朦朧美。這種含蓄的情感表現方式在我國文學作品中是極具典型性的。如李白《玉階怨》一詩中的“玉階生白露,夜久侵羅襪。卻下水晶簾,玲瓏望秋月”,其間無一字言怨,但幽怨之意見于言外,字少而情多,委婉而入微,余下幽遠的意境,達到“別有幽愁暗恨生,此處無聲勝有聲”的效果。這種“猶抱琵琶半遮面”的藝術表現方式較之直抒胸臆的表現方式而言,更具意境美。

《晉宮寒月》第二場,作者聯用了【犯獅子序】和【犯楚江秋】兩個曲牌表現出驪姬被困于晉宮后,夜晚憶其過往,思念故土時內心的悲怨,抒發了不怨而怨的愁苦心境。

【犯獅子序】是一首角調式曲牌,為旦角表達悲傷情緒時所使用。角調式曲牌暗淡柔和的色彩營造出驪姬身陷深宮幽約怨悱的感情基調,曲牌中較為強調其下屬音羽音在調式中的積極作用,在以主音角音與下屬音羽音做韻的基礎上,突出徵音的色彩性作用,通過徵調式的因素來平衡角調式過于強烈的羽類調式色彩,進一步烘托調式主音角音的穩定性,體現其哀而不傷的感情色彩。大量的一字多音拖腔,將詞中悵然若失的情緒渲染得淋漓盡致。第一、第二分句在中音區演唱,到了“態”字,唱腔突然下沉,轉入低音區,節奏放慢,營造出悲涼感傷的情感氛圍。“寨”字的前倚音和拖腔的使用深化了黯然神傷的孤苦之感和陰郁沉思的氣息,表現出驪姬對往事的感慨以及對如今陷入窘境的悲涼之情。

【犯楚江秋】調式由徵調式逐漸在角調式、商調式之間游離,最后回歸至徵調式。起唱輕柔徐緩,唱腔由低到高,音調凄清。“浸樓臺”旋律在re-do-si-la上級進下行,唱腔下行呈現一種內心和語氣上悲痛的感覺。“臺”“猜”“埋”“海”等末字用了輕柔漸慢的拖腔,表現人物已到了極其失意又無可奈何的境地。旋律方面均采用級進音階,先下而上再自上而下的拱形旋律發展來表達女主人公此時起伏不定的思緒。中音區將尾腔后半句逐步向低音區下行,像哀嘆的語氣,表現情感的深沉。變宮音的頻繁出現,更是營造出哀怨、悲愁的情緒及一種無可奈何、清幽冷寂的意境。

二、第二層次“我心憂傷,惄焉如搗”

——“哀怨”

“哀怨”即悲傷而含怨恨,是心中的“怨”“不滿”等情緒堆積至一定程度后產生的悲哀之情。許多文人墨客寄托哀思與幽怨于詩詞之中,寫出不少佳作。如“含怨吞聲,兩行清淚,漬透千重鐵”。又如南唐后主李煜的《相見歡》:“無言獨上西樓,月如鉤。寂寞梧桐深院鎖清秋。剪不斷,理還亂,是離愁。別是一般滋味在心頭。”抬頭仰望殘月如鉤,舉目四望梧桐清秋,短短幾句訴盡諸多的離愁別恨。

驪姬欲將復國之望和自己的一片赤誠之心均托付于申生,請求優施替她將青絲贈予申生,以示愛慕之情。她苦苦等待,不料等來的卻是申生以表孝心的鹿肉。一邊是愛而不得,一邊則是隨時為昏庸君王殉葬的命運,多重打擊之下,驪姬萬念俱灰、肝腸寸斷,達到了不可平復的程度。作曲家選擇【寬泣顏回】曲牌來表現彼時的心緒。

“他孝心一片好似冰”的“他”字重復了三次,旋律便也在la音上重復了三次,節奏逐漸加快,在第三次時圍繞si音發展,最后經過re-do-si的級進下行,落在si音上延長,驪姬心中愛而不得希望破滅難以言說的痛苦,都在這種音調下行、同音反復向前推進的唱腔中表現了出來。“我心不甘”的“不甘”二字七度大跳轉入中高音區,“甘”字更是到達曲牌最高音c2音調,高亢而又凄楚,將驪姬內心的哀怨之情盡情宣泄。而后音調逐漸下行至中音區。空拍上的延長,唱腔的時斷時續,表現出驪姬如泣如訴的聲調特征。最后“寒”字緩慢的拖腔、顫音和變宮、清角音重復變化級進的潤腔,哽咽如泣,深切地表達了驪姬沉痛絕望的情緒。

三、第三層次“天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期”

——“怨恨”

“怨恨”即感傷亂離,追懷悲憤,是由深重的怨念中萌生出的恨意,并不是以單一的情緒形式出現,而是“悲”中含“憤”,兩種情感交織纏繞,其情感力度相較于前兩種悲情更加強烈。“恨”的情緒使得其情感有了抗爭力量,而不再是表現隱而不發的軟弱情緒、屈從心態。古往今來,許多文學作品之中都有關于“怨恨”之情的描寫。如唐代徐夤《恨》:“事與時違不自由,如燒如刺寸心頭。烏江項籍忍歸去,雁塞李陵長系留。燕國飛霜將破夏,漢宮紈扇豈禁秋。須知入骨難銷處,莫比人間取次愁。”

《晉宮寒月》第三場中,一朝夢醒希望破滅,驪姬的一腔深情付諸流水,驪姬由愛生恨,又加上晉獻公謊稱太子申生告密,驪姬誤以為是申生告密晉獻公,無限悲哀、悔恨涌上心頭,于是決意栽贓嫁禍太子投毒弒父。作曲家選取【二犯風入松】曲牌來表現這一范疇。

【二犯風入松】為徵調式曲牌,從全段的角度來看,音區起伏較大,由低音mi到高音mi,達十五度。唱腔中,從中音do到低音sol之間的來回跳進次數很多,強調宮、徵音的色彩,增強音樂的動力感,表現驪姬極度悲憤的情緒。首句拖腔部分的結束音在鑼鼓的配合下強收,之后稍作停頓,這片刻的停頓恰到好處地形成了“隱隱哀鳴”“大悲無聲”的特殊韻味。緊接著速度逐漸加快,驪姬的情緒也越來越激動,越唱越憤怒。隨著不斷加快的節奏,腔詞關系安排得愈發緊湊。簡潔的旋律,一字一音或一字兩音的腔詞關系增強了樂句的緊張感。音與音之間連續且直截了當的跳動形成了很“硬”的音響效果。到“當教昏王將你廢,不許與郤蘭比翼飛”一句,節奏開始拉長,與之前的緊密形成對比,將唱段開始步步積累的怨恨推向頂端,盡情宣泄。而后樂隊也終于在緊張的進行之后暫且放慢速度,轉入平緩的節奏。但這時的平靜卻是暴風雨來臨前的預兆,大量先自上而下后又自下而上的音階式進行表現出驪姬此時內心的起伏不定,下行時偏音的出現更增添了幾分陰郁的色彩。“一縷孤魂隨落輝”這一句,旋律下行級進,節奏徐緩,音調凄切怨憐,伴以凄清的長笛聲,宛如杜鵑啼血。最后的鏗鏘板鑼聲表現了驪姬死亡意志的堅定,具有強烈的戲劇性張力。如此時悲、時憤、時恨、時憐的情感變化,把驪姬被拒、希望破滅后的情緒展現得淋漓盡致。

四、結 語

莆仙戲《晉宮寒月》中“不怨而怨”“哀怨”“怨恨”這三者從調式上來看,“哀怨”以羽、商調式為主,幽怨感傷的氣息最盛,“不怨而怨”在羽、商調式等黯淡色彩中穿插著徵、宮調式,曲調中的哀怨程度有所削減,而“怨恨”則是以徵、宮調式為主,在此基礎上突出羽類色彩。三者的情感力度不同,但在情感力度最為強烈的“怨恨”層次中,驪姬的唱腔并沒有造成音樂風格上的激烈變化,更多的是凄切怨憐的悲鳴,其間偶爾穿插的鋒芒逼人的音調如星辰般點綴其中。雖然三者之中“怨恨”音程跨度最大,但從局部來看,旋律唱腔起伏程度并不大,也沒有突兀的音程大跳。三者都是以fa-do-la-sol、sol-mi-re、fa-re-si-la這樣小三度結合大二度的音列進行為主,跳進也多為四五度。節奏多是運用舒緩的散板或自由的慢板,尾腔采用較為長大的拖腔,通過逐漸迂回上行或下行的旋律走向,將戲曲人物內心積蓄的悲情表露出來,運用節奏的疏密對比、唱法與力度的不同以及一些特殊的手法來增強“怨”的審美效果。另一方面,“不怨而怨”“哀怨”選用的曲牌均為旦角專用曲牌,但在情感表現最強烈的“怨恨”唱段中,選用的則是通用曲牌。這是因為莆仙戲旦角專用曲牌在表現怨情與哀思時多是隱忍不發,而“怨恨”表現“怨”情時唱腔突出“恨”的風格,這種“恨”就帶有反抗的情緒。戲曲有教化的功能,在戲曲中傳達出的女性怨恨之情一旦超過限度,則有鼓動其反抗的嫌疑。因此,在過去,女性的情感表達不能從根本上違背男性的利益,不能鼓勵破壞社會的基本秩序和結構。由此可見,旦角曲牌對于“悲憤”情緒表達的貧乏體現著古代女性話語權的缺失和封建禮教對女性的束縛。

誠然,《晉宮寒月》誕生于解放思想、追求個性、探索人性的年代。鄭懷興也坦言:“我寫驪姬,是想把她寫成一個被損害、被侮辱,又想憑借她的地位報仇泄恨,有七情六欲,活生生的女人。”隨著近代思想解放,女性意識在戲曲中逐漸覺醒,莆仙戲中如驪姬這樣勇于反抗、爭取自我獨立的女性形象如雨后春筍,但終究其形象的塑造仍不可避免地帶上了時代和地域的局限性。莆田古名“興化”,為振興教化之意,自古以來受傳統禮教影響頗深。驪姬身上有著大變革時期女性形象的豁達和沉靜,也充滿著不屈與欲望。即使被困于牢籠般的晉宮十余載,也從未放棄過追求自己的幸福,她大膽贈青絲、利用權勢翻攪朝廷,想要打破束縛她的牢籠。但即便是驪姬這樣敢愛敢恨的血性女子,在昏君醉倒后,面對難得的可以手刃仇敵的機會,猶豫再三卻選擇了放棄,轉而將希望寄托在申生身上,她所表現出的是源于男性文化的依附意識。女性意識在她身上覺醒,卻又很快被扼殺。這也是地方劇種在當代文化環境下的一個微妙體現。

(福建師范大學)

參考文獻

[1] 鄭懷興.尋戲于史 傳神寫心[J].中國戲劇,2019(8):38-41.

[2] 鄭懷興.戲曲歷史劇創作40年之回顧[J].四川戲劇,2021(12):40-46.

[3] 萬曉高.悲劇性美學[M].天津:南開大學出版社,2021.

[4] 劉東.悲劇的文化解析:從古代希臘到現代中國(上)[M].上海:上海人民出版社,2017.

[5] 孟繁樹.驪姬形象與現代審美意識[J].劇本,1987(1):59-60.

[6] 鄭宜庸.試析鄭懷興戲曲的三個女性形象[J].福建藝術,1997(2):19-21.