立足興趣點,探究大學問

——基于幼兒興趣點的課程創(chuàng)生的研究

賴小娟

(化縣實驗幼兒園 福建三明 365400)

就大班教學的開展而言,大部分幼兒無法通過活動獲取預期的直接經(jīng)驗,對此,教師需要參與到幼兒的活動探究過程中,通過課程創(chuàng)生的方法就幼兒的興趣結構進行深入探討,繼而有效地促使日常活動更具有充分的成效性[1]。

一、循序漸進,課程創(chuàng)生“晰”框架

為進一步保障課程創(chuàng)生的精準化開展,強化課程創(chuàng)生的開展成效,教師需要切實就幼兒的認知規(guī)律以及班級教育現(xiàn)狀進行全面探究與觀察,繼而有效地創(chuàng)設課程落實框架,為后續(xù)活動開展創(chuàng)設一套具有循序性的活動框架[2]。

1.興趣認知延伸化

針對5-6歲幼兒的年齡特征而言,其對新奇事物會產(chǎn)生濃厚的興趣。然而,由于大班幼兒的深入探索能力較弱,因此,在大部分情況下對興趣事物的了解僅僅浮于表面,無法深入探索。例如,部分孩子在戶外活動中對螞蟻產(chǎn)生了極大的興趣,然而缺乏了教師的重視基礎上,孩子們對螞蟻的認知僅局限于“小小的”“黑黑的”等,無法就螞蟻的生活特質以及種類等元素進行明晰。對此,教師需要進一步在課程創(chuàng)生的過程中,有效地引導幼兒對興趣主題進行深入探究,繼而實現(xiàn)縱向延伸,引領幼兒不斷深入對興趣環(huán)節(jié)的認知,強化興趣點基礎上的課程創(chuàng)生有效性。

2.課程探索趣味化

趣味性是幼兒成長過程中重要的需求之一幼兒會在課程探索的過程中遇到困難與阻礙,因而,充分的趣味元素是促使幼兒保持活動積極性的重要保障。例如,在基于筷子應用而開展的相關活動中,大部分教師都單純,通過筷子的使用以及多媒體播放等方式進行活動推進,然而在缺乏了充分多元、趣味元素的基礎上,大部分幼兒對活動內容產(chǎn)生抗拒心態(tài),無法有效彰顯活動開展的作用。在興趣點結構探索的過程中,教師需要創(chuàng)設趣味性的探究框架,從而有效地實現(xiàn)興趣點的多元化探索,有效地滿足課程創(chuàng)生的核心要求與標準。

3.課程成果生活化

對于幼兒的認知拓展途徑而言,課程創(chuàng)生的初衷在于有效地豐富幼兒的生活經(jīng)驗與提升認知。例如,在開展健康活動“牙齒”的過程中,教師雖然通過活動促使幼兒明晰牙齒健康的重要性,然而在缺乏了充分引導的基礎上,孩子依然對于刷牙的重要性有所忽略。對此,在基于興趣點的課程創(chuàng)生過程中,教師需要有效地就活動成果進行生活化延伸,從而有效地改變幼兒的生活經(jīng)驗與認知,拓展其生活能力與科學知識等方面綜合素養(yǎng),強化學前教育興趣活動的開展與落實。

二、興趣延伸,具像教育“深”認知

認知是推進幼兒投入到活動的重要保證。然而,對于大班幼兒來說,其對于興趣的認知浮于表面,無法有效自主實現(xiàn)興趣認知的延伸。對此,教師需要通過借助多元具像教育的落實,幫助幼兒更全面地了解自身興趣點,拓展幼兒對興趣的認知,創(chuàng)設多元化的興趣探索途徑[3]。

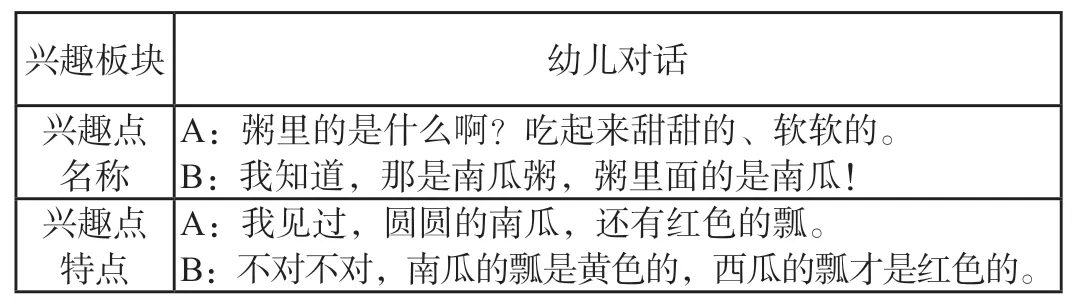

1.生活導入,引入興趣主題

就大班幼兒的年齡特征而言,其成長是建立在熟悉的生活經(jīng)驗與情景基礎上的。因此,在日常活動的開展過程中,教師可嘗試就幼兒的興趣結構進行觀察,并且以生活興趣作為核心,有效地以幼兒生活中的興趣與新發(fā)現(xiàn)作為核心推動活動開展。例如,在午餐的過程中,孩子們對南瓜粥里的南瓜產(chǎn)生了濃厚的興趣。于是,教師進一步就大家討論的內容進行了全面的記錄與探究,從而借助幼兒探討內容制定后續(xù)活動的開展模式。

教師通過對生活常見情景與興趣的導入,一方面能夠促使幼兒對興趣主題進行基本的交流與討論;另一方面則能夠有效地導入興趣主題,促使課程創(chuàng)設功能環(huán)節(jié)建立在幼兒的興趣結構基礎上。

2.自主探究,實現(xiàn)興趣具像

單純的興趣交流是無法有效幫助幼兒深入探討興趣知識的,因此,在明晰了幼兒興趣點的基礎上,教師需要有效地推進自主探索的開展,繼而進一步幫助幼兒在探索過程中有效地認知興趣主題。例如,在自然活動“翻滾吧,南瓜”開展的過程中,我會結合大家對南瓜的交流與討論,進一步鼓勵孩子們對南瓜進行自主探索,組織開展“南瓜大調查”活動。一方面,通過引導孩子們上網(wǎng)查閱以及繪本閱讀等方法,幫助幼兒有效地吸收關于南瓜的知識;另一方面,則通過區(qū)域活動的開展,促使幼兒對南瓜進行實物觀察與認知,并結合自身對南瓜的了解,繼而對南瓜的特點以及生長方式等內容進行全面學習。

通過引導自主探究的方法,大部分幼兒深化了自身對于南瓜的認知,從而更全面地了解了活動主題,滿足課程創(chuàng)生落實的基本條件。

3.認知輸出,實現(xiàn)全面內化

針對大班幼兒的學習途徑而言,其主要通過“輸入-內化-輸出”三方面思維環(huán)節(jié)落實,而通過對興趣主題的輸出則能夠促使幼兒對興趣延伸內容的內化,從而更好地實現(xiàn)活動主題與幼兒個人認知的轉化。例如,在開展活動“牙齒”的過程中,在大家對不同牙齒進行了簡單的調查與研究以后,我鼓勵大家根據(jù)自己的想法給自己的牙齒畫一張自畫像,從而借助繪畫輸出的方法,促使幼兒對興趣主題內容進行內化,并就自身的興趣結構作出深入探究,對活動主題作出深層次的認知與了解。

通過認知輸出的方法,一方面,能夠提高幼兒對活動的積極性,從而更全面地為后續(xù)活動開展奠定穩(wěn)固基礎;另一方面,則能夠更高效地優(yōu)化幼兒對活動主題的認知,從而拓展其對于活動主題的眼界與認知,滿足課程創(chuàng)生的基礎條件。

三、趣味實踐,落到實處“促”體驗

就幼兒的成長規(guī)律而言,趣味性實踐是激發(fā)其活動積極性以及提高其成長效率的重要途徑[4]。對此,教師需要在原有的活動基礎上實現(xiàn)課程創(chuàng)生實的實踐環(huán)節(jié),通過師生互動與共同實踐的方法,提高幼兒在活動中的體驗,滿足幼兒成長的有效需求。

1.主題創(chuàng)作:放飛幻想“形”趣味

幻想創(chuàng)作是激發(fā)幼兒活動積極性以及深化其對活動主題實踐的重要途徑,對此,教師需要鼓勵且參與到活動主題的自由創(chuàng)作過程中,繼而有效地鼓勵孩子們深化對興趣主題的認知與實踐創(chuàng)作。例如,在“翻滾吧,南瓜”活動中,我鼓勵孩子們對南瓜的外形進行觀察,并且借助區(qū)域活動材料“制作”一個新的南瓜。在自主探索的過程中,有的孩子選擇了氣球,并且借助綁帶將吹滿氣的氣球綁成6瓣,繼而創(chuàng)作出了五顏六色的南瓜;更有多名孩子借助粘土的低結構性,不僅捏出了南瓜的外形,而且給小南瓜們安裝上了眼睛和嘴巴。讓活動變得更加有特色,孩子們也更加樂于探討關于南瓜更多元素。

2.延伸探究:興趣實踐“助”延伸

在落實興趣點探究的基礎上,教師可嘗試與孩子們共同就興趣內容進行延伸,從而有效地提高興趣點的延伸性,并且在過程中借助實踐有效地探索更多新奇的直接經(jīng)驗,深化幼兒對不同興趣點的多元化認知。例如,在開展科學活動“你好!螞蟻!”的過程中,我在大家都明晰了螞蟻的特點以后,嘗試鼓勵孩子們對螞蟻的生活與住所進行猜測。一方面,通過鼓勵孩子們幻想的方法,讓他們將螞蟻會出現(xiàn)的地方進行猜測,并且借助圖片進行展示。在繪制過程中,有的孩子覺得螞蟻經(jīng)常出現(xiàn)在草叢中,所以他們的家應該在草堆里;也有的孩子覺得螞蟻喜歡上樹,所以它們的家應該在樹上。通過交流與討論大家逐漸對螞蟻的家有了個性化的認知與理解。另一方面,我會結合家庭教育共同利用礦泉水瓶、柚子、紙盒、塑料盒等廢舊材料,根據(jù)幼兒的自主想法創(chuàng)作螞蟻的家,并且在次日戶外活動中搜集足夠的螞蟻,讓它們“搬”到新家,從而有效地將幼兒的興趣點從原有的觀察螞蟻到實踐探究。

筆者通過采用實踐趣味延伸的方法,既能夠有效幫助幼兒深入探討興趣點中的學問,同時也能夠借助課程創(chuàng)生幫助師幼探究更多直接經(jīng)驗,對幼兒的成長提供更加充分的推動力。

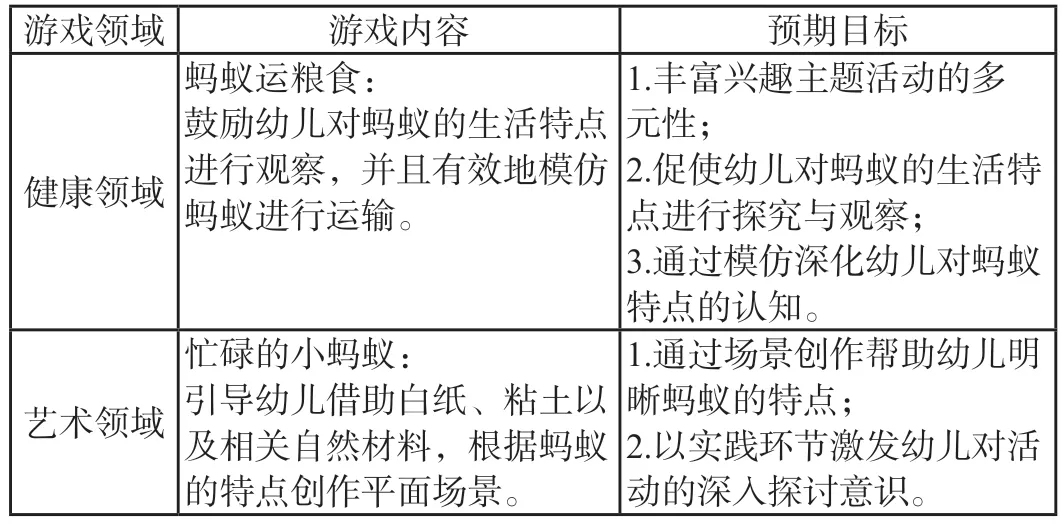

3.游戲探究:多元推進“趣”中學

游戲是幼兒成長過程中重要的組成部分,因此,在課程創(chuàng)生的基礎上,教師需要有效地借助活動主題創(chuàng)設多元化的游戲環(huán)節(jié),繼而幫助幼兒在游戲中有效地就活動主題進行實踐,滿足“趣味中學”的教育目標。例如,在針對“你好!螞蟻!”主題活動開展過程中,我為孩子們創(chuàng)設了多個不同類型的游戲環(huán)節(jié),從而借助幼兒游戲的方法,提高幼兒對活動主題的認知。

教師通過多元游戲的開展,不僅能夠幫助幼兒更清晰地了解興趣課程主題,從而滿足“寓教于樂”的教育目標;同時,其也能夠有效地借助游戲提高幼兒的直接經(jīng)驗,深入對活動主題的探究。

四、生活滲透,精準提升“見”成長

開展課程創(chuàng)生的初衷在于提高幼兒在生活中的直接經(jīng)驗與技能認知,因此在基于幼兒興趣基礎上的課程創(chuàng)生開展過程中,教師需要滲透生活元素,并且有效地就創(chuàng)生成果應用到生活中,滿足課程創(chuàng)生的實效性與針對性。

1.落到實處,鼓勵生活應用

課程創(chuàng)生的生活化延伸是保障幼兒生活經(jīng)驗提升的重要途徑,因此,在師幼共同探究的基礎上,教師需要有效地推進活動成果的生活化應用,繼而實現(xiàn)活動成果轉化成生活經(jīng)驗與技能的教育目標。例如,在《“筷”樂探索》活動開展過程中,我不僅讓孩子們了解了筷子的文化與用途,而且更是鼓勵其回家后嘗試使用筷子吃飯,并且由家長就孩子們使用筷子的瞬間進行記錄,有效地實現(xiàn)“產(chǎn)生興趣-文化探究-生活應用”三方面組成的課程創(chuàng)生模式;在開展“牙齒”的活動過程中,我通過課程創(chuàng)生幫助孩子們了解了牙齒健康的重要性以及保持牙齒健康的方法后,通過微信群組織開展“刷牙打卡”,從而有效地借助家長資源就幼兒刷牙過程進行記錄,全面培養(yǎng)幼兒定期刷牙的良好習慣。筆者通過興趣點為基礎的生活技能滲透,能夠有效地保障幼兒能夠實現(xiàn)個人能力轉化的活動目標,精準地強化幼兒的綜合素養(yǎng)與生活能力。

2.周期活動,實現(xiàn)家園合作

家園合作是課程創(chuàng)生開展過程中最多元化的延伸途徑,尤其是針對幼兒對興趣點產(chǎn)生了深入探究的意識基礎上,教師不僅需要通過園區(qū)教學有效地幫助幼兒不斷深入探討,繼而實現(xiàn)興趣主題的全面性學習;同時,更需要有效地借助家長資源與家庭教育,繼而實現(xiàn)幼兒興趣探討覆蓋生活的課程創(chuàng)生目標。例如,在完成了自然活動“你好!螞蟻!”的基礎上,我進一步鼓勵孩子們借助家庭資源開展了“螞蟻堡壘”活動,有效地實現(xiàn)原有活動環(huán)節(jié)的周期性延伸。

通過鼓勵幼兒借助園外時間創(chuàng)設大型的活動作品,能夠幫助幼兒對興趣主題以及相關知識進行二次梳理,有效地鞏固課程創(chuàng)生的成效,為基于興趣點的課程創(chuàng)生落實提供充分的推動力。

結語

為進一步保障大班教育開展的有效性,教師一方面需要針對幼兒的興趣結構,就活動內容進行精準化調整與優(yōu)化,另一方面則需要借助課程創(chuàng)生的落實與推進,通過師幼共同探究的方法,拓展幼兒在活動中的直接經(jīng)驗與實踐經(jīng)驗。對此,本文結合幼兒的成長規(guī)律,進一步創(chuàng)設以“興趣延伸-趣味實踐-生活滲透”三方面組成的教育模式:一是通過幼兒的興趣進行具像化延伸,從而有效地在師幼共同探討的基礎上,幫助幼兒更加具像、全面地就興趣主題形成認知;二是借助趣味實踐的方法,通過游戲、創(chuàng)作與實踐三方面環(huán)節(jié),切實培養(yǎng)幼兒對興趣主題的直接經(jīng)驗;三是借助家庭資源實現(xiàn)課程創(chuàng)生的生活化延伸,從而有效地實現(xiàn)活動成果與生活經(jīng)驗的有效轉化。教師通過三方面的調整與推進,進一步在原有的活動基礎上滲透了共同探究元素,并且就活動內容建立在幼兒的興趣結構上,有效彰顯幼兒在活動中的“主人翁”地位,為課程創(chuàng)生開展創(chuàng)設了一套具有針對性、實效性的開展推進模式。