心率指標在大學生有氧耐久跑訓練中的應用

房 輝

(南京郵電大學, 江蘇 南京 210023)

耐力素質是指有機體克服體力活動中所產生的疲勞的能力[1]。 耐力素質對個體的心肺功能有重要影響, 心肺功能是指呼吸系統、 循環系統和骨骼肌系統在持續體力活動中攝取、 分配和使用氧氣的能力, 心肺功能是一個強有力的、獨立的非傳染性疾病和死亡預測因素[2]。 長期以來, 我國大學生的體質與健康狀況都不是很理想, 耐力素質低下的問題尤為顯著, 2014 年全國學生體質與健康調研結果顯示,與2010 年相比, 城市男生、 鄉村男生的1000 米跑成績分別平均下降5.77 秒、 5.48 秒, 鄉村女生的800 米跑成績平均下降 1.66 秒[3]。 而 2019 年全國學生體質與健康調研結果顯示, 全國學生的身高、 體重、 胸圍等發育指標持續向好,肺活量水平全面上升, 在身體柔韌性、 力量、 速度和耐力等方面, 中小學生出現了好轉, 但是大學生仍然沒有出現好轉[4]。 因此, 切實提高大學生的耐力素質已刻不容緩。 有氧耐久跑訓練已被證明是提升耐力素質的有效方法, 而如何科學地進行耐久跑訓練不僅關乎訓練的效率性, 還關乎訓練的安全性。 提升耐力素質需要堅實的有氧能力基礎,有氧耐久跑訓練是構建有氧能力基礎的重要方法。 心率是訓練中經常涉及的指標, 借助心率指標不僅有助于控制運動強度, 還有助于監測恢復情況, 由此可以達到提高訓練表現、 減少運動損傷和避免過度訓練等效果。

1 有氧耐久跑訓練的強度層級劃分與目標心率區間的對應關系

有氧耐久跑訓練可以簡要劃分為三個強度層級; 低強度有氧耐久跑訓練、 中等強度有氧耐久跑訓練和高強度有氧耐久跑訓練。 低強度有氧耐久跑訓練旨在提升肌肉重復有氧運動的能力, 重點在于提高機體利用脂肪氧化供能的效率。 中等強度有氧耐久跑訓練旨在提升肌肉在不超過無氧閾值強度的情況下以更快的速度重復有氧運動的能力,重點在于提高機體在減少碳水化合物 (糖原和葡萄糖) 供能的同時最大限度地利用脂肪氧化供能來提高機體對氧耗的耐受性。 高強度有氧耐久跑訓練旨在提升肌肉以更快的速度經濟性地重復有氧運動的能力, 運動強度往往需要控制在接近無氧閾值強度的臨界范圍, 重點在于發展較高節奏重復有氧運動的能力, 增強容忍不斷增加的氧耗和乳酸堆積的能力, 發展機體在較高努力水平上優化使用氧氣和碳水化合物供能的能力。

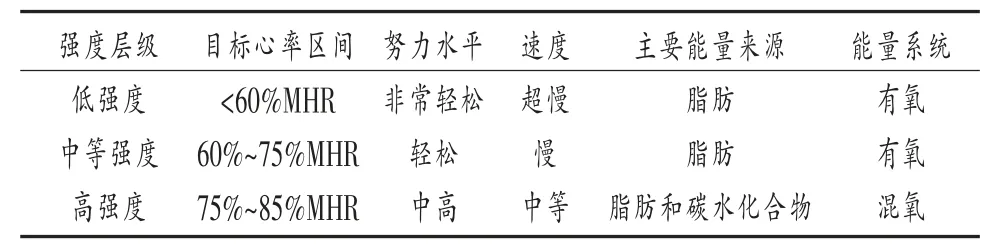

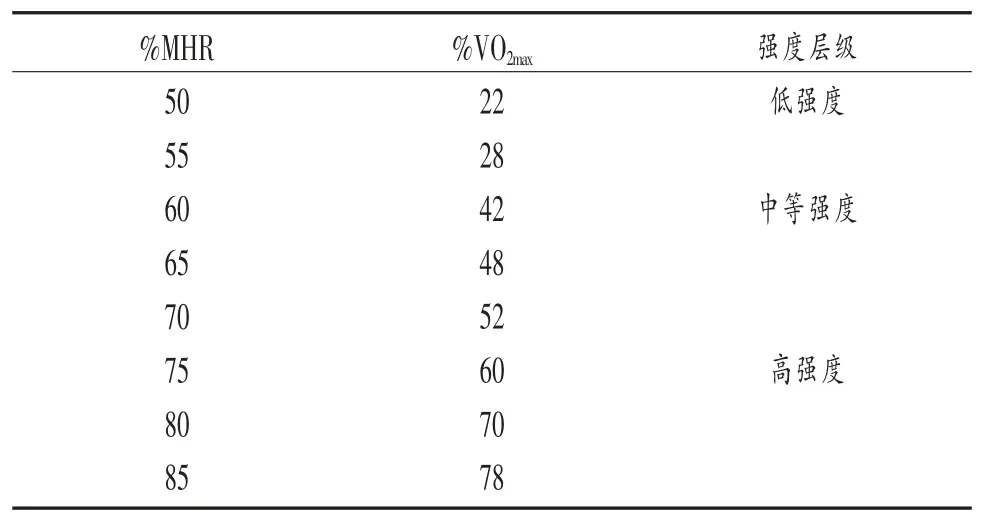

耐久跑訓練的每一個強度層級都需要在一個特定的目標強度范圍內才能得到最佳的發展, 低于目標強度范圍的訓練將無法提供該訓練目標所需的刺激, 而超過目標強度范圍的訓練將會導致適應不良, 如增加受傷的風險、 過早達到峰值或導致過度訓練。 而目標強度范圍的控制可以借助心率指標來確定, 心率指標是監控運動強度最簡單和最有效的方法。 一般情況下, 可以用最大心率 (Maximum Heart Rate;MHR) 值的百分比來表征運動強度, 目標強度范圍由此可以轉換為目標心率區間[5]。 耐久跑訓練的強度層級與目標心率區間的對應關系大致為: 低強度有氧耐久跑訓練(<60%MHR), 中等強度有氧耐久跑訓練 (60%~75%MHR),高強度有氧耐久跑訓練 (75%~85%MHR)。 運用心率指標的優勢在于監測方便, 而從目標心率區間也可以簡便地判斷出耐久跑訓練時的努力水平、 速度、 主要能量來源和能量系統等 (見表 1)。 實際上, 最大攝氧量 (VO2max) 水平最能反映大學生的耐力素質, 運用最大攝氧量的百分比來設定運動強度則更為精準。 原因在于, 心率只是衡量心血管系統分配氧氣時的狀態特征, 而最大攝氧量則衡量了包括心血管系統、 呼吸系統以及骨骼肌系統使用氧氣時的狀態特征。 在有氧運動中, 心率和攝氧量都會隨著運動強度的增加而增加, 然而這兩個變量的反應模式是不同的。 一般情況下, 心率會在運動初期急劇攀升, 但隨著運動的進行,在運動強度穩定的前提下, 心率會趨向穩定甚至會出現下降, 而最大攝氧量在運動初期上升緩慢, 但隨著運動的進行, 在運動強度穩定的前提下, 最大攝氧量依然會緩慢上升直至趨向穩定。 盡管心率和最大攝氧量都會隨著運動強度的增加而增加, 但它們的反應并不完全是線性的, 例如,在較低的運動強度下, 兩個變量都以類似的方式 (線性)增加, 但在較高的運動強度下, 心率反應趨于平緩, 而最大攝氧量反應則繼續攀升。 最大攝氧量的測量需要精密儀器的協助, 這在普通高校的體育教學中是很難操作的, 但實驗研究已經總結了運動中心率與最大攝氧量的基本對應關系, 這為使用心率指標來表征運動強度創造了更好的理由 (見表2)。 因此, 借助心率指標非常有助于體育教師對大學生的耐久跑訓練進行有效指導。

表1 有氧耐久跑訓練的強度層級劃分與目標心率區間的對應關系

表2 心率與最大攝氧量表征運動強度的基本對應關系

2 最大心率的確定

雖然可以通過控制心率區間來控制運動強度范圍, 但心率區間的控制效度如何, 關鍵取決于最大心率的準確確定。 準確計算大學生個體的最大心率, 是提高耐久跑訓練針對性、 科學性、 有效性和安全性的前提。 但和最大攝氧量的計算一樣, 最大心率的計算也會遇到技術難題。 在科學研究領域, 已經開發出了一些簡易預估最大心率的公式, 例如MHR=220-年齡; MHR=210- (0.5×年齡); 男性 MHR=202-(0.55×年齡); 女性 MHR=216- (1.09×年齡)[5]。 可以看出, 不同的公式在預估最大心率方面還是有不少誤差的, 而幸運的是, 有實驗數據表明, 有氧耐久跑中的最大心率很接近公式 MHR=220-年齡的預估值, 誤差大致為±10-12 次[5]。但由于個體差異的存在, 最大心率的預估值與實際值肯定會存在誤差, 為了能夠更為準確地預估大學生個體的最大心率, 有科學研究者開發一個基于場地的跑步實驗, 實驗程序為: 跑步者在400m 跑道上慢跑2 圈熱身, 然后盡全力跑完 1 圈, 步行間歇 2min, 然后盡全力再跑完 1 圈, 步行間歇2min, 然后盡全力再跑完1 圈, 最后記錄的心率值將是最大心率的一個非常好的參考值[5]。 體育教師在計算大學生個體的最大心率時, 如果為了安全或便捷而采取保守的策略, 可以直接借鑒MHR=220-年齡這個公式來預估, 但如果需要更加準確地區分大學生個體的最大心率, 則可以采取上述實驗來進行預估。 此外, 體育教師也可以借助大學生的主觀感受來協助判斷, 例如可以讓大學生進行對應自覺疲勞程度量表 (Rating of Perceived Exertion; RPE) 中10 級強度的跑步測試來預估其最大心率。

3 低強度有氧耐久跑訓練

低強度有氧耐久跑訓練是構建有氧耐力基礎的前提,低強度有氧耐久跑訓練要求大學生進行長時間的不間斷跑步, 從而降低體脂、 控制體重、 促進心血管的適應性。 低強度有氧耐久跑訓練對于大學生而言應該是非常輕松的,只需付出較少的努力即可完成, 大學生在低強度有氧耐久跑訓練中是可以保持輕松交談甚至可以唱歌的。 低強度有氧耐久跑訓練的重點在于時間 (不少于20min) 而非速度和距離, 對于體能水平較差的學生, 允許以跑走結合的方式來完成, 但最好的方式還是采取持續性的、 穩態的長時間慢跑。 低強度有氧耐久跑訓練一般不會給大學生的機體帶來較大的沖擊, 神經疲勞和肌肉酸痛的現象基本不易出現。因此, 低強度有氧耐久跑訓練每周可以安排較多次數, 每次時間控制在20-40min 為宜。 低強度有氧耐久跑訓練的最大障礙在于, 大學生可能會對這種持續低強度的慢跑形式感到枯燥乏味, 因此需要體育教師運用一些方式方法來調動大學生的積極性, 例如規劃新穎的跑步路線, 允許大學生結對跑、 聽著音樂跑等等。

4 中等強度有氧耐久跑訓練

中等強度有氧耐久跑訓練是構建有氧耐力基礎的關鍵,中等強度有氧耐久跑訓練要求大學生進行長時間的不間斷跑步, 從而提高心血管的適應性和優化脂肪供能的效率。中等強度有氧耐久跑訓練對于大學生而言應該是輕松的,只需付出適度水平的努力即可完成, 大學生在中等強度有氧耐久跑訓練中是可以保持交談的。 除了采取持續性的、穩態的長時間跑步外, 對于有氧耐力基礎較好的大學生,體育教師可以采取一種被稱為 “心率法特萊克” 的有氧耐久跑訓練方法, 即在跑步過程中打破穩態, 通過變速跑的變化, 讓有氧耐久跑的速度有快有慢, 快時將心率提升至接近75%MHR, 慢時將心率降至接近60%MHR。 構建有氧耐力基礎通常需要2~3 個月的時間, 在此期間, 體育教師需要特別注意是每周跑量的增幅控制, 一般情況下, 每周跑量的增幅最好不要超過上周跑量的10~15%[5], 而每周的訓練頻次也應有控制, 開始時一周安排2~3 次訓練就足夠,隨著大學生有氧耐力水平的提高, 可以逐步提升至一周安排4~5 次訓練, 但需要控制好訓練和休息的間歇安排。

5 高強度有氧耐久跑訓練

高強度有氧耐久跑訓練是提升大學生有氧耐力跑水平的關鍵, 高強度有氧耐久跑訓練需要接近無氧閾值的強度刺激 (75%~85%MHR), 這個運動強度要求大學生進行較快速度的有氧耐久跑, 這對機體的耐受力和肌肉的強壯度提出了較高的要求。 高強度有氧耐久跑訓練對于大學生而言具有一定的挑戰性, 大學生在高強度有氧耐久跑訓練中仍然可以交談, 但往往只能以詞匯短語的方式而非整段句子的方式進行交談, 因為此強度層級的有氧耐久跑訓練需要大學生加快呼吸頻率以保障氧氣的供應和二氧化碳的排出。體育教師在指導大學生進行高強度有氧耐久跑訓練時, 要特別強調呼吸系統與運動系統的配合, 同時還需要注意增加一些肌肉力量訓練[6]。 此階段的訓練通常也需要 2~3 個月, 每周訓練一般安排3 次, 每次訓練的時間最好不少于30min。 在具體方法選擇方面, “心率法特萊克” 的有氧耐久跑方法在此階段可以繼續運用, 而更為常用的方法是間歇訓練法, 在運用間歇訓練法時, 可以組合多種間歇方案,例如3000m 的高強度有氧耐久跑訓練, 可以劃分為 3 個1000m 的間歇跑或5 個600m 的間歇跑等。 高強度有氧耐久跑訓練可以采取持續跑的方式進行訓練, 也可以采用間歇跑的方式進行訓練, 持續跑的方式更適合體能水平不高的大學生, 而間歇跑的方式更適合體能水平較高的大學生。

6 靜息心率的應用

相對于最大心率、 運動中實時心率測量的困難, 測量靜息心率是相對容易操作的, 而且靜息心率一般會在一段時間內保持相對穩定, 并較少受到年齡因素的影響。 靜息心率是指人體在完全靜止狀態下的心率, 通常在晨起后幾分鐘、 尚未起身活動時測量比較準確, 正常的靜態心率范圍應在 50-90 次/分鐘 (bpm)[7]。 測量靜息心率的意義在于,它可以反映大學生的體能水平和恢復狀況。 一般情況下,較低的靜息心率與較好的體能水平相對應, 通過系統的有氧耐久跑訓練, 大學生的靜息心率應該會呈現出逐步降低的趨勢, 因為心肌能力得到增強、 每搏輸出量得到增加,因此靜息心率也是反映有氧耐久跑訓練成效的一個參考指標。 靜息心率的變化也與有氧耐久跑訓練后的恢復狀況有關, 在有氧耐久跑訓練后出現靜息心率的些許升高屬于正常現象, 因為機體正在努力修復受損的組織, 但如果靜息心率升高的幅度超過了正常范圍 (增加8~10 次以上) 且連續幾天都出現升高的趨勢, 則意味著需要增加休息、 補充營養, 以避免過度訓練。 需要注意的是, 過高的溫度、 過大的壓力以及不規律的睡眠等情況也會極大地影響靜息心率。 因此, 當運用靜息心率來監測恢復狀況以支持有氧耐久跑訓練計劃的實施時, 要考慮此類因素的影響。 體育教師要教授大學生如何準確地測量自己的靜息心率, 并鼓勵他們詳細記錄靜息心率的變化趨勢, 以便體育教師更好地規劃和調整有氧耐久跑訓練計劃。

7 結語

在促進大學生耐力素質提升方面, 有氧耐久跑訓練是簡單易行且效果顯著的方法。 應用心率指標、 參照心率區間有助于區分不同強度的有氧耐久跑訓練, 這為有氧耐久跑訓練的針對性、 科學性、 有效性和安全性提供了保障。最大心率的確定對目標心率區間的確定有重大影響, 靜息心率的確定則對監測恢復狀況有重要意義, 因此體育教師需要采取多種方法來盡可能準確地予以確定。