中老年急性發作性孤立性眩暈的病因與臨床特征分析

林仲輝,謝劍靈,王進,馮桂貞,陳少玫,王蕓素

(1.廈門市中醫院a.腦病科,b.心內科,福建廈門 361009 ;2.廣西醫科大學第一附屬醫院神經內科,廣西南寧 530021)

孤立性眩暈(isolated vertigo,IV)是以急性眩暈為主要癥狀,不伴局灶性神經功能缺損及聽力學改變的證據,可伴眼震、惡心及嘔吐、步態不穩,和急性前庭綜合征(acute vestibular syndrome, AVS)概念相近,但IV未強調眩暈持續時間大于24小時[1]。急性血管性發作性孤立性眩暈(acute vascular paroxysmal IV,avPIV)與周圍性眩暈存在一定的重疊,僅根據臨床癥狀、體征無法與周圍性眩暈,尤其是與良性位置性陣發性眩暈(benign positional paroxysmal vertigo, BPPV)鑒別。然而這二者治療原則、預后相差甚遠,NEWMAN-TOKER等[2]發現延髓外側、腦橋外側及小腦下腦梗死與AVS極為相似,頭顱CT平掃對后顱窩急性腦梗死診斷的敏感性僅有16%;后循環梗死診斷的金標準是頭顱彌散加權(diffusion weighted imaging,DWI),但不是所有醫院都可行DWI急查,且48小時內磁共振檢查在椎基底動脈梗死假陰性率為12%;NEWMAN-TOKER他們采用甩頭試驗、眼球震顫、眼球反向偏斜試驗(head-impulse-nystagmus-test-of-skew,HINT)三步眼動檢查法,對鑒別周圍性和中樞性前庭綜合征具有很高的敏感性(100%)和特異性(96%)。但由于未充分估計到HINT檢測的可重復性和穩定性,不同操作者操作,其較為突出的問題是可重復性和穩定性差,且有假陰性和假陽性的問題;還存在HINT特異性及真陽性的問題,比如,近期報道床邊HINT檢查腦干和小腦卒中陽性的結果是9%~39%,這樣,用HINT方法來區別外周和中樞受損的價值不大[1]。然而在中老年人群中,PIV是一個比較常見的臨床綜合征。本次研究目的意在通過對這種每次發作持續<2 min,病程在24小時內的急性PIV的病因及臨床特征進行分析,以提高臨床醫師對IV的認識。

1 對象與方法

1.1 研究對象收集2019年1月—2021年8月廈門市中醫院腦病科及廣西醫科大學第一附屬醫院神經內科門急診與病房診治的眩暈和頭暈患者共計983人(經廈門市中醫院倫理委員會批準并簽署知情同意書),其中以眩暈為主訴者542人(55.1%),頭暈為主訴者441人(44.9%) 。本研究僅對中老年人的PIV進行分析。入選標準[3]:(1)年齡≥40歲;(2)主要臨床表現是發作性孤立性頭暈/眩暈;(3)單次頭暈/眩暈發作時間<2 min,病程<24 h,可反復發作,間歇期可有殘留輕度頭暈癥狀。排除標準:(1)病史記錄不詳和/或無法提供準確病史;(2)診斷需要但不能配合進行相關體格檢查和輔助檢查;(3)眩暈期間出現明確的新發神經系統損害癥狀和體征。符合納入標準共有312人(31.7%)。

1.2 研究方法對所有患者進行病史的采集。眩暈性質(自發或誘發)、眩暈發作時間、強調單次持續時間、嚴重程度、發作頻率、緩解與加重因素、復發或首發,伴隨癥狀和其他相關病史(如心腦血管病危險因素和近期服藥史等)、ABCD2評分。針對性的體格檢查,包括心臟及神經系統檢查,特別是眼球震顫(自發或誘發及方向)、體位誘發試驗等。重要輔助檢查是心電圖、腦電圖和顱腦影像學檢查。對所有疑診為血管性眩暈的病人進行顱腦DWI或CT平掃,尤其是進行PWI及DWI檢查、顱腦及頸部CTA或MRA的檢查,必要時行DSA檢查。

1.3 診斷標準BPPV診斷依據2015年Brny協會前庭疾病分類的診斷標準[3]。急性后循環缺血性卒中(acute posterior circulation ischemia,aPCI)是指因后循環血管狹窄或閉塞引起低灌注、血栓形成或栓塞造成腦組織缺血性損害而導致的臨床綜合征,可分為后循環短暫性腦缺血發作(transient ischemia attacks,PC-TIA)和后循環梗死。表現為PIV的PC-TIA的診斷依據主要為:(1)有心腦血管的危險因素存在;(2)存在急性短暫性頭暈/眩暈的發作;(3)頭顱、頸部動脈血管影像提示椎-基底動脈存在>50%中、重度的狹窄;(4)排除其他病因[4]。前庭陣發癥的診斷依據前庭疾病國際分類診斷標準[5]。前庭性偏頭痛診斷則依據ICHD-3 標準[6]。

2 結 果

2.1 病因構成對年齡≥40歲的中老年PIV患者312例進行病因分析,發現BPPV及avPIV是其兩大主要病因,共282例占90.4%。以BPPV最為多見,占69.9%(n=218);其次是avPIV,占20.5%(n=64),包括PCI(PC-TIA、腦干梗死及小腦梗死)等,其他病因有前庭性偏頭痛、前庭陣發癥、癲癇性眩暈、精神性因素和藥物性因素。小部分PIV病因不明。見表1。

表1 312例中老年PIV患者的病因構成

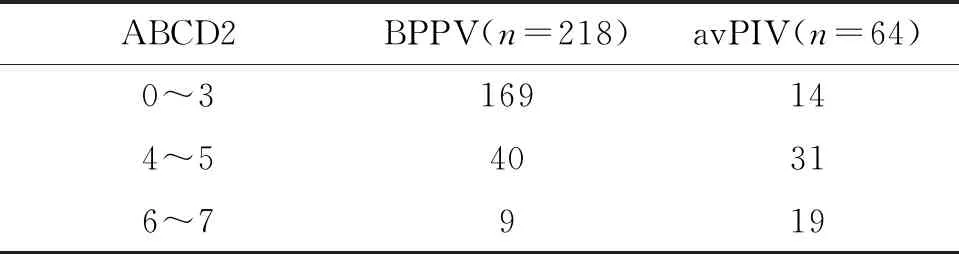

2.2 臨床特征表2為BPPV和avPIV兩組患者ABCD2評分的比較,結果顯示多數BPPV患者ABCD2評分<4,而多數avPIV患者ABCD2評分≥4,兩獨立樣本比較的秩和檢驗結果顯示兩組ABCD2評分差異有統計學意義(P<0.001)。表3歸納了BPPV和avPIV兩組患者的主要臨床特征,結果顯示BPPV患者以女性為主,而avPIV常見于有多重心腦血管疾病危險因素的男性;avPIV患者在年齡、性別、高血壓、糖尿病等方面與BPPV患者的比較差異有統計學意義(P<0.05),心房纖顫是avPIV的重要危險因素。avPIV與BPPV有顯著不同,avPIV以自發性眩暈占主導,眩暈幾乎持續存在、臥床后仍不能緩解,BPPV則以體位變換誘發眩暈為主,呈間歇性發作。體位誘發試驗(如Roll或Dix-Hallpike操作)中,大概3/4的BPPV患者見到典型眼震,約1/4的avPIV病人可體位誘發試驗“陽性震”(部分醫生僅僅以誘發時病人眩暈為主要判斷標準或眼震出現與否,但沒有嚴格判斷眼震性質與方向)(P<0.001)。在手法復位或體位誘發中,avPIV病人的承受性明顯差于BPPV患者(P<0.001)。

表2 BPPV與avPIV兩組患者ABCD2評分比較

表3 BPPV與avPIV兩組主要臨床特征的比較

3 討 論

頭暈/眩暈是臨床最常見的綜合征之一,在中老年人群中尤其多見,常于急診方式就診于神經內科或急診科。眩暈病因復雜,主要涉及神經科、耳學及精神科等,并且體格檢查缺乏典型體征,急性期(48 h以內)特征性輔助檢查陽性率偏低,診斷困難。眩暈按解剖部位可分為周圍性與中樞性。前者為內耳前庭感受器及前庭神經病變,后者為前庭神經核及中樞神經徑路病變。依據新發頭暈的時間、誘因及其他相關癥狀,臨床上將新發頭暈分為急性前庭綜合征、觸發性前庭綜合征、自發性前庭綜合征三大類。這種分類能更準確地識別后循環腦卒中患者,更及時地診斷和治療常見的前庭疾病[7]。急性發作性或陣發性眩暈中以短暫性眩暈最為常見,每次發作時間僅數秒到數分鐘,快速的識別病因實屬困難。眩暈診治首要任務是及時準確識別惡性眩暈,精準診治良性眩暈。本研究提示:PIV主要病因構成是BPPV和avPIV占90.4%,其中BPPV占69.9%,avPIV占20.5%。其他病因如下:前庭性偏頭痛、前庭陣發癥、癲癇性眩暈,少數病因不能明確。臨床醫師在短時間內難于做出正確判斷,后循環卒中早期識別中存在較高的漏診率和誤診率。有研究表明,后循環卒中漏診率約為前循環卒中的2.5倍[8]。近十余年來研究表明,PCI可僅表現為孤立性眩暈。小腦缺血性卒中約占后循環缺血性卒中的20%,其中又有約20%的患者只表現為孤立性眩暈,有1/6~1/3被誤診為周圍性眩暈。約有20%的椎基底動脈系統卒中僅表現為孤立性眩暈而沒有其他局灶性神經體征;孤立性眩暈型后循環梗死定位于中樞前庭系統[7]。以孤立性眩暈為表現的后循環梗死神經定位體征,在病程的中后期才出現,或僅僅表現為一過性的神經系統體征[9]。國外文獻報道,后循環梗死的病人中約有22%以孤立性眩暈為主要表現[10]。孤立性眩暈型后循環梗死通常只表現為持續性或發作性眩暈,缺乏聽力損害及神經功能損傷的局灶性體征,且常伴隨與周圍性眩暈相似的惡心、嘔吐、心率加快等迷走神經刺激相關癥狀,國內有專家認為aPCI中出現頭暈的患者誤診率高達1/3[7],avPIV存在極高的誤診及漏診率。孤立性眩暈型后循環梗死與其他不同類型的眩暈診治原則及預后迥然不同,早期識別極為重要。雖然頭顱DWI是早期診斷腦梗死的金標準,但是后循環梗死在早期行顱腦DWI檢查假陰性率高,對比前循環梗死,假陰性概率更高,后循環梗死發生后行顱腦DWI檢查的時間越早出現假陰性概率越高。有國外研究報道:后循環梗死在發病24 h內行顱腦DWI檢查,假陰性比例可高達31%[11]。況且相當部分醫院無法急診進行顱腦DWI檢查的情況下,分析孤立性眩暈型PCI的病因及臨床特征,從而提高臨床醫師識別PIV的能力,具有一定急迫性和實用價值。

ABCD2評分可能有助于識別伴有頭暈的急診患者的急性后循環卒中,使用推薦的卒中臨界值≥4分時,對后循環卒中的敏感性為61%,特異性為62%[8],對評價缺血性腦卒中具有一定的預測意義。本文分析發現孤立性眩暈型的后循環梗死評分顯著高于BPPV組,差異有統計學意義,同時也發現心房纖顫是IV的危險因素,這也與心房纖顫是腦血栓栓塞的常見病因相吻合。IV伴隨血管危險因素的患者腦卒中發病率為24.8%[12]。Roll test、Dix-Hallpike試驗分別適用于外半規管及后半規管BPPV診斷、頭脈沖試驗、眼偏斜反應以及凝視誘發眼震均稱HINTS檢查,主要用于中樞性眩暈和前庭周圍性眩暈的初篩。

PIV的快速診斷極為重要,但臨床醫師對這種床旁診斷通常顯得力不從心。在日本[13]有40%~80%的眩暈患者在社區診所沒有能得到明確的診斷和足夠的治療。臨床實踐中,BPPV診斷似乎有被泛化的現象,PCI易被誤診為BPPV;一旦PCI被誤診為BPPV,并進行復位治療,預后堪憂。因此亟需一系統、簡潔、快速的診斷流程來協助專科和急診科醫師,在最短的時間內判斷眩暈的性質,特別是對血管性眩暈的患者做出甄別。詳細的采集病史和進行針對性系統的體檢,是眩暈病因識別的最重要組成部分。眾所周知,詳細的病史采集是診斷眩暈病因的至關重要的環節,在病史采集中,需要重點把握眩暈性質、眩暈與體位改變關系、發作頻率、單次發作持續時間、首發還是復發、伴隨癥狀、基礎疾病、服藥史及ABCD2評分,重點詢問心腦血管疾病危險因素。

本研究提示:詳細詢問眩暈的性質、眩暈持續時間、發作頻率、伴隨癥狀及基礎疾病等對眩暈病因的甄別有極重要意義。明確把握眩暈發作持續時間即單次發作持續時間極其重要。眩暈發作時間<2 min,與體位變化存在明確相關性,臥床休息后眩暈數分鐘內明顯減輕,甚至緩解,提示BPPV可能性極大;頭活動不耐受及行走時頭暈的短暫性眩暈癥狀,臥床后眩暈仍較明顯,結合ABCD2評分4分、存在多重心腦血管危險因素,考慮血管相關性大。血管性眩暈可隨著體位改變加重,但是很少被單純體位改變誘發。有糖尿病、高血壓等既往病史危險因素,常見于avPIV,尤其是心房纖顫、ABCD2分值4分、自發眼震及復位不耐受是重要危險因素,有助于avPIV的診斷。如懷疑avPIV,應進行顱腦MRI+DWI+PWI+MRA檢查。針對性的體格檢查:心律、軀干平衡試驗、Roll test、Dix-Hallpike test對PIV的病因診斷有重要價值。體位誘發試驗可以誘發出典型眼震的,診斷為BPPV可能性大;心房纖顫、復位不耐受考慮為avPIV可能性大。

本臨床研究病例來自不同兩省,按統一納入標準,確保病例的統一性與可比性。當然,以后如有機會將擴大研究范圍,使研究更具可比性與廣泛性。